地理流动与社会流动的关系是学界研究的重要议题,在国际移民领域表现为跨国流动与社会流动的关系。以往研究更多关注长期迁移的国际移民,探究他们在祖籍地和移居地的社会流动。但与长期迁移的国际移民不同,国际劳工移民因其临时性特征无法在流入国定居,在流入国的财富、社会地位、自主性等多方面处于劣势,他们的社会流动较少受学界关注,且缺乏系统深入的探讨。2020年,全球国际移民存量约有2.81亿人,其中近三分之二是劳工移民,合同劳工是劳工移民的重要类型。截至2023年7月,中国累计派到国外的各类劳务人员达1108.9万,主要派往亚洲、非洲等地区,对外劳务合作是主要派遣方式之一。虽然跨国劳工在移民政策中是流入国的“过客”,但将其作为主要对象进行社会流动研究是国际劳工移民研究的内在要求和重要旨趣。跨国流动是他们生命历程的重要组成部分,通过对出国后社会流动的解构,可以有效掌握该群体多维度的社会流动。尤其是劳工移民处于国际移民研究的边缘位置,加大对该问题的研究可以深化对国际移民群体的认识。

一、问题的提出与文献回顾

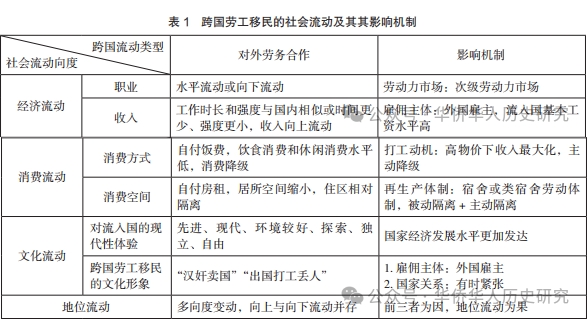

既有研究往往将劳工社会流动简化为职业流动,并多与增加就业机会和收入、移民汇款相联系。实际上,社会流动是一个综合性概念,包括经济流动、消费流动和地位流动三个关联向度。结合跨国流动背景,本研究引入文化流动作为一个重要分析向度。其中,经济流动、消费流动和文化流动是原因,地位流动是结果。经济流动指劳工的职业、收入等变化;消费流动指劳工的消费方式和消费空间变动;文化流动指劳工的海外现代性体验、劳工的文化形象变动;地位流动则是基于经济、消费和文化形成的综合性社会声望评价。在社会流动的复杂框架下,跨国合同劳工的社会流动是怎样的?在每个向度如何体现?不同向度的影响机制又是什么?本研究以对外劳务合作劳工为研究对象,侧重分析劳工多样化的社会流动,并分析社会流动背后的影响机制。通过跨国情境中劳工社会流动的各种向度,揭示在阶层体系中劳工位置的复杂性,从而为国际合同劳工社会流动的研究提供理论启示。相关文献主要涉及以下两个方面。

(一)跨国移民社会流动研究

地理流动与社会流动在国际移民研究中体现为移民在移居地和祖籍地的社会流动。移居地的社会流动主要有三种观点:一是国际移民通过就业机会和工资增加、职业声望提升等实现向上社会流动;二是“矛盾的阶级流动”,认为国际移民经济机会增加、经济地位提升的同时社会地位下降;三是国际移民受法律歧视、社会排斥、种族主义、自身经济和教育资源无法转变为接收国的资源等影响,体现为向下社会流动。就祖籍地的社会流动而言,移民通过经济汇款、政治馈赠、社会馈赠等与祖籍地产生联系,提升自身的社会地位,也可能因职业向下流动而社会地位下降。国际合同劳工与国际移民有诸多差异,他们仅仅为临时流动,从事行业固定,不会对流出国提供各种馈赠,这也决定了两者的社会流动有诸多不同,因此,以往关于国际移民社会流动的研究不能有效解释合同劳工的社会流动。

跨国劳工移民社会流动的研究视角较为单一,流出国的社会流动主要有两种观点:一是跨国流动带来更多就业机会和更高工资,本质上遵循新古典经济学方法;二是关注汇款使用模式,汇款被用于生产性投资,以进一步提升家庭经济状况,但更多被用于生活性支出,改善教育、住房等,提升生活质量,此观点聚焦劳工的消费流动。从流入国来看,一般认为,通过劳工制度引入的低技能、无技能劳工,工资较少,社会地位较低,甚至可能受到资方剥削。笔者认为,合同劳工最终要回归流出国,以流出国为参照研究他们的社会流动更为恰当,但以流出国为视角的研究很不充分,仅关注经济流动中的收入及汇款对劳工家庭的影响,没有对其社会流动进行多向度考察。

(二)社会流动与分层相关研究

收入是社会分层最重要和直接的衡量指标,而职业地位综合考虑收入水平和教育水平、主观职业声望等,也成为社会分层的重要指标之一。布劳和邓肯认为,经济和政治等级都以职业结构为基础,并认为基于教育和收入的客观社会经济地位指数与职业声望的主观评价基本一致。一般情况下,收入与职业地位呈正相关关系,但也存在两者不匹配的情况,权力、部门和社会歧视等是重要影响因素。该解释适用于同一国家内就业,而在跨国就业中,流出国视角下劳工移民的收入和职业地位呈现何种关系、有哪些影响因素需要进一步探究。根据职业和收入进行社会分层有很大局限,一些研究开始关注消费领域的社会分层,甚至有学者指出,消费分层更能有效测量社会分层状况。其中消费方式和消费空间是消费分层的重要形式,消费分层主要关注人们的生活方式。消费分层最早可以追溯到韦伯,他提到的“地位群体”正是借助产品消费及生活风格实现分层。凡勃伦依据财富、闲暇、劳动和消费方式等划分阶级,提出“有闲阶级”概念。布迪厄认为,休闲活动、消费习惯和居住方式等是社会地位差异的体现,并认为经济资本和文化资本的数量决定个体在社会结构中的位置以及品味和生活方式。国内学者对消费领域的分层进行诸多实证研究,但需要思考跨国劳工移民的消费分层呈现出怎样的特征,经济资本和文化资本以及其他因素如何作用于这种分层的形成。文化资本是社会地位的文化象征,为社会流动研究的文化转向提供了有力的理论视角和概念工具,其概念经历了由狭义阶级式的布迪厄定义到广义非阶级式的文化资源定义的演变过程,广义上包括高雅文化和各种教育资源。随着劳动力的全球化流动,有学者提出跨国文化资本概念,包括外语技能、跨文化知识与能力(尤其是对国外文化和制度的熟悉)、对其他文化的开放态度和相应“品味”等身体化文化资本。但这种讨论主要集中在跨国移民子女教育研究上,劳工移民的跨国文化资本具体包括哪些维度,如何认识他们的跨国文化资本状况值得学界探讨。综上,跨国劳工移民的社会流动要综合考虑经济、消费、文化等多个向度。

二、案例介绍与资料来源

本研究中的“合同劳工”主要指年龄在18~35周岁,前往东亚和东南亚等地,受雇于国外/境外企业或机构,集中在制造业、建筑业、农业、养殖业等产业的中国人。研究采用质性研究范式下的个案研究法,以W省H县为个案。W省外派劳务人员数量连续多年位居全国前列,H县是该省重要劳务外派地,开展对外劳务合作已有30多年历史,劳务合作市场主要为日本、新加坡等国家和地区。从时间跨度、外派劳务的国家和工作种类来看,H县具有一定典型性,且可以满足资料丰富性要求。笔者于2015年对H县跨国劳工展开初次调研,之后在2016年、2019年、2022年、2023年又进行过多次实地调查,重点考察跨国劳工的社会流动状况。资料收集采用深度访谈和文献研究结合的方法,在选取劳工时考虑了性别、外派国家和工种等,访谈对象包括36位劳工(编码C1~C36)、35位劳工家人(编码F1~F35)和18位非劳工(编码B1~B18)。通过深度访谈,掌握劳工跨国流动前后在经济、消费方面的变化,流动后跨国文化资本的变化,以及劳工家人和非劳工对劳工跨国流动引致的诸多社会、经济、文化结果的评价。笔者在归纳受访对象观点的同时呈现部分访谈资料,并进行多个受访对象资料以及文献资料的交叉验证,以尽量避免主观偏差。通过文献研究法获取年度农民工监测调查报告,作为劳工跨国流动前工资、职业等的补充材料,还通过网络社交平台与媒介了解网民对劳工出国打工的评价,以此作为补充材料。

三、跨国劳工移民的社会流动

(一)经济流动

1.职业的水平流动或向下流动

劳工移民主要来自农民工群体,出国前大多在制造业和建筑业等第二产业及批发和零售业等第三产业工作,这与全国农民工监测报告数据一致。从跨国劳工移民的就业领域和职业分布来看,劳工出国后呈水平流动或向下流动。劳工出国前主要从事第二产业和第三产业,但出国后除制造业等第二产业外,一些人却从事粮食、花卉、蔬菜种植或养鸡、牛、猪等农业和畜牧业,以及服务员、帮厨、洗碗工、清洁工等餐饮服务业工作。出国前后均从事第二产业基本属于职业水平流动,但从事第一产业和又脏又累的第三产业则呈明显向下流动。按照职业声望、国际社会经济地位指数,国内外学界对职业地位的排序虽然存在差异但大体一致,其中农业、畜牧业工人和饭店工人等得分比较低,说明这些职业的社会地位较低,往往被看作“低下的”,而他们出国前从事的制造业、建筑业等第二产业则具有相对高的地位,故认为其体验了职业的向下流动。

出国后很多人从事当地人不愿意做的第一产业。C1(女,日本,养牛)主要负责奶牛饲养、挤奶、接生小牛犊、牛舍卫生等,牛棚特别臭,挤牛奶时易受伤,工作环境较差;牧场多在日本农村,工作几年很难接触外面,与超市有一定距离,生活不太方便。与此类似,C3(男,日本,农业)工作四年,工作很累,经常腰疼,且大棚里热,容易出汗,初去日本时体重140斤,后来降到120斤。对于种养殖等第一产业以及清洁工作等又脏又累的第三产业,劳工家人和非劳工也普遍评价较差。

“去新加坡前说做洗碗工,过去后就不是这样了,刷完碗还要干杂活,打扫卫生,擦地板、洗厕所,有时候还要干其他人的工作,比如擦桌子,工作时间又不按时,还又脏又累,尤其是让我擦厕所时就生气,就想骂人。”

2.收入的向上流动

经济流动的另一个重要方面是收入水平,包括月工资和小时工资。大部分受访劳工出国前的月工资虽然存在行业差异,大体在3000~5000元,小时工资在15~25元,但出国后月工资和小时工资普遍提高,月工资比国内高3到4倍,小时工资在45~55元,加班小时工资则为1.25~1.5倍。劳工的月工资一般为0.9~1.3万元,也有少数人达到1.5万元,除去各种保险、住宿等费用,实际到手1万元左右。受访对象普遍认为,在国内外工作时间、强度相似甚至国内工作时间更长、强度更大的情况下,国内月工资和小时工资远低于国外,每月除去各种花费后几乎攒不下钱。

“我在国内做仓库,每天上班12小时,每周单休,一个月5000块钱,感觉劳动强度很大,工作让人很紧张,不像在日本时虽然累点,但超过8小时就是加班,加班有加班费,一周加班不会超过40个小时,还有双休日,而且那种环境让人很舒服、很放松,没有紧迫感。国内工资太低了,再加上买房、看病等,真是压得人喘不过气来。”

月工资和小时工资显著高于国内是再次或多次出国打工的重要原因。新古典经济学认为,国家或地区间工资和就业机会的差异是移民最主要的决定因素,而个体则基于收入最大化决定是否迁移。但笔者认为,不能单纯对比收入多少,还应考虑工作时长、小时工资、工作强度等,在工作时长与强度和国内相似甚至时间更少、强度更小的情况下,劳工收入增加更能体现向上的经济流动。

“有人说我在日本是最廉价劳动力,不怕大家笑话,我在国内也是最廉价劳动力。16岁毕业,干过饭店服务员,下过工厂,一天十三四个小时,一个月到手也不到4000元,但来日本起步是50元一小时,加班65元一小时,同样的付出,一个月只要工作20天左右就能拿1万多元。像我们普通老百姓没有学历和技术,想干20来天拿1万元太难了。”

(二)消费流动

消费流动包括消费方式、消费趣味和消费空间流动三种形式。消费方式主要体现在饮食消费和休闲消费等方面,消费空间主要体现在居住方式上。跨国劳工移民在消费趣味(或生活风格)上并没有多大变化,主要变动的是消费方式和消费空间,二者都呈下降特征。

1.消费水平下降

消费明显降级。第一,出国劳工在国外获取最低工资,同时却面临高物价,为了在合同期内尽可能攒钱而压缩消费,这使得他们的生活水平远低于在国内时。压低饮食消费水平的途径有两个:一是出国前携带家乡的干菜,如木耳、银耳、粉丝、豆腐皮等,很多劳工家人也会跨国邮寄这些物品;二是大部分劳工自己做饭,一般每两周去一次超市,且多购买打折力度较大的商品。吃饭也比较简单,C10(女,日本,干洗)每天吃面条;C11(男,日本,工业制造)“过得最好的日子是炒了一个土豆,拌了一根黄瓜”;C12(女,韩国,饭店)“在那边不舍得吃、不舍得穿,谁舍得去饭店点一桌菜,太奢侈了”;许多男性劳工为此戒烟和戒酒,甚至自己理发;更有甚者,有些人去捡日本人丢掉的看着还不错的蔬菜,如冬瓜、红薯和胡萝卜等,访谈中不止一位劳工捡过蔬菜。在物质消费上,劳工仅满足自身生存性需求,这并非由其大众(或低端)品味所导致,主要因为经济资本有限。即使跨国后经济资本增加,但长期性消费(攒钱)极大挤压了即时性消费空间。

“打工三年,休息时经常和同事去捡菜,可以省好多钱。有些东西看着还可以,日本人就扔了,就捡回去洗干净。省吃俭用,回家时才能多拿些,我拿回家30来万,都是从牙缝里边省出来的。”

第二,在休闲消费这种非物质性消费上,由于交通成本高,劳工基本不出去玩,休息时主要在宿舍附近转,经济资本使其休闲空间受到限制。许多劳工将加班视为福利,主动要求延长劳动时间以获取更多收入,雇主通常会优先使用外籍劳工加班,劳工的休闲时间也受到限制。劳工移民可以视为休闲匮乏阶层,“单调无聊”是他们休息时的生动写照。C15(女,日本,服装制造)平时不出去玩,因为坐电车很贵,一般半年甚至一年才出去一趟。随着时间推移,劳工消费压缩的情况会有所改善,尤其是合同后几年,拥有一定积蓄的劳工消费水平会提高,但这也是与最初到国外时相比,他们多数仍认为“能不花就不花,能少花就少花”。C16(女,新加坡,饭店面点师)虽然合同期最后一年出去玩的多一些,但想到家里有孩子就会省着花钱。大部分人的月生活费为500~800元,高物价背景下的低生活成本恰是他们消费向下流动的重要体现。

永久移民在生命周期中更平等地分配休闲消费,而临时劳工则在合同期内努力工作,在回国后的生命历程中享受休闲时光。笔者认为该观点并不准确,很多劳工为了合同期收入最大化,节衣缩食,既不能像当地人一样正常消费,也不能像在国内时那样消费,很多人回国后依旧没放松,而是继续挣钱,许多人甚至多次出国打工,他们一直都很努力。这种休闲消费与生命周期的关系本质上反映出经济资本不足限制了休闲消费。

2.居所空间缩小,住区相对隔离

消费空间变动包括居所流动和住区流动,前者指住房更换,后者指居住区位变动。住房分层是消费分层的重要议题,但既有研究多关注住房所有权及其条件差异,且多在一国之内探讨。跨国情境下劳工移民的消费空间流动也呈下降特征,这主要是与原有家庭居住条件对比得出的。劳工居住在集体宿舍或雇主帮忙租住的公寓里,房租从工资中扣除。他们的居住环境差距较大,有些住在工作场所旁的集装箱里,配置较为简陋;有些住在环境较好的公寓里,客厅、卧室、厨房、浴室、天然气、空调等配备较为齐全。受访劳工普遍认为居住条件还可以,但与国内相比,劳工在国外的居住空间缩小,且主要居住在宿舍或租房中。他们的住房只有居住属性,不具有国内住房的其他属性如归属属性、投资属性等,尤其是这种居住方式使他们很少有机会与当地社区和居民互动,在地社会资本匮乏。无论是居所还是住区都呈向下流动,这种“宿舍劳动体制”(集体宿舍)或“类宿舍劳动体制”(在附近租房)使很多劳工形成“三点一线”的日常模式——吃饭、工作、睡觉,即食堂、工作场所和宿舍,或者工作场所和宿舍的“两点一线”模式。这种消费空间的向下流动也极大限制了他们的休闲消费。

(三)文化流动

结合卡尔森等人对跨国文化资本的研究,笔者从跨文化知识与能力、对其他文化的开放态度两方面探究劳工移民的跨国文化资本。跨文化知识与能力可以用劳工移民的现代性体验(对流入国现代性的文化想象与感受)呈现,对其他文化的开放态度可以用劳工文化形象(对跨国劳工移民文化形象的认知与定位)呈现。

1.对流入国的现代性体验

流出国社区(包括劳工亲戚、朋友、同乡等)对跨国流动的文化想象是一种他者主观评价,而劳工对跨国流动的现代性体验则是自我评价。访谈显示,他者评价与自我评价基本一致。对流入国的现代性体验主要包括经济发展、技术进步、生活方式、文化差异等。就他者评价而言,人们认为日本、新加坡、韩国等国家和地区先进、现代、环境较好。劳工在国外的生活见闻通过语言、照片、视频等方式传播,使流出地居民对国外/境外现代生活产生遐想和渴望,现代化居住环境、文明社会体验、风景名胜观赏等,都与他们的乡村生活形成较大反差。就自我评价来看,受访劳工及家人也对此观点进行证实,他们多使用“探索”“体验”“冒险”“自由”等形容跨国流动。增长见闻被多数劳工频繁提及,他们普遍认为出国打工机会很难得,坐飞机、涨见识、看到国外生活和风土人情,满足了他们对国外的好奇体验和现代性文化想象。C20(男,新加坡,厨师)早就听别人说新加坡很好,想去看看;C21(女,日本,服装制造)则认为,一般人没有机会出国看看,他们只知道中国这么大地方,并提及同工厂打工的日本老太太的生活:

“我们厂里打工的日本人应该和咱们的社会阶层差不多,但他们会享受生活,不像家里人,每天只知道挣钱和省钱,她们周末就和家人出去玩,去公园野餐,这好像她们的家庭活动一样。”

一些中介招聘广告也将“出国打工”建构为对“旅游”的想象,将经济收益与增长见识相结合。许多劳务中介和雇主会带劳工去年度旅游,以增强情感体验和工作认同,激发职业动力,这也间接增加了他们的跨文化知识。

未婚劳工及其家人还将出国打工视为劳工自我成长的机会;一些已婚劳工,尤其是女性劳工受性别规范和角色分工影响,对家庭生活倦怠,出国可以使她们摆脱繁琐的家务劳动和辛苦的照顾劳动,追求暂时自由,满足她们对都市单身生活的想象。出国打工既可以开拓视野、增强能力,还可以追求个体独立和自由,跨国流动的生涯散发出探索与冒险的光晕。基于海外现代性体验的流动是一种明确的非经济流动,即文化流动,但这种流动仅体现了劳工移民在合同期内浅层次融入当地文化。

2.跨国劳工移民的文化形象

跨国劳工移民的文化形象是流出国居民评价劳工文化流动的重要向度。此处的“流出国居民”不再仅仅指劳工的亲戚、朋友和同乡,还包括许多网民。劳工被外国雇主雇佣,如为日本人、韩国人等打工,许多劳工的亲戚、朋友和同乡评价较为负面,认为去这些国家打工是一种“不孝”。访谈中许多劳工提到选择去日本打工,好多家人和亲戚反对,认为给日本人打工丢人。

“我选择来日本,一听日本,你也懂的,对农村那种思想来讲,绝对有一种不孝的感觉,跑到日本打工,我父母和奶奶都这么想,亲戚们也这么想,就有点反对,但因为我姐支持,力排众议把我送出来,我很感谢我姐,她的决定改变了我的未来。”

搜索大量网络资料发现,许多网民对劳工去日本和韩国等国家打工的看法更为激烈,在许多劳工的网络社交平台视频下留言,称他们为“卖国汉奸”“民族败类”“出国打工丢人”等,尤其是中日、中韩关系紧张时更是如此。“出国打工丢人”意指给外国人,尤其是日本人和韩国人等打工,做廉价劳动力,有损中国的国家形象。这些评价虽然受国家关系影响,但也反映出人们对日、韩等国的开放态度较差。对此,一些劳工说出了自己的想法:

“国内同胞说我们是卖国贼、狗汉奸,那我们是出卖国家领土了,还是出卖国家机密了?我们就是一个普通打工的,有那么大本事吗?我们身为中国人,都有一个爱国心。不出国就不能生活,就挣不到钱了吗?确实能,但我在国内就挣三四千块钱,除去吃喝房租,一个月剩不下几个钱,基本是月光族。不说买车买房,在国外干个三五年,大家生活都有所改变了。出国打工就是为了自己和家人生活更好点。不要打爱国的旗帜,没有素质,辱骂同胞。”

面对此种情况,许多劳工做出积极回应。一是对政治与经济、国家和个人划界,强调国家与个体、宏观与微观的区别,将国家间的关系与个人脱钩,避免谈论国家间的关系和政治,更强调自身的经济困难;二是强调情怀工作和崇高体验,认为出国打工具有崇高目标,对国家有极大价值,是国家允许的合法行为,可以增加国家外汇收入,减轻国内就业压力。劳工对自身文化形象的回应是他们与当地文化深层区隔的重要体现。语言、社会文化、生活习惯等文化距离大以及社会支持匮乏、历史原因等是形成深层区隔的重要因素。

跨文化适应理论关注文化适应的不同类型或适应阶段及其影响因素,由此形成跨文化适应模型、文化适应过程模型、对陌生文化的适应理论等。根据文化适应者对母国文化身份的重视程度和对旅居地文化身份的接受程度可以分为融合、同化、分离与边缘化四类。由劳工移民跨国文化资本的状况可知,他们的文化适应属于“浅层融合、深层区隔”。他们认同自己流出国文化身份的同时,既浅层适应流入国文化又在深层次上与之保持距离。

(四)地位流动

地位流动是结果,经济流动、消费流动和文化流动是原因。地位流动的方向分为向上流动和向下流动,但群体的社会地位变化往往不是单向度的,需要多向度阐释,可能向上和向下流动并存。劳工除通过收入的提升外,还通过对流入国的现代性体验这一方式实现社会地位的向上流动,“挣回了很多钱”“出过国的人”······人们用这些话来评价劳工出国打工;同时,他们也通过职业的向下流动、消费降级、居所空间缩小、住区相对隔离、劳工的负面文化形象等经历了社会地位的向下流动,“干大家都不愿意干的活”“不舍得吃,不舍得穿”“汉奸卖国”等言语也被用来评价跨国劳工移民。劳工的社会地位呈向上流动和向下流动并存。

四、跨国劳工移民社会流动的影响机制

劳工社会流动各向度的影响机制并不必然互相排斥,甚至有些重合,具体如下。

第一,在经济流动中,劳动力市场和雇佣主体分别是影响劳工职业和收入变化的重要因素。以职业来看,受流入国二元劳动市场影响,劳工出国后多从事“脏、乱、差”的次级劳动市场工作,尤其是许多当地人不愿意做的工作,属于低技术、无技术工种,因而职业呈水平流动或向下流动。以收入来看,小时工资和月收入较国内显著增加,这是因为他们受雇于外国雇主,劳工的收入不能低于当地最低工资水平,而流入国一般属于发达国家,其整体收入水平较高,当地的最低工资水平也会高于国内。

第二,在消费流动中,打工动机和再生产体制分别是影响消费方式和消费空间变化的重要因素。劳工出国后的消费方式和消费空间呈明显向下流动。就消费方式来看,饮食消费和休闲消费水平都在下降。消费降级主要是因为自付饭费,受打工动机影响,拆分型劳动力再生产体制使劳工为了合同期收入最大化,在高物价成本下主动压缩消费。就消费空间来看,劳工自付房租,居所空间缩小,宿舍劳动体制下劳工被动隔离,类宿舍劳动体制(如附近公寓)下即使他们居住在当地社区中,也因语言障碍等与当地社区主动隔离。

第三,在文化流动中,国家在世界政治经济地理格局中的位置是影响劳工现代性体验的重要因素,雇佣主体和国家关系则是影响跨国劳工移民文化形象的重要因素。从现代性体验看,流入国被形容为“先进”“现代”,劳工被建构为“探索”“自由”“独立”,主要因为这些国家多为发达国家,发展水平超过中国。而照片、视频等方式促进劳工国外生活见闻在当地传播,形成社区舆论氛围。从跨国劳工移民的文化形象看,一些人认为赴日本、韩国等国家的劳工为“汉奸卖国”“出国打工丢人”,主要因为劳工为国外雇主打工,但中国与日本、韩国等有时关系紧张,民众的民族主义和爱国主义情绪高扬,他们从国家宏观政治关系解读劳工个体经济行为,认为有损中国国家形象,甚至极端民族主义者认为他们在“卖国”,但要弄清楚“何为汉奸和卖国贼”“出国打工是否丢人”,不能随意给他们贴上这些标签,理性认识出国打工、人员流动是经济全球化的重要内容。

第四,在地位流动中,要准确认识其与前三种流动类型的关系,认识地位流动是一个综合性概念,是前三种流动类型的结果。地位流动呈多方面变动,兼具向上与向下特征。

跨国劳工移民的社会流动及其影响机制具体见表1。

五、结论与讨论

国内和跨国地理流动面临的制度结构环境有很大差异,而跨国地理流动中国际移民和国际合同劳工流动的政策制度、流动特征等也存在不同,所以国内地理流动与社会流动的研究、国际移民社会流动的研究都不能有效解释国际合同劳工的社会流动,而且人们在流入国和流出国不同情境下会有着不同的社会流动体验。本研究聚焦流出国视角下的国际合同劳工社会流动,对消费流动和文化流动等作出分析探讨,拓展了社会流动的研究转向,深化了对地理流动和社会流动关系的学术探索,这是本文的重要创新之处。地理流动影响跨国合同劳工的社会流动,但并不必然导致单一的向上或向下流动,而是产生一种多样化的阶段性的向上和向下流动并存的阶层流动,这种流动除依赖通常的职业地位和收入资源两种因素,还依赖消费方式和消费空间、现代性体验、劳动者的特殊文化形象等。由此,劳工的社会流动在不同向度愈加分化并呈现出极大不一致。他们虽然占有较多的收入资源,但职业地位却在下降,经历一种“相悖的”经济流动。这与一般认为的收入与职业地位呈正相关的观点正好相反,虽然既有研究也探讨了两者不匹配的情况,但重在关注权力、部门和社会歧视等因素,跨国情境下主要受国家间的工资水平和二元劳动力市场结构影响。本研究认为,作为社会分层的重要指标,劳工移民的消费分层呈现出一些典型特征,如消费向下流动,消费方式单一,水平下降,居所空间缩小且住区相对隔离。消费方式的向下流动并非由布迪厄所关注的生活风格等文化资本决定,而是由劳工移民有限的经济资本决定。消费空间即居住方式的向下流动也并非由文化资本决定,而是由劳动力再生产体制决定。研究发现,在消费领域文化资本能够发挥的作用很有限,而经济资本和制度结构因素发挥着更大作用。本研究进一步拓展了社会分层与流动的文化转向,认为劳工移民形成“矛盾的”文化流动。他们拥有现代性体验,跨文化知识与能力较强,但形象易被“污名化”和“标签化”,在文化适应上呈现浅层融合、深层区隔特征。值得关注的是,去日本、韩国等国家打工被许多人贬低、敌视甚至辱骂,如何更加理性看待国家间的政治关系与经济合作也成为跨国研究领域的一个重要课题。

跨国劳工移民的临时性流动,在流入国成为“悬浮型”个体,无法融入当地,从流出国视角对其社会流动进行分析非常有说服力。复杂性视角可有效解释跨国合同劳工的社会流动,揭示劳工在阶层体系中的复杂位置。上述结论可以有效补充国际合同劳工社会流动的相关理论,深化、细化地理流动和社会流动的关系探讨。对国际合同劳工来说,消费流动和文化流动的加入可以拓展社会流动的分析性范畴,尤其是后者可以从文化视角重新审视经典社会流动研究。本文的局限在于对劳工移民社会流动的向度探讨不够全面,没有考虑流入国视角和不同时段的变化,虽然提出相悖的经济流动和矛盾的文化流动,却没有提出解决方法。后续研究可以对社会流动不同向度进行拓展、细化和深化,加入流入国视角和时间因素,考察劳工社会流动的变化,可以从全球化视角重新构建跨国劳工的社会身份,以解决社会地位的“矛盾流动”,还可以就地理流动与社会流动的关系进行国际比较,采用不同流出国的案例,探究该议题理论的一般性与特殊性。

摘自:刘兴花、王勇:《跨国劳工移民的社会流动及影响机制研究——以对外劳务合作为例》,《华侨华人历史研究》2025年第2期。注释从略,如有需要请参见原文。