1962年,身在台湾的于右任已经83岁高龄,他自感去世之日不久,挥毫留下情深意切的《望大陆》,诗中写道:“葬我于高山之上兮,望我大陆;大陆不可见兮,只有痛哭。葬我于高山之上兮,望我故乡;故乡不可见兮,永不能忘”。浓烈的爱国思乡之情,跃然纸上。

故乡与家国的交织

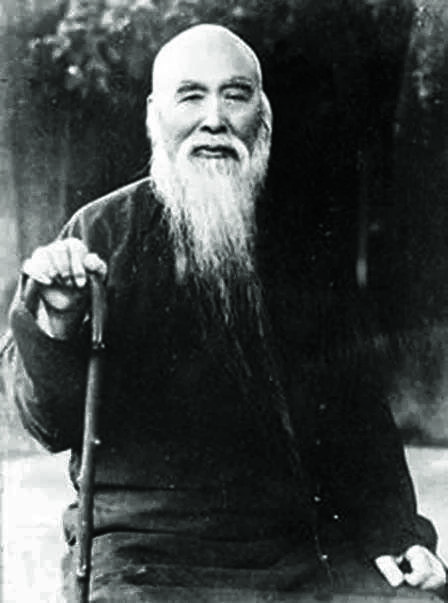

于右任(1879年4月11日—1964年11月10日),陕西三原人。原名伯循,字诱人,号髯翁,晚号太平老人,笔名右任、半哭半笑楼主、关西余子等,被尊称为“右老”,中国近现代政治家、教育家、书法家。他是中国近代史上一位重要人物,孙中山先生的忠实追随者,真诚的爱国诗人,一代书法大师,曾出任孙中山中华民国临时政府的交通次长,后继任国民党监察院长,时间长达30余年。

于右任自小家境贫寒,他的父亲为谋生计远赴四川打工,母亲赵氏体弱多病,在于右任不满两岁时便撒手人寰,年幼的于右任被托付给二伯母房太夫人抚养。

房太夫人虽出身农村,却深知教育的重要性,她将于右任送入私塾,后又支持他进入三原宏道书院、泾阳味经书院和西安关中书院深造。每年清明节,伯母都要带着于右任回乡扫墓,在生母墓前,伯母总是哭着告诉于右任地下的母亲,孩子今年几岁了,读了什么书。每当此时,于右任都“闻声悲痛,读书不敢不勤”。

于右任的父亲也希望儿子做个读书人。他在四川打工时,经常亲手抄写书文寄给儿子阅读。每次回乡,也要督促儿子在学习上狠下功夫。于右任曾记述父亲督促他读书的情景,讲晚上读书,父亲向书本作揖,儿子向父亲作揖,父子俩相互背诵诗文,学习至深夜,留下“一灯如豆下苦心,父子相揖背章文”的佳话。

17岁时,于右任以第一名的优异成绩考中秀才,23岁中举人。当时的学政叶尔恺十分欣赏他,称他为“西北奇才”。

三原不仅是他的学术起点,也是革命思想的萌芽之地。1900年,八国联军攻陷北京,慈禧太后逃至西安,参加“跪迎”的于右任亲眼目睹了清廷的腐败与无能,愤而写下《半哭半笑楼诗草》。他在诗里大呼,“换太平以颈血,爱自由如发妻”。这些诗篇后来成为清廷通缉他的罪证,也促使他走上了职业革命的道路。

于右任的革命生涯始于办报。1906年,他东渡日本期间结识孙中山,加入同盟会。回国后,他先后创办《神州日报》《民呼日报》《民吁日报》《民立报》,宣传民主革命思想。这些报纸成为辛亥革命的重要舆论阵地,孙中山曾题赠“戮力同心”四字,表彰他的贡献。

于右任无论官居何职,每次视察访友回乡,都保持低调本色。1921年冬,靖国军正在改编,心情惆怅的他从三原县东里堡经洪水七里坡,到淳化县方里镇散心。一天,他到界河村走访一位朋友,朋友见他远道而来,忙张罗杀猪款待,他急忙制止,说乡村朋友养一头猪不容易,最后只让朋友做了一顿地软包子和扁豆稀饭,他和随从吃得十分香甜 。

于右任对三原的感情,不仅源于童年的记忆,更源于他对家国的深切关怀。即便到了晚年,身在台湾的他依然对家乡念念不忘,在《我的青年时期》中提到三原故居那三间简陋的老屋和屋前六百多年的古槐树,文中写道:“堂后枯槐更着花,堂前风静树荫斜。三间老屋今犹昔,愧对流亡说破家。”这种情感贯穿他的一生,即使晚年漂泊台湾,他仍以诗墨寄托乡愁。

三原是他的故乡,也是他报国的起点。他先后在家乡创办民治小学、民治中学,并捐资修建水利工程。他耗时20余年,耗资10万余元,收购了历代碑版石刻380方,墓志近300方,其中有7对北魏贵族夫妇的墓志(他命名为鸳鸯七志斋),全部捐给了西安碑林博物馆。这种对家乡的深情与对国家的责任感,成为他一生的精神底色。

赈灾一线的身影

民国时期,陕西大地遭遇了一场惨绝人寰的大旱灾。这场旱灾从1928年开始,持续数年,波及全省92个县,受灾人口达500多万。树皮被剥光,草根被挖尽,甚至出现了卖儿鬻女、人相食的惨剧。

于右任时任国民政府监察院院长,他首先利用自己在国民政府中的地位和影响力,四处奔走呼号,向各方求救。他频繁出入国民政府各部门,面见要员,陈述陕西灾情的严重性,商议政府拨款赈灾。然而,当时的国民政府内部腐败丛生,各方势力勾心斗角,对于赈灾之事大多敷衍了事。于右任四处碰壁,每次得到的答复都是模棱两可,承诺的款项也迟迟不能到位。

他深知仅靠政府的力量远远不够,必须发动社会各界力量。他亲自撰写赈灾募捐启事,详细描述陕西旱灾的惨状,呼吁社会各界人士伸出援手,捐款捐物。他利用自己的人脉关系,将募捐启事散发给各界名流、商贾巨富以及海外侨胞。

为了引起更多人的关注,于右任还联合书画名家蒙寿芝、张镜吾在上海举办赈灾书画义卖活动。拍卖现场,于右任亲自站台,向在场的人们讲述陕西灾情。他的真诚和执着打动了许多人,不少人纷纷慷慨解囊,高价竞拍书画作品。经过一番努力,于右任终于筹集到了一笔可观的赈灾资金和物资。

1931年的一天夜晚,回乡探亲的于右任陪同杨虎城将军,来到三原县城西关民治小学,观看师生们排演的话剧《一元钱》。留着短须的杨虎城背着手踱到导演身边:“这戏排了多久?”导演赶忙放下手里的道具:“去年春天就开始排了!我们民治师生仰慕学校董事长于右任先生赈救陕西灾民的苦心,为募捐排的!”杨虎城敬重地看了于右任一眼,轻轻点了点头。演出开始了,演员的服装十分漂亮。杨虎城不解地小声问身旁的一个老师:“这料子可不便宜,你们学校哪来的钱置办?”老师回答:“于先生养母去世那年,收到一些挽幛。我们演出没服装,于先生就让人卸了布料送给学校,请裁缝做成了演出服。”杨虎城再一次敬重地看着于右任,使劲点了点头。

1932年春,大旱过后的陕西各地流行“虎烈拉”(霍乱),于右任在南京得知此情后,立即派人采买十滴水、二天油、八卦丹、万金油等药品10余箱,委托夫人高仲林带回陕西进行防治。

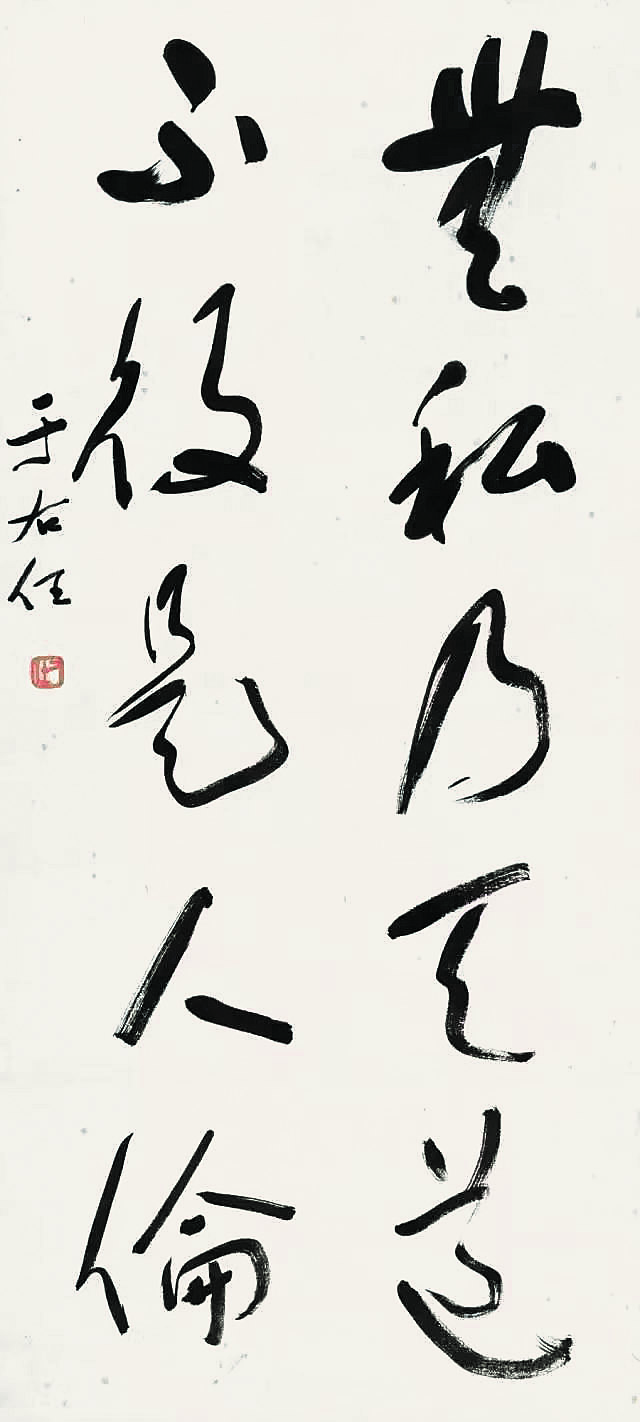

于右任书法

高仲林到三原的第二天,就约请普济医院院长伊添石、博爱医院院长阎子龙,三中教员侯文博和张文生等在民治学校礼堂开会。会议研究决定预防和急救同时进行,民治学校抽出教员和年龄大的学生参加协助。杨虎城将军得知后,也派来汽车襄助义举。次日便开始行动,白天在三原、泾阳城乡进行,下午在学校礼堂给附近群众注射防疫针并施药物,忙碌了十天才结束。对发病的榆林地区,高仲林还让人运去了几大木箱药物。

借长子喜事行大义

1929年8月,长子于望德和胡仁源三女胡英结婚,于右任一反平日低调作风,在上海“一品香”大酒楼广发请帖,大宴宾客。如此大张旗鼓的做派,与他平日的低调截然不同,一时间,引来不少挚友私下议论纷纷。

婚礼仪式结束,宾客入席。婚宴开场,于右任神色凝重,抬手示意大家安静。随后,他声音哽咽,眼含热泪,向在场众人详细讲述了陕西的旱灾惨状:“田土龟裂,哀鸿遍野,连年颗粒无收,草根树皮都被饥饿的人们吃光了,不少人以观音土充饥;逃荒的日益增多,饿死的屡见不鲜,有的地方甚至出现了人食人的惨状;粮价飞涨,米粒如珍珠一般珍贵,原来七八个大洋一石的小麦竟涨到现大洋二十七块!在南京召开的相关会议上,有人硬说三秦无灾,我悲愤交加,痛哭流涕地为全陕饥民呼吁。然而,拨来的赈灾款少得可怜,偌大一个三原县才给了一千多元,杯水车薪啊!”众人无不为之动容。

接着,于右任说为儿子大办婚事的真正目的:“这次大办儿子婚事,就是要将所收礼金全部用作救灾善款。我代表陕西灾民致谢所有来宾。”众挚友和亲朋恍然大悟,这才明白了于右任的良苦用心。

于右任不仅捐出婚礼礼金,还将夫人高仲林的寿金、孙儿满月礼金等一并捐出,购置粮食百余石运回三原,设立两处舍饭场救济灾民。他叮嘱秘书张文生:“钱款发放无需记账,民众得救便是功德。”

尽管于右任经常要求“无需记账”,但张文生深知款项去向必须明晰,多年来一直暗中将1920年代至1930年代的每一笔赈灾支出详细记录,装订成5本厚册,内容包括灾民姓名、发放金额及收据。

多年后的一个夜晚,张文生将厚厚的赈灾救济表册呈给于右任翻阅。于右任看着这些账册,心中感慨万千。他命张文生将其焚毁,并解释道:“世易时移,留此无用,我心安然即可!”张文生含泪执行。

对于右任的为人, 林语堂有个评价,他说:“当代书法家中,当推于右任的人品、书品为最好模范。”柳亚子则赞他“落落乾坤大布衣”。

跨越海峡的生死守望

于右任和妻子高仲林的相识有段故事。

1898年,陕西遭遇百年大旱,赤地千里,灾民如潮。19岁的于右任因才华出众被官府委以重任,主持三原县粥厂赈灾。

在每日施粥的熙攘人群中,他发现一位瘦弱的姑娘每天搀扶两位老太婆来领粥,自己却从未进食。经询问得知,姑娘是同住西关的高焕章夫妇尚未出嫁的三女高仲林,年方17,因家中收留了两名无依无靠的老人,粮食匮乏,只能每日带老人来粥厂果腹。她的善良与坚韧打动了于右任,他当即托伯母提亲。高家虽清贫,但早听闻这位“西北奇才”的才名,高仲林亦对这位目光炯炯的读书人心生倾慕,含羞应允了婚事。

婚礼正值灾荒,两家无力操办。于家以两笼白菜、高家送来20斤豆腐和粉条,亲朋围坐吃大锅烩菜,主食是粗粮窝头。于右任伯母感慨道:“奇才娶奇女,两笼白菜办大喜。”尽管宴席简陋,但高仲林亲手缝制的嫁衣与于右任的满腹诗书,成了这段婚姻最珍贵的“聘礼”。

婚后,高仲林操持家务,于右任继续求学。1900年,于右任因抨击时政,被迫流亡上海,高仲林则留守陕西,以针线维系家庭,甚至典当首饰支持丈夫的革命事业。

1949年,70岁的于右任被国民党挟持赴台,临行前曾试图在重庆与妻女会合,却因时局动荡擦肩而过。抵台后,他身居“监察院长”虚职,政治抱负难展,唯一慰藉是高仲林托人辗转寄来的包裹——内有一双布鞋、几件粗布衣,针脚细密如昔。夜深人静时,他常抚衣垂泪。

漫长岁月中,于右任有感而发写下不少思念大陆亲人的诗篇。在《鸡鸣曲》一诗中痛苦地问道:“福州鸡鸣,基隆可听。伊人隔岸,如何不应?”。1958年,两人迎来金婚纪念,于右任写下《忆内子高仲林》:“两戒河山一支箫,凄风吹断咸阳桥。白头夫妇白头泪,留待金婚第一宵。”诗中“咸阳桥”暗喻故土难归。1959年又写了一首《思念内子高仲林》:“梦饶关西旧战场,迂回大队过咸阳,白头夫妇白头泪,亲见阿婆作艳装”,表达对夫人的思念。

到了1961年,尽管于右任已届82岁高龄,但记忆力仍然很好。想到高仲林即将80大寿,他忧心妻子孤苦,给香港友人吴季玉写信说,“今年是我妻80岁寿辰,可惜我不在大陆,她的生日一定会很冷落,不会有人理睬她的。想到这点,我十分伤心。”章士钊知道这个情况后,将高仲林的境遇转达周恩来总理。总理当即批示:“请屈武以女婿名义赴西安祝寿,陕西省委统战部协助筹备。”3月,屈武携子女及于右任外甥抵陕,联合孙蔚如、茹欲立等20余亲友,在西安为高仲林举办寿宴。

事隔不久,屈武就把祝寿盛况以及祝寿时的合影,请吴季玉捎到台湾面交于右任。为避台湾当局耳目,邵力子献策以“莲溪先生”(周敦颐别号)代指周恩来,隐晦传递大陆关怀。于右任见照片中妻子身着新衣、笑容满面,颤抖着写下:“夜夜梦中原,白首泪频滴。”这场跨越海峡的寿宴,成为于右任晚年最大的慰藉。

西北农林专科学校的诞生

二十世纪二三十年代,我国农科大学和农业专门学校迅速发展,但主要分布于东南沿海和长江中下游,在北方和西北地区未有大的发展。而当时的西北大地,饱受干旱、饥荒与贫穷的困扰,对农业技术和农技人才尤其渴望,以于右任为代表的大批有识之士,极力主张开发西北、建设西北。

1932年,在国内各界有识之士呼吁开发西北的大背景下,于右任联合杨虎城、邵力子等一众关心西北发展的政要名流,积极奔走,筹备创建一所专门培养农业人才、推动农业科学进步的高等学府。这一想法迅速得到各方响应,国民政府也意识到西北农业教育对稳固国本、开发边疆的关键意义,同意从上海劳动大学农学院基金拨款支持。

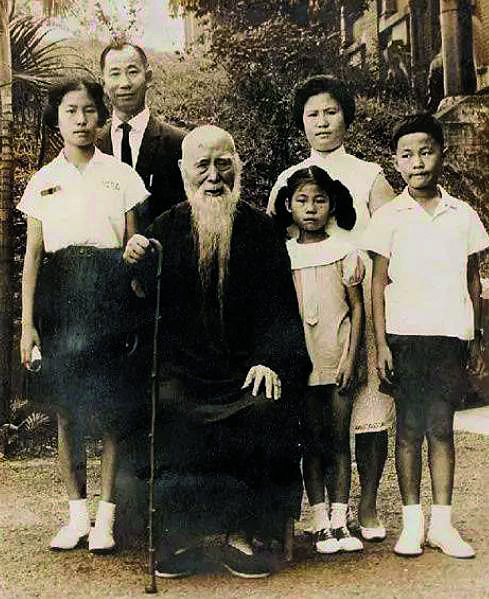

于右任与家人合影

1932年10月,有关部门召开会议,通过于右任、戴季陶等人筹建西北专门教育初期计划议案,成立了筹建委员会,后定名为建设国立西北农林专科学校筹备委员会,委任于右任、杨虎城等15人为委员,公推于右任、张继、戴季陶为常务委员,筹划创建工作。

1933年1月起,国立西北农林专科学校筹委会开始选择校址。于右任手拄拐杖,身穿粗布棉袍,率建校筹备人员顶风冒雪查勘校址,最终选择武功县西的张家岗(今杨凌)。他提出了学校定址张家岗的理由:其一,这里是古周原余脉,后稷教稼故地,具有象征意义;其二,由北而南三道原,便于开展农作物试验,渭河草滩可作为牧场,地近秦岭可开展森林研究;其三,张家岗气势雄伟,拥有隋文帝、唐太宗遗迹,历史厚重;其四,陇海铁路将从校前经过,交通较为便利,有利于学校与外界的联系。

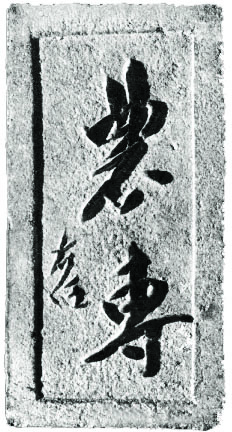

1934年3月,学校筹委会公推于右任为校长。1934年4月20日,国立西北农林专科学校教学大楼(现西北农林科技大学北校区3号教学楼)在张家岗隆重奠基,于右任题写“农专”两字,烧制于主楼奠基砖上,我国西北地区第一所规模最大、规格最高的高等农业学府成立,标志着西北现代农业教育和科技事业自此开篇。

于右任在学校的创建过程中发挥了无可替代的作用。他不仅凭借自己的声望四处募集资金,还亲自参与学校的规划与设计,从校园布局到学科设置,投入了大量心血。他深知,要培养出优秀的农业人才,必须有一流的师资和教学设施,他利用自己的人脉,邀请沈宗瀚、吴耕民、齐敬鑫、郝钦铭等一批国内顶尖的农业专家和学者前来任教,为学校奠定了坚实的学术基础。

学校初创时,条件十分艰苦。但师生们怀着对知识的渴望和对改变西北面貌的坚定信念,克服重重困难,开启了艰苦的求学与科研之路。学校开设了农艺、森林、园艺、畜牧、兽医等多个专业,从农作物种植到畜牧养殖,从森林培育到农业机械,全方位培养农业专业人才。在教学之余,师生们还深入田间地头,开展农业技术推广和改良工作,将所学知识应用于实践,帮助当地农民解决实际生产问题。

于右任条幅

如今,它为西北乃至全国培养了大批农业领域的专业人才,仅在学校学习、工作过的两院院士便有14人。学校在作物育种、基因组研究、科研平台等方面也取得丰硕成果,许多科研成果在我国农村地区得到广泛应用,其中赵洪璋院士等为代表的小麦遗传育种学家先后培育60多个优良小麦品种,累计推广面积达18亿亩,完成了世界首个小麦基因组图谱研究成果,被学界称为征服了小麦遗传密码的“珠穆朗玛峰”。西北农林科技大学(由西北农林专科学校发展而来)成为“985工程”“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校名单。

老泪纵横《望大陆》

1949年,于右任被迫离开大陆。这位一生致力于教育、书法与政治的“当代草圣”,未曾想到这一别竟成永诀。抵台后,他虽挂着“监察院院长”的虚衔,却再无实权,生活清冷孤寂。妻子儿女滞留大陆,音讯全无,更令他心如刀绞。晚年日记中,他写道:“每日无事,唯写字、作小诗,常倚杖望西北,念大陆如画江山。”

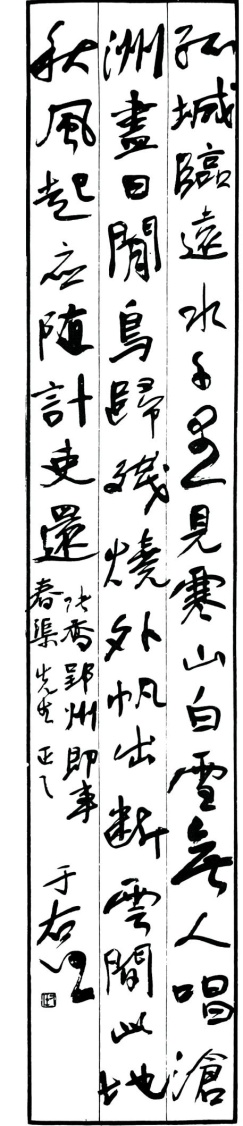

于右任为国立西北农林专科学校题写“农专”

于右任居住在台北市青田街一所狭小昏暗的日式旧宅里,墙面脱落、地板磨损,却从未想过修缮或换房。家中除了文房四宝,再无值钱摆件。他饮食简单随意,常以面条、馒头果腹,穿的是土布袍子,鞋袜也是土布做的。衣服总是那几件,领口袖口磨损了也舍不得换新。

台湾的潮湿气候与政治压抑加剧了他的衰老。友人曾提议为他庆贺80大寿,他却凄然拒绝:“乱世何寿可贺?”转而提笔写下“平生只愿看到太平时”,字句间尽显对故国和平的渴望。

在台湾的岁月里,于右任的书法与诗词成为他唯一的寄托。他尤爱书写对联,如“日月河山”“江湖松竹”等作品,笔力遒劲却暗含苍凉,仿佛每一笔都在勾勒故土的轮廓。台北故宫博物院藏有其50余幅书法精品,其中《草书宁静以致远轴》《行书谒黄花岗七十二烈士之坟诗》等,字里行间皆透露出对家国历史的追忆。

他的诗作更直抒胸臆。1950年代,他有次到访基隆港,见海天苍茫,触景生情,写下诗句:“云兴沧海雨凄凄,港口阴晴更不齐……春到穷檐路未迷,宿愿犹存觅好句。”而“宿愿”则是他毕生未竟的统一之志。

1962年,八旬有余的于右任体弱多病,心中悲苦。他自知今生已不可能重返大陆,但又割舍不下生于斯长于斯的故乡,放不下结发妻子和亲朋故友。1月12日,于右任在日记中写道:“我百年后,愿葬于玉山或阿里山树木多的高处,山要最高者,树要大者,可以时时望大陆。”1月24日,于右任辗转反侧,彻夜未眠,在凌晨写下了本文开头的《望大陆》,并在日记中注明:“天明作此歌”。此诗后被作曲家陆在易谱成歌曲《望乡词》,廖昌永的演绎更令听者潸然泪下。

此后,他的身体每况愈下。1964年,于右任因病住院。他曾想立遗嘱,但因心绪不宁,写了又撕,撕了再写,终未完成。11月10日晚8时,于右任与世长辞,终年85岁。

于右任去世后,遗体被埋葬在台北最高的观音山上。台湾登山队成员还在海拔3997米的玉山顶峰,竖起了一座于右任半身铜像。铜像立于高山之巅,面向大陆,脚下是一望无际的大海,实现了诗中“葬我于高山”的遗愿。他的书法与诗作亦成为两岸文化交流的桥梁。2023年南京举办的“壮怀天地间”书法展上,145件作品均以其诗词为蓝本,台湾书法家亦踊跃参与,共同呼唤民族情感的共鸣。

60年弹指而过,两岸同胞仍在传诵《望大陆》,于右任的铜像依然伫立玉山。或许唯有当海峡不再成为鸿沟,当“太平老人”毕生期盼的“太平”真正降临,这首诗作方能画上最终的句号。