一

我出生在长江北滨的一个村庄中,我上学时的小学建在两个村交界处,三面红砖的教室、办公室等平房和一面围墙形成了一个长方形的校园,校区看上去也就十亩地的样子。校门开在围墙的中间部分,正对着通往两个村子的路口。这所民办小学吸收附近两村的一百多名孩子来上课,从幼儿班的小萝卜头到六年级的学生,每个年级只招一个班,用一间教室,每班人数在30人左右。

走进校园,迎面而来的是一条两米多宽的水泥道,大道把校园一分为二,左手边是一个平整的黄土操场,供全校师生集合以及做广播体操的场所。大道右手边是成畦的绿植和花坛,通过花草间的尺余小道,可以走向学校的图书室和教工宿舍。水泥路的尽头是办公室,校长和老师们在此处办公,这里是学校的核心和中枢。办公室前的屋檐下悬挂着巴掌大的灰色铜铃,铃铛下方用绳牵到大人们触手可及的地方。老师们就是用拉动铃铛敲铃来宣告校园上课下课的作息时间。有时候怕顽皮高个的学生恶作剧地擅自拉铃,扰乱校园秩序,老师们还把拉绳抬高,拴到一旁的檐柱上。

在校门和办公室等距的中间部位,水泥道的中央有一个三级的水泥台阶,台阶尽头有一处一米见方的平台,平台上竖着一根五米多高的旗杆。这处半米高的平台是全校学生集合时,校长和老师们当众讲话用的。每天早读结束后,晴天的日子里,学生们便会随铃声从各个教室鱼贯而出,进入操场按年级和个子高矮排队,然后便会举行升旗仪式,通常是两名学生护着一面国旗,登上台阶,将旗杆上的塑料细绳,用细长棍抻着的国旗的两端缠住,然后伴随着雄壮嘹亮的《义勇军进行曲》,两名学生配合着缓缓把旗升至旗杆顶端。国旗冉冉升起时,戴红领巾的小学生们行少先队队礼,老师们行注目礼。

每天举行完升旗仪式后,全体学生在操场上做广播体操。那时候,放广播体操的录音机或磁带居然经常坏,或者有时候停电,反正录音机哑巴似的放不出熟悉的运动旋律来。于是老师们就临时找我那位声音洪亮的同村小伙伴当“人肉广播”,站在高台上面,面向全体学生,模仿广播里的节奏,一字一顿地喊着数字口令:“一二三四——二二三四——”学生们伴随着口令伸手踢腿做操。做完体操,学生们各自回到教室,开始15分钟的晨会课,通常是班长到讲台前先点名,然后老师们就班级里的好人好事以及不好的行为展开表扬和批评。在晴天放学的时候,夕阳在天,旗手们又会从高台上解开旗杆上的绳索,红旗由于旗棍的重力从顶端飘落,旗手们把旗帜小心翼翼地连同旗棍一起缠好,送回办公室放好。

我小学时接受的国旗教育是,五星红旗是中国的国旗,红色是由烈士的鲜血染成的,是庄严而神圣的,红领巾是红旗的一角,所以少先队员系红领巾,升国旗时要立正行队礼,而被选中作为升旗手的学生是最优秀和光荣的。我从三年级进入这所小学后,由于成绩优异,就一直担任班长,到五年级个头足够高时,就被学校选为升旗手,一开始我还不会用绳缠旗棍的两头,学了好一阵才学会。我通常是和最亲密的小伙伴两人一起配合把旗帜升上去,有一阵我几乎成了穆桂英——阵阵到,每天早上都是我在全校师生的注目下把国旗升到杆顶。当我在众目睽睽之下缓缓升起国旗时,感觉自己就是天之骄子,内心深处的自豪感也是不言而喻的。在小学的最后两年里,我几乎成了旗手专业户。

二

毕业后我离开这所小学,对于校园的记忆也渐渐模糊。不出十年,随着时代变迁,小学已经招不到学生,因为随着道路状况的改善和交通工具(机动车)的升级,新一批的孩子们都被送到条件更好的镇上小学去读书,校园也变得门庭冷落,杂草丛生,老师办公室和部分教室也成了村委会临时办公开会的场所。又过了两三年,随着轰轰烈烈的工业化进程,这两个临江村庄的大部分农屋连同我的小学校舍一起被夷为平地,在这块数千亩的土地上建起了一座“巨无霸”的船厂,船厂倚江而建,船坞的顶篷和巨大的龙门架蔚为壮观,船厂员工众多,技艺精湛,动不动就是万吨货轮的大订单,近两年几乎成了中国最大的船厂之一。前一阵这座船厂三万多名工人一起下班,如井喷一样涌出厂门的壮观视频火爆了全网,而我知道那个生我养我,魂牵梦绕的故乡已离我越来越远。

小学毕业后我进入了有数百上千人的初中,原先自带光环的我,在百川汇流、班级众多的大学校中逐渐成为默默无闻乃至边缘化的学生,好在初二上学期,我也毫无争议地成为共青团员。在辗转两所初中,度过了枯燥烦闷,乏善可陈的三年初中生活后,我不鸣则已,一鸣惊人地以高分考中了全市最好的高中,也是全省重点高中的泰兴中学。

进入高中后,我的视野一下子打开了。这座当时建校已七十多年的校园位于繁华的市中心,占地面积足有三四百亩,比我读过的小学和初中校园不知要大多少倍。学生人数也更多了,全校学生足有两千多人,光我们高一年级就分为十个班,有六七百人。学校被一条不到两米宽的老护城河,分为东西两部分,西半部分是学校的主体建筑,包括教学楼、食堂、图书馆、实验楼等,其中最具特色的是一个黄色外墙的高顶建筑,上书三个字——青年堂,在“青年堂”三字的上方呈波浪状的建筑顶端插上了一根旗杆。(这个青年堂是座带装饰艺术风格的民国建筑,走进去高大空旷,不开灯时黑暗阴森,在高一时曾被充作食堂,到高二时就被拆除了,在原址上建起了一个棱角分明带白瓷砖贴面的现代化体育馆。)在“青年堂”的前方有一个水泥地面的方形广场,这个广场最大的作用就是每周一早晨全校两千多名师生汇集于此,举行升旗仪式。在广场的东侧越过老护城河上一座带铁门和护栏的水泥拱桥,就是学校的运动场。视野一下子开阔起来,这个运动场足有上百亩,有标准的四百米跑道、足球场和篮球场等,这里不光是我们全校学生做广播体操,上体育课、开运动会的地方,有时也借给市里其他学校和机关事业单位举办体育比赛活动。

高中的升旗仪式和我小学时又大不相同,学校只在每周一天气晴朗的早晨举行升旗仪式,逢到阴天下雨就取消。约定俗成的规矩是,由高一各班选人负责升旗,每班出三名学生当旗手,两名负责护旗,一名负责升旗,三名学生轮流担当。参与升旗的三名学生照例由各班班主任选定。我当时是高一9班的学生,我们的班主任姓石,是化学老师。他长着国字脸,留着八字胡,四十岁左右的中年男士,常常是一副不苟言笑,不怒自威的神情。高一时还没有文理分班,我周围的同学都是来自全市各乡镇的尖子生,全班是藏龙卧虎,人才济济。从小酷爱文科的我,在这个有近七十名学生,偏爱理科的班上,论理科成绩只属中流,尤其是化学,更是到了中等偏下的水平,我只凭借超常发挥的中考成绩当了个小组长以及管理六名同学的宿舍舍长。第一学期过半,终于轮到我们9班选人去升旗了,这可是在全校师生面前露脸,扬眉吐气的机会,被选成旗手可比当一个班委荣耀得多。班主任站在讲台前,一脸严肃地环顾全班,斟酌着旗手的人选,他要选政治上可靠,值得信任的学生,我们都不由自主地低下头去,听着班主任经过深思熟虑后徐徐吐出的名字,这一分钟时间让我们觉得很漫长。第一个名字是班长,她是个留着齐耳短发的城里女生,因为成绩优异被免中考保送泰中的;接着第二个名字是生活委员,是个俊朗帅气,轻巧机敏的男生;然后第三个名字……天哪,我居然从班主任口中听到我的名字,我觉得意外万分,脸上顿时觉得火辣辣的,头也不敢抬。我当时也想不明白,自己成绩一般,不知道班主任为什么选我。我想破脑袋,后来觉得也许是我当组长和舍长时尽心尽责,做值日积极认真负责,关心帮助同学,与人为善,在同学中人缘较好,在班主任眼中比较有集体观念吧!

一个学期有20周左右,加上阴天下雨的周一不举行升旗仪式,所以高一整个学年轮下来,轮到我们9班三名旗手在全校师生面前升旗的机会也就三次。我们仨轮流升旗和护旗,真正轮到我拉动绳索升旗的机会也就一次。对于护旗升旗我并不陌生,紧张和神圣感来自两千多双眼睛全注视着你,你心中既自豪又忐忑,暗自祈祷着一切顺利,顺利地伴随着国歌声中的最后一个“进”字,把国旗稳定在旗杆顶端。因为曾经有其他班的旗手没把旗帜系牢,国旗升到一半就掉下来,在全校师生面前出了洋相。还好我升旗时,两位同学把我在中央护住,我轻轻拉动细绳,稳稳地把旗升至杆顶。那一瞬间由于成功升旗带来的荣誉感和兴奋感充斥了我的心田,也成为我整个高中阶段最难忘的记忆之一。

三

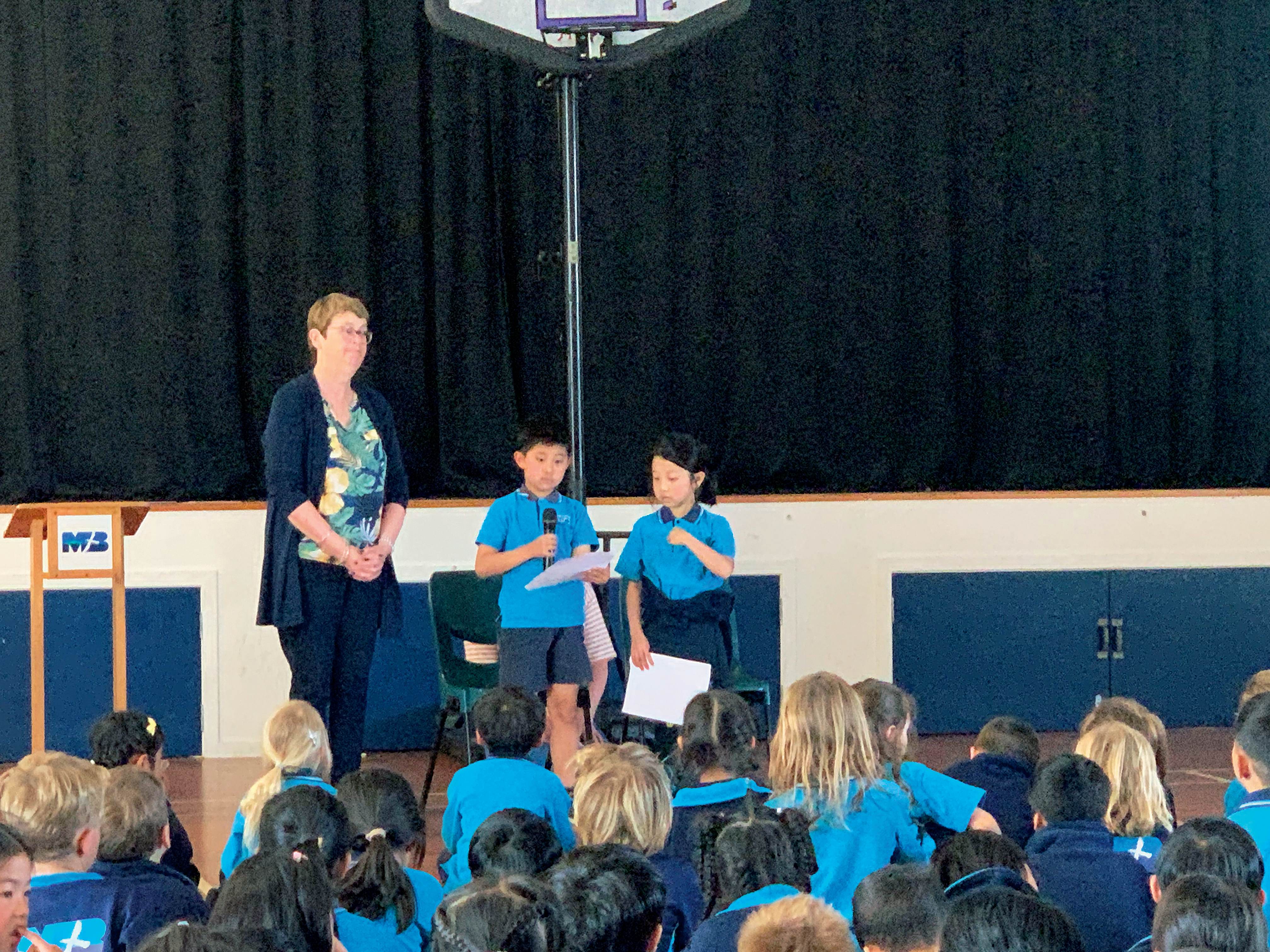

高中毕业后我来到新西兰留学,时光荏苒,我在奥克兰也拥有了一双儿女。我的儿子在奥克兰北岸当地的一所小学读书,学校经常组织学生在礼堂进行年级大聚会,展示近期的教学成果,时间在一个小时左右,家长也被邀请到礼堂后方就座,观看学生们的才艺表演,去年我读Y3的儿子就被选中在Y3、Y4的年级聚会中和另一位华人女生共同担任活动的小主持人。两个孩子一手拿着话筒,一手拿着老师准备好的主持稿,煞有介事地主持着,其中我的儿子尤其显得气定神闲。在每次大集会前,照例有个爱国主义的仪式,就是主持人要求师生以及家长们全体起立,跟着投影幕布上的歌词,齐声高唱新西兰国歌《天佑新西兰》God defend NZ。尽管我已经出国多年,尽管新西兰的国歌旋律很动听,歌词也不难读,但是我唱起来还是有些别扭,有种“梦里不知身是客”以及“洋装虽然穿在身,我心依然是中国心”的感觉。

最近为了带儿子学好中文,带他看真人饰演的儿童系列剧《米小圈上学记》,其中第8集就是围绕主人公三年级学生米小圈为争当升旗手而发生的一波三折,啼笑皆非的趣事。剧中米小圈看到“死对头”班长兼同桌的女生李黎荣任升旗手,在全校师生面前升起国旗而羡慕万分,他也想体会担任升旗手的荣耀感,为此千方百计地争取,并向老师保证一个月准时到校不迟到,把父母折腾得神经衰弱后终于获得升旗手的资格,却因为练习升旗展旗时耍帅扮飒的动作过于入神,耽误了真正升旗的时间,他懊恼万分,居然轻信馊主意,擅自降旗升旗,被校长发现后追赶追问姓名,居然急中生智报出好友铁头的名字,结果阴差阳错地让铁头成为升旗手,米小圈就此旗手梦碎。我的儿子看得一头雾水,他不明白米小圈为何如此执着,而我回想自己的成长经历,却觉得作者和编剧真的把在中国校园中成长起来的少年儿童对于国旗的感情,对当旗手的心态刻画得入木三分,淋漓尽致。当旗手,升国旗不仅是一种接受爱国主义教育的形式,更是在大集体面前展示自身形象的一种方式。(作者简介:顾明祥,江苏省侨联青年总会常务理事,新西兰华侨。现为新西兰子瞻中文学校校长,新西兰华文作家协会会员。曾担任第五届泰州市政协委员。)