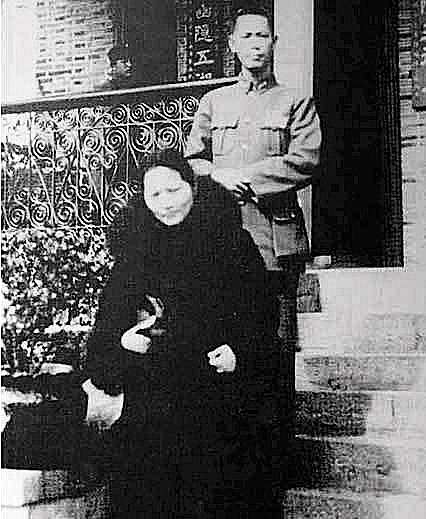

1932年1月30日,宋庆龄视察真茹战场后,与淞沪抗战前线的十九路军军长蔡廷锴将军合影

宋庆龄,一位有着非凡智慧、坚定信念和高尚品格的伟大女性,不仅以她与“国父”孙中山的婚姻而广为人知,更以她在中国民族解放事业中的坚定立场和行动,成为了一面坚持民族独立、追求社会进步、支持中国革命事业的伟大旗帜。2022年5月31日,习近平总书记在致信中国宋庆龄基金会成立40周年时,强调要:“秉承宋庆龄先生‘永远和党在一起的信念’”“为促进海内外儿女大团结、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献”。全民族抗战时期,宋庆龄凭借坚定的民族立场、崇高的国际声誉和卓越的组织才能,积极投身抗日救亡运动。她通过“保卫中国同盟”等国际性组织动员全球支持中国抗战,还与中国共产党建立密切联系,携手合作,共同推动抗日救亡事业。同时,她发起了一系列旨在改善战时民生的社会运动,用实际行动支援抗战,为饱受苦难的民众带来生机和希望。她的名字,是中国人民心中不朽的丰碑。

宋庆龄与“保卫中国同盟”

1937年全民族抗战爆发后,宋庆龄深知国际社会对中国抗战事业的重要性,为了争取更多的社会援助和支持,她于1938年在香港成立了“保卫中国同盟”(以下简称“保盟”)。这个组织的主要任务是向世界各国传播中国抗战的真实情况,广泛宣传中国抗战的正义性和紧迫性,以此争取国际社会与舆论的同情,动员其为中国提供军事、外交、物资等方面的援助,以此增强国际社会对中国抗战的支持,拓展中国抗战的国际援助网络。

作为“保盟”的创始人、领导人和具体工作的执行者,宋庆龄极端重视舆论宣传工作,使得“保盟”在国际宣传方面发挥了巨大作用。她发表了大量文章和广播演讲,多次致信海外朋友,专门探讨中国抗日战争的正义性及其在全球反法西斯斗争中的作用和地位。她明确表示:中国的抗日战争,是为民族生存、民族解放而进行的正义斗争。结合当时的国际局势,更是“和平与民主力量与战争和法西斯之间的生死斗争”。从这个角度来看,中国的抗日救亡就不仅仅是为了中华民族的生存,更是为了在全球制止暴行、反对法西斯黑暗势力、保卫民主、争取民众权益的斗争。1944年2月,宋庆龄发表《致美国工人们》一文,明确指出:“中国战斗得越有力量,对日战争就越会缩短,美国人民生命的损失就越会减少,所以抗战与美国工人的利益休戚相关。”因此,中国有权要求世界各地的反法西斯国家和人民的帮助,而这种帮助同样也符合全人类的共同利益。值得注意的是,由于世界反法西斯国家和人民的斗争是相互支援的,所以宋庆龄要求的国际援助绝非“乞讨”。“保盟”自成立起,就明确反对把任何援助当成对中国人民的“恩施”,“或用来作为政治影响的武器”。此外,“保盟”还通过出版报纸、举办演讲、组织抗日文艺活动等形式,号召更多民众参与到抗战中来。正如英国著名历史学家、外交官哈特的评价,宋庆龄和“保盟”通过广泛的宣传网络,“不仅增强了中国人民的抗战士气,还成功地吸引了国际社会的关注和支持,成为中国抗战精神的一个象征”。

“保盟”在全民族抗战时期的物资援助工作中也扮演了至关重要的角色。宋庆龄凭借其国际声望和广泛的人脉关系网,积极发动海外募捐,多次走访欧美国家,与国外的友好团体和政府建立了密切联系。在美国,宋庆龄与“保盟”的募捐活动取得了巨大成功,她在纽约、旧金山等地的华人社群中,成功募集了数百万美元的巨款,这些资金主要用于购买军事物资、食品、药品等。物资通过美国的华侨网络和“红十字会”“国际救援委员会”等组织提供的渠道及时运送到中国,为抗战提供支持。在英国,宋庆龄围绕中国抗战的艰苦形势、中国人民的苦难和中国对世界的和平承诺进行了多场演讲,并与英国社会名流建立了密切联系。如工党领袖艾德礼,就在对中国抗战的深入了解后,推动了工党内部对中国的更多支持;社会活动家、慈善家艾米莉·霍普金斯也在她的影响下组织了多个英国团体参与对中国的援助,包括但不限于募集医疗资金、食品、衣物等。此外,宋庆龄也曾亲赴法国、瑞士等国家进行募捐活动,效果斐然。这一时期,尽管面临物流不畅、敌军封锁、国民政府消极抵制等难题,但宋庆龄仍以“保盟”为平台,联合了许多团体、组织和个人,高效募集、调配各种资源,真正实现了“沟通海外援助与抗战前线”的目标,进一步推动了中国抗战的国际化,为抗日战争与世界反法西斯事业的胜利作出了巨大贡献。

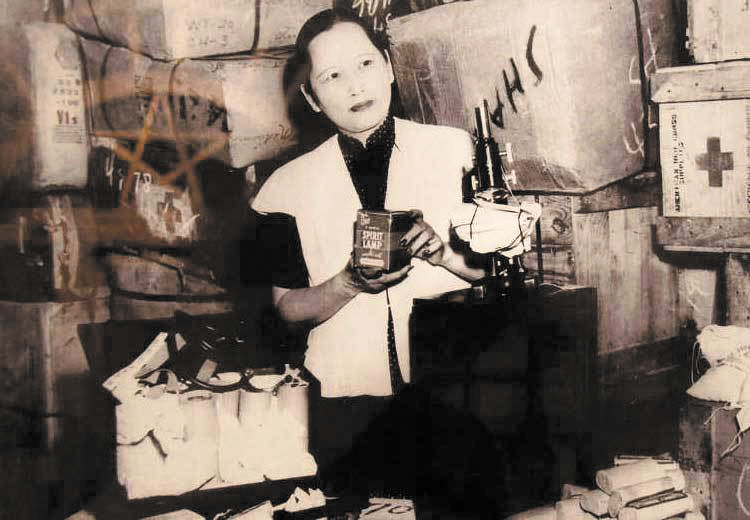

抗战胜利后,保卫中国同盟更名为中国福利基金会,宋庆龄继续担任该会主席。图为1948年,宋庆龄在检查中国福利基金会准备运往解放区的物资

随着日本侵略的步步紧逼,大量中国平民和贫民在战争中流离失所,迫切需要食物、医疗物资和基本生活用品。宋庆龄深刻认识到这一点,她通过“保盟”,展开了一系列人道主义救援行动。在惨烈的南京大屠杀后,“保盟”向南京派遣了包括食品、医疗用品、衣物在内的大量物资,还与南京当地的民间慈善组织合作,建立多个救援中心和临时避难所,为难民提供紧急庇护。这些临时庇护场所由华东、华中等地一路拓展到西南的云南省昆明等城市,宋庆龄亲自督导了这些救助活动,极大缓解了当地难民的生活困境。宋庆龄还与国际红十字会紧密合作,不仅协调了大量医疗物资,还通过“保盟”组织了大批来自欧美地区的医疗志愿者组成国际医疗队,在中国抗战的大后方,甚至是沦陷区为难民实施外科手术、建立临时医院、组织防疫工作,并为中国培养了大批基层医疗人才。此外,宋庆龄还特别关注女童和老人的生活状况,推动成立专门基金会,为受战争摧残的老弱妇孺提供救助。

“保盟”于1945年改名为中国福利基金会,这一转变标志着在抗日战争胜利后的新阶段中,宋庆龄和基金会将继续致力于国家重建、民族解放的革命事业,推动中国走向独立、自由和繁荣的新时代。

宋庆龄与中国共产党的深厚情谊

在中华民族生死存亡的抗战岁月里,宋庆龄以坚定的爱国主义和无私的奉献精神,与中国共产党携手同行,谱写了一曲团结抗战、共赴国难的时代华章。她不仅在国际社会积极为共产党领导的人民抗战事业奔走呼号,更是在物资筹措、舆论宣传、战地救援等方面与中共展开深度合作,展现了其高尚的家国情怀和坚定的革命信仰。

全民族抗战初期,八路军、新四军有力地支援了国民党军的正面战场,狠狠打击了日寇。但由于没有足够的人力、物力和财力进行宣传工作,再加上国民党顽固派对抗日根据地的军事封锁与严格的新闻报道审查制度,外界很少能获得中共领导下的人民抗日武装的真实信息。有鉴于此,宋庆龄和“保盟”意识到,他们应该“为前线与敌后的战士争取物质援助方面负起责任”,还“应承担起向全世界传播我国的真实情况的职责”。1937年9月,八路军取得平型关大捷,打破了日军不可战胜的神话,宋庆龄在10月向美国人民发表的演说中,特意提到此事,并称这是一次“压倒性胜利”。1938年下半年,宋庆龄领导“保盟”创办了机关刊物《保卫中国同盟通讯》(简称《通讯》),积极报道宣传、大力推介八路军和新四军的抗战事业。1940年,《通讯》第一时间对八路军在百团大战中取得的骄人战果进行了报道:“八路军在8月和9月的重大攻势中,攻占了华北近50处重要据点,包括历来被称为‘通向陕西的门户’的娘子关,……这一振奋人心的篇章,是对其他地区向日本作出的遗憾退让的有力补偿。”年底,《通讯》又报道了百团大战的战况,详细列举了八路军在过去三周内取得的战绩,并特意附上“华北游击区域”示意图,以直观展现八路军的主要活动区域。此外,宋庆龄还积极协助英国记者詹姆斯·贝特兰,美国记者史沫特莱、安娜·路易斯·斯特朗,德国共产党人、记者汉斯·希伯等前往延安实地参访考察中共的抗战情况,并通过《通讯》等媒介加以报道。这些举措极大地推动了国际社会对中国共产党抗战贡献的认可,也使国内进步人士深受鼓舞。他们在亲身感受到共产党领导下的抗日战果后,愈发坚信只有共产党才能代表人民利益,才能带领中华民族走向胜利。许多知识分子、青年学生以及基层群众因此更加坚定了追随共产党的信念,纷纷奔赴延安,投身于抗日救亡运动中,为民族独立和国家解放贡献力量。

宋庆龄不仅在国内国际为抗战奔走呼号,更直接为中共领导的抗战力量提供物质援助。八路军和新四军都是在资金、武器、医疗设施等存在严重不足的情况下坚持抗战,宋庆龄领导的“保盟”就多次支援医药品、食品、被服、文化用品等救济物资。“保盟”还成立了上海分会,专门对接新四军的需求。1940年,经过“保盟”与国际和平组织的多次协商,医疗资源严重匮乏的抗日根据地建立起了国际和平医院。“保盟”将募集来的医疗物资与资金源源不断地输送到医院,并逐渐在延安及各根据地构建起国际和平医院系统的医疗网络。在宋庆龄与“保盟”的协助下,来自美国的马海德,加拿大的白求恩、德国的汉斯·米勒和印度的柯棣华等专业医疗人员先后不远万里来到抗日根据地,开展医疗救援工作,白求恩、柯棣华等更是将自己的生命献给了中国这片热土。在1940年到1943年间,根据地“从未得到政府的援助,包括军火、金钱和医疗物资”。在这样极端困苦的环境下,“只有保卫中国同盟在进行”根据地的现代医疗援助工作。抗战时期延安洛杉矶托儿所的建立,甚至是抗日军政大学和鲁迅艺术学院的工作,也都离不开宋庆龄与“保盟”的援助与支持。

1939年,宋庆龄与保卫中国同盟中央委员一起前往香港码头察看支援抗战物资装运情况

在这场艰苦卓绝、关乎民族存亡的斗争中,宋庆龄自身的抗战事业也时常面临各种困难。面对困苦与挑战,中国共产党始终给予她坚定的政治支持、实际的物质援助、广泛的舆论配合及关键的人员协助。这为宋庆龄的抗战事业提供了强有力的保障,并在多个关键节点发挥了决定性作用。得知宋庆龄成立“保盟”的第一时间,共产党就通过八路军驻香港办事处转达支持态度,并安排廖承志担任“保盟”秘书长,在宋庆龄的直接指导下,负责华侨募捐、物资调配及国际联络工作。周恩来夫人邓颖超更是亲赴香港与她会面,承诺全力协助救济物资的运输和战场信息的提供。1941年香港沦陷后,宋庆龄处境危险,中共立即启动紧急营救行动,廖承志、连贯等同志迅速安排地下交通网络,成功将她转移至重庆。1943年,华北地区遭遇严重的粮食危机,宋庆龄通过“保盟”筹集的大批粮食因国民政府严控物资运输而无法送达。她求助中共,中共华中局、山东纵队等立即组织秘密行动,利用敌后交通线将粮食分批运往晋察冀、山东、晋绥等地,解了八路军战士和当地群众的燃眉之急。此外,中共还安排多名医护人员——包括后来成为新中国医学领域领军人物的吴阶平、林巧稚等——加入“保盟”的医疗救援工作,为抗日军民提供了不可替代的医疗支持。宋庆龄在致中共的信中动情地写道:“你们不仅在战场上英勇无畏,在救死扶伤的战线上,同样是最值得信赖的伙伴。”

在长期的革命斗争岁月中,宋庆龄与中国共产党并肩携手,共同为民族独立和人民解放而奋斗。随着时间的推移,她愈来愈深刻地认识到中国共产党是真正代表人民利益的政党,对共产主义信仰日益坚定。在她生命的最后时刻,宋庆龄作出了重要决定——加入中国共产党。党接纳了她,完成了她与共产主义信仰的最终契合,践行了她毕生追求的革命理想。

“一碗饭运动”

全民族抗战时期,还有一件事集中体现了宋庆龄的爱国精神和人道主义情怀,那就是她于1941年在香港提倡、发起并领导的“一碗饭运动”。运动的核心理念非常直接:每个人每天节省下一碗饭的钱,捐出并用于支持中国战区的伤员、百姓和难民。“每一碗饭的钱,虽然微小,但汇集起来便是海洋,积少成多,必定能帮助到我们饱受战火摧残的同胞。”

为推进“一碗饭运动”积极开展,“保盟”特别印制了各种精良的传单和标语,高悬在港九码头、车站及娱乐场所。7月1日晚,“一碗饭运动”开幕典礼如期举行,现场群英荟萃,“保盟”领导、中国工业合作协会代表、救亡团体代表、文化界名人、工商界领袖及港英政府官员等150余人出席。宋庆龄乘车抵达会场时,迎接人群高呼“向孙夫人致敬”,掌声此起彼伏。见此情形,她提前下车,微笑着向夹道欢迎的人群致敬。晚8点整,宋庆龄发表了热情洋溢的开幕词,肯定了“一碗饭运动”的重要意义。她指出,香港的“一碗饭运动”不仅是一场慈善捐款,更承载着深远的价值。捐款将用于帮助难民和伤兵自力更生,巩固经济战线,实现产业救国。这种救济方式,即扶危济困,又赋予人们重建生活的能力,堪称最为妥善的救助事业。她的演讲沁人心脾,全场掌声雷动,经久不息。

抗战时,宋庆龄(右)在台下听演讲

“一碗饭运动”的影响力很快扩散开来。宋庆龄以“保盟”为平台,将运动传播到美国、加拿大、英国等地的华人社群,并通过她的广泛人脉资源,争取到包括路易·艾黎、史沫特莱等一大批国际友人的支持。据统计,在7月1日当晚的运动开幕典礼上,香港各大酒家就即席认捐炒饭超过13500碗;截至1941年底,全球的捐款总额更是突破500万美元,捐助的资金直接帮助了约100万战区民众和贫困儿童,超万名伤员获得了急需的医疗救助。运动的巨大成功离不开宋庆龄强大的组织运筹能力和在工作细节上的高度责任感,但事事亲力亲为、长期奔波不休也让她的身体健康状况持续恶化。尽管如此,宋庆龄从未在公开场合表现出对身体不适的抱怨,她常带病工作,尤其注重并亲自审批每笔捐款的具体使用情况,以确保得来不易的每一分钱和物资都能有效送达中国最需要的地方。“一碗饭运动”使宋庆龄的无私奉献和慈善事业更加具象化,不仅帮助了无数深陷战争铁蹄践踏的苦难同胞,也使她成为全国人民敬仰的爱国楷模。

宋庆龄以赤诚的家国情怀和无畏的革命精神,在全民族抗战时期发挥了不可替代的作用。她创立并推动“保盟”发展,广泛联系国际社会,为中国的抗战事业争取援助;她与中国共产党并肩同行,坚信人民的力量,不遗余力地支持八路军、新四军的根据地建设;她发起“一碗饭运动”,凝聚社会各界力量,以实际行动援助战区同胞,将个人的善举转化为全民动员的浪潮。这一切,不仅彰显了她崇高的民族责任感和远见卓识,也见证了中国人民在艰难岁月中的团结与坚韧。宋庆龄的努力和付出,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献,她的精神也将激励后人,继续为国家和人民而奋斗。(作者简介:刘翔鹏,军事科学院军队政治工作研究院助理研究员。)