位于北京的中国科学家博物馆陈列室中,写有我国著名气象学家叶笃正曾说过的一句话,“想国家之所想,急国家之所急,看准国家的需求,并使用世界上最先进的研究方法”。作为中国现代气象学主要奠基人之一、全球气候变化研究的开拓者,他将毕生所学全部贡献到我国气象事业中,用实实在在的行动践行了科技报国的承诺。

童年岁月

1916年2月21日,叶笃正出生在天津,祖籍安徽安庆。父亲叶崇质曾担任清河道道台。辛亥革命后,叶崇质被任命为河北省警察厅厅长,其在任职期间还在河北保定创办过一所警察学校。1915年,袁世凯复辟称帝,叶崇质不认同此等荒诞行径,随即辞去职务,并发誓永不为官。离开河北保定后,叶崇质来到天津,开始从事实业。之所以选择在天津兴办实业,不仅因为天津是当时中国北方对外的通商口岸,更因为李鸿章曾在天津修建一所“安徽会馆”,祖籍安徽安庆的叶崇质在天津可以获得更多同乡的帮扶。不久,叶崇质就参与创办华新纱厂,还担任安徽同乡周学熙创办的华新银行总经理,家族由此在商业方面逐渐兴旺。

获得芝加哥大学博士学位的叶笃正(来源:李白薇,《问天人——记中国气象学泰斗叶笃正》)

叶崇质子嗣众多,他为家中孩子取名“笃”,出自《中庸》“笃行之”。叶笃正在家中排行第七,父亲为其取“正”字,希望他求是勤勉、正直笃行。叶笃正的兄弟姐妹中,有许多仁人志士,大哥叶笃仁早年主动接触进步思想,积极支持革命;三哥叶笃义是中国共产党党员,杰出的爱国民主人士、著名社会活动家、中国民主同盟中央委员会名誉副主席;四哥叶笃信在战争期间营救过不少进步人士,如新中国成立后的地质部副部长宋尔纯;六哥叶笃廉很早就参加革命,长期在新四军工作,新中国成立后曾在中央党校工作;九弟叶笃成从南开大学毕业后前往北平求学,随即投身革命浪潮,改名为方实,曾长期在新华社工作。

除投身革命的兄弟,叶笃正的其他兄弟姐妹也在各自领域取得很高成就,为建设、发展新中国作出了诸多贡献。如叶笃正的五哥叶笃庄,是著名农业经济学家、翻译家,翻译完成了巨著《达尔文进化论全集》,并摘要完成精华本《达尔文读本》。

父亲叶崇质虽然是实业家,但在儿子们的启蒙教育上却没有理会新式学堂,依然选择中国传统私塾教育,以此为他们打下扎实的传统文化基础,他相信传承几千年的中华文化是有其独特价值的。私塾教育的启蒙,让叶笃正接受了中国优秀传统文化的熏陶,更有了心怀天下的旷达胸襟。

叶笃正性格喜静且沉稳,不仅很少与家中来客讲话,就是父亲带回礼物时,他也不争不抢。有一次,父亲带回一些海南荔枝,家里人从未见过书中记载的“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的荔枝,都争相去抢拿,等到叶笃正走到桌子跟前时,荔枝早被瓜分殆尽,只剩下几枝树枝子。经过此事,家中人都调侃地叫他“蔫儿七”。虽然如此,但叶笃正学习最为用功,经常一个人看书做功课,所以时常被父亲作为榜样教育其他兄弟姐妹。

在争抢东西方面,叶笃正是“蔫儿”,但在是非面前,他的表现却又让家人惊叹不已。父亲叶崇质为孩子们请的私塾张先生因年迈辞职回了老家,家中便又重新聘请一位新的私塾黄先生。这位黄先生不如先前的张先生负责,每当父亲叶崇质不在时,黄先生便偷懒,让孩子们在院中玩耍,看到叶崇质回来了,就象征性地让孩子们读几句诗词,敷衍了事。孩子们不想要这位黄先生教书,却又不敢告诉父亲,怕父亲误以为他们是不想读书才告发黄先生。最后,叶笃正勇敢站出来,将黄先生不负责任的行为告诉父亲,却果真招来父亲一顿责备,还令他面壁思过。叶笃正这时候却一点不“蔫”了。第二天、第三天,叶笃正冒着再次被罚的风险依旧去找父亲,告发黄先生。连续几次,父亲终于重视此事,便留心观察,果真发现黄先生是位不负责任的老师,最终辞去了他。

叶笃正不仅在家庭教育中学到了深厚的中华优秀品德,也善于从人民群众中学习。有一次,叶笃正与九弟在家门口玩耍,迎面上来一位带着孙女的爷爷,向他们讨饭。满脸风霜的爷爷对着叶笃正和九弟边乞讨边磕头,旁边只有六七岁的孙女见状却说:“甭磕头,磕响头他们也不给!”叶笃正对此印象深刻,从中认识到什么叫骨气。

国内求学

1930年,父亲叶崇质因脑溢血去世。同年,14岁的叶笃正考取著名的天津南开中学,此时南开中学校长为我国近代著名爱国主义教育家张伯苓。

南开中学为新式学堂,教育理念、教育方式与叶家家庭私塾完全不同。学校非常重视学生体能,开设有网球场、篮球场、足球场等各类体育运动场所。叶笃正最爱乒乓球运动,经过学习锻炼,他成为南开乒乓球队的主力干将,而这项运动也陪伴了叶笃正一生。学习、工作之余,他都爱打上两下子,既解除疲劳又锻炼身体。初一课程结束后,叶笃正参加初三跳级考试,直接跨过初二读了初三,可见其各方面素养是极其优异的。

在南开,叶笃正通过各类社会调查实践课,走进医院、厂矿、救济院、农村等社会单元,这让他的思想发生了很大转变。原来在家中接受私塾教育时,叶笃正最初的奋斗动力是为家族争光,而对当时的中国国情、社会有了更多了解后,却由此产生更多爱国之情,这使得他不仅对底层人民充满了无限同情,也对侵华日军愤慨万千。

当时的南开中学与日本租界挨在一起。日军经常在南开中学后面的空地练习打靶,枪声常常惊扰到求知的同学们。学生们便对着鬼子大骂,或拿起石头砸过去。尽管如此,换来的不是日军的道歉,反而是恐吓的枪声。当时的侵华日军另有一支部队驻扎在天津海光寺,他们计划在寺中修建炮台。为尽快完成任务,日军便拉中国人来做义务工,炮台建成后却残忍地杀害中国工人抛尸大海。叶笃正目睹日军一系列惨无人道的行为后,内心的恐惧震惊逐渐转化为要为民族图强的责任感、使命感。除了接受爱国主义教育,叶笃正在南开还接受了科学救国这一重要理念。叶笃正此后曾回答别人的疑问,之所以在美国获得博士学位后要回到中国,“就是要给中国做事,把中国的事搞好”。

1935年7月,叶笃正高中毕业,以优异的成绩考取清华大学理学院。叶笃正的哥哥叶笃廉就读清华大学化学系,此时哥哥已悄悄加入中国共产党,为掩人耳目,将名字改为叶方,他经常带弟弟叶笃正参加大学演讲活动并介绍许多立志拯救中华民族的热血青年与之相识。

在哥哥和诸多仁人志士影响下,叶笃正投身时代洪流,积极为中华民族抗日活动作贡献。大一寒假,叶笃正没有回家,他跟随同学一起来到太原,参加薄一波创办的军政训练班。1936年2月返校后,叶笃正经哥哥叶笃廉和同学李昌介绍,加入中华民族解放先锋队,参加抗日斗争。1937年北平沦陷后,叶笃正刚念完大二,10月,叶笃正赶到清华、北大、南开在长沙岳麓山下组建的国立长沙临时校区就读。

1948 年叶笃正和夫人冯慧在美国(来源:郑培明,《叶笃正 :洞彻气象风云》)

面对国家内忧外患,叶笃正曾在抗日部队中度过一段特殊革命岁月。1938年,他跟随部队辗转于山西、陕西、河南一带。有一次,叶笃正与两名战友外出执行任务,路途中饥饿难忍,好不容易遇到一位正在煮粥的老婆婆。三人本想买下,却没想老婆婆死活不卖,最后还是叶笃正告诉老婆婆他们是抗日的,老婆婆这才卖些给他们。这一碗没有几粒米的野菜粥,让叶笃正回忆终身,成为他一生中最香甜的饭菜也是最苦涩的家国记忆,但也更坚定了他报效国家的信念。那段时光虽然风餐露宿、食不果腹,但目睹战乱中民不聊生的国家,叶笃正丝毫不觉得苦,他只有一个信念,赶走日本侵略者,还家国平安。

1938年夏天,叶笃正经过认真思考后,认为科学救国的道路更适合自己,便辗转来到昆明西南联大,重返校园。

大一在校期间,叶笃正认识了学长钱三强,两人都对物理、数学感兴趣,也经常讨论如何科学救国。钱三强认为当时中国的气象学属于一片空白,建议叶笃正选择气象学。叶笃正深思熟虑后,采纳了钱三强的建议,决定从事气象学。这门学科对物理学、数学的知识储备非常高,因此叶笃正依然不放松对物理、数学的学习。在部队的那段时光,叶笃正一直带着《气象学》《物理学》等专业书籍随时学习。来到西南联大后,叶笃正跟随大师赵九章学习气象学。

1940年,恩师赵九章亲自指导叶笃正完成对自由大气的物理和动力过程分析,叶笃正因此顺利完成毕业论文,以优异的成绩结束大学学习。毕业后,叶笃正前往昆明中法中学担任教师,他在心中计划着边工作边寻找机会出国深造。然而,另一个好消息首先传来。抗战时期,迁到贵州遵义、湄潭等地办学的浙江大学请来了气象学大师涂长望,涂教授此时正在招收研究生。

1941年,叶笃正通过努力,如愿成为浙江大学史地研究所副所长涂长望的学生,专攻大气电学。因战时办学条件有限,叶笃正经常在自制的桐油灯下苦读,原本白皙的皮肤被熏黑,被大家笑称为“叶包公”。读研期间,导师涂长望为提高叶笃正的综合研究能力,便将他介绍给王淦昌教授。当时,王淦昌的小女儿王遵明刚出生不久,为补充奶水,王淦昌便自己养了一只羊,每天下课后便去山上放羊。叶笃正为能跟着王淦昌多学习,经常跟他一起去放羊。有一次,两人讨论得太入神,羊跑了都不知道。最后,还是叶笃正学羊叫,才把羊给引出来。

读研期间,叶笃正结识冯慧女士,并结为夫妻。冯慧是著名的“冯氏四兄妹”之一,亦是我国昆虫生物化学的奠基人之一。

赴美深造

1943年,叶笃正研究生毕业。正当他再次考虑出国深造时,浙江大学校长竺可桢将他推荐到重庆中央研究院气象研究所工作。两年后,叶笃正终于有机会赴美深造。虽然离叶笃正一直以来设想的科技救国道路又近了一步,但他不禁感叹并祈祷,希望未来最尖端最前沿的科技能在自己的祖国。

1945年,叶笃正远渡重洋来到美国。两年后,妻子冯慧也来到美国留学。夫妻二人在美国经常彼此鼓励,尽快学成报效祖国!来到美国加州理工学院后,叶笃正遇到了曾一起参加中华民族解放先锋队的清华校友钱伟长。钱伟长认为留学就应该师从本专业领域的世界顶级科学家,这样才能做出更大成就,因此建议叶笃正转学到芝加哥大学,因为那里有当时世界上最顶尖的两个气象学派之一的“芝加哥学派”。叶笃正听从钱伟长建议,来到芝加哥大学,师从世界著名气象学家、海洋学家罗斯贝。

罗斯贝非常器重外表儒雅、学习用功的叶笃正,他时常鼓励叶笃正对于权威一定要敢于质疑,不能盲目迷信。有一次,叶笃正与导师罗斯贝一起讨论问题时,认为某个环节存在问题,便勇敢提出自己的想法。问题提出的当时,罗斯贝认为很有道理,但经过仔细分析后,事实证明叶笃正的想法是错误的。但罗斯贝不仅没有责备叶笃正,还为他讲解错误之处,并非常认可这种科学家的质疑精神。罗斯贝还经常跟叶笃正强调,事实是最重要的。导师这种一切从事实出发的治学理念深刻影响了叶笃正一生,在他此后从事科学研究、指导学生时,坚决不允许论文中出现“似乎、好像”这样的字眼。

在导师罗斯贝的关心指导下,叶笃正在气象学领域取得了举世瞩目的成就。他的博士论文《大气中的能量频散》在美国《气象》期刊发表后,立刻得到世界各国气象学界的关注,更是被誉为动力气象学的三部经典著作之一,至今仍被广泛应用于气象科研中。罗斯贝还力排众议,让叶笃正担任一项有关夏威夷气候的课题负责人。这项研究通过对搜集到的1916至1940年的资料,详尽分析夏威夷降水特征,研究成果后来于1951年在美国《气象学论丛》发表。

但即使取得如此高的成就,获得业内广泛认同与尊重,叶笃正在美国依旧受到歧视。有一次,他帮一位同学在芝加哥预订房间,等到旅馆亮明中国人身份后,服务员断然拒绝为中国人提供客房。此事让叶笃正非常愤怒,他觉得自己当初秉承着科技救国的理想来到美国求学,个人可以承受一切苦楚,却无法容忍任何人对祖国的侮辱。但彼时的中国积贫积弱,国外求学的游子们面对此等境况只能隐忍。为排解心中苦闷,他们经常望着大洋彼岸,在心中虔诚祈祷,希望祖国早日强大。

1949年新中国成立,叶笃正与妻子冯慧在美国得到消息后,高兴地在密歇根湖畔奔跑。几个芝加哥的同学们相聚举杯欢庆新中国成立,叶笃正在聚会上激动地喝醉了,他拍着同学肩膀说,该回去报效祖国了。不久,导师涂长望也给叶笃正来信,盼望叶笃正与其他气象专业的同学早日回国。但当叶笃正告知导师罗斯贝自己准备回到新中国时,罗斯贝却认为中国刚刚结束内战,无法为其提供良好的科研条件,希望叶笃正能够去美国气象局工作。叶笃正拒绝了导师的好意,他解释说,就像儿子永远不会嫌弃自己的母亲,国家再穷,那也是自己的祖国。罗斯贝最终同意叶笃正回国,并表示如果有任何困难,尽管向他开口。

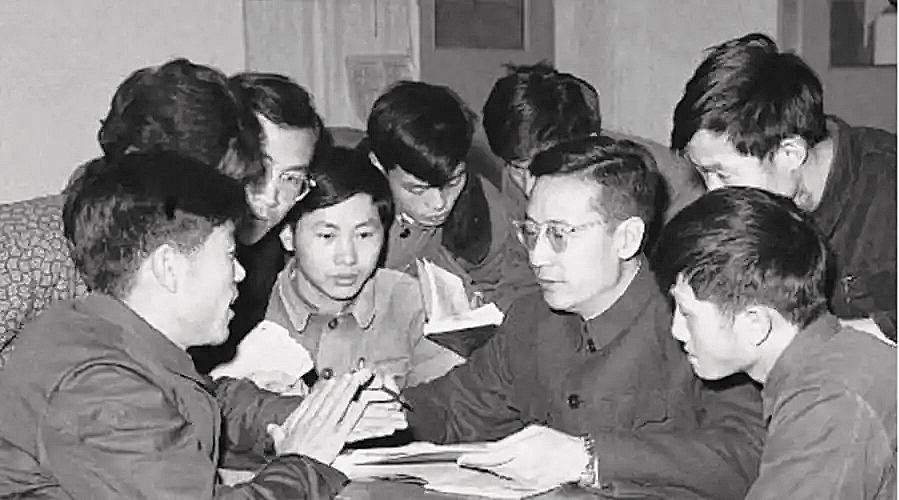

叶笃正和学生讨论习题

1950年,就在叶笃正等一批优秀海外学子准备回国时,美国却设置重重障碍,阻碍他们归国。大家便想着转道香港回国,但当他们前往英国驻美领事馆申请签证时,却屡次被拒。苦闷的叶笃正只好来找导师罗斯贝寻求帮助。罗斯贝虽然是美国籍,但故国却是瑞典,此时的罗斯贝响应瑞典号召,已经在瑞典组建斯德哥尔摩大学气象研究所,因此他需要兼顾美国和瑞典的工作。罗斯贝见叶笃正回国受阻,便给他恢复学生身份,让他先去瑞典学习工作一段时间后再回中国。同年8月,就在叶笃正等待瑞典签证时,开往香港的“威尔逊总统号”客轮在留美中国科学工作者协会的组织下,准备带中国学者们去香港。叶笃正听到消息后,未再等待瑞典签证,匆匆辞别恩师罗斯贝,带上妻子登上了“威尔逊总统号”客轮,踏上归国旅途。

在回国途中,叶笃正经常与同船回国的邓稼先聊起西南联大的往事,聊到共同的祖籍安徽省安庆与怀宁,心中对故国乡土充满无限怀念与期盼。1950年9月船行驶到日本,大家正因快到祖国情绪激昂时,一批美国士兵却上船对归国学者们一一查询,还带走了赵忠尧等三名学者。发生这起事件后,所有人都变得更加警惕,只希望时间能够过得快一点,尽快抵达中国。经过一番波折,船终于到了香港,因绝大多数留美学者都没有签证,大家便改乘小船前往深圳罗湖。为热烈欢迎从大洋彼岸持续斗争争取回国的学者们,当天的罗湖口岸锣鼓喧天。一踏上罗湖码头,所有人都欢呼雀跃,叶笃正与妻子冯慧紧紧相拥,共同高呼:“祖国,我们回来了!”

报效国家

叶笃正一回国,就去拜见赵九章、涂长望、竺可桢等恩师前辈。他们见叶笃正经过几年留学锻炼,变得更加沉稳,在专业领域也颇有建树,特别高兴,同时嘱咐叶笃正要有大视野、大思维,尽快为国家作贡献。不久,叶笃正被任命为中国科学院地球物理研究所北京工作站站长。他立志要把新中国的天气气候研究室建立起来,告别天有不测风云的时代。

在美国从事气象学研究时,不仅有地面图、高空图,还有计算机辅助进行庞大复杂的计算。但新中国条件有限,不仅没有计算机,甚至连高空图也没有,叶笃正决定带领大家一起完成高空图。条件虽然简陋,叶笃正却充满信心,斗志昂扬,经常干到深更半夜才回家。此时妻儿早已睡下,但锅里总会留有两个热乎乎的鸡蛋给他。有一次,叶笃正思考过甚,大半夜忽然坐起,打开电灯,坐在书桌前写写画画,妻子冯慧被吓了一跳,但看到叶笃正坐在书桌前,也不理她,知道他是有了重要灵感,便不再打扰他思考问题。平时出门,叶笃正总是带着小本子,一有灵感、思路或新的观点,便立刻记下来,这个习惯他终生保持着。

书法/李纯博

就是在一穷二白的新中国,叶笃正通过艰苦努力,带领团队取得了巨大成就,让世界看到新中国在气象领域并未落后于人。1957年,他和我国著名天气学家、动力气象学家陶诗言共同发表英文论文《东亚大气环流》,这份论文主要研究东亚大气环流的季节变化,描述了影响东亚天气的主要天气系统。该成果不仅让叶笃正在美、英等国的朋友了解到中国气象学界在研究什么,也让他们知道中国的大气科研将会紧跟世界步伐。

1963年,叶笃正与气象学家陈雄山共同发表文章,解释了阻塞高压的形成。此后,他与陶诗言、杨鉴初、朱抱真等人共同推出研究成果《北半球冬季阻塞形势的研究》。该成果不仅于1978年获得中国科学院重大科研成果奖,也得到了世界其他国家同行的认可。《世界气象组织通报》在2003年评论称,叶笃正是对阻塞高压、强度和地理分布做出满意解释的最杰出的气象学家之一。

此外,叶笃正在青藏高原气象学方面也取得了举世瞩目的成就,他用大半生创立了青藏高原气象学学科。为研究青藏高原气象,叶笃正经常需要在极其恶劣的环境下进行高原观测。在高原做实验时,他经常因缺氧而脑袋嗡嗡作响;遇到风霜雨雪时,大家都劝他躲进帐篷避寒,他却说风雨雷电是高原气候的重要研究对象,应该克服一切困难掌握一手资料。叶笃正通过艰辛研究总结出青藏高原对气候的三大作用,分别是机械动力作用、热力影响、气象学上的冷源和热源学说,他的发现使人们清楚认识了青藏高原对大气运动的影响。1979年,叶笃正与同行共同出版专著《青藏高原气象学》,该成果是国际公认最权威的对青藏高原气象学研究的系统总结。美国气象学会在《美国气象学会通报》上高度评价叶笃正对青藏高原气象的研究,认为这是国际上第一个认识并从数学上表述青藏高原热源效应的研究。

1981年5月叶笃正出席中科院第四次学部委员大会(来源:龚剑明、薛淮,《秉承笃正精神,开创气象先河——纪念叶笃正先生百年诞辰》)

叶笃正不仅仅将眼光局限于大气环流、高原、海洋,在他87岁时,还决定前往塔克拉玛干大沙漠考察。同事们都很担心其健康状况,甚至请来夫人冯慧劝叶笃正不要去,但没想到的是冯慧却支持丈夫的决定。2003年,叶笃正代表中国人第一次获得国际气象界的诺贝尔奖——国际气象组织奖,这表明全世界气象学家对叶笃正的研究工作与成果是非常肯定、尊重的。

作为世界著名气象学家、2005年度国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士、“感动中国”2006年度人物,晚年的叶笃正和妻子冯慧却依然保持着简朴单纯的科学家生活,平时除了读书与科研,别无其他。

叶笃正用一生践行着科学家精神、用一生完成了科学救国的理想。叶笃正夫妇曾给在国外深造的儿女们写过一副对联,“举头望明月,低头思故乡”,以此教育孩子们即使身在国外,也要心向祖国。2010年,国际小行星中心将国际永久编号第27895号小行星永久命名为“叶笃正星”,以此纪念这位功勋卓著的科学家。