钟毓一处,在世界中之大都市诚难觅如此佳境也……

——孙中山

在1925年2月17日北京协和医院关于孙中山的病情报告中,克礼医生详述孙中山罹患肝癌,已无生存希望,此时距他应邀北上共商国是不过几个月。次日,孙中山在北京逝世。

南京差点改名中山

孙中山去世后,举国哀痛,各大媒体纷纷报道相关纪念活动。1929年3月14日,《顺天时报》发表了题为《为孙中山留永久纪念 议改南京城为中山城》的文章,文章中提出两条建议:一是南京城改名中山城;二是北京的中央公园改名中山公园。文章发表后,南京改名的说法在社会上得到相当多的支持者,用现在的话说算是上了热搜。这时候,孙中山的旧识,中国近代著名民主革命家、思想家、学者,同盟会元老章太炎提出明确的反对意见,认为孙中山先生不重虚名,且孙中山先生本名孙文,号逸仙,中山是其避居日本才用的名字,南京大可不必改名。因章太炎的强烈反对,改名之事不了了之,后来国民政府定都南京后,新任市长刘纪文再次提出改名中山,但此建议未被采纳。

南京城虽未改名,但南京城里的中山先生的印迹却比比皆是:中山路、中山南路、中山北路、中山码头、中山门、逸仙桥、逸仙小学……

纵观孙中山的一生,他三次到过南京,这座古老的城市见证过他人生的高光时刻,也给他留下了太多的遗憾和不舍……

临时政府定都南京和孙中山的三次南京之行

1911年10月10日武昌首义如一声惊雷,这是孙中山等革命者自1895年发动多次推翻清廷武装起义的首次胜利,一时间全国振奋,四方志士,云集响应。11月8日,湖北军政府都督黎元洪通电各省军政府,要求派代表到武汉组建临时政府,但江苏和浙江两省希望“政府设鄂,议会设沪”,通过沪军都督陈其美电请各省代表赴上海,双方各执一词,难分胜负。至12月3日,已有11省代表23人抵达武汉,然汉阳在11月27日被清军占领,武昌危急,就在此时,传来了江浙联军于12月2日攻克东南重镇南京的好消息。与会代表当即决定:临时政府设在南京,各省派代表赴南京选举临时大总统。

但南京并非孙中山的首选,1902年章太炎到日本横滨拜访孙中山,孙就定都问题与之深谈:定鼎者,南方诚莫武昌若。尚宾海之建都者,必逷远武昌。夫武昌扬灵于大江……铁道既布,而行理及于长城,其斥候至穷朔者,金陵之绌,武昌之赢也。不过凡事也得讲点机缘,有时候,心中所选比不上天时地利人和,南京就这样再次登上历史舞台。

1911年12月29日,宣布起义的17个省共计45名代表齐聚南京,由浙江省代表汤尔和为主席,举行临时大总统选举典礼,孙中山、黎元洪、黄兴为候选人,选举时每省一票,孙中山以16票当选。各省代表会即致电孙中山:“今日十七省代表在南京举行临时大总统选举典礼,先生当选,乞即日移驾来宁,组织临时政府。并由本会议长汤尔和、副议长王宠惠至沪欢迎,特此奉告。”孙中山电复克日赴宁就职。

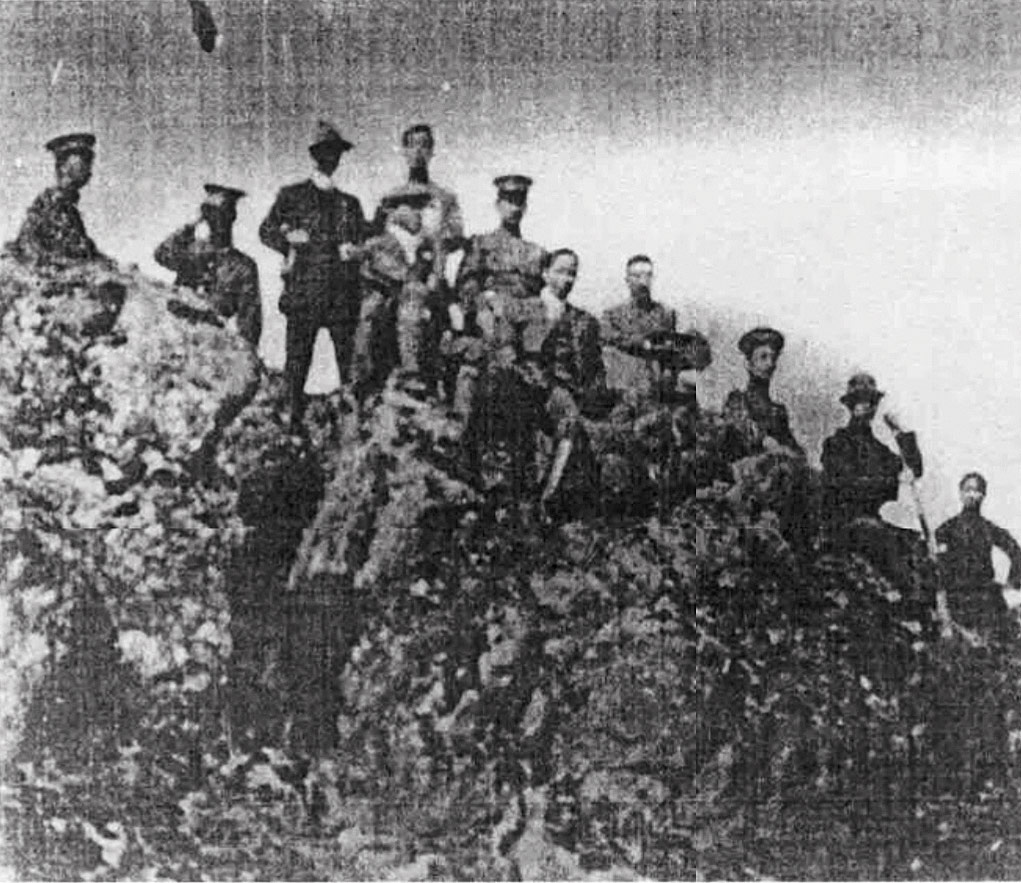

1911年12月29日,17省代表在南京举行大总统选举后合影

1912年1月1日下午5时,孙中山乘坐沪宁线专车抵达南京下关火车站(南京西站),各省代表及南京居民夹道欢迎,下午6时15分,孙中山专车抵达总督衙门车站,改乘蓝色绣花丝绸马车由黄兴、徐绍桢迎进临时大总统府。当天晚上10点,临时大总统就职仪式隆重举行,在21响礼炮后,孙中山宣誓就任中华民国临时大总统并发表临时大总统就职宣言。

1911年12月29日,17省代表在南京举行大总统选举后合影

2月12日,溥仪宣布退位,276年的清朝统治和2000多年的封建专制制度被推翻,建立了共和国。孙中山制定和公布一系列改革和进步的法令,但彼时中国内忧外患,受到帝国主义和国内封建主义的强大压力与革命党本身的涣散无力,孙中山被迫在清帝退位后,于1912年2月13日辞去临时大总统职务,让位于袁世凯。

1912年2月13日,孙中山辞去临时大总统一职后,在总统府前留影

2月14日,南京临时参议院接受孙中山的辞职,并开会商议临时政府地点,当时参会代表中多数人主张定都北京,偶有几位主张定都南京,争辩良久不得解决,最后采用记名投票的方法表决:北京20票、南京5票、武昌2票,天津1票。这事儿本已商定,但孙中山和黄兴对临时参议院否决定都南京的决议非常不高兴,要求次日中午12点前必须复议改正,由总统府秘书吴玉章等出面协调疏通。2月15日,临时参议院复议,仍使用记名投票:南京19票、北京6票、武昌2票,最终选定南京作为临时政府所在地。南京临时参议院通告孙中山辞职电文中明确:“新总统未莅宁受任以前,孙大总统暂不解职。”然袁世凯实力在北方,拒绝南下就职,暗中指使亲信部队在北京、天津、保定制造兵变;帝国主义也乘机调兵入京支持袁世凯。南京临时政府再次退让。3月10日,袁世凯在北京宣誓就任临时大总统。如果说上次选中南京作为临时政府所在地有些天时地利的偶然,那这一次,则是孙中山坚定地选择南京。

3月25日,唐绍仪到南京接收临时政府,组织新内阁。4月1日孙中山宣布解职,并于两天后的4月3日离开南京前往上海。这是孙中山第一次南京之行,在宁生活和工作了九十四天。

多数资料以为孙中山此后再也没来过南京,其实不然。

1912年4月7日《申报》二版专电报道:孙中山电报明晨(4月7日)来宁与黄镇守使面商要公,只是此次孙中山来宁并未做长时间停留,与黄兴商量完要务后就离开南京去武汉视察了。

同年10月23日《申报》再次报道孙中山来宁的消息:孙中山前晚(20日)三时(实际上是21日凌晨3点)抵下关程都督赴车站欢迎,翌晨要塞司令长洪承点陪看幕府山炮台并举行阅操式。南京各界为其准备了热烈的欢迎仪式,但此次南京之行仍然匆匆,两天后孙中山离开南京,有生之年再没有来过。

中山陵选址和设计建造

上文说到,1912年4月1日,孙中山宣布解职,就在十几天前,他与胡汉民等去紫金山打猎,看到紫金山气象雄伟,遂提出:“待我他日辞世后,愿向国民乞此一抔土,以安置躯壳尔。” 1925年3月11日,孙中山弥留之际与亲属谈话时表示“吾死之后,可葬于南京紫金山麓,因南京为临时政府成立之地,所以不可忘辛亥革命也。”1925年4月11日,葬事筹委会代表与孙中山夫人宋庆龄、孙科一起赴南京紫金山实地考察后,选中紫金山中茅山之南为孙中山的墓址。同年4月23日,葬事筹委会召开会议,正式确定该址。

孙中山与友人在南京紫金山打猎

选址后,中山陵的设计建造提上日程,1925年5月13日,孙中山葬事筹委会通过并公布《孙中山先生陵墓建筑悬奖征求图案条例》,《条例》要求“祭堂图案须采用中国古式而含有特殊与纪念性质者,或根据中国建筑精神特创新格”。征稿启事一经发布,引来海内外美术家、建筑师争相投稿,这是我国历史上首次向世界悬奖征集建筑设计方案,筹委会收到40多套应征作品,经过评委选定,三位本土设计师获得前三甲,另有七份设计获得名誉奖。有意思的是,1927年5月,这三位本土设计师在广州中山纪念堂和纪念碑的应征设计中再次斩获一二三名,名次未变,他们是吕彦直、范文照、杨锡宗。让我们一起来看看100年前的设计吧。

中山市翠亨村人、孙中山先生的同乡——杨锡宗获得第三名,他是岭南乃至我国最早接受正规西方建筑学教育并回国服务的建筑师之一,其代表性建筑设计包括广州中央公园(现广州人民公园)、黄花岗七十二烈士墓园、国立中山大学石牌坊(今华南理工大学)、十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园等。杨锡宗设计的中山陵融合了中国古代建筑的元素,如斗拱、飞檐等,整体风格古朴典雅,但也因为设计颇具古风,未能体现孙中山先生融合中西之精神。

第二名的获得者是中国近代著名建筑师,毕业于美国宾夕法尼亚大学的范文照,日后他的设计遍布上海留存至今,如南京大戏院(今上海音乐厅)、北京大戏院(丽都大戏院)、美琪大戏院、沪光大戏院、八仙桥青年会大楼(今上海锦江青年会宾馆)、协发公寓、集雅公寓、交通大学执信西斋等。作为第一位在上海建造欧式建筑的华人,范文照对上海近代建筑中现代主义设计思想的产生起了重要的作用。范文照的中山陵设计方案采用了中国传统重檐攒尖顶,整体布局对称,强调建筑的庄重感,同时融入了西方建筑元素,展现出简洁实用的现代建筑理念。但评委们也直言不讳此案最大缺点“为室内四壁矗立,光线不足,上虽有塔窗可以透光,但地位太高且狭,不能达到下层。”

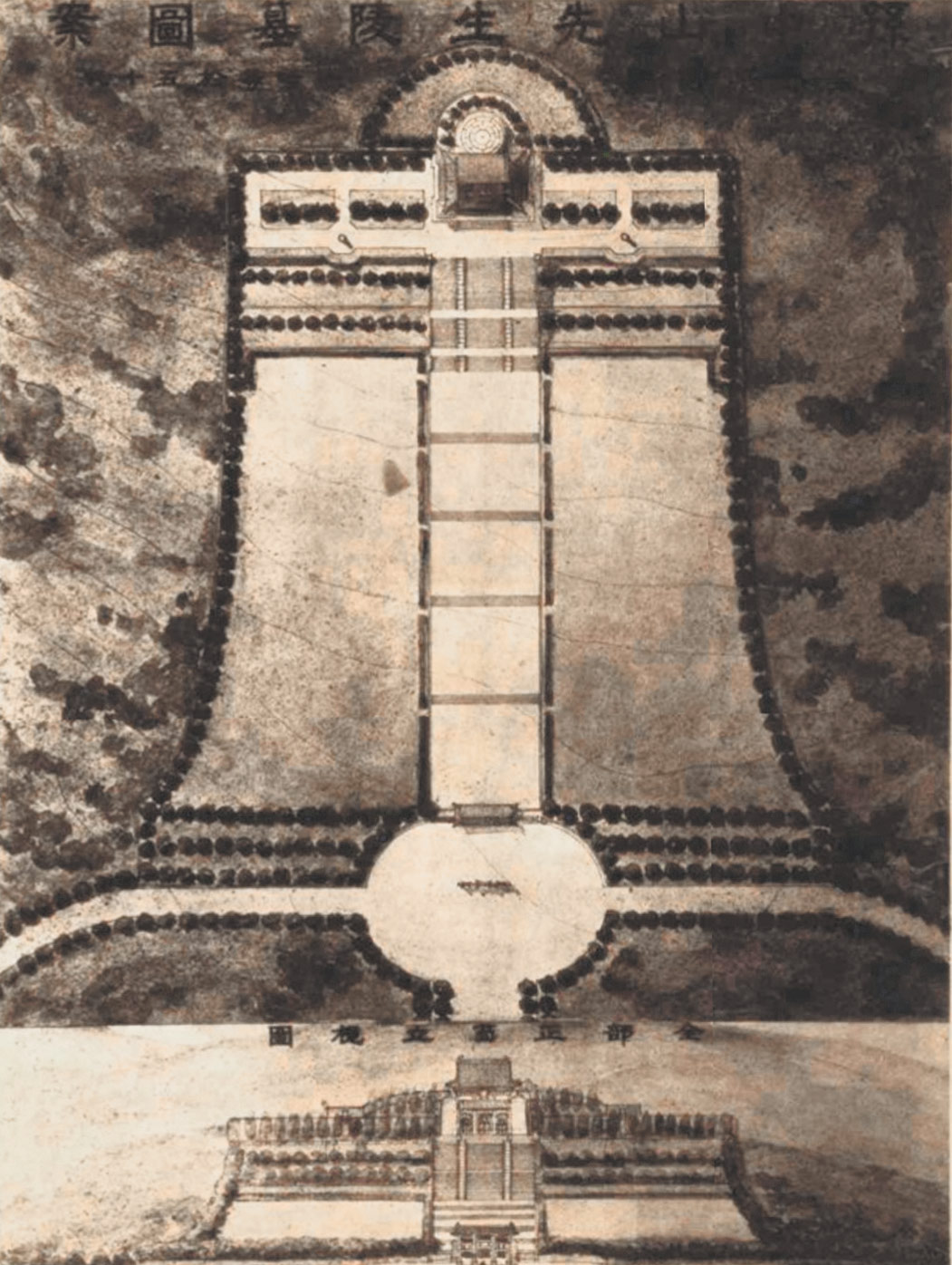

拔得头筹的是时年31岁,由清华学堂留美预备部公费赴美,毕业于康奈尔大学的吕彦直,他与获得第三名的杨锡宗同为康奈尔大学建筑系的同学。吕彦直设计的中山陵独具特色,除一位评委将吕的设计列为第二名外,其余评委一致推举头奖。在1925年出版的《孙中山先生陵墓图案》一书中,评委之一的凌鸿勋如此评价:“此案全体结构简朴浑厚,最适合于陵墓之性质及地势之情形。且全部平面作钟形,尤有木铎警示之想。”100年后的今天,树木繁茂的中山陵的钟形设计已掩映在自然之中,与孙中山先生热爱的南京紫金山融为一体,但细看当初的设计图和建成图,钟形的设计还是相当明显的。

吕彦直设计的中山陵平面图及正面立视图

1926年1月15日,中山陵正式破土动工,吕彦直受孙中山先生葬事筹备委员会之聘,担任陵墓建筑师,监理陵墓工程,为确保工程质量,在选料、监工上一丝不苟,由于不断奔波于沪宁之间,并长期住宿山上,吕彦直终因积劳成疾,于1929年3月18日患肠痈在上海不治逝世,年仅35岁。此时,距离南京中山陵第一、二部工程竣工仅不足一个月,南京中山陵第三部工程尚未开工,广州中山纪念堂工程进展近半。同年6月11日,经国民政府第三十一次国务会议议决照准颁发褒扬令:“总理葬事筹备处建筑师吕彦直,学识优长,勇于任事,此次筹建总理陵墓,计划图样,昕夕勤劳,适届工程甫竣之时,遽尔病逝。眷念劳贳,惋惜殊深,应予褒扬,并给营葬费二千元,以示优遇。此令。”因此,吕彦直成为现代中国唯一获得过政府通令褒奖抚恤的建筑师。

梧桐树与植树节的由来

南京人爱梧桐树,外地人也爱南京的梧桐树。

很多人传说南京遍地皆梧桐是因为宋美龄的偏爱,其实大谬。

160年前,传教士郎怀仁在南京石鼓路种下了这座城市的第一株梧桐树,这株二球悬铃木至今尚存并拥有南京市古树名木001的编号。郎怀仁和当时的南京人恐怕都没想到,百年后南京变成一座因梧桐而闻名海内外的城市。

民国初年,南京城里的路多为土路和石子路,路面不宽,自1927年起,南京城陆续开通了中山路、中山南路等48条干道,33条次要道路,并灌注了第一条柏油马路——湖南路。路修好以后,种植行道树的工作被提上日程,1928年3月12日,为纪念孙中山逝世三周年,南京各界举办了大规模的植树活动,国民政府也将植树节由清明改为3月12日。1979年,第五届全国人大常委会第六次会议决定将每年的3月12日定为植树节,这才有了现在“一树连心,两岸同春”的佳话。

1929年5月,为了准备奉安大典,曾在法国留学的东南大学教授常宗惠奉命从上海购得数千株悬铃木,也就是我们今天俗称的法国梧桐树,但实际上南京的梧桐树多数是二球悬铃木,产自英国。这批高3.4米的梧桐树大多被种在迎榇大道(中山路和中山门外的陵园路)上,还有一部分种在今天的江苏路和长江路等地。这批行道树的栽种颇为讲究,株距6.6米,每个树洞长宽各1米,深1.3米,树杈修剪成三叉,象征着孙中山先生提出的“三民主义”。其实江浙一带多有种植梧桐,但都不如南京的梧桐壮观,大抵就是这特殊的修剪方式赋予了南京梧桐独特的魅力。

奉安大典与34路公交车

梧桐树掩映下的南京城像一个老旧的知识分子,如朱自清说的那样“逛南京像逛古董铺子,到处都有些时代侵蚀的遗痕。你可以摩挲,可以凭吊,可以悠然遐想”。列位看官下次去南京,可以起个大早去拜谒中山陵,不仅人少还不用预约,待人潮涌向中山陵时,你大可以不慌不忙地在中山陵搭乘34路公交汽车,找个靠窗的座位,细细欣赏南京城的古朴,你将很容易分辨南京梧桐的年份(树形不同),也将路过中山门、明故宫、逸仙桥、大行宫、新街口广场、中山路、鼓楼广场、山西路、中山北路,直达终点站中山码头,这是一条南京为游客设立的特别路线——博爱线,沿线遍及民国建筑和南京的主要景点,更特别的是这条线路几乎与奉安大典的路线完全一致。

待中山码头下车后,你可以再花两元钱体验一下长江轮渡:江面笼罩着金光,微风拂面,和着来往货船的“呜呜——”声,不到20分钟就来到了百年老站——浦口火车站(南京北站)。浦口火车站建于1908年,曾是连接平津冀鲁豫皖等11省的重要交通枢纽,1918年,20岁的朱自清因北上念书在这里与父亲话别,浦口站也随着他笔下那着深青色棉袍吃力地爬上月台去买橘子的“背影”,成为中国文学史上永恒的经典。现在浦口火车站已改建成文化街区,新增很多时尚元素,但浦口站站台广场的“中山停灵台”以及与中山陵如出一辙的三叉梧桐树莫不让人感慨时光流转。

时间倒回1929年5月,此时距孙中山逝世已过去整整四年……受战乱影响,中山陵建设缓慢,原计划1927年3月12日举办的奉安大典只能延期。1927年国民政府定都南京后,工程速度逐渐加快,并开始在紫金山大规模地植树造林。在修建中山陵的同时,南京市也在积极准备迎榇奉安的各项工作,其中最重要的一项是修筑迎榇大道,也就是上文提到的从中山码头到中山陵的这段全长15公里的马路,原计划1929年3月完工,并于3月12日举办奉安大典,然而那年南京雨雪甚多,严重影响工程进度,最后奉安大典不得不再次延期。

1929年5月26日凌晨,因中山陵的修建而暂厝北京香山碧云寺的孙中山灵榇起灵,鸣放101响礼炮之后,从碧云寺出发,经玉泉山、万寿山、西直门、西单等地至正阳门东车站,灵榇行至西直门时,东北边防长官张学良派三架飞机低空盘旋敬礼。26日下午5点,孙中山的灵车从北京正阳门东车站启行,由北宁铁路线转津浦铁路线,27日上午8点45分,到达济南,28日凌晨3时35分到达蚌埠,后由专列开道,灵车抵达南京浦口火车站。当日11时30分,灵榇被移至威胜号军舰渡江至中山码头(原称下关码头),后由专用汽车迎至公祭处,举行三天公祭。当时因长江天堑的阻隔,浦口与下关两站不能贯通,虽想过建桥,却终因南京地区江宽水深,工程复杂,耗资巨大而作罢,直到1933年10月22日,两站才得以实现火车轮渡通航。在南京长江大桥建成前,南北火车采用此折中办法贯通,行文至此,不禁感叹南京长江大桥的雄伟壮观。

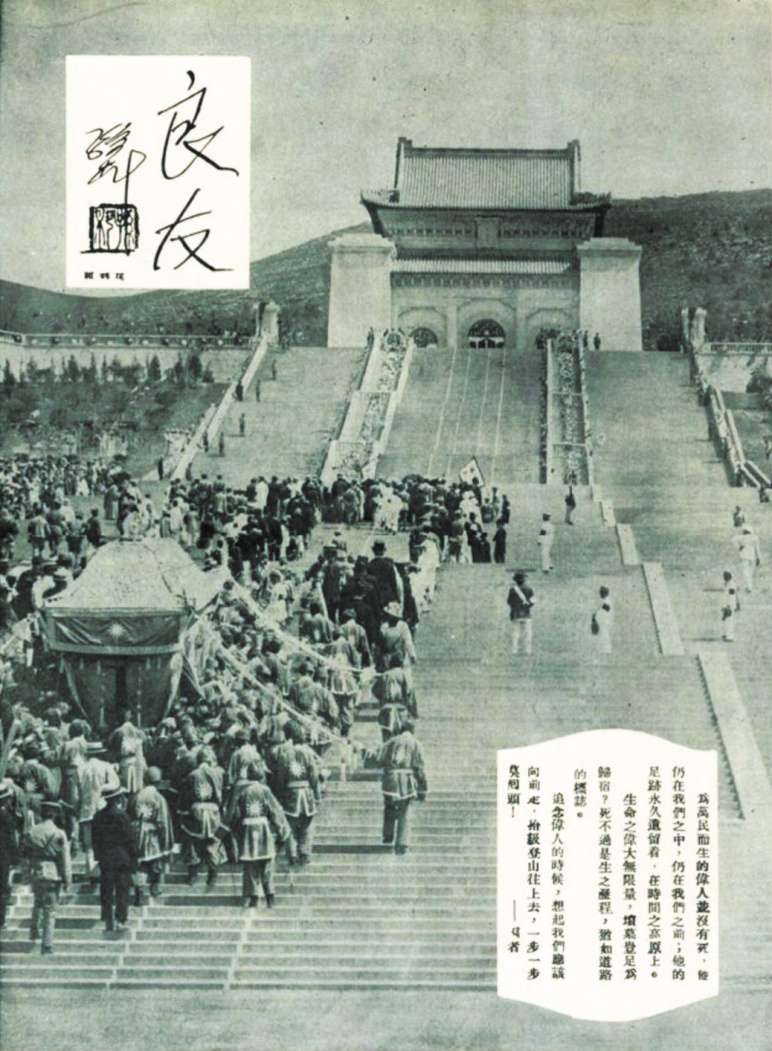

奉安大典图片

6月1日,孙中山先生奉安大典在南京紫金山举行。当天4时15分,狮子山炮台鸣礼炮101响后,灵榇被移出大门,由杠夫抬上汽车,4时25分,灵车启动。特勤总管黄仁霖在其回忆录中写道:“从中央党部到中山陵脚下,共有7英里,送葬行列,必须步行这一段距离。”奉安总干事孔祥熙骑着白马带领包括黄仁霖在内的三名青年军官,引导队伍前行,沿途瞻仰的南京民众不下三十万人,皆肃立脱帽致敬。上午9时20分,灵车抵达中山陵,停车换杠,9时45分,64名杠夫抬着灵榇步石级而上,孙中山夫人宋庆龄率领亲属在布幔内随护灵榇。10时15分,正式举行奉安典礼。12时整,由宋庆龄、孙科等中山先生的亲属将墓门关闭,奉安典礼正式结束。我想找一张较为清晰的奉安大典的照片,然时间久远,所存图片大多模糊不清,费时良久,终于发现1929年7月出版的第三十七期《良友》杂志的卷首语所用照片颇为清晰,在此与读者分享。

孙中山铜像与新街口广场的三次牵手

除了中山陵,南京城里最有代表性的孙中山先生的印迹当属新街口广场的孙中山像,这里近百年来一直是南京最繁华的地段。

20世纪40年代南京新街口孙中山像

据1929年5月31日出版的第三十六期《首都市政公报》记载,“于中山路与子午线路在新街口交叉地点,设一广场”,这是我能找到的关于新街口广场最早的文字记录。1931年1月20日,新街口广场竣工,因是南京市内第一座广场,所以也称第一广场。上图是20世纪40年代新街口广场的模样,平面呈正方形,边长100米,中间是直径16米的草坪,向外依次是弹石停车场、草坪、沥青车行道、混凝土人行道。从建成那日起,这里就是南京最热闹繁华的所在,饭馆、酒店、报馆、戏院林立。20世纪40年代,众多银行齐聚此处,成为当时中国的“华尔街”。这张20世纪40年代的新街口广场图片,可以很明显地看到广场中心矗立着孙中山先生像,说起这雕像,可颇有故事……

1925年3月,孙中山去世后,他在日本的挚友梅屋庄吉悲痛不已,来南京参加完奉安大典后立誓为其铸造铜像,原计划铸造7尊分设在中国的七个城市,后因生意失败经济拮据,梅屋庄吉不得不四处张罗,甚至瞒着妻子借了女儿千势子的积蓄才勉强铸造4尊,以孙中山向民众发表演讲的姿势为造型,目前分别放在南京中山陵、广州中山大学、广州黄埔陆军学校、澳门国父纪念馆。

1942年,孙中山诞辰七十六周年前夕,汪精卫为了笼络民心,将送给南京的这尊铜像移到新街口广场。1966年,受周恩来总理的指示,这尊铜像从新街口拆除,运到中山陵收藏保存。1985年3月12日,孙中山先生逝世六十周年,中山陵藏经楼被辟为孙中山纪念馆,这尊铜像被安置于楼前的石阶上,延续至今。

1996年11月12日,为纪念孙中山先生诞辰130周年,南京市人民政府重新制作了一尊孙中山先生铜像安放在新街口广场中央,也就是我们今天看到的这座。有意思的是1966年以前孙中山的铜像是坐南朝北,象征孙先生心系北伐,寓意“革命尚未成功,同志仍须努力”。1996年重塑时,改成了坐北朝南,除了光线更好之外,也体现了建筑的摆设规律。

2001年,南京城修地铁,新街口广场暂时拆除,铜像被移至南京浦口,直至2010年5月再度回归。如今,新街口广场东北角是全年销售额245亿的全球“店王”——南京德基广场,广场的西北角是曾经的中国第一高楼——金陵饭店,众多百货公司在东南角、西南角一字排开,与其像很多公众号、自媒体所说南京将最贵的一百平方米留给了孙中山先生,不如说是孙中山先生见证了南京的历史和发展。