今年是孙中山先生逝世100周年,当年他逝世时,古都哀悼,全城临吊,肃穆悲壮,100年来留下了永恒的纪念。在逝世的前后时刻,是他生命最后的七十二天,而这非常的日日夜夜都是在北京度过的,北京给他留下了深刻印象,他在北京的足迹也给北京留下了宝贵印记和历史篇章。

三次进京留印痕

孙中山的革命生涯与他三次进京有关,从《孙中山年谱》等史籍记载,他第一次进京是清光绪二十年(1894年)。据学者曹子西主编的《北京史志文化备要》称,中华民国创始人、近代民主革命先行者孙中山在这一年从广东香山与友人陆皓东以“北游京津”来到北京。当然,他不是来京旅游,也不是来京沐浴皇恩浩荡,而是上书清廷重臣李鸿章,提出“人尽其才,地尽其利,物尽其用,货畅其流”的主张。当然,以慈禧太后为首的保守派,头脑阴沉僵化,以“祖宗之法不能变”而不接受。从北京回去后中山先生萌发了推翻帝制的革命主张和伸张民族、民权、民生的思想。后代学者认为,孙中山第一次进京,奠定了他的民主革命思想,北京是他成为民主革命领袖的始端。

第二次进京是1912年8月24日,是应袁世凯之邀而来,那时他刚刚辞去中华民国大总统职务,来京商议内政纲领和治国方略,下榻在东单石大人胡同的行馆。石大人胡同今称外交部街。大清的“总理各国事务衙门”,最初设在东城东堂子胡同。1901年称外务部,1912年改称外交部,外交部迁到石大人胡同,并改胡同名为外交部街。行馆是当年外交部的招待会所,后来行馆是外交部总长、次长的宿舍,孙先生入驻时,这里算是京城最早或最好的住宿地了。目前,行馆的大门及一些零星建筑尚有遗迹可寻。此次来京,中山先生为实施宪政大计,声明辞去正式大总统候选人。8月25日,中国国民党在湖广会馆成立,并举孙中山为理事长。但孙中山未出席成立大会。

第三次来京是1924年,是年,他应北洋政府之邀,带病北上。1924年11月13日乘“永丰舰”自广州出发,经香港、上海等地,为了安全避开军阀混战的江浙诸省,改乘日本的“上海丸”取道日本,从神户改乘“北岭丸”到天津。因旅途劳累和工作繁忙,孙先生过度疲惫,不得不在天津滞留。12月31日他带病从天津抵京,入驻北京饭店五楼506号。报刊上《孙中山先生最后的七十二天》等文章,对孙先生第三次进京都有详细的报道,今天读来依然很动人的。

第三次来京,受到北京各界十万人热烈欢迎。当时的《申报》报道:“欢迎人大呼万岁,人声震耳,万头攒动。”三次进京留下了孙中山的印记,会馆、行馆、北京饭店等都是历史见证。

泪洒铁狮子胡同

孙中山第三次来京先住在东长安街的北京饭店,而不去东交民巷的六国饭店。住在北京饭店的当天延请协和医院医生会诊,当时会诊的中外大夫有七人之多。经医生诊断,他的“全肝已坚硬如木,病状是肝癌不治之症”,而且“已到末期”。2月18日,由宋庆龄等护送陪同至铁狮子胡同11号行馆。孙先生在行馆内度过了人生的最后岁月。铁狮子(今称张自忠路)行馆是著名外交家、民国外交总长顾维钧的私宅。据《燕都说故》记载,“该宅为二进院落,四周绕以回廊,西北部为花园。园内山石翠树极幽美,房屋为硬山合瓦清水脊顶。”顾维钧的宅子是前清达公府。在住进顾宅后孙先生在此口授国事与家事遗嘱,口述由汪兆铭笔录。在逝世前一天,召见汪兆铭、戴季陶、何香凝等人,并补签了签名。“遗嘱系于昨(11日)日签字,由孙夫人手托其臂而后执笔”。遗嘱的国事部分中“余致力国民革命,凡四十年,其目的在求中国之自由平等……”是民国时人人会背诵的语录。孙先生签字之后,以极安静的态度对在场的友人亲属说:“我这次放弃两广来北京,是谋求和平统一。我所主张统一的方法,是召开国民会议,实行三民主义和五权宪法,建设一个新国家。”自此以后,他呼吸益形艰难,精神倦怠,不能连续说出完整语言,微弱地反复呼出“和平”“奋斗”“救中国”。

铁狮子胡同行馆是一组中国民族传统式建筑,孙先生来京寿终于此,就更有了重要纪念意义。当年4月2日将遗体移至香山碧云寺后,治丧委员会决定在行馆孙中山居屋门口悬挂“孙中山先生逝世纪念室”匾。该室为内外套门,中间有一雕刻精美的落地花罩。外间西墙上镶刻着一长方形汉白玉刻石,上刻“中华民国十四年三月十二日上午九时二十五分孙中山在此终”。其上方悬挂着孙中山遗像,遗像的右边镜框里为临终遗书,即“总理遗嘱”。在上世纪70年代末,顾维钧住宅得到修葺,从1981年始,每年都会有人到孙中山逝世纪念地,敬献花篮,表现了后人对孙中山“必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗”思想的尊重。

碧云寺里悼忠魂

孙中山对北京的园林并不陌生,在1912年第二次来京时,多次在金鱼胡同的那家(那桐)花园与逊清和民国的一些官员人物会见,并且去过三次万牲园(今北京动物园),应退位的隆裕皇太后和醇亲王相邀,去过当时没有对外开放的颐和园。那家花园、颐和园和万牲园在当年都是北京的园林景观。孙先生逝世后的最后归处则选在了香山风景区内的碧云寺,1925年4月2日,“孙中山灵柩由社稷坛移厝西山碧云寺”。碧云寺在香山东麓,树木葱茏,环境幽美,寺依倾斜的山势而建。寺始建于元代,明代御马监太监于经对寺庙进行扩建,并在寺后建了生圹,作为死后葬身之地,尔后太监魏忠贤也曾看上了碧云寺的风水,想把碧云寺占为己有,但都没有成功。

清乾隆年间对碧云寺进行了修葺,并根据印度或尼泊尔的僧人提供的图样,建了金刚宝座塔。孙中山灵柩在碧云寺后殿(菩萨殿)内停厝,因此此殿被辟为中山纪念堂,殿内至今还陈列着苏联政府赠送的水晶棺及孙中山塑像和一些革命活动照片。金刚宝座塔北京仅有两座,一在西直门五塔寺,另一座就是碧云寺了。孙中山先生的灵柩曾暂厝于此,北伐革命成功后,将灵柩南迁葬于南京中山陵。为纪念中山先生,1929年将中山先生所易衣履安置在原厝木棺内,金刚宝座塔成为衣冠冢。冢三面石筑中勒石,有“孙中山先生衣冠冢”题字,在古都北京留下了永恒的纪念。

据当年报刊报道,孙中山灵柩由社稷坛移厝西山碧云寺时,三十万人送至西直门,万人送至碧云寺,并在庙前举行公祭。孙中山灵柩在进入碧云寺时仪式更为隆重,寺内及二重门皆立了白花扎的牌楼,二重门的牌楼是中法大学敬奠,牌楼上有“赤手创共和,生死不渝三主义;大名垂宇宙,英灵常耀两香山”。安放灵柩的金刚宝座塔石龛内外花圈围列,龛内有一副长联,其文曰:“功高华盛顿,识迈马克思,行易知难,并有名言传海内;骨瘗紫金山,灵栖碧云寺,地维天柱,永留浩气在人间”。对孙中山先生的一生做了全面总结。

碧云寺不但是园林庙宇,更是中山先生在北京最后的停留地。人们在碧云寺内饱览寺庙的宏伟、建筑的瑰丽、佛像的尊严外,更多地会想到孙中山,想到孙中山的爱国精神。

会馆中的足迹

会馆是北京特有的人文景观。外省市来京人士与会馆不发生关系是很少的。孙中山先生第二次来京时,与香山和湖广会馆有接触,并在这里留下了足迹。香山会馆是广东香山县在京办的会馆。会馆在宣南珠朝街,环境僻静幽雅,面积很大,曾有大小房间123间,东部为住房,西部为花园。相传花园原为明奸相严嵩的私人花园,会馆内有假山、亭榭、水池、小石桥。会馆内错落有致地分布大小十几个院落,相互间皆有门相通。香山会馆为孙中山先生的同乡唐绍仪在清末民初时重新修建。民国期间,民国政府将香山县改为中山县,会馆也改称中山会馆。

中山会馆内主要建筑为花厅、魁星楼和戏台,是为进京赶考的学士们所建,故而内设魁星楼。孙中山进京时曾在花厅会见客人和朋友。前几年,花厅内还陈列过孙先生和友人相会的照片。在民国期间,“广东青年会”曾在会馆内办公,后来还在此成立“中山少年学会”。孙先生来京时,广东同乡会曾在会馆里搞过欢迎孙中山先生的活动。

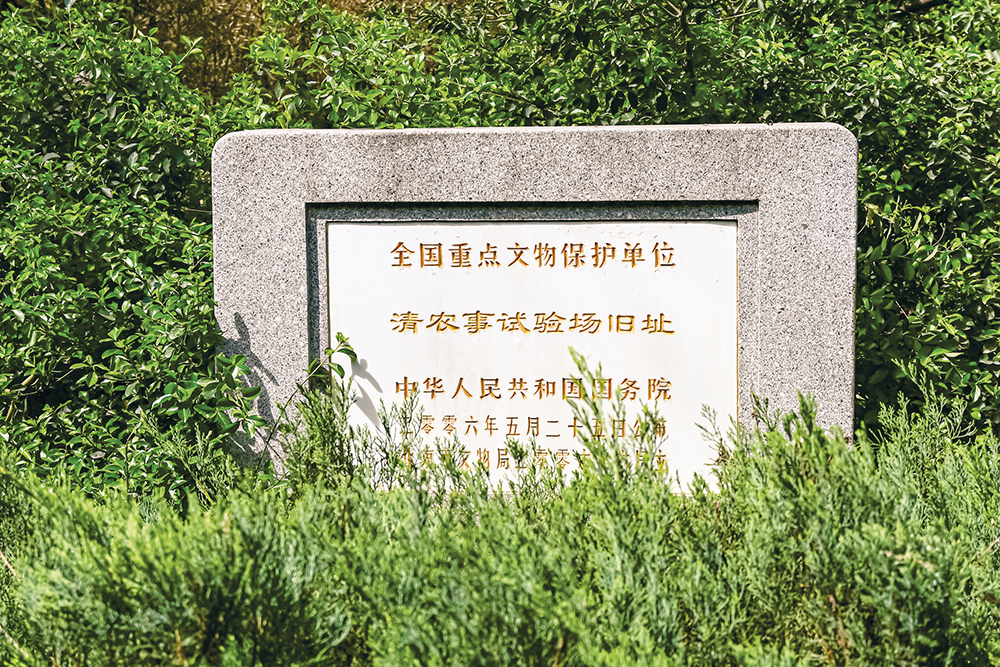

湖广会馆是北京目前保存基本完好且十分著名的会馆。在历史上孙中山至少五次光顾湖广会馆,均是参加各界团体的欢迎会。1912年8月25日中国国民党在此召开成立大会,将同盟会、统一共和党、国民公党、国民共进会、共和实进会五个团体合并,改组为中国国民党,并举孙中山为理事长。湖广会馆始建于嘉庆十二年(1808年),原来规模较小,道光年间重修并增添建筑,咸丰年间续有扩建,完成了会馆建筑规模。会馆面积达43000平方米,在北京会馆中属大型会馆。会馆内有戏楼(至今还有戏曲演出)、正厅和乡贤祠、文昌阁、宝善堂、楚畹堂等,附有花园。戏楼后青砖垒砌的高台上方悬有书法家黄苗子书写的“风雨怀人楼”匾。此处已辟为“孙中山纪念室”,在青砖高台前立有史学家戴逸敬书《中山先生莅临湖广会馆题记》汉白玉方碑一座。

孙中山纪念室和汉白玉方碑,是人们进入会馆后必去瞻仰之处,孙中山留下的足迹,深深印刻在人们心中。

中山公园、中山纪念堂、中山路

1925年3月19日孙中山先生灵柩移殡于中央公园社稷坛大殿内。3月24日中央公园开吊致祭,灵堂中央设孙中山遗像,遗像左右为“革命尚未成功,同志仍须努力”联,正中是“有志竟成”的横批。祭幛挽联,堂壁皆满,公园开放任民众来社稷坛灵堂致哀瞻仰孙中山遗容。据记载“连日来,七十万人前往中央公园致祭”。1928年,为纪念孙中山先生,民国政府将中央公园改为中山公园,园内的社稷坛拜殿更名为中山堂。与此同时,在中山公园习礼亭旁建了“奉安碑”纪念孙中山先生。上世纪80年代,在中山公园“保卫和平”牌坊下,又竖了孙中山铜像一尊。铜像基座1.6米,高3.4米,并由邓小平题写了“伟大的革命先行者孙中山先生永垂不朽”刻在铜像下。中山公园、中山纪念堂除北京外其他省区也有,如广州等地。在北京除有纪念堂外,碧云寺、铁狮子胡同乃至老协和医院内都曾有孙中山先生的纪念室。

在全国各地大约有500多条中山路,但在北京市区内却找不到中山路。北京出现“路”的街巷名称始于民国,辛亥革命之后才出现了诸如牛血路(留学路)、万明路等等。按《燕都丛考》记载,北京曾有中山路,北京中山路主要指的是天安门前的一段,在长安左门至长安右门之间,长约千米。在民国之初曾将中华门至天安门一段称为中华路,中山路与中华路相交。上世纪50年代,长安左门、长安右门及中华门均被拆去,天安门广场扩大和东西长安街展宽,中华路和中山路不存在了。不过,在郊县的通州、顺义等地还有中山路。每年“五一”、国庆,天安门广场必立孙中山画像,其位置恰是中华路南端,画像对着的恰是消逝的中山路。沧桑巨变,但人们对孙中山的缅怀永志不忘。

孙中山先生波澜壮阔的一生,其革命生涯始于北京,终于北京,他在北京留下的历史印记是文化遗产和精神财富,也是北京的光荣和骄傲。