孙中山政治主张中的“博爱”思想

孙中山是号召以武装起义推翻满清封建王朝腐朽统治和捍卫民主共和政体的坚定革命者,被称为中国民主革命的先行者。另一方面,他又以“博爱”“天下为公”“世界大同”等思想理念受到推崇。革命与博爱,这两个无论从概念含义到行动实践均矛盾与对立,在孙中山反帝反封建和“三民主义”的政治主张中却得到了融合的统一。反帝反封建既是当时振兴中华、建设近现代化中国的迫切要求,也是“天下为公”“世界大同”理想愿景的构建基础。这也是“博爱”思想的政治实践和切实体现。而“三民主义”的核心要义和根本目标则是保障民权和普惠民生。实际上,民权也是民生的组成部分,是民生改善得以实现的保障。

因而,狭义而言,博爱就是孙中山“三民主义”中“民生主义”的指导思想,或者说关于民生的主张是孙中山“博爱”思想的具体反映。“博爱”体现了孙中山追求革命的根本目的和核心目标,即为中国人民谋幸福是中国革命的最终目的,是其整个革命思想的核心。这也是孙中山革命思想中最为广大民众所接受和认可的部分。正因如此,在为其修建的中山陵入口处的牌坊上,高悬的是镌刻“博爱”二字的石匾,名为“博爱坊”。

中华民国成立后,民生甚至一度成为了孙中山唯一关注的“一民主义”。他认为“今日满清退位、中华民国成立,民族、民权两主义俱达到,唯有民生主义尚未着手,今后吾人所当致力的即在此事。”孙中山在1924年的《三民主义》演讲中是这样阐述民生概念的:“民生就是人民的生活,社会的生存,国民的生计,群众的生命。”在《三民主义》演讲中关于“民权主义”的内容,孙中山最后也是从“博爱”与民生主义二者之间的关系来直接阐述的:“博爱的口号,这个名词的原文,是兄弟的意思,和中国同胞两个字是一样解法,普通译成博爱。当中的道理,和我们的民生主义是相通的。因为我们的民生主义,是图四万万的人幸福的。为四万万人谋幸福,就是博爱。”

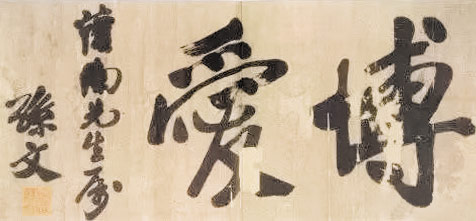

中山陵“博爱坊”牌匾

博爱思想是孙中山思想的重要组成部分。使中国成为现代化的国家,需要的不仅仅是政治、经济的现代化建设,中国人的思想和人文精神也必须进行与现代文明相匹配的深刻改造。这是孙中山与当时众多仁人志士的共识。一般认为,孙中山的博爱思想既吸收了中国传统文化中墨家“兼爱”和儒家“仁爱”的精华,也包含了西方政治学内容中平等、自由、民主等具有现代意义的博爱观。因而,广义而言,无论从“博爱”思想的来源,还是孙中山基于其本人中西方生活阅历的见识,他倡导的博爱旨在谋中国人之幸福的普惠民生之外,又是与其关系到全人类福祉的“世界大同”这一终极目标相通相连的,即其所言“博爱”是“人类宝筏,政治极则”,是“吾人无穷之希望,最伟大之思想。”

孙中山的“博爱”题词

孙中山一生以革命事业为己任,并无专心研习书法的时间和精力。但因其少时在私塾读书,接受中国传统文化教育,有过严格的描红习字训练,因而其书法造诣是有着良好基本功的。况且,因革命活动和工作需要他长年亲自批阅、回复诸多公文和撰写各种文稿,长期的挥毫笔耕使得他的书法不断完善提高,逐渐形成了自己的风格。当然,尽管如此,孙中山也并非因书法技艺而著称,其书法作品更多的是以内容影响后世。孙中山题词类的书法作品,通常是为答谢革命追随者和支持者,或勉励革命同志而作,也是其思想理念和奋斗目标的推广宣传。

中国第二历史档案馆藏孙中山1907年题赠邓萌南的“博爱”,为目前发现最早的“博爱”题词

孙中山以书法作品宣传最多的,就是“博爱”思想。据2000年华中师范大学出版社出版的《孙中山题词遗墨汇编》一书统计,孙中山题词最多的有“博爱”和“天下为公”两种。其中“博爱”的题词多达64件,“天下为公”的题词有39件。另据2008年中山大学教授林家有在“广东文史大讲堂——博爱精神广东行”开讲时称,孙中山“博爱”题词共有67幅,此外还有与“博爱”有关的题词156幅。这些如今流传于海内外的题词,足见“博爱”二字确为孙中山心之所系,即“为四万万人谋幸福”,最终实现“天下为公,世界大同”的目标,彰显了他作为一代伟人的情怀胸襟和远见格局。

孙中山的题词笔法敦厚内敛,笔力遒劲笃实,作为书法作品韵味别具一格,具有很高的辨识性。书法界一般认为,孙中山的书法植根于北魏,深受颜体、苏体的影响,既集合两家之长又独具风格,既有颜体的劲道又有苏体的丰肥,尤其是侧款小字,可以更加明显地看出其受苏体的影响。当然,孙中山书法的独特价值,并不能仅从字体风格、书写布局以及功力和技巧等就事而论,也并非单纯是由于其名人效应而形成的。观其以“博爱”为代表的题词类书法作品,往往令人深刻体会和久久回味的是其直抒胸臆的革命信念和理想追求所蕴含的内在张力。这是孙中山通过书法作品留给后人的伟人魅力和精神财富。

谭延闿曾评曰:“时贤谓总理之书,深得唐人气韵,流美自然,非力学所能工。至其矜慎厚重,不诡不随,又适如其人焉。”因而,也可以说,孙中山的书法不是练出来的,而纯粹是从其思想中流露出来的,是以其特殊的政治地位与伟大理想而自成一体的。孙中山的书法墨迹不仅具有珍贵的文献价值,记录了那个时代的革命气息、伟人足迹及其背后的感人事迹。透过字迹,我们还可以深切地感受到孙中山及其追随者和支持者昭示后人的共同愿景和不懈努力。

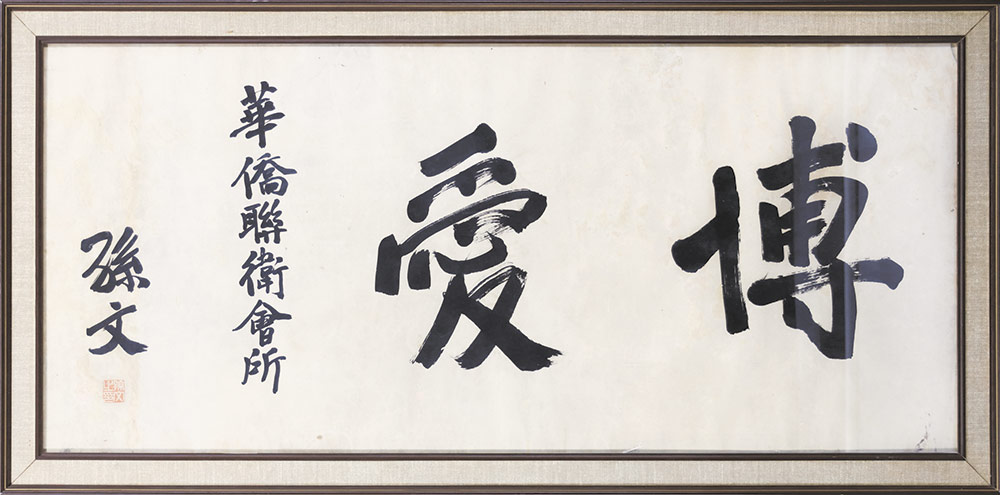

国内华侨博物馆现存的两幅“博爱”题词

华侨是辛亥革命最早、也是最主要的支持力量之一,因而孙中山有不少题词都是写给华侨的。中国博物馆协会华侨博物馆专业委员会有两家成员单位——中国华侨历史博物馆和广东中国客家博物馆有幸收藏了孙中山书赠华侨的两幅“博爱”题词。

中国华侨历史博物馆收藏的是孙中山先生为南非杜省(即杜兰斯畦省)华侨联卫会题写的“博爱”。这是现存唯一由孙中山亲笔题写,并且在落款上明示赠予华侨团体的一幅书法作品。题识书孙文二字,钤印为白文孙文之印。此幅孙中山先生题写的“博爱”用纸为普通白纸,长103.7厘米,宽50.5厘米,已泛黄,多处虫蛀,后经重新装裱修复,但镜框仍是当年镶制的,油漆已现斑驳。从书法角度来看,该题词以唐楷为本,风格端庄质朴,气息淳厚隽永,笔画圆融含蓄。

中国华侨历史博物馆收藏的“博爱”题词

南非杜省华侨联卫会,又称“约翰内斯堡联卫会”,原是成立于1903年、南部非洲地区历史最为悠久的华侨社团——“南非杜省中华公会”的一部分。1909年4月,该会从中华公会分离出来单独组建,通过章程明确其宗旨为:帮助孤寡老弱、残疾侨胞,以及支持其他与南非华侨华人有关的公益事业,如出钱为穷困华侨购买船票回国,遇有华侨死亡无以为葬者,为其料理后事等等。1917年该会筹款3000英镑创办公司,以盈利支持会务经费和用于公益。1918年,南非全国性流行感冒盛行,该会向华侨华人免费分发预防流感的中草药,结果全约翰内斯堡仅有1名未饮用这种中草药的华侨华人死于流感。

在20世纪20年代初该会发展成为拥有会员最多、规模最大的南非华侨社团,与维益社和致公堂等侨团一道,是南非华侨维护自身利益、联络感情、互帮互助的重要活动中心。1923年,杜省华侨联卫会在广州长堤建造分会所楼舍,作为会员回国后的联络地点。1925年,该会还与其他侨团一起创办了使当地华侨受益人数最多的公益事业,即资助在约翰内斯堡创办华侨小学。至1938年,该校逐渐发展成为一所完全中学,即约翰内斯堡华侨学校。该校一方面教授华侨子弟中文和中国传统文化知识,另一方面也让他们学习英语,以适应环境和培养谋生技能。为对抗白人种族歧视,该校校舍宽敞气派、设备齐全、桌椅美观,毫不比白人学校逊色,校长、教师待遇也绝不比白人差。教师除教学外,还要兼理华侨喜庆及节日的对联、治丧吊唁的挽联,以及代笔写信等,颇为华侨所敬重。

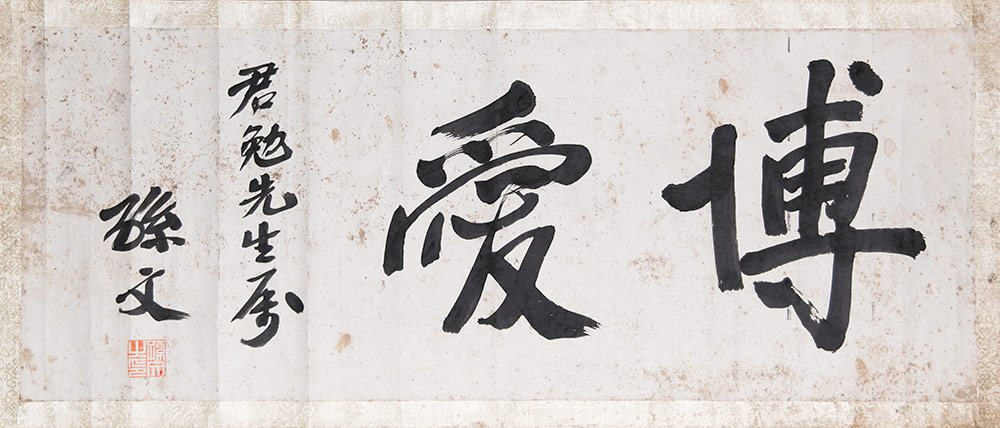

广东中国客家博物馆收藏的“博爱”题词

为表彰和勉励华侨联卫会的善行,在该会修建广州分会所时孙中山题写了该幅字。该题词原来保存在“南非杜省中华公会”会馆,历时百余年,一直被该会视为珍藏。中国华侨历史博物馆筹建时,时任该会馆主席的叶北洋先生得知中国侨联为尽快建成这一国家级的华侨博物馆,正在世界各地征集文物时,决定将这幅孙中山先生的遗墨捐献出来。该墨宝由叶北洋先生交给当时正率团出访南非的中国侨联副主席林淑娘。林淑娘一行回国后即将其转交给中国华侨博物馆筹建处工作人员。现该幅题词在中国华侨历史博物馆基本陈列中展出,并于2021年被专家评定为国家一级文物。

广东中国客家博物馆收藏的“博爱”题词是孙中山于民国初年在日本题赠给华商潘君勉的,以感谢潘君勉先生多次捐款大力支持民主革命事业,同时借此再次宣传博爱精神。此书法作品为纸本、横轴,长98厘米,宽38厘米,整体完整,但霉点严重。尾款写“君勉先生属”,题识、钤印皆与中国华侨历史博物馆的“博爱”题词相同。整幅作品一笔一画用笔端庄规范,几无潦草,形体方正,宽博厚重;用墨饱满,没有枯笔,棱角圆润,线条流畅,韵味悠长。

潘君勉(1882-1968年),广东梅州市梅县区南口镇人,客家人,著名海外华商、爱国民主人士、旅港嘉属商会首届会长。潘君勉少年时期在乡求学,16岁到广州谋生。1908年,26岁的潘君勉在堂叔办的香港“万通安记”商号任司理。在这期间,因他与印尼华侨在生意上往来密切,遂大力协助家乡青年前往印尼谋生,如:为他们提供食宿、购买船票及办理护照等,有数百人通过他的帮助得以在海外立足发展。1916年,潘君勉团结旅港嘉应商界同乡倡议成立“旅港嘉属商会”,被选为首届会长。

20世纪30年代,他与堂兄潘植我在日本神户创办“得人和”商号,任副经理。1938年,他与同乡丘公冶、林翊球等人发起组织“南洋输出入商会”,任首届副理事长。20世纪40年代初,为进一步扩展贸易,他又先后在日本神户开设“东明公司”,在香港、上海及家乡南口开设“南通公司”,在九龙开设“南洋织造厂”,经营神户、大阪、香港、上海及嘉应地区与南洋各埠的货物运输和销售。

经商积累了巨额财富后,潘君勉先后在家乡和香港元朗凹头分别修建了以其父名字命名的“荫华庐”,又称“潘屋”“狮子屋”。“狮子屋”得名是因为其正门两侧分别雕有一对贴金木狮,屋内檐下有4对共8只石狮子浮雕,形神皆霸气,为香港建筑中所罕见。1938年5月,同为梅县客家人的叶剑英到香港开展工作及就医,就住在“潘屋”。潘君勉还接待过叶剑英的母亲、兄弟、妻子等入住,两家人曾在门前合影留念。后来,叶剑英离港回武汉,将在港的家人托付给潘君勉。潘君勉不仅照顾叶剑英的家人,还捐款在香港购买药品及医疗器材,转运至八路军、新四军抗日前线,更将两名侄子通过叶剑英送到八路军参加抗战。此外,周恩来、郭沫若等也曾在这座大宅避难、养伤或安顿家人。

潘君勉与叶剑英

1983年,时任港督的尤德爵士及夫人在香港文化署官员严瑞源先生陪同下参观“潘屋”。其后,港督卫奕信爵士建议将“潘屋”列为历史建筑物收购,并改建为“元朗潘屋客家文物博物馆”。1985年,占地面积达3728平方米的元朗“荫华庐”被评为香港一级历史建筑,是唯一被香港政府列为一级文物的单一民居,并于2010年获确认评级。潘君勉生前还热心公益事业,曾主动把在元朗凹头买下的土地捐赠给九龙博爱医院兴建大楼。1944年他与温克威、陈柏麟等人倡办梅县县立第二中学(即今南口中学前身),并捐款资助家乡毅成学校和安仁中学兴建校舍。1950年南口中学筹募建校经费时,他带头捐献并发动旅港嘉属商会成员资助。

从追随和支持孙中山到帮助和拥护共产党,反映出一大批像潘君勉这样的华侨每到国家、民族命运转折的重要历史关头,总是能做出正确抉择,站在代表人类正义、进步的力量一边。20世纪90年代末,潘君勉的女儿将该题词捐赠给梅州市华侨博物馆。2010年10月,梅州市华侨博物馆并入广东中国客家博物馆,该文物随之由原梅州市华侨博物馆于2010年12月23日移交给现广东中国客家博物馆。2012年该书法作品被鉴定为国家二级文物。

结语

书法不仅仅是写字,更重在写志、写心。用“以书明志”“字如其人”来描述孙中山的“博爱”题词可谓恰如其分。通过对“博爱”手迹的欣赏和品味,我们不仅可以领略书法艺术本身的魅力,更能从中领略孙中山以武装革命为手段、以改善民生为目的、以人类文明进步为追求的坚定政治主张和高远思想境界。

“革命尚未成功,同志仍须努力。”这是孙中山先生的著名遗言。如今,中国的现代化建设和中华民族的伟大复兴正在以新的时代面貌如火如荼、日新月异地推进中,人类命运共同体也成为当下我们关于全球发展和世界未来的最新认识。新中国70多年的成就使我们倍感自豪而无愧于孙中山先生的遗言。他的革命理想、政治主张和博爱思想仍然是我们不懈奋斗、继续前行的动力给养和精神财富,也是我们对他最好的纪念和告慰。

今天我们纪念孙中山先生,再度观赏和领悟其“博爱”墨宝遗存,是为了重温一代又一代革命先辈“振兴中华”的坚定目标和美好夙愿,更深入地思考新时代“中国式现代化”和中国特色社会主义道路的含义及其对中国和世界的意义,在不断推进中华民族伟大复兴的同时,将“博爱”思想更好地融入到新时代和平发展、共同富裕、互利共赢的理念中。