2023年6月,东北亚战略要港海参崴正式接入了中国贸易发展的版图。这座承载着近代百年地缘风云的俄罗斯远东枢纽港被赋予新的历史使命——成为吉林省内贸货物跨境运输的中转锚点。作为连接中俄朝三国的咽喉要冲,其与吉林珲春口岸的陆路通道构筑起东北腹地最近的出海口,彻底改写以往绕行环渤海湾的物流格局,也使得海参崴再度进入了更多人的视野。

海参崴在19世纪60年代之前一直为中国领土,为宁古塔副都统辖地。中国人,尤其是赫哲族和鄂伦春族等少数民族,一直在这里从事渔猎和采集活动。1858年中俄签订《瑷珲条约》,1860年签订的《北京条约》进一步确认了条约的内容,将乌苏里江以东地区包括海参崴在内的大约40万平方公里的土地割让给俄罗斯,从此海参崴便成为俄国的领土。

从19世纪中叶开始,中国北方人多地少的矛盾日益加剧,频繁的天灾人祸和政治动荡迫使大量山东人迁徙他乡。乾隆后期开始的东北开禁政策,尤其是咸丰十年(1860年)的“移民实边”政策,推动了山东人大规模北迁,从而形成了“闯关东”的移民潮。而海参崴的大规模开发,更吸引了许多山东人前往海参崴,由此形成了一个重要的华侨群体。“华人多至二万八千名。系光绪九年(1883年)俄官稽查总数,本年约二万人。商以广东为巨,人以山东为多。”

从近代中国海外移民的视角来看,已有的研究多关注广东、福建等东南沿海地区民众“下南洋”等移民活动。近代西方殖民国家在对南洋开发的过程中吸纳了大量中国移民劳动力。资料显示,近代中国国际迁移来源地主要集中于东南沿海的福建和广东两省,其中“下南洋”的移民潮尤为显著,占据了中国海外移民总数的90%以上,而在下南洋的移民浪潮中,福建、广东人占据90%以上。这也导致学界对于近代海外移民的研究多集中于“下南洋”,较少研究北方民众,尤其是山东民众的海外移民活动对东北亚的影响。就“闯关东”研究而言,更关注其国内移民,尤其是对“闯关东”原因的研究。如马红丽着眼于以丁戊奇荒为代表的农业危机和自然灾害,范立君更多关注义和团运动与军阀混战等人祸,李志学探究了近代中俄政府政策对于移民的推动,于洪波尝试解释以山东人为代表的移民群体的性格和文化差异等。此外,还有对于芝罘水路、山海关陆路、水陆交替等移民路径的研究等。

然而,更为关键却又被忽视的一个问题是,“闯关东”不仅指去往山海关以东的我国黑龙江、辽宁、吉林地区,也包括原属中国后划归俄罗斯的远东滨海地区的迁移。尤其海参崴,既是俄罗斯重要的远东出海口,又是日本所觊觎的东北亚的重要支点,在国际视角下具有重要的研究价值。目前,学术界更多着眼于对山东人国内移民的研究,至于其海外移民,尤其大规模前往及其对海参崴开发建设与祖国家乡经济社会发展贡献的研究并不多。本文着眼于这几个方面进行探讨,希望对这方面的不足有所补苴。

一、山东人移民海参崴的背景与概况

(一)海参崴城市建设的开启

19世纪中叶《瑷珲条约》签订后,沙俄势力加速向远东渗透。东西伯利亚总督穆拉维约夫在勘察彼得大帝湾时,发现一处天然良港的雏形。1860年盛夏,随着俄国舰船在此登陆,这片海湾迎来了命运转折——士兵们构筑起首批防御工事,沙皇旗开始飘扬在太平洋西岸,这个被沙俄命名为“符拉迪沃斯托克”(意为“统治东方”)的战略要冲,于1862年正式被确立为远东舰队基地,其军事要塞属性从诞生之初便深深烙印在这座港口城市的基因之中。

“1862年,山炮连的一个排,在C.A.基利杰勃兰特准尉的率领下,调到了符拉迪沃斯托克。同年颁布了法令,规定符拉迪沃斯托克不再称为哨所而改称港口。1862年12月25日,批准在符拉迪沃斯托克进行外国商品贸易;免征关税。”

19世纪70年代,海参崴因太平洋舰队司令部东迁开启蜕变。伴随军事机构与造船设施的集中入驻,这座港口迅速从边陲哨所跃升为沙俄远东军政中枢,十年间相继完成从军事据点(1880年设市)到滨海边疆区首府(1888年)的跨越,奠定了其在太平洋西岸的战略支点地位。随着海参崴在俄罗斯远东地区地位的提高,俄罗斯对海参崴大规模的开发和建设拓展到修建码头、仓库、工厂和居民区等。

1904年,长达7000俄里的西起莫斯科,经中国的满洲里、海拉尔、哈尔滨、牡丹江、绥芬河直达海参崴的西伯利亚大铁路的通车,改变了欧亚市场的面貌,对海参崴的发展具有重要意义。西伯利亚大铁路的贯通颠覆了传统海运格局,将欧亚运输周期缩短三分之二。作为铁路终端港,海参崴迅速集聚起跨洲际物流,其独特的陆海衔接优势不仅重构了欧亚美贸易版图,更在20世纪初便显露出世界级商港的雏形。三条大陆经济带在此交汇,奠定了海参崴国际航运枢纽的东北亚基石地位。

(二)海参崴的高速发展期

对海参崴的发展来说,1904年是一个重要的时间节点。正是这一年,连接海参崴—莫斯科的西伯利亚大铁路通车;也正是这一年,日俄战争爆发。在此之前,俄罗斯更重视中国大连港的建设,希望以大连港的建设推动中国东北腹地产品的出口。日俄分据东北后,俄国无法通过被日本侵占的大连港,海参崴遂扛起沙俄远东贸易的大旗。随着大连港易主,海参崴这座要塞港口启动全面升级,包括改造万吨级码头、关税政策向本地出口倾斜,重新编织起横跨中东铁路、朝鲜半岛与日本的联运网络。通过定向培育粮食、木材等特色货流,这座曾经的军港最终蜕变为贯通欧亚美的贸易枢纽,其辐射半径西抵欧洲腹地、东达美洲西岸,在太平洋贸易版图中占据了重要的一角,更与哈尔滨这一“北满”物资集散中心建立起相互依赖的港口与腹地的关系,贸易货物包括大豆、小麦等各类大宗农产品。

可以说,以西伯利亚大铁路的通车和日俄战争为契机,海参崴港的贸易作用开始显现,在第一次世界大战前达到了相当程度的繁荣,成为一个具有全球影响力的商业港口。

(三)中国劳动力的引入

海参崴大规模建设的展开需要大量的劳动力。为巩固在远东的统治并提振经济,沙俄当局持续推进殖民计划,却受制于严酷自然条件与组织管理失序的双重困境。在1861至1901年的四十年间,累计移民仅达11.7万人,殖民进程始终未能有所突破。为此,俄国政府在鼓励本国人向远东地区移民的同时,将目光转向庞大的中国劳动力市场,尤其是距离满洲和俄罗斯滨海州较近的山东劳动力市场。

以海参崴为例。此乃海参崴雇佣华工的开始。此后,越来越多的中国人,主要是山东移民来到海参崴。据清朝官吏李金镛1881年调查统计,“在崴华民七千余人,行商者百数十家,齐、鲁人居多,江、浙、闽、广次之。”

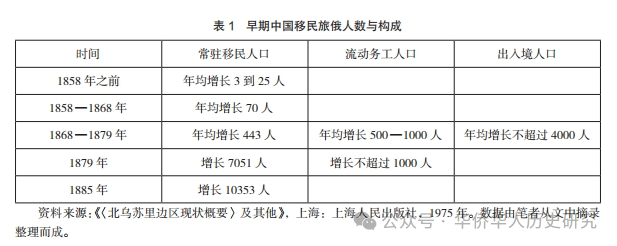

沙俄总参谋部中校伊凡·纳达罗夫在1885年出版的演讲录《〈北乌苏里边区现状概要〉及其他》中,也谈到了当时符拉迪沃斯托克所在的乌苏里地区中国居民的快速增长情况,反映了海参崴港口建设对山东移民的积极拉动作用。

另一方面,19世纪末20世纪初,山东因自然灾害频发、军阀混战而造成了大量流离失所的难民,而中国东北及俄罗斯沿海州的开发又需要大量劳动力,于是伴随着中俄两国政府鼓励移民和优惠政策的出台,山东人纷纷向东北地区和俄罗斯沿海州迁徙。其中,海参崴因其大量的工作机会、繁荣的贸易和丰富的资源,吸引了众多的山东移民,由此再次掀起了移民潮,尤其是距离较近的山东人向俄国远东滨海州地区移民的高潮。当时,“在山东等地的流民中有一句颇有吸引力的流言,叫‘闯崴子,拾金子’。”

山东移民大多通过海运,即通过山东沿海城市如烟台、青岛、威海等到达海参崴。其中,更多山东移民是通过烟台(当时称芝罘)这个海路口岸前往海参崴的,烟台也因此成为奔赴海参崴的第一大水路口岸。清光绪《平度志要·户口》记载,“自俄人营西卑(伯)利亚铁路,民之赴海参崴、哈尔滨者,觅船芝罘,日日如归市。”19世纪末烟台港成为华工赴俄枢纽,春季移民潮蔚然成风。20世纪初的几年间该港年输送量突破万人级,1906—1910年间形成爆发性增长的态势:五年累计经烟台输俄华工近20万,其中单1906年签证量即超5.4万份,占同期赴俄务工签证总量的78%,凸显该口岸在中俄劳务走廊中的核心地位。1908年海参崴有4万中国人,其中来自山东的有3万人,而且不少人是举家或兄弟相携赴俄的。

这种高速增长一直持续到十月革命之前。1902年,日本方面统计,每年春季约有四万名中国人(大多数来自山东烟台)前往海参崴,并在秋季返回。这些中国季节工由华俄道胜银行及其次级承包商招募,乘坐日本船只前往工作,通常以小团体形式进行劳作,他们将大部分收入带回中国。

二、山东移民与海参崴的发展建设

山东移民在海参崴展现出顽强的生命力和较强的适应能力。他们从事各种工作,包括码头搬运、建筑、商品贩卖和手工制作等。一些较为有经济基础和商业头脑的山东人,还在海参崴开设了杂货店、餐馆等小型商业企业。通过艰苦奋斗,这些店铺逐渐发展壮大,成为当地的重要商业力量。

(一)山东劳工

1.山东劳工与港口建设

山东籍华工主要是通过劳务输出的方式来到海参崴的,这与当时盛行的经纪人制度密切相关。“经纪人制”实为承包方全权实施工程的整个流程:从建材采运、工人管理到基础生产的封闭作业体系。这种前工业化时代的“全能型施工”,本质是市场分工与当地相关产业不发达导致的无奈之举。虽然工程本身较为基础且无需太多技能,但当地劳动力的匮乏导致劳工和商人很多时候只能自己去完成全部流程。

早期来到海参崴的山东移民主要从事建筑、码头搬运等体力工作,这是与海参崴的港口性质与铁路修建是分不开的。在海参崴城市化的过程中,山东籍劳工群体也正对应着这种需求,主要沉淀于劳动力市场的底层。另一方面,这种务工的形式又与他们处于迁出地的底层密切相关。这种弱势地位导致其发展受阻,最终他们在海参崴依然只能从事不需要任何技术的体力劳动,仅有少数人作为组织者与工程承包者,成为了他们与政府和企业间的纽带。

19世纪70年代后,海参崴出现了技术性高、专业化强的山东籍劳工,他们生产砖头、烧制石灰、砍伐木材,高效且专业地生产这些短缺的建筑材料。如前所述,这是与当时盛行的经纪人制分不开的。经纪人需要在山东招募各种技术工种的人才。随着时间的推移,中国砖瓦厂的存在显著影响了这种关键建筑材料的价格,并逐渐对当地欧洲企业主构成竞争压力,迫使他们降低价格。1892-1893年,海参崴城市当局批准在库别洛夫山谷开设多家中国砖瓦厂。

2.山东劳工与制造业发展

大约从1890年开始,山东籍劳工开始进入海参崴的制造业。1895年,“在所有的商业和工业企业中,在中国人手里的有126家,俄罗斯人手里有58家,日本人手里8家,德国人手里5家,英国人手里2家,其他外国人手里1家。”随着20世纪初海参崴铁路的建设,海参崴的制造业逐渐发展起来,中国承包商在山东招募工人送到俄罗斯企业工作,但仍在中国工头的管理之下。到1900年,符拉迪沃斯托克造船厂的工人十分之九是中国人,甚至铁路线上几乎所有的非熟练工人均来自山东,包括乌苏里线、中国东部铁路(指从满洲里到绥芬河的中东铁路)和阿穆尔线。他们以勤劳和坚韧著称,逐渐在当地站稳脚跟。

除此之外,一些中国移民还在海参崴周边地区从事农业生产,种植蔬菜、粮食,养殖家畜,供应城市的日常所需。手工业也是中国移民的重要经济活动,如制鞋、缝纫等,显然这与海参崴城市化发展对食品、服装等生活日用品的庞大需求是分不开的。

山东籍劳工在当地劳动力市场很有竞争力,这与他们吃苦耐劳、生活要求不高以及组织程度高(在中国经纪人的管理之下)的特点是分不开的。例如,这些华工的生活条件普遍简陋,居住环境相对简易,主要家具仅有板床、桌子和做饭用的炉子,而俄国工人却要求住所有供暖、供水、照明等设施。更重要的是,相较于俄国工人,华工的工资明显偏低。例如,俄国雇员的工资每月为35~37卢布,而华工每月工资只有5~7卢布。显然,这种低成本的劳动力使得他们在劳动力市场上更具竞争力。此外,华工纪律严明,不酗酒,这与俄国工人中常见的酗酒行为形成鲜明对比。

总之,在19世纪末海参崴的城市建设中,中国人扮演了至关重要的角色。大批华工作为廉价劳动力,被广泛雇用于包括道路、建筑等各类基础设施在内的建设项目中。他们的到来极大地缓解了俄国在远东地区城市建设中面临的劳动力短缺问题。

(二)山东商人

自19世纪中叶起,大量山东移民进入俄罗斯滨海州,特别是在海参崴和双城子等城市,形成了庞大的华人社区,产生了巨大的消费市场,催生了主要满足华人社区需要的日益活跃的华商经营活动,并通过与中国内地和东北亚其他地区的商业联系,推动了跨国贸易的发展。

在19世纪末20世纪初的俄罗斯远东地区,华人商业社群根据其原籍地可划分为四大类别:东帮(源自山东省)、北帮(源自河北省及东北三省)、南帮(源自江浙地区)以及广帮(源自广东省)。在这些商业群体中,山东商人在店铺数量、从业人数以及资本总额等方面均显示出显著的领先优势,成为俄远东地区华人商业活动的主导力量。

1.海参崴商业中的山东商人

19世纪末海参崴作为沙俄远东经济中心,其零售行业却呈现显著的以中国商人为主导的格局:1881年该港华人占比超70%(清廷外交档案),工商资本逾千万卢布,商号数量与经营规模均碾压其他外籍资本。其中山东商帮形成绝对优势,既掌控大宗商品贸易网络,又深度渗透港口基建与市政工程领域,成为支撑海参崴开发的关键力量。“我华民在崴之贸易资本额,计一千数百万,较各国为巨。”可以说,华商在海参崴商业中占有举足轻重的地位,海参崴商业的盛衰是以华商的盛衰为基础的。而在华商中,山东籍华商又独占鳌头。“驻海参崴总领事陆是元在1917年的商务报告中称,海参崴有华商店铺121家,在伯力华商店铺的从业人员共计695名,山东籍华商最多,为663名,占95%;奉天、直隶、吉林三省华商店铺拥有的从业人员仅33名。”这一数据不仅凸显了山东商人在该地区华人商业活动中的核心地位,而且也反映了其在商业网络构建和经济影响力方面的显著作用。

2.山东商人的经营策略

山东籍华商主要经营丝绸、茶叶、布匹、粮食、海菜、皮毛等商品,其经营特点包括利用地缘和乡缘关系,形成以山东人为主体的商帮,帮助新移民融入并发展商业活动。由于资金规模较小,他们主要以中小商人为主,经营灵活,适应市场变化迅速。俄国商人背靠俄国本土在大商号、大批发上有竞争优势,而华商则在终端产品的销售上占有绝对优势。俄国人这样评价华商:“中国人是天生的商人,哪里有机会,他们就奔向哪里去做各类生意。”

山东商人主要是通过大商号扶持小商号,即给小商号借贷的方式,建立起从城市到市集再到偏僻乡村的从上到下的销售网络。1893年11月1日,南乌苏里地区的地方官在给滨海州驻军司令的报告中说:“中国人在我境的企业犹如一个庞大的网络,笼罩了全省。在这个网络中有一个巨大的中心商号在海参崴,它的年交易额在10万~15万之间。由此向各处辐射,设立了一些年交易额在0.5万~1.5万的支店。同样,这些支店又分设一些年交易额在0.1万~0.5万之间的小铺,最后还有赚点蝇头小利的小挑贩。”。

华商通过内部借贷构建多层级商业网络,资金源于体系核心,实现了低价销售与资金快速周转。其经营模式具有显著成本优势,一是家族化用工体系,员工月薪仅5~7卢布且食宿简朴;二是采用无橱窗、低租金的简易商铺,运营成本普遍只需要俄国商号的1/3。这种低成本运营模式使华人商业网络得以覆盖俄远东全境,形成对俄商的竞争优势。当时的俄国人这样描述:“到处都可以看见中国人和他们的商品,人们住的是中国人盖的红砖房子,用的是中国工匠生产的器具,喝的是中国人的茶叶,吃的是中国人生产的面粉和蔬菜,几乎所有的生活用品都可以到中国人开的店铺里去购买。”他们以山东烟台和黑龙江黑河为跳板,建立了跨国贸易网络,商品流通范围广泛,涵盖了生活必需品和其他商品,深入到远东地区的各个角落,对当地经济产生了深远影响。

3.移民网络中的山东商人

社会网络理论被定义为一种社会学研究范式,它探讨了个体或集体行动者在原籍地或迁入地基于血缘、地缘和情缘等关系所形成的社会联系网络。该理论强调,这些基于特定社会结构资源的网络对移民行为产生显著影响,包括降低迁移过程中的风险和成本,提高对回报的期望,从而增加国际迁移的可能性。社会网络的形成和发展,不仅为移民提供了关键性资源,如信息、就业机会和居住支持,还有助于移民处理法律问题和争取生活机会。因此,社会网络理论提供了一个框架,用以分析和理解移民行为及其背后的社会结构和动态。

山东商人的经营策略既有助于建立山东移民的社会网络,也通过在海参崴建立的社会网络积累了重要的社会资本。这种资本形态本质上是一种社会性资源聚合系统,其形成机制根植于对制度化人际网络的深度嵌入与掌控。具体而言,它通过制度化组织架构,包括行业商会和山东不同地域商帮等,构建起具有稳定交互规则的关系网络,使行动者能够系统性获取包括资金周转、商业信息、渠道准入等可直接调用的要素,又或者如信用背书、风险共担机制等隐形保障资源以及潜在的未来交易机会、跨领域协同可能等预期收益。这种资源动员模式突破了传统经济资本的单向积累逻辑,在组织成员间形成互惠性资源交换体系,其效能既取决于网络节点的分布密度,更依托于制度规范对成员行为的约束力。山东商人利用这些社会关系网络,为山东移民社群提供了关键性的资源,如上文中的贷款、就业以及居住方面的信息,也帮助他们处理法律问题,争取教育、福利、娱乐等各种生活机会。同时,同乡的山东移民也为山东商人提供了可靠的雇员。

另一方面,山东商人在海参崴的活动不仅构建了移民网络,而且通过这些网络的扩张,促进了更多的山东移民向海参崴流动。这种基于社会网络的迁移机制构建了独特的风险缓释与机会增益系统,具体通过三个层面推动循环式移民模式的形成。第一,信息共享的社会网络消解了迁移的不确定性,移民通过同乡会、宗亲组织等渠道获取精准的就业市场动态、政策法规变化及生存成本,使迁移决策具备可预测性;第二,资源互助的社会网络形成安全保障,包括小额信贷、临时住宿供给等支持,将传统个体迁移的生存风险分散至群体共担;第三,信任机制催生职业生态,依托地缘和血缘纽带建立的劳务合作社、行业培训体系及产业链分工,创造可重复利用的就业通道。这种立体化支撑系统不仅使单次迁移成本下降,更通过目的地职业生态与原籍地再生产需求的周期性互动,形成具有自我强化特征的“迁移—回流—再迁移”循环链条。很多资料都显示,山东华商的船队不仅仅进行货物运输,也为山东移民提供了稳定的往返渠道。

山东商人与山东移民社会网络的增强促进了各类商会和同乡会的成立。山东移民需要通过建立团体来寻求保护和团结协作,以维护自身权益,而俄国政府需要依靠团体带头来管理日益增长的移民和接受政府项目,视其为辅助管理手段。这些组织不仅提供服务,还通过选举产生领导层,制定规章制度,在社会网络内部调解内部争端,提供担保证明,援助困难同胞;在商业上统一研究市场,组织贸易活动,维护市场秩序,保护华人权益,解决纠纷,交涉税务问题等,为山东移民社会网络的健康发展提供了重要保障。

因此,在远东地区的华人商业集团中,山东移民社会网络的发展使得山东商人在商业实体的数量、从业人数以及资本规模等关键经济指标上均显示出显著的比较优势。

4.个案研究——山东商人的佼佼者张廷阁

在不断的经营过程中,在俄罗斯滨海地区的海参崴、伯力、双城子等地,经商的山东人中也出现了一些较有实力的商家,如张廷阁(1875—1954)、王益斋等。张廷阁为山东掖县人,是大名鼎鼎的北京五星啤酒的创立者(1915年),曾担任海参崴中华总商会会长。王益斋为山东荣成人,是大名鼎鼎的烟台啤酒的创立者(1920年),曾担任海参崴文登同乡会的会长,曾坐着小汽车回到家乡,引起很多村民的围观,轰动一时。创建于1888年的双合盛商行(主要负责人是张廷阁和郝升堂)拥有资本50万卢布左右,是一家批发兼零售的大企业。

张廷阁出生于山东省掖县平里店镇石柱栏村,甲午战争后从烟台走海路闯关东到达海参崴。在海参崴,张廷阁先在“福长兴”餐馆当学徒,后受同乡“双合盛”杂货店经理郝升堂赏识,于1898年受邀入伙经营。1904年,张廷阁抓住日俄战争物流受限的机会,派人去哈尔滨以每斤4分钱价格购入大批食盐,运到海参崴后以每斤五角、六角的高价抛售,获得暴利。他又靠给俄军提供军需食品大赚一把,资本迅速膨胀。有了资金,他在海参崴租地建房、不断扩大经营范围,与多国的制造商和供应商签订了长期合作协议,成为海参崴当地商界的首富。张廷阁也因其卓越的商业才能和领导能力,被同业推举为海参崴中华总商会会长。

总的来看,山东移民对海参崴的经济发展做出了重要贡献。他们不仅带来了劳动力,还带来了中国的商业模式和商贸习惯,丰富了当地的经济活动,促进了中俄边境地区的贸易往来。

三、山东移民对祖国及家乡经济社会发展的贡献

山东人移民海参崴,无形中在祖国和移居地之间架设了一座联系的桥梁,他们不仅以劳动力的巨大投入推动海参崴发展,也通过物资、资本、管理和技术等方面的交流支持了祖国的发展,尤其是促进了山东贸易、生产的发展和民生进步。

(一)贸易的发展

由于海参崴和其他远东城市的华人以山东移民为主,自然衣食住行各种需求的满足也以山东物产为主,由此密切了和山东家乡的联系,推动了山东贸易和相关产业的发展。19世纪末至20世纪初,海参崴华商贸易呈现显著地域特征与规模优势。其店铺中山东特色商品占比达20%~30%,以肉牛贸易为支柱产业:1904—1909年间山东肉牛年出口量从2000头激增至5252头,总出栏量达88万斤,主要供应海参崴市场。同期中国对俄远东出口商品结构多元,涵盖茶叶(占尼古拉耶夫斯克港1893年食品进口总额的35%)、丝绸及花生等高附加值农产品,当年该港录得中国食品进口额10.2万卢布,工业品4600卢布。贸易扩张催生专业化物流体系,华商群体组建30艘载重30吨的规模化船队,配备专属货运码头。出口贸易额持续攀升,常态年交易量超5万卢布,其中1878年峰值达83,350卢布,较基准年份增长66.7%。这种从生产源头到跨境运输的全链条控制贸易模式成为华商在远东市场保持竞争力的核心要素。而华工出关返乡的过程,更促进了山东烟台等港口发展中俄海运贸易。

(二)侨汇的增长

山东移民在海外经济体的持续扩张有效带动了侨汇资金的流动。据俄方统计,“1889年滨海省华侨的资金汇兑额为1,579,675卢布,1893年增长到4,010,228卢布,增长了1.5倍。1889—1893年,汇款总额为13,594,347卢布,年平均汇款2,718,869卢布。华侨汇款的主要方向是山东。”另据《远东贸易报》记载:“山东地方,向称人民输出货物在西伯利亚,为有名之地。每年由此人民寄归金额甚多,烟台市场,现存俄币约4万元。”

(三)工业领域的投资

随着晚清被推翻、民国建立,许多海参崴华商看到了国内大力发展工商业的机会,从1912年开始,张廷阁就着手将双合盛的资产全部转移到国内,并着手设厂投资,直到1919年,他在海参崴的业务完全结束。王益斋则于1920年创办了醴泉啤酒厂,生产烟台啤酒,这是继张廷阁创立的北京五星啤酒后,中国民族资本创立的第二家啤酒厂。他们能为国家经济发展做出这么大的贡献,当然是与他们强烈的爱国心以及早年在海参崴闯荡,开阔了眼界分不开的。

仍以张廷阁为例。张廷阁受“实业救国”思潮影响,于1912年携资归国创业。1914—1915年间通过收购外资企业创立五星啤酒及双合盛制粉厂,随后十年间(1920—1925)拓展制革、精油、航运及地产业务,构建跨行业实业体系。至1928年,其创办的双合盛无限公司账面资金达247万现大洋,成为哈尔滨最具实力的民族工商集团,张氏本人亦跃居哈埠民族资本首富。

(四)企业经营理念的引入

海参崴的山东移民不仅在资金、商业等层面大量援助中国,作为跨文化交流的桥梁,山东移民还将俄国的文化、科技和理念带回中国。其中一些人在俄国学习到了先进的技术和管理经验,回国后将这些知识应用于国内产业,推动了中国工业化和现代化进程。比如,张廷阁秉持“优产重器”理念,持续引进国际先进设备及技术团队,推动双合盛制粉厂通过技术迭代保持市场优势。1928年启动的跨国装备升级工程,引进德瑞尖端制粉机械并扩建现代化厂房,实现日产能15.4万公斤的跃升,巩固了其在面粉行业的领军地位。

四、山东移民在海参崴生存发展面临的困难与挑战

山东移民在海参崴等俄罗斯远东滨海州地区遇到的并不全是机会和阳光,也伴随着诸多挫折。

(一)俄罗斯的政策

海参崴当局既想利用华侨的廉价劳动力实现远东地区建设的目标,又怕影响俄罗斯的国家安全。前者往往体现在修建港口、铁路等急需劳动力的时期,后者主要体现在港口、铁路修筑完成,对劳动力需求严重下降的时期,为此对华侨不仅实施了高额税收政策,剥夺他们的经济利益,还在法律层面上进行歧视,导致华侨缺乏基本的法律保护和人身自由。特别是在20世纪初期,随着海参崴港口和西伯利亚铁路修筑的完成,沙俄政府对华侨的迫害与驱逐行为极为严重,其行为可被描述为“势将驱尽华民而后已”。沙俄当局在海参崴对华侨的残酷迫害,被中国驻海参崴商务委员桂芳以详尽的记录形式总结为“十大罪状”,包括歧视、虐待、纵匪、冤狱、造谣、枉法、邮件积压、税关勒索、庇护烟赌、殴辱等。这些行为不仅严重侵犯了华侨的基本权益和人格尊严,而且深刻反映了沙俄政府对华侨群体的极端不公正和残忍态度。甚至,在1911年春季,中国辛亥革命酝酿之际,沙俄政府利用这一政治动荡的时机,在以海参崴为中心的乌苏里江以东地区,开始了一场规模浩大的驱逐华侨行动。

而“黄祸论”等种族主义言论的兴起,进一步加剧了对华侨的迫害。种族歧视与社会排斥在19世纪下半叶至20世纪上半叶是全球性的普遍问题,而在军事封建性强的俄国则最为严重。它主要表现为对华侨在远东地区经济开发中作用的否定和排斥,而突出强调华侨的季节性工作模式和对俄国文化的排斥,亦即所谓不融于俄国社会。

(二)文化冲突

文化冲突也是一个不可忽视的因素。文化差异、语言障碍,成为华侨在该地区社会融合的重要障碍。这种文化和语言上的隔阂不仅在华侨的日常生活和工作中造成了沟通困难,也严重阻碍了华侨维护自身权益的能力。文化差异所引发的冲突,进一步加剧了华侨群体的边缘化和孤立感,这种社会排斥现象在经济和文化层面上限制了华侨子女接受高质量教育的机会,从而使得贫困和社会地位低下的问题在代际之间延续,形成了一个难以打破的循环。

俄国社会对中国人的担忧是多方面的,其中华工的季节性工作模式尤为突出。华工普遍认为,自己只是暂时居住在异国他乡,因此他们在当地的开支相对有限,而将大部分收入寄回或带回家乡,并对当地文化持有一种漠视的态度,即不愿意融入当地社会。这种观念与后来抵达的朝鲜移民形成鲜明对比,后者更倾向于接受俄国的文化规范,包括改宗东正教和成为俄国公民。

随着山东移民及其家属在海参崴定居,逐渐形成了有规模和凝聚力的华侨社区。他们重视教育并建立中文学校、庙宇和会馆等机构,为华侨提供精神文化支持并维护其权益。然而,俄国人认为中国移民与家乡的紧密联系阻碍了他们融入俄罗斯社会。

(三)不稳定的国内外政治局势

日俄战争及俄国动荡的政局,尤其是十月革命及其后的俄罗斯内战对海参崴的贸易活动产生了深远影响,导致贸易几乎停滞。主要原因包括政治动荡、运输基础设施的破坏、货币贬值以及运输工具的短缺等。这些因素共同作用,导致海参崴工作机会的减少和华侨人口的显著流失。

十月革命带来的社会动荡和政治变革对华侨的生活产生了显著影响。革命初期的不稳定和经济崩溃加剧了华工的生活困境,失业和基本生活资料的短缺进一步恶化了他们的生存条件。在十月革命和随后的俄罗斯国内战争期间,海参崴华侨被划分为两个不同的群体:较为贫寒的工人阶层和较为富裕的富商阶层。一方面,工人阶层得到了苏维埃政府的保护,然而因为十月革命、国内冲突、工业崩溃和交通中断,华侨遭遇了失业和归国无门的窘境,遭受饥饿、寒冷和贫困的困境,甚至语言沟通也成问题。尽管苏维埃政府在百废待兴的条件下努力帮助华工,但许多华工仍因战争和政治动荡而滞留俄罗斯。同时,旅俄华侨联合会等社会组织为华侨提供了重要支持,相当部分华工甚至加入红军,参与了苏维埃政权的保卫战。

另一方面,较为富裕的华侨成为革命暴力的目标。苏维埃政权对富裕华侨的政策呈现出复杂性,既有暴力征用和重税的压迫,也有保护性措施的实施,这主要指防止欺诈和勒索行为,调整征用程序,以及确保他们与其他外国公民享有同等的权利。这些措施在一定程度上缓解了革命带来的负面影响,为部分华侨提供了一定程度的安全和法律保护。

五、结语

19世纪末20世纪初,山东地区因人口激增、自然灾害频发、战乱连连以及土地资源紧张,导致大量山东人开始了“闯关东”的移民潮,到东北地区以及原属于中国但后来划归俄罗斯的滨海州地区寻找新的生活机会,海参崴因其大量的工作机会、繁忙的贸易和丰富的资源,成为了山东移民的重要目的地。

山东劳工的勤劳朴实创造了海参崴海港城市建设的巨大成就,山东华商的灵活经营策略构建了从同乡会到商会的巨大社会网络,他们不仅为海参崴的发展做出了重要贡献,还推动了跨国贸易的发展,促进了国内经济的发展和山东本土民众生活的改善。海参崴山东移民对祖国的贡献是多方面的,他们在海参崴的奋斗不仅改善了个人和家族的生活,更为祖国与家乡经济社会发展做出了巨大贡献。尽管经历了各种挑战和变化,山东移民在海参崴的历史仍然值得铭记。他们的奋斗精神和文化遗产继续影响着后代,并在中俄关系中留下了深刻的印记。

摘自:周子超、李晓、周建波:《近代山东海外移民探微——以俄罗斯海参崴山东移民为例的分析》,《华侨华人历史研究》2025年第1期。注释从略,如有需要请参见原文。