2024年11月5日,美国大选投票结果出炉,共和党候选人唐纳德·特朗普横扫七个摇摆州,获得压倒性胜利,再次当选为美国总统。此次大选中,美国华人踊跃参政,投票热情再创新高,且越来越多华人投票给特朗普。长期以来,美国华人在联邦层面的选举政治影响被认为微不足道。在华人人口规模扩大、选民地理分布调整和投票热情显著提升的情况下,该现象是否已发生变化?为何在特朗普1.0时期频繁出台歧视华人政策的情况下,华人选民在2020年大选中对他的支持率仍不降反升?在2024年大选中华人对特朗普的支持率为什么更是大幅提高?上述问题,已成为观察美国华人政治乃至美国族裔政治的一个关键点。

近年来,美国族裔人口结构的多元化态势,使得美国少数族裔政治成为学界的研究重点。有的研究从整体上描述美国少数族裔政治的情况,有的研究分别关注亚裔、拉美裔、非洲裔群体的政治状况,也有研究将视角聚焦于亚裔中的印度裔和越南裔。由于国外学界主要把亚裔作为整体进行研究,对美国华人政治的研究依然不足。尽管笔者已对美国华人精英、社团和民众参与选举政治和非选举政治展开论述,但是学界对选举政治的探讨仍仅限于对单次大选的个案研究,或对美国个别地区进行分析。这些研究未能从更长时段的历史视角分析美国华人政治取向变化,亦未能从联邦层面对选举政治展开整体分析,且较多研究未在实证数据层面分析亚裔的整体情况与华人的独有特点,尚需要从研究视角的历时性和研究方法的实证化上借鉴学界对其他少数族裔的分析,深化对美国华人政治的研究。因此,本文拟从政治取向的理论视角出发,运用统计分析方法,对美国华人在2000年以来7次大选中的政治取向与投票选择进行分析,基于数据分析此种变化的驱动因素,并对其意义进行探讨。

一、美国华人群体的人口特征与参政特点

2000年以来的美国华人人口特征,主要体现在以下五个方面。第一,从人口规模来看,美国华人人口数量增长快速。根据美国人口统计局的数据,截至2021年,美国华人总人数已达550万。其中,2024年大选中有资格参加投票的华人约为270万。第二,从地理分布来看,美国华人人口已从东西两岸向其他地区扩散。华人此前主要集中在加利福尼亚州(178万)、纽约州(82万)、夏威夷州(21万),近年来开始逐步向爱达荷州、北卡罗来纳州、犹他州等地迁移。第三,从移民代际来看,美国华人仍然以海外出生的第一代移民为主。在2008年、2012年、2016年和2020年时,海外出生的美国华人分别占74%、75%、71%、73%,美国本土出生的华人分别占26%、25%、29%、27%。可见,美国华人人口的70%以上属于第一代移民,近30%为第二代及以上的华裔,该比例基本保持稳定。第四,从语言运用来看,仍有近一半华人未能熟练掌握英语。擅长英语的华人比例从2008年的47%上升为2020年的51%,运用英语有困难的华人则相应从53%下降为49%,可见华人在移民融入方面略有改观。第五,从人均收入来看,华人收入差距大,中产规模较小。根据皮尤研究中心的统计,2022年美国华人高收入和低收入阶层各占29%,中产阶层占43%,相比于全美高收入、中产和低收入阶层分别为17%、52%和30%的数据,高收入阶层的华人比例更大。但前10%的华人家庭收入高于后10%家庭的19.2倍,远高于亚裔13.3倍的数值。在华人群体中,该项数据相比1980年的8.3倍,更是上升了10.9倍,是所有亚裔群体中的最高增幅。

1965年以前,由于一系列排华法案的限制,美国华人政治参与活动以争取平等移民权利和公民权利的非选举政治活动方式为主,参与选举政治只是个别现象。1965年,《移民与国籍法》、《投票权法》和《民权法案》通过以后,更多来自中国的移民得以进入美国并成为有投票权的美国公民,获得实质性政治参与权利。当前,美国华人参与选举政治和非选举政治都很重要。尤其是中国实行改革开放以来,中国移民的大规模涌入,是美国华人人口数量激增和社会政治地位提升的根本原因。但在20世纪末期,由于人口规模较小、语言障碍、参政意识不足等因素,美国华人参政积极性较低,长期被美国两党所忽视。2000年总统大选的选票悬案中,共和党候选人小布什仅以佛罗里达州的500余票优势击败民主党候选人戈尔,这次关键性的选举,使得两党意识到任何一个群体的选票都不可忽视,并开始重视华人选票。2000年以来,在人口数量快速增加、社会融入程度加深、参政意识提升、选票悬案所构成的“重大历史事件”刺激等多重因素综合作用下,美国华人开始更加积极地参与选举政治,表达政治诉求,成为美国社会中一股不可忽视的政治力量。

二、美国华人在大选中的政治取向变化

政治取向是个人对各种政治事务和政治关系的看法,如政治制度、领袖、党派、事件以及公共政策与个人在社会中的地位,具体可以分为参政的程度以及个人如何看待自己与政治体制的关系。其一,参政的程度通常用选民在选举中的投票率来衡量。其二,个人对政治体制的态度通常用政党认同与政治意识形态来测量。由于意识形态的测量方法繁多、标准不一,且华人层面的数据不足,本文以政党认同为视角,以美国华人在总统大选中的投票率和对两党候选人的支持率为指标,来分析衡量美国华人政治取向的变化。

(一)投票率

投票率(turnout)通常是指达到投票年龄或享有投票资格的公众参加投票的比例。但部分有关美国华人投票率的统计口径以该族裔总体人数作为基准,即总体投票率,并与成年公民投票率、注册选民投票率相区分。2000年前后,美国华人投票率很低,根据连培德整理的数据,1996年大选时华人的总体投票率为23%,成年公民投票率为43%,注册选民投票率为76%;1994年和1998年中期选举投票率更低,成年公民投票率分别为32%和31%。2000年以来,华人投票率较低的问题持续存在。在2008年大选中,据全美亚裔美国人调查(NAAS)数据显示,仅41%的华人表示一定会参加投票。据亚太裔美国人选民调查(AAPI)的出口民调显示,2016年大选中,美国华人的成年公民投票率仅为42%,也即整整20年过去后,虽然华人选民总数已大幅增加,但投票率并无显著提升。直到疫情期间的2020年大选,华人的成年公民投票率才上升至55%。2024年,根据亚太裔美国人选民调查的数据,60%的华人成年公民表示绝对会投票,21%相当肯定会投票,仅有19%表示不投票。可见华人投票积极性持续提高。

长期以来,导致美国华人投票率低的原因有以下几个方面:第一,由于缺少对美国政治文化的了解,华人参政议政的意识不强;第二,许多华人英语水平不足,仅有约一半人能够运用英语,且大多聚居在华人社区,与美国主流社会相脱离;第三,大多数华人将精力放在生存上,由于工作忙而没时间去投票;第四,由于缺乏关于美国政治的常识,许多华人不知道应投给哪位候选人。2020年投票率大幅上升,主要有以下两方面的原因:一是在疫情背景下,美国许多州都采用邮寄选票来进行投票,使得选民无需亲自前往投票站排队投票,提升了投票率;二是特朗普执政的四年里,美国政治极化加剧,疫情期间美国经济受到严重冲击,针对华人的种族歧视变本加厉,增强了华人的危机感,使他们开始重视参政议政。

(二)支持率

支持率是选民在选举中向不同候选人或政党投票的比例。1992年以前,以华人等族群为主体的美国亚裔主要支持共和党。有数据显示,55%的亚裔选民在1992年大选中支持共和党候选人老布什。1992年以来,支持民主党的亚裔人数大幅上升,主要原因包括克林顿时期的经济繁荣、民主党对少数族裔的政策更为友好,以及美国政治从共和党主导的保守派周期转变为民主党主导的自由派周期。此外,冷战结束后开启的全球化浪潮深刻改变了美国的人口结构,华人和其他少数族裔的人口迅速上升,这是促使美国华人政治取向变化的根本因素。

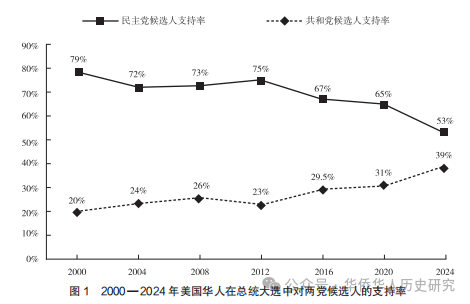

图1数据显示,在2000—2012年的4次大选中,美国华人对民主党候选人的支持率分别为79%、72%、73%、75%,均在70%以上,而对共和党候选人的支持率则分别为20%、24%、26%、23%,总体保持在20%~25%的区间内。这是华人政治取向的稳定期。2016年大选被认为是美国政治中的一次“关键性选举”。A这可能意味着一个保守派新周期的开始,而该判断直到2024年特朗普再次当选才得到初步确认。虽然亦有观点认为,目前难以确定美国是否进入保守派长周期。对美国华人的政治取向而言,2016年大选也是一个关键节点,即华人对共和党候选人特朗普的支持率上升到29.5%,且在2020年大选中继续提升到31%,超过30%,延续并验证了2016年的变化趋势。反观华人对民主党候选人的支持率,则出现明显下降,从2012年的75%下降到2016年的67%,并在2020年降低到65%。2024年大选中,华人政治取向的变化延续并加速了此前的趋势。华人对民主党的支持率仅有53%,下降了12%,而对共和党的支持率则上升至39%。若以270万选民为基础进行计算,则2024年支持民主党的华人减少了30余万,其中超过20万人转而支持特朗普。同时,美国华人已经超过了越南裔成为亚裔中最支持共和党的群体。2000年以来美国华人对两党的支持率出现了近30%的调整,因此,华人选民转向共和党的观点可以得到数据的验证,但未在全国范围内出现共和党支持者多于民主党的情形。

综上可见,2000年以来美国华人的政治取向变化有三个特点:第一,华人的投票率长期较低,但从2020年大选开始呈明显上升趋势,2024年成年华人公民投票率已超过50%。第二,支持民主党的华人比例仍然高于共和党,但自2000年以来出现近30%的降幅。第三,自2016年大选以降,支持共和党及特朗普的华人逐渐增加,相较于2000—2012年约有15%~20%的增幅。

三、影响美国华人政治取向变化的主要因素

影响美国华人政治取向变化的因素有诸多方面,在此主要从政党认同、选举议题、候选人好感度以及选民联系和选举动员四个方面进行分析。

(一)政党认同

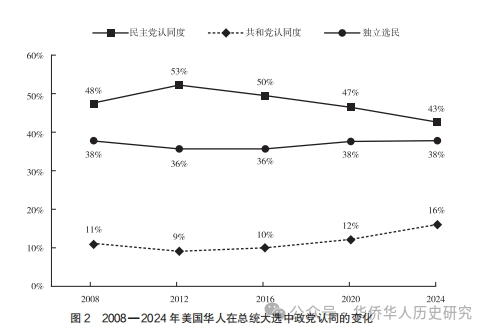

政党认同是民众形成的对政党的心理归属感,这种认同可能形成于童年时期的家庭环境,也可能受到成年后的政治经历影响,并使得选民有动力在投票时支持特定政党。据2008—2024年5次总统大选的调查数据(图2),认同民主党的华人分别占48%、53%、50%、47%、43%,认同共和党的则分别占11%、9%、10%、12%、16%。关于美国华人的政党认同,有三个主要特点:一是民主党长期占有压倒性优势,约半数华人认同民主党,远高于共和党。二是2012年以来华人对民主党的认同逐渐下降,而对共和党的认同略有上升。三是美国华人长期以来被认为政党认同程度较低,独立选民占比将近四成且比例非常稳定。若将美国华人群体与其他亚裔进行横向对比,可以发现仅有2016年大选,美国华人对两党的认同度(60%)排名亚裔中的倒数第二,略高于柬埔寨裔的57%,其余四次大选均在亚裔中垫底。由此可见,政党认同因素在理解华人政治取向上有很强的解释力,民主党认同度更高与选民最终投票给民主党候选人具有明显相关性。与此同时,近年来华人政党认同民主党下降和共和党上升的趋势也与他们的政治取向变化一致。此外,由于仍有近40%的独立选民,其政治取向需要运用其他因素进行解释。

(二)选举议题

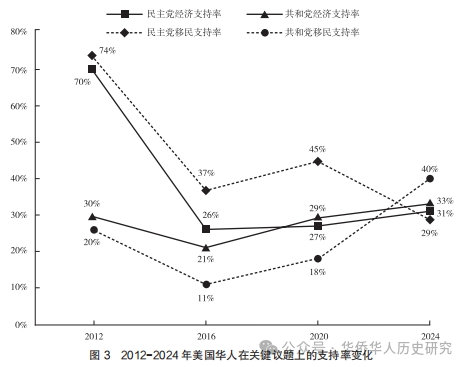

选举议题是解释华人选民政治取向的关键,因为选举议题直接涉及选民的切身利益。2000年以来的较长时间内,民主党在大多数关键议题上对共和党的领先优势很大。在2004年大选中,根据由塔兰斯集团等三家咨询机构针对亚裔选民所做的民意调查显示,有47%的受访者认为,经济和就业状况是大选的决定性议题,只有22%的人选择伊拉克和反恐问题。在全球金融危机大背景下的2008年大选,亚裔选民对经济议题的关注度显著升高,66%的选民认为经济问题非常重要,其中72%的人认为奥巴马能够处理好经济,高于麦凯恩的56%。其次,40%亚裔关注医疗保险议题,奥巴马提出的医改计划得到71%的华人选民支持,反对者仅占29%。外交方面,认为奥巴马能够更好处理伊拉克战争的比例(35%)也高于麦凯恩(26%)。可见奥巴马在多项议题取得领先。2012年大选的出口民调,也显示出亚裔选民在议题因素上对奥巴马的压倒性支持。在经济、医疗、教育、社会安全、国家安全、环境、种族歧视和移民问题上,支持奥巴马的比例分别为70%、74%、74%、73%、68%、76%、77%、74%,支持罗姆尼的比例则分别为30%、26%、26%、27%、32%、24%、23%、26%。

2016年大选以来,特朗普在华人选民中的支持率逐渐上升,该变化背后涉及多项议题的影响。在2016年大选中,华人选民对特朗普的支持率上升已初现端倪。值得高度关注的问题是,为什么在新冠疫情背景下的2020年大选中,特朗普仍能赢得更多华人选民的支持?从候选人因素来看,华人选民对民主党候选人拜登的好感度高于希拉里(见下文图4)。从总体选情来看,由于新冠疫情、人口多元化、特朗普支持率先天不足等因素,2020年大选的结构和趋势对特朗普连任不利。由于华人对拜登的好感度更高以及2020年的选举结构对特朗普不利,华人选民在2020年对民主党的支持率应有所上升,但最终结果却是华人对民主党的支持率小幅下降,对共和党的支持率略有上升。因此,华人选民的政治取向展现出持续有利于特朗普的变化更加耐人寻味。最可能的解释是经济因素。亚裔美国人选民调查(AAVS)在2016年和2020年的同系列调查数据显示,2016年,有26%的华人选民认为民主党可以更好地处理经济问题,高于共和党的21%,虽已降低,但符合民主党在华人选民中的传统优势。但在2020年,认为共和党能更好地处理经济问题的华人选民上升为29%,首次超过民主党的27%。共计97%的华人选民认为经济是重要问题,其中51%认为极其重要。由于华人对特朗普1.0经济政策的认可度较高,其对共和党的支持率也顺势增长。该趋势可以在2024年的民调中得到进一步证实。数据显示,认为共和党能更好处理经济问题的华人选民上升为33%,高于民主党的31%,且认为共和党能更好应对通货膨胀的华人选民也是33%,但民主党该项数据下降为26%,差距进一步拉大。由此可见,经济问题一直是牵动华人选民政治取向的关键因素,在短短十余年间,华人选民对民主党的经济政策信任程度从70%以上下跌到30%左右,对共和党的信任程度则逐渐提升,最终超越民主党(图3)。这一点可以直接解释华人对共和党的支持率为何从2012年的23%上升为2024年的39%。对经济议题的进一步解释,涉及到特朗普1.0时期美国经济表现较好,失业率低,华人的工资和生活水平得到提高。相反,拜登时期的通货膨胀严重打击了工薪和中产阶层的华人,华人对民主党政府的经济政策存在不满。

华人选民在2024年大选中对特朗普的支持率继续上升至39%,相比于2016年和2020年更为明显。该变化背后涉及到移民、社会犯罪等问题的影响,这些议题的政党倾向在2024年大选期间出现反转现象。第一,华人在移民问题上的政治取向出现大幅变化。2020年亚裔美国人选民调查的数据显示,仍有45%的华人选民认为民主党可以更好地处理移民问题,远高于支持共和党的18%。但2024年的同系列调查数据表明,仅有29%的华人选民认为民主党能够更好地处理移民问题,低于共和党的40%。第二,华人对社会犯罪议题的支持度出现反转。2016年亚裔美国人选民调查的数据显示,43%的华人选民认为民主党能更好地处理社会犯罪问题,高于共和党的10%。但2024年的亚裔美国人投票调查数据显示,35%的华人选民在控制犯罪问题上更信任共和党,高于信任民主党的24%。上述变化的原因是拜登时期美国非法移民增多,不仅危害治安环境,还挤占工薪阶层的就业机会。上述议题显著影响选情。《纽约时报》和锡耶纳学院的联合民调显示,全美24%的选民认为经济问题最重要,排名第一。认为堕胎(18%)与移民(15%)问题最重要的选民比例分列第二和第三。具体到华人选民,分别有97%、96%、91%的华人认为经济通胀、社会犯罪、移民问题有重要性。

虽然经济、移民等部分议题出现对共和党更为有利的态势,但华人选民仍在2024年大选中的系列议题上保持对民主党的支持,促使过半华人选民支持民主党。一是医疗保健议题,51%的华人选民更信任民主党,远高于共和党的19%。二是教育议题,36%的华人选民更信任民主党,高于共和党的19%。三是控枪议题,48%的华人选民更信任民主党,是共和党的两倍(24%)。四是制止种族歧视和犯罪议题,47%的华人选民更信任民主党,高于共和党的15%。五是堕胎权问题,57%的华人选民更支持民主党,高于共和党的18%。六是外交政策议题,分别有45%和49%的华人选民更信任民主党的对华政策和涉台政策,远高于共和党的21%和20%。

(三)候选人好感度

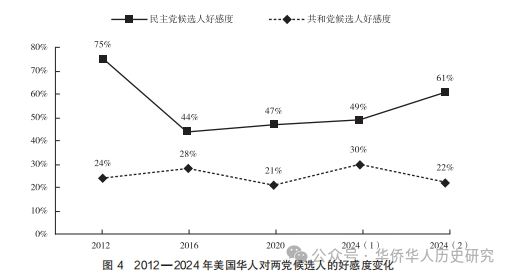

候选人好感度被认为在某些情况下比政党认同和选举议题更重要,包括候选人的领导力、经历、判断力、正直程度、能力和精力等内容。图4所示,在2012—2024年的四次大选中,包括2024年拜登退选前的数据在内,五组数据均显示华人对民主党候选人好感度高于共和党。上述数据有助于检验候选人因素在华人政治取向中的影响力。第一个案例是2016年大选。2016年大选的出口民调中,仅5%的华人选民表示非常喜欢特朗普,23%表示有些喜欢,25%的人表示很不喜欢,22%的人有些不喜欢,排在十个亚裔族群的第四位。但华人对民主党候选人希拉里的好感度在亚裔中排名倒数第一,仅8%的人表示非常喜欢,36%的人有些喜欢,20%的人很不喜欢,21%的人有些不喜欢。结果是2016年华人选民对特朗普的支持率上升至29.5%,反之对希拉里的支持率下降为67%(图1)。从政党认同看,2016年民主党保持着50%:10%的优势,因此该视角不易解释为何华人的政治取向在2016年发生了明显变化,候选人因素可以提供补充解释,即希拉里是近年来华人选民最不喜欢的民主党候选人。华人对希拉里的好感度(44%)与奥巴马(75%)相比出现断崖式下跌。背后原因涉及到华人对希拉里丑闻缠身的建制派形象产生厌倦,更多人开始支持真诚和反建制的“局外人”特朗普。第二个案例是2024年大选的换人事件。图4可见,拜登一直以来在华人选民中的好感度不高,在2024年仅有49%,哈里斯则为61%,高于拜登。2024年9月换人后的民调显示,华人选民对民主党的支持率迅速从对拜登的54%上升为对哈里斯的65%。换人事件并未改变除候选人以外的其他因素,政党认同是长期变迁的结果,2024年大选中共和党在经济、移民议题上始终稳定占优。但换人事件后,华人对民主党的支持率上升了11%,说明华人对哈里斯的好感度发挥了关键作用。

(四)选民联系和选举动员

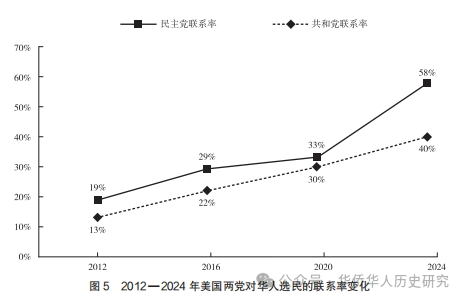

选民联系和选举动员是政党和候选人与选民进行沟通的方式,有助于通过说服来提升选民的投票率和支持率,两党都会投入大量的资金和人力用于选民动员。进入互联网时代以来,随着技术进步,联系和动员选民变得更加频繁且容易实现,促使选民联系率出现飙升趋势。在美国政治极化凸显的情况下,两党选民严重对立,中间选民数量减少,选举往往是双方基本盘之间的对决,两党比拼的是谁能更大限度地动员其基本盘,选举动员的作用侧重于提升投票率。尽管美国政治的总体态势如此,但美国华人选民中独立选民的比例仍长期保持在36%-38%之间(图2),至少在政党认同层次未受两党极化的显著影响,此时两党的选举联系和动员,不仅能起到提振投票率的作用,还能实现对中间选民的吸引,提升本党的支持率。研究表明,以微信为代表的社交媒体可以有效拓宽华人政治参与的资源条件、增强内部认同感和群体效能信念,并通过改变传统组织动员方式来跨越地理限制,达到动员更多华人个体的效果。据亚太裔美国人投票(APIA Vote)组织在2012—2024年四次大选的追踪数据显示(图5),美国两党对华人的联系率大幅上升,民主党联系率从2012年的19%上升为2024年的58%,共和党联系率则从2012年的13%增长至2024年的40%。民主党保持优势,符合民主党在华人中支持率更高的现实。可见两党对华人选民的重视程度越来越高。可以推断,华人投票率的上升与选民联系率的提高有着密切关系。

四、美国华人政治取向变化的意义

从少数族裔参政的视角看,美国华人政治取向变化在政治精英直接参与决策、政治团体塑造舆论压力、摇摆州选民发挥关键作用等方面具有积极意义。

(一)政治精英直接参与决策

美国华人政治取向变化的总体特点是投票率和对共和党的支持率上升,这将助推更多华人政治精英在美国联邦政府中担任要职。当前特点是民主党华人精英占据一定优势,但共和党华人精英将逐步在美国国会和行政部门的决策中发挥更重要的作用。

第一种方式是通过委任参与政治。2000年以来,随着美国华人政治地位提高,华人精英开始被委任为美国内阁部长级官员。2001年,共和党人赵小兰(Elaine Chao)被任命为小布什政府的劳工部长,是首位美国联邦政府中的华人部长。特朗普1.0时期,赵小兰再次担任交通部长。在特朗普2.0的官员提名中,虽暂无华人内阁部长任命,但仍有黄之瀚(Alex Wong)担任白宫副国家安全顾问和张振熙(Steven Cheung)担任白宫通讯主任,且不排除特朗普后续会任命华人部长。相较于共和党,民主党政府中的华人部长人数更多。奥巴马时期,民主党人朱棣文(Steven Chu)于2009年至2013年担任联邦能源部长,骆家辉(Gary Locke)于2009年至2011年担任商务部长。拜登时期,民主党人苏维思(Julie Su)于2023年起担任劳工部长。因此,美国总统提名华人精英担任政府要职已成常态,这有助于华人在联邦层面发挥政治与政策影响。

第二种方式是竞选联邦国会议员。虽然当前美国国会中没有华人参议员,但民主党华人政治精英已经在众议院层面形成稳定影响力。当前在任的三位民主党联邦众议员赵美心(Judy Chu)、孟昭文(Grace Meng)和刘云平(Tied Liu)分别在2009年、2012年和2014年当选。反之,共和党政治精英长期面临在联邦国会层面缺乏影响力的情况。首位华人共和党参议员邝友良(Hiram Leong Fong)在夏威夷州当选,任期为1959—1977年,距今十分久远。邝友良之后的三十余年中,美国国会未见共和党籍华人身影。2010年5月,同样来自夏威夷州的周永康(Charles K.Djou)在众议院补选中胜出,成为美国史上第一位华人共和党联邦众议员,但其胜利的原因是选区中两位民主党人相互竞争所产生的分票效应,并于担任众议员半年后败选,未能持续发挥政治影响。直到2024年,加州国会第20选区的共和党人方文思(Vincent Fong)才在众议院补选中接替被弹劾下台并辞职的前议长麦卡锡(Kevin McCarthy),成为当前唯一的华人共和党国会议员。方文思曾担任麦卡锡的办公室主任,在竞选中得到特朗普和麦卡锡的双重支持,其政策理念与特朗普相近,主张严格管控边境的非法移民。2024年大选中,方文思顺利在加州第20选区击败共和党同僚迈克·布德罗(Mike Boudreaux)当选第119届国会众议员,考虑到其所在的选区是共和党的票仓,预计方文思将作为华人共和党政治精英的代表在未来美国国会政治中发挥影响。华人在美国国会中已有能力发挥常态化影响,但华人政治地位仍然长期与自身人口数量和经济社会地位不匹配。当前华人人口约占全美总人口的1.5%,而国会两院共有435名众议员、100名参议员,若与人口比例相匹配,国会应有6~7名华人联邦众议员、1~2名华人联邦参议员。但目前只有4位众议员、暂无参议员,由此可知,华人在联邦层面的政治实力尚待提升。

(二)政治团体塑造舆论压力

美国华人政治取向变化将促使华人政治团体活动更加活跃,突出表现是支持特朗普的华人团体增加,在美国选举政治和非选举政治中发挥更大作用。选举政治方面,美国华人通过成立特朗普助选团来为共和党开展选民动员。2016年大选中,最令人注目的“华裔北美川普助选团”从最初的3人发展到数千人,遍布全美18个州,为特朗普奔走呼号拉选票。助选团包括团长王湉在内的45位华人与特朗普在其家中举行见面会,特朗普对助选团表示感谢,这次会面也是特朗普首次会见华人团体。非选举政治方面,华人团体的影响力也越来越大,出现反对民主党政策的行动,不受政党认同限制。2014年,加州民主党州参议员艾德·贺南德兹(Edward Hernandez)提出加州宪法第5号修正案,要求实行种族照顾政策,实际上是限制亚裔入学比例,给予非洲裔和拉美裔更多入学机会。该法案严重影响美国华人乃至亚裔群体的教育权益,违背机会平等原则。美国百人会、美亚团结促进会等多个团体表示反对,并动员华人民众通过连署请愿、录制短片、示威游行等方式施加舆论压力。在强大的压力下,联邦众议员赵美心反对该法案,加州众议院议长约翰·派瑞兹(John Perez)宣布不会支持该案,并将其发回州参议院,最终该法案未获通过。由此可见,近年来美国华人政治团体的影响力和代表性不断增强。华人团体的活动不受制于政党认同,而是以维护华人社区的实际利益为目标,通过施加舆论压力的方式来影响选举政治和政府政策。

(三)摇摆州选民发挥关键作用

美国大选结果通常由摇摆州的选举结果决定。摇摆州华人选民的政治取向变化使得他们有可能形成集团投票,从而在大选中发挥关键少数作用。而华人选民在摇摆州发挥关键少数作用,需要同时具备选民规模扩大和选举竞争性提高两个条件。从选民规模来看,美国七大摇摆州的华人选民已渐成规模。目前,宾夕法尼亚州的华人选民已超过5万人,佐治亚和密歇根州的华人选民为3万余人,内华达州、北卡罗来纳州和亚利桑那州为2万余人。从选举竞争性来看,美国大选的竞争日渐激烈,两党在摇摆州的得票差距很小,这给华人等少数群体发挥关键作用提供了宝贵机会。例如,两党在2016年大选中的密歇根州、2020年大选中的佐治亚州和亚利桑那州都只有约1万票的微小差距。结合这些州的华人选民规模,可以发现仅需小于或约等于20%的华人选民改变政治取向,便能翻转这些州的选举结果。考虑到2000年以来全美华人政治取向已发生25%-30%的变化,具体到摇摆州至少有10%-20%的变化,在这些州很有可能影响选举结果。一般情况下,州一级的支持率变化会比全国有更明显的波动,加上华人中间选民比例高,有效的竞选活动能够左右华人选民的“摇摆”。例如,CNN对2024年大选的全美出口民调显示,亚裔对民主党和共和党的支持率分别为55%和40%,而2020年分别为61%和34%,全美层面的数据有6%的总体变化。但是,2024年内华达州有61%的亚裔支持共和党,仅38%支持民主党,而在2020年,有64%支持民主党、35%支持共和党,该州亚裔26%的政治取向变化远高于全国平均值。此外,华人社区通常有聚居、阶层相近、语言相通等同质化特点。若两党能够提出符合华人利益的针对性政策,与华人团体合作加大选民联系和动员力度,说服华人选民改变政治取向,他们就更有可能形成集团投票并在摇摆州选举中发挥关键少数作用。

五、结语

2000年以来,美国华人对共和党的支持率逐渐上升,对民主党的支持率显著下降,该变化受到多种因素的影响。从美国华人的内部因素来看,华人群体自身的族群特质影响他们的政治取向,例如倾向于机会平等、相信勤劳致富的传统文化以及重视社会秩序与安全等保守价值观均与共和党的理念相近。从美国两党政策的外部因素来看,阶层利益与身份政治的交互影响导致华人政治取向的复杂变化。一方面,共和党主张减税的经济政策与限制非法移民的社会政策因符合华人的阶层利益而成为驱动其政治取向变化的关键动力——尽管华人群体对特朗普本人的好感度并没有提高,且许多华人对特朗普1.0时期的种族歧视政策仍心存戒备;另一方面,民主党则持续推动对少数族裔更加宽容的身份政治议程,其种族平权、医疗改革、教育改革等自由派政策维系着华人选民的支持率,但是,近年来美国华人对民主党的政党认同度和支持率均有明显下降,说明身份政治在阶层利益驱动下并不稳固。

美国华人政治取向变化的新现实具有诸多启示。尽管华人参政不断取得新进展,但是华人投票率长期低于其他少数族裔,政治冷感现象依旧显著,这直接影响华人政治影响力的进一步提高与两党对华人利益的重视程度。展望未来,虽然美国华人群体转向支持共和党的前景受制于特朗普2.0时期的内外政策,但可以确定的是,华人的政治取向相对来说更少受到政党认同的影响,经济就业、社会安全等议题始终发挥着重要作用。若特朗普政府能够推出符合华人利益的政策,改善美国经济和社会治安状况,减少种族歧视,则华人对共和党的支持率将会继续上升。此外,虽然“利益导向”的“摇摆”可能会提升华人在美国政治中的影响力,但从更长的历史时段来看,在短短四分之一世纪中,华人政治取向已从民主党占据压倒性优势逐步转为两党的分化态势。这意味着拥有相近政治文化的华人群体也无法置身于美国政党政治的恶性竞争之外,分化与冲突正在逐步渗透到华人社区。

摘自:万晓宏、林岳明:《2000年以来美国华人的政治取向变化——基于2000—2024年美国大选的数据分析》,《华侨华人历史研究》2025年第1期。注释从略,如有需要请参见原文。