探访广州市陈嘉庚纪念中学,是在一个秋日午后。灿烂的阳光追着西湾路拐入大岗元北巷道,洒向斜坡尽头的广州市陈嘉庚纪念中学。赫然入目的是校门前方一面照壁,上面镶嵌着广州市陈嘉庚纪念中学的校训——“诚毅忠公”,四个大字熠熠生辉。这一校训的由来,与著名爱国侨领陈嘉庚有着很深的渊源。

这份渊源,还得从广州市陈嘉庚纪念中学的前身——国立第二侨民师范学校说起。

苦心孤诣办教育,矢志不移办师范

20世纪三四十年代,东南亚各国华文教育迅速发展,华文教师匮乏的状况也日益凸显,引起陈嘉庚的关注和担忧。1941年初,他致电时任国民政府教育部部长陈立夫,提请国民政府创办华侨师范学校。他在《请政府办华侨示范》中阐述道:“南洋华侨中小学校,三千余校,男女学生三十万余人,教师一万余人,闽粤二省人居多。而南洋亦未有华侨正式师范学校,所需教师概从祖国聘来。以闽粤二省现状观之,所有师校毕业生,已不敷省内需求,而南洋华校,年须增加千余人,多向省内争聘,致闽粤教师愈形缺乏。余故电请重庆教长陈立夫,在闽粤两省各创设华侨师范学校一所。”

“苦心孤诣办教育,矢志不移办师范。”陈嘉庚多次向陈立夫致电陈情:“惟国内设校,所以必在闽粤两省者,以海外千余万华侨闽粤两者占百分九十以上,而闽省侨民,尤以闽南人占最多数,故国内如可设校,必以闽、粤为先,闽省更以闽南为重,以风土人情之适宜,定可收事半功倍之成效。集美学校之学生,二十年来所表著于南洋者,大可资为证例也。”陈嘉庚根据南洋华文学校学子的祖籍情况,多次强调“设置国立师范学校,国立校址宜设于闽粤两省,而闽省尤宜设闽南漳泉辖内,庶实效方有可期”。

为此,陈嘉庚还以华侨界参政员的身份向国民参政会提交了《关于在闽粤创设师范学校提案》。该提案终获1941年初召开的第二届国民参政会通过,之后,国立第一侨民师范学校(以下简称“侨一师”)和国立第二侨民师范学校(以下简称“侨二师”)相继在福建和广东创办。

侨二师创办于1942年8月,正值抗日战争最艰苦时期。彼时,以国立中山大学为代表的一大批知名高校早已在战火中迁徙至粤北,分散多处办学。侨二师正好选址在韶关乐昌坪石镇的武阳司村,国立中山大学法学院也曾在此办学。侨二师当年使用的校舍——蓝氏宗祠,是国立中山大学法学院留下的校舍。

侨二师的创设初衷是为海外华文学校培育师资,因此除开设国文、英文、数学、地理等常规课程外,还加授东方语文选修(印度、泰国、安南、缅甸及马来语文等,每人选修两科)。第一届报名人数达数千人,福建、广东、江西以及港澳等地区的华侨子弟都来报名,最后录取了240人。当年教育部规定学生每人每年给予制服费、贷金、生活补助费、侨生救济金等约2000余元,但这些费用却为学校当局贪墨。学校甚至还要求学生交有名无实的制服费等,伙食也是僧多粥少,学生常常食不果腹。虽然条件艰苦,但学生团结互助,共克时艰,十分珍惜当下的学习机会,“集资买灯油,四五人一起围坐在一盏四方形的小煤油灯下做作业”。

受战火殃及,1944年10月至1945年12月,短短一年间,侨二师三次迁移,从武阳司到南雄,又从南雄到安远,之后又从安远搬到梅县松口,借当地侨商空宅办学。直至抗日战争胜利后,侨二师在1946年1月搬迁至广州西村原美华中学校址复课,并于1947年9月搬入广州市陈嘉庚纪念中学如今的校址。

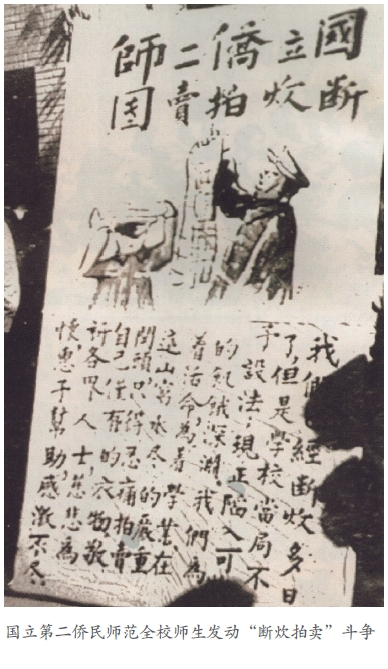

铭记“断炊拍卖”,传承红色基因

广州市陈嘉庚纪念中学是一所有着深刻红色印记的学校,是广州市中共党史教育基地、广州市第二批红色教育示范校。

矗立在校门内的国立第二侨民师范纪念碑,是由侨二师校友自发捐资和广州市教委拨款于1998年建立的,铭记着往昔峥嵘岁月。

解放战争时期,中国共产党广州地方组织委派党员李颖群考入该校,后来又派领导人黄菘华、唐北雁负责联系指导该校开展革命斗争,发展党的外围组织——爱国民主协会(后称地下学联),开拓了人民武装斗争以外的“第二条战线”。在中国共产党的领导下,学校内部孕育了一批要求进步反对压迫的学生,成立进步学生团体开展进步的读书及文艺活动,以反对国民党政府的贪腐行为和对进步人士的迫害。

由于国民党政府贪污腐败,加上当时货币贬值、物价暴涨,1948年秋季侨二师出现了多次断炊危机。在第四次断炊时,校长和其他领导人甚至弃职逃走,让学生自寻活路。为解燃眉之急,中共派广州地下学联到侨二师部署,组织全校师生发动“断炊拍卖”斗争。学生们将值钱的东西捐献出来,挂在板车四周,高举“国立侨二师断炊拍卖团”“擦鞋队”“卖花队”的大牌和旗帜,浩浩荡荡奔赴汉民北路(现北京路)、惠爱中(现中山五路)、上九路、下九路和长堤等闹市举行拍卖活动。“断炊拍卖”斗争轰动一时,赢得社会各界广泛的同情和支持。其间,广雅、长风、美华、培道、知用、市二中、中大附中、海事等学校和单位派代表前来慰问和捐献。侨一师也致电慰问。据不完全统计,学校收到金圆券2.8万多元、港币434元、白米6200斤。

在“断炊拍卖”同时,学生还派代表去广东省教育厅、广州市政府请愿。最后广东省教育厅答应为侨二师解决断炊的问题,随后广州市政府给侨二师拨发了2000斤糙米和2000元金圆券。至此,“断炊拍卖”行动取得圆满胜利,1948年12月18日,学生在省港大报上发表了《断炊拍卖结束告社会人士书》,宣告复课。

1949年7月,侨二师被下令解散。侨二师一部分学生到解放区参加武装斗争和政权建设,一部分留在广州从事学生、工人、妇女运动,为广州解放作出积极的贡献。

国立第二侨民师范纪念碑碑座雕刻了在抗日战争和解放战争中牺牲的六位革命烈士:苏丹、李洁容、吴其占、陈恒光、庄栈贤、肖开伦,他们大多牺牲在双十年华。

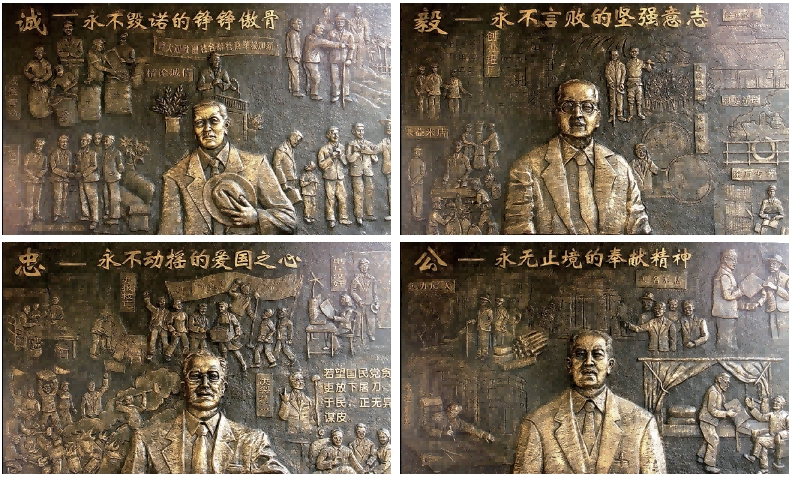

校园里的“诚毅忠公”浮雕

中华人民共和国成立后,这处办学之地先后更名为广东省立第一师范学校、广州市第二师范学校、广州市第三十中学,直至2006年,更名为广州市陈嘉庚纪念中学。

历经岁月洗礼,广州市陈嘉庚纪念中学将这份红色情怀,铸于纪念碑中,写在校史馆里,在一届又一届学生心中播下了红色基因的种子。

“嘉庚精神”立校,诚毅品格树人

广州市陈嘉庚纪念中学浓郁的嘉庚文化,散落在一步一景里——天然成荫大榕树下的嘉庚广场里矗立着一座陈嘉庚铜像;校史馆入口搭建了嘉庚风格建筑的檐廊和一幅偌大的“华侨旗帜 民族光辉”壁画;校区主楼各层都挂有表现陈嘉庚贡献与“嘉庚精神”的铜雕壁画;廊道文化墙上还粘贴有“嘉庚之声”的标语……

学校还将嘉庚文化融入日常教学活动中,如春风化雨般润泽学子心田。

广州市陈嘉庚纪念中学的开学典礼有一个传统:新生入学都要穿过一道“诚毅门”。青春洋溢的少年们踩着红毯,在分列于拱门两旁的老师的欢迎下,有序地穿过“诚毅门”,成为一名嘉庚学子。开学的第一课则是“诚毅忠公”思想教育课。每届新生入学,老师都安排这节课,向学生讲述源于“嘉庚精神”的校训——“诚毅忠公”的内涵:诚——诚实,诚以为国,诚信待人,实事求是;毅——坚毅,毅以处事,追求理想,艰苦奋斗;忠——爱国,忠于国家,心怀天下,关心民生;公——责任,大公无私,服务他人,奉献社会。

2014年3月,广州市陈嘉庚纪念中学还启动了以“嘉庚精神 你我接力”为主题的校园讲解员选拔大赛,在全校师生中掀起一股“宣传‘嘉庚精神’”的热潮。大赛选拔出的“十佳讲解员”,在学校的进一步培养下,成为“嘉庚精神”的志愿宣讲者,向校内师生和来访人士宣讲陈嘉庚的光辉事迹,展现新一代嘉庚学子的良好风貌。至今,广州市陈嘉庚纪念中学已举办了十届校园讲解员选拔大赛,培养了一批批优秀的嘉庚式少年,让“嘉庚精神”在新时代薪火相传。

自侨二师的第一个学生社团“萤光社”成立以来,学生社团文化一直传承至广州市陈嘉庚纪念中学,成为其办学特色。一路走来,学校紧紧围绕“嘉庚精神”立校,“诚毅”品格树人的目标,以“嘉庚精神”为学校核心文化,以“让每一个孩子都能够成功”为教育理念,通过“社团育人”的办学模式,培养具有爱国情怀、诚信待人、坚毅做事、社会责任感的合格公民。2010年,广州市陈嘉庚纪念中学为推进教育品牌工程建设,举办以陈嘉庚的名字命名的“嘉庚杯”中小学优秀学生社团评选活动,至今已举办十四届,成为培养孩子的综合素质、健全孩子的人格、发展孩子的个性特长的重要舞台。如今,“嘉庚杯”中小学优秀学生社团评选活动已是荔湾教育界的一个传统。

八十余载栉风沐雨,弦歌不辍,薪火相传,广州市陈嘉庚纪念中学谨遵“诚毅忠公”之校训,偕时代踏浪前行,踔厉书写新的篇章。