当前,全球的华侨华人数量超过6000万,其中,华裔青年的数量持续增加。随着中国经济的快速发展和教育资源的不断完善,越来越多的华裔青年选择来中国学习和工作。这一现象不仅是移民研究的重要议题,也是华裔研究的核心组成部分。许多研究指出,自我认同的构建是华裔青年面临的一大挑战。那些在海外出生和成长,而后选择来华学习或工作的华裔青年,可能会经历双重文化背景所带来的认同危机。在东道国,他们经历了青少年期关键的自我认知和身份探索阶段,常常作为边缘群体而产生身份认知的困惑。回到祖籍国后,他们需要适应新的文化和制度环境,可能会因与原有社会和身份的断裂而再次面临孤立无援的境地。在这一过程中,处于成年早期的华裔青年需要重新进行文化适应和自我调整,以应对“在东道国感到异化,在祖籍国仍觉得是他者”的双重边缘身份危机。

身份是一种动态的概念,它是通过语言和其他符号实践构建的,而交流和对话是身份建构的重要环节。社交媒体作为一种新的交互空间,已成为身份认同建构的重要场域。对于华裔新生代而言,数字空间为他们提供了共享生活经验和构建“我是谁”认知的新环境。然而,关于祖籍国社交媒体的使用如何影响华裔青年与国内同胞之间的相互认可,如何参与和调整来华华裔青年的身份认同,目前尚未得到充分的关注和讨论。因此,本文旨在探讨祖籍国社交媒体的使用如何参与华裔青年的身份协商、影响其身份的构建及增强其身份认同感。

一、文献回顾

(一)双重边缘人的身份危机

“边缘人”的概念最早由罗伯特·帕克(Robert E.Park)提出,用于指代身处两种(或以上)文化之间,却没能融入两种文化之中的人。埃弗里特·斯通奎斯特(Everett V.Stonequist)进一步将边缘人细分为种族与文化双重边缘人和仅文化上的边缘人。对于本研究的对象——来华华裔新生代而言,他们在两种文化边缘中穿梭,经历的双重边缘化使他们不断面对身份认同的危机。

既有研究揭示了在进入新国家过程中,青年移民面临身份探索的困境。对来华华裔青年而言,他们在祖籍国遭遇的语言隔阂和文化差异,可能会加剧他们的不安和身份危机。但这种边缘体验并不一定导致边缘人格,这关系到身份认同的构建方式。身份的形成是一个持续的过程,受互动和话语环境的影响而不断变化。来华这一过程不仅对华裔青年的身份认同有所冲击,也为其提供了新的身份建构机会。

(二)社交媒体使用与身份协商

身份是自我的社会定位,它是动态的、可被建构的。身份协商是一个过程,在这一过程中,个体通过与他人的交往维护、调整和挑战自我和他人的身份。通过身份协商,个体可以构建新的身份,获得理解、尊重和支持,从而弥补尊重缺失带来的身份扩散。今天,社交媒体已成为现代人际交往的主要场所之一。玛丽·巴克赫兹(Mary Bucholtz)认为,身份是通过互动中的符号实践构建的。在社交媒体的语境中,语言的出现、定位、索引性和关系等因素都会影响身份的感知和认同的形成。尽管许多研究揭示了移民通过社交媒体进行文化融入和身份建构,但这些研究多关注移居国的情况,对祖籍国社交媒体的使用研究较少。黎相宜等人的研究部分弥补了这一空白,探讨了海外华人如何通过哔哩哔哩等社交媒体与祖籍国建立联系。但其关注的是身在异国的离散人口如何借由社交媒体与祖籍国产生勾连,而来华华裔新生代如何借助祖籍国社交媒体实现身份的协商与再建,仍有待进行深入探讨。

有鉴于此,本文尝试进一步探讨来华华裔新生代如何通过祖籍国社交媒体进行身份协商和重建,聚焦以下两个问题:1.祖籍国社交媒体中的互动呈现出何种特点?2.这些互动如何介入来华华裔新生代的身份协商过程,影响其身份认同的重建?

二、研究设计

(一)研究对象

为回答上述问题,本文聚焦来华华裔新生代在中国抖音平台中的互动。当下,学界对华裔新生代的定义不一而足,本文中的“华裔新生代”是指那些出生于海外、有外国国籍、有中国血统的Z时代群体,其成长过程伴随互联网的快速发展,是互联网的原住民。具体来说,本文以抖音用户“楼Matthew”(抖音号:hellomatthew,粉丝量:1万)发布的视频内容及相应评论作为观察窗口。这主要基于三方面的考量:首先,抖音不仅是我国国民级社交媒体平台,亦成功完成出海,对来华华裔新生代而言,具有接近性、易用性的特点,诸多来华华裔青年都在该平台进行自我展演。其次,该用户为生于1999年的加拿大华裔,是华裔新生代的一员,他在视频中呈现出一定身份认知上的矛盾,表示想更多的了解自己的身份,颇具代表性。最后,Matthew自来华之初便在抖音平台发布视频,不定期更新在华见闻,为本文提供了丰富的历时性研究文本。

(二)数据获取与分析

本文采集了2023年5月15日—2023年12月14日用户“楼Matthew”发布于抖音平台的全部视频内容及对应评论。考虑到账号主体并不会遍历每一条评论,换言之,并非每一条评论内容均参与主体的身份协商过程,本文进一步筛选了每条视频下方前50条热门评论(若评论总量不足50条则将有效评论全部纳入),清洗后,得到视频内容51条,语义明确的有效评论1327条。

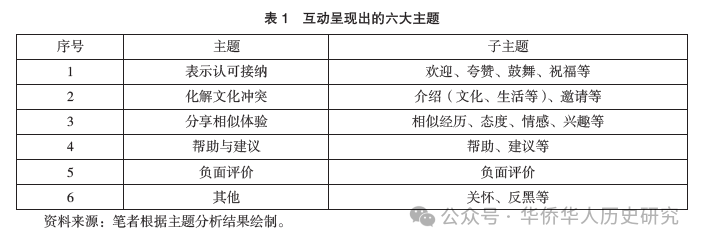

就社交媒体中的身份协商而言,互动发挥了重要作用。因此,本文以视频评论为主要研究对象,在具体的分析方法上,本文首先采用berTopic对采集到的评论内容进行初步主题识别,随后,笔者结合主题聚类结果进行调整、归纳,搭建起主题框架,并对各主题对应的评论文本进行语义网络分析。与此同时,笔者亦对视频内容进行了文本分析。

三、研究发现

对作为双重边缘人的华裔而言,他们既面临在移入国实现文化融入的困境,又存在祖籍国身份认同缺位的危机。个人身份、群体身份积极承认的缺失造成其自我同一性失调,催生了提升自我认同的需要。获得认同是身份协商的原初动力,了解自我身份的目的与身处陌生文化环境更易体验身份变换倾向的事实,促使来华华裔新生代进行身份协商。

在本文所涉的视频中,身份是贯穿始终的关键词之一。Matthew在来华后发布的第一条视频就指出:“我在北美长大,完全没接触过中国文化,我不知道作为中国人意味着什么,我想要了解更多关于我的身份的事,这就是为什么我来到这里”(2023年5月15日)。其他视频亦彰显了其身份认知的不稳定性。他通过视频分享青少年时期自己作为人群中唯一的亚洲人看朋克音乐会的经历(2023年7月16日),表示身边他者的态度使其对自己的华裔身份感到羞耻(2023年9月27日),他自称为加拿大人或加拿大华裔,又期待以中国人的身份得到他者认可(2023年10月30日)。

视频对应的互动文本一方面直接参与了Matthew华裔青年的身份协商过程,另一方面也对其身份协商产生了间接影响。具体来说,视频受众通过评论表达了对Matthew华裔青年身份的积极承认,增强了其身份安全感感知,丰富了其身份认知。互动所体现的正向反馈又延长了Matthew的留华时间,为其具身参与中国社会,化解文化冲突创造了机会,并有助于其形成对中国身份的积极承认,形塑身份认同。

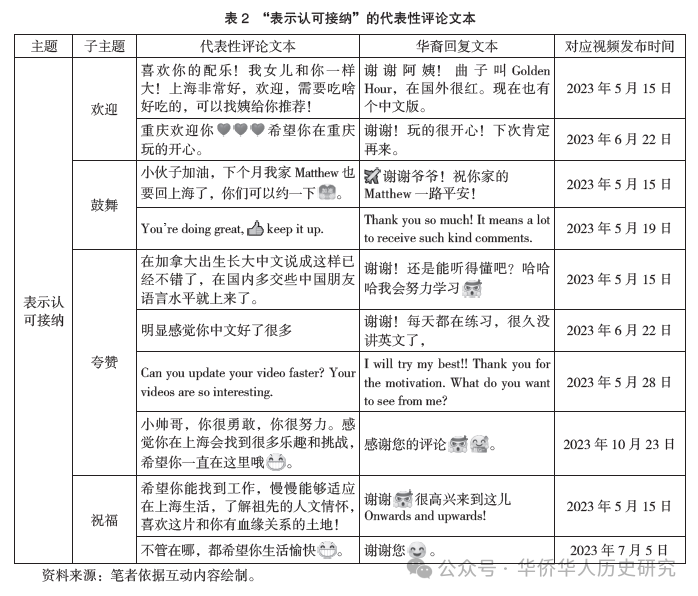

(一)“欢迎,加油,很棒!”:对个人身份、群体身份的认可

话语中的评价、情感、认知等立场表达是身份建构的资源之一,个体对社会身份认可程度的感知影响身份协商效果。部分国家对华人的种族歧视使华裔青年长期处于消极不确定的状态,容易引发华裔青年的身份焦虑,使之难以平衡不同身份之间的矛盾,甚至产生对华裔身份的排斥。这本质上是对自我的否认,无益于自我同一性的建立。而发生于祖籍国社交媒体的互动则弥补了正面评价的缺失。

主题分析结果表明,在研究所涉时间段内,表示认可接纳的评论内容在所有评论中占比最高。许多受众对Matthew来华表示欢迎,对其华裔身份表示认可和接受。从Matthew的回复来看,欢迎、夸赞与鼓舞有助于其接纳所属群体的角色特征,成为其学习中文、接触中国文化的动力来源。值得注意的是,视频受众不仅借由“在加拿大出生长大,中文说成这样已经不错了”“一个华裔,出生在外国,愿意来中国认识中国,刚开始有点不适应不也正常……我更愿意友善地对待华裔”等评论表达对Matthew华裔群体身份的积极认可,还呈现出对其只身一人前往陌生国度等个体行为的夸赞。

身份认同包括个体认同和群体认同,身份协商亦关注包括文化、民族、关系、个人形象等多方面的认同。对Matthew而言,身份认同的建立不仅意味着接受自己身份中属于中国的那一部分,更需要对个体所持能力、观点的认可与尊重。多元承认共同参与了该华裔青年的身份协商,使其产生事物有利于其根本存在的感知,由此产生希望与信心,规避来华产生的又一身份危机。

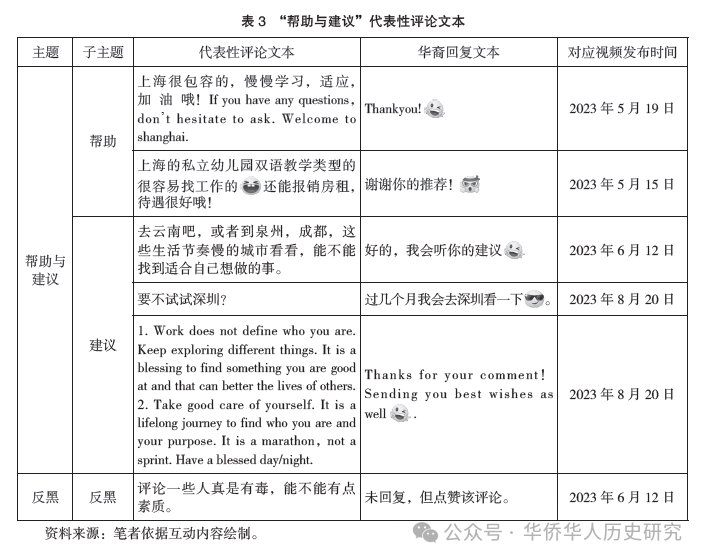

在对Matthew华裔身份表示积极认可的同时,评论还形成了以华裔青年为中心的社会支援网络。当华裔青年借由视频分享“我每天都在努力练习,每天都在尝试新的味道、新的生活方式、每一天都像一个新的开始”(2023年5月19日),“第一周真的很困难,因为我不习惯说中文”(2023年5月28日),“这些天来,上海的潮湿、炎热、快节奏的生活让我感到疲惫不堪”(2023年6月12日)等在中国面临的问题时,诸多用户借由评论对其表示鼓励与宽慰,与其分享生活攻略、发展建议,帮助其更快地融入中国。获得亲密感以避免孤独是成年早期阶段的发展任务,个体在社交媒体互动中所获的积极回应,可以在某种程度上缓解个体孤独感,使之获得生理和心理上的满足,从而建构社会认同。Matthew也在视频中表示“我非常感激我每次发布视频还是有人愿意花时间和精力去倾听我想说的事”(2023年10月11日)。

复杂的社交媒体环境使华裔青年难以避免外群体歧视。虽然占比较小,但评论区不乏“盎格鲁撒克逊人的英语,不需要”“华裔又不是中国人从哪里来滚回哪里去”“我们也不喜欢一个外国人占用我们的空间和时间”等对“外来闯入者”的负面评价。负面评价暗含偏见与歧视,污名化会威胁个体的身份认同,而“反黑”评论总与这些负面声音相伴而生。“反黑”评论多指责负面评价的发出者,展现积极正面的中国国民形象,维护来华华裔身份安全感感知,在一定程度上抵消了负面评价对来华华裔新生代身份协商产生的消极影响。

祖籍国社交媒体为Matthew与国人创设了主体间交往场域。中国受众并非将其视为一名中国人,而是将其视为一独立个体;并非努力将他与中国建立关联,而是认可其个体行为本身。对Matthew的支持与鼓舞,暗含对华裔青年身份的积极认可,可在一定程度上帮助他实现身份修正,缓解矛盾的身份感知及对华裔身份的排斥,Matthew对其个体身份、群体身份的承认亦使之得以在互动中重构自我形象,获得身份认同。

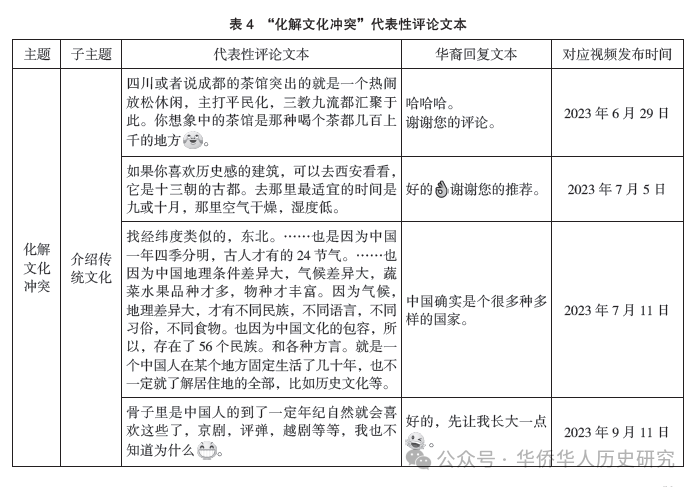

(二)从文化冲突到文化融合:缓解脆弱不安的边缘体验

对身份安全性的感知是影响跨文化交流效果的关键因素之一。对来华华裔新生代而言,重塑安全感成为其身份协商过程中的一个核心环节。当面对文化冲突时,由于文化差异导致的不确定性往往会削弱跨文化者的身份安全感,有效地解决文化冲突是身份协商的重要目标之一。文化冲突通常指的是不同文化背景间由于观念和行为差异而产生的冲撞或对抗状态,这种冲突不仅加剧了来华华裔新生代的心理脆弱和不安感,还可能对他们的整体生活体验产生负面影响。

青年移民在进入新国家的过程中难以避免文化认同危机。Matthew通过视频展示了来华后自己因语言、生活节奏、人口密度、日常习惯等社会文化差异感到的不适,受到既有惯习的影响,他常对这些差异持排斥态度。跨文化接触会导致同化、融合、分离及边缘化四种文化适应状态。来华华裔青年的文化适应一方面仰赖于个体对现实生活的具身参与,另一方面也受到社交媒体互动的影响。身份安全感感知与跨文化沟通意愿密切相关。在Matthew的视频下,观众通过评论表达对他的认可,这种虚拟空间中的正面反馈增强了他的身份安全感,并激发了他参与社交媒体跨文化交流的兴趣。这种交流不仅帮助他理解和适应新文化,还为化解文化冲突和促进文化融合奠定了基础。

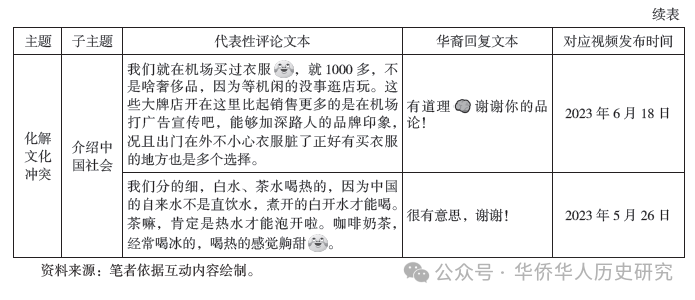

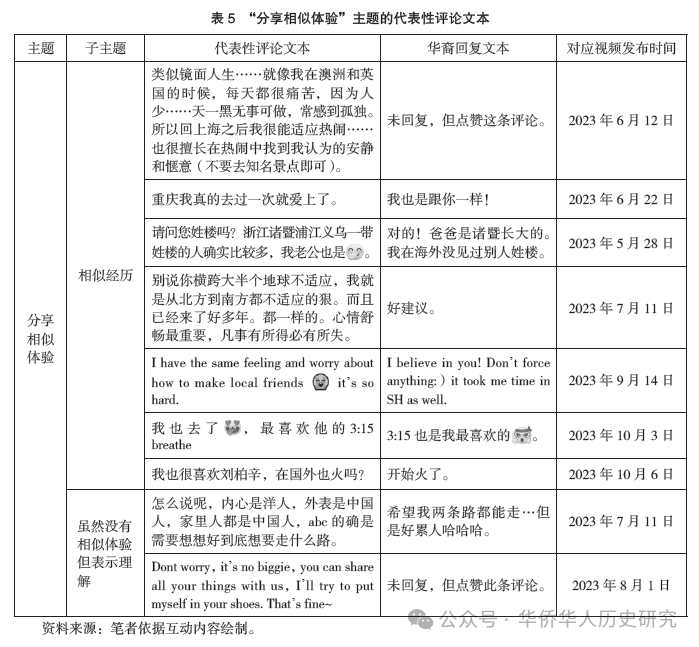

面对中国文化带来的冲突,Matthew常借由视频表达不适,发出“为什么”的疑问,同时,亦表现出对中国传统文化的好奇。视频受众则尝试借评论诠释中国文化,介绍中国社会,这类内容上至评弹、茶馆、二十四节气等中国传统文化,下至国人会喝冰水、喜欢热闹、苏州喜甜等社会图景,异常丰富。对此,华裔青年多回复以“很有意思”“有道理”“谢谢你的评论”。相比视频内容,他对中国社会文化的态度正在发生一定的转变。由此可见,这类互动为缓解其因差异感知产生的排斥创设了可能。

视频受众不仅通过互动直接参与了化解文化冲突的过程,还通过评论增强了Matthew的留华意愿,间接参与了华裔青年的身份协商。Matthew在2023年度回顾视频中表示:感谢观看视频的大家,感谢每一个点赞、每一个留言、每一条信息,如果没有大家,自己可能早已回到了加拿大(2024年1月1日)。在华生活永久性的感知会增强华裔青年的身份协商动机,而在华时间的延长为其提供更多具身参与中国社会,深入了解中国文化的机会。对视频的历时性考察表明,Matthew正逐渐实现文化融合。

华人概念是一个主观认同问题。来华华裔青年身份认同的建构不仅依赖于他者对华裔青年的积极认可,亦受到华裔青年对中国的态度的影响。身份协商并非单向的行动,而是一种涉及多方互动的主体间性行为,相互承认是身份形成的必要前提。这与阿克塞尔·霍耐特(Alex Honneth)的承认理论有一定的共通之处。一直以来,身份协商都被视为化解文化冲突的手段,但在本文的例子中,文化冲突的化解暗含有华裔青年对中国文化的认同。文化认同的形塑参与到主体间承认的建构中,在增强华裔青年身份安全感的同时,也有助于其接纳身份中属于中国的那一部分,增强对华裔身份的主观认同,实现身份确认,催生理想的身份协商效果。

语言隔阂造成的交流障碍亦影响个体的安全感。作为文化冲突的一部分,语言隔阂是本文所涉华裔青年视频中频繁出现的内容,与之相关的互动亦贯穿始终。与其他文化冲突的化解不同,在语言方面,Matthew并未完全实现与中国的融合,而是保留了既有的语言惯习。在视频发布之初,部分国人便尝试在评论区使用英语与之沟通,或告诉他在上海用英语也可以顺利生活,这是对Matthew“二元身份”复杂性的承认,在一定程度上缓解了其在新环境中的焦虑不安。通过对其视频内容的历时性观察,本文发现,随着在华时间的延长,来华华裔青年越来越倾向于在视频中使用英语。

自我呈现策略的选择对身份协商有一定的影响,身份认同亦影响个体的自我呈现。有研究发现,二代移民更愿意使用复合标签,如华裔美国人。Matthew同样将自己定位为加拿大华裔,东道国是其身份中不可或缺的一部分。在祖籍国社交媒体互动的影响下,他最终走向了二元文化适应的平衡状态,即在接受中国价值观与行为的同时又持有原籍国(加拿大)的文化价值观与行为,这也是华裔青年在中国社交媒体获得安全感的体现。语言的丧失并不意味着认同的丧失,Matthew在视频中表达方式的调整,从侧面反映出其因个人身份被积极认可而感受到的包容,亦是其自我接纳的表现,有助于其重构弥散的自我同一性,形成独特的自我结构。

(三)“我们都一样”:共同体形塑与身份协商

身份不是自主的或独立的,而是建立在承认的基础上,个体需在一定的关系中获得社会意义。不同主体之间的相互认可或确认,团结是承认的三种形式之一,分享共同价值观念的“后现代共同体”对于主体间承认的建立有着重要意义。上述对华裔青年的赞扬、支持的互动是形塑后现代共同体的关键途径,通过更广义的共同体拓展来华华裔青年的归属关系。

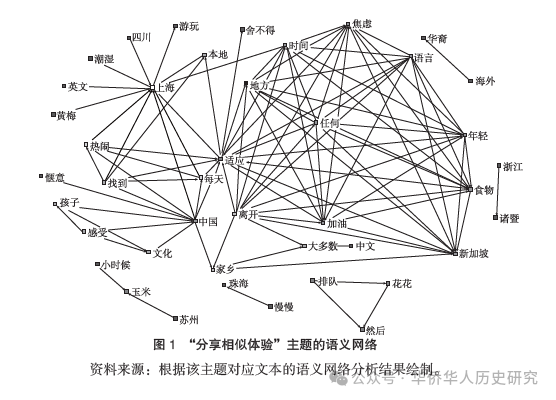

共同体既可指涉一个具有明确边界的永恒群体,也可描述松散的瞬时状态,成员可在其中体验到紧密团结、亲和熟稔、意图相仿、价值一致以及共享的认同感。评论区的互动形塑了无数松散的共同体瞬间,许多受众借相似体验与这个来华华裔青年分享一致的态度和感受。

在形塑共同体的具体话语中,“离开”“家乡”“适应”是代表性语义网络,海外留学生、迁居海外的华人及其他离散个体、文化他者在评论区分享了自己进入陌生国度、融入新环境的经历,表示这与华裔青年的生活相比堪称“镜面人生”。面对这些评论、留言,Matthew多以点赞回应,并专门发布了一条视频,分享在陌生环境结交朋友的心得(2023年9月14日)。

“浙江”“诸暨”是另一组具有代表性的词汇。Matthew在视频中分享了自己的寻根之旅,评论互动亦形成了以其祖籍地诸暨为核心的地缘共同体。当有人在评论区提到:“请问您姓楼吗?浙江诸暨浦江义乌一带姓楼的人确实比较多,我老公也是”,华裔青年回应到:“对的!爸爸是诸暨长大的。我在海外没见过别人姓楼”。主体间的相似性是形塑关系的条件,建构个体的归属感知,作为对华裔青年既有经验的补充,祖籍国社交媒体成为华裔身份认同建构的重要资源。

在移居共同体与地缘共同体之外,更多用户根据Matthew发布的视频内容展开讨论。当视频中提到“上海对我来说太潮湿了”,评论区总会出现“我一个北方人也很难适应南方的潮湿天气”;当视频中提到“苏州菜为什么这么甜”,受众则会表示“我一个重庆人也吃不惯”。这些评价在某种意义上指涉了一种松散的团结。立场可被视为一定位自我并与你结盟(或不结盟)的社会行动,上述内容通过分享共同体验,表达对华裔青年的支持与尊重,这是身份协商以期达到的目标。

此外,华裔青年用视频记录了自己听朋克、看演唱会的经历。在这些视频下,许多受众借由“你居然抢到票”,“我也在现场”,“我也喜欢xxx”等评论分享相似的偏好。具身参与中国音乐现场的华裔青年发出“能与长相相似、文化背景相似的人分享我喜欢的东西真的很好”的感叹(2023年7月16日)。社交媒体拓展了来华华裔新生代的共同体体验,祖籍国社交媒体则为其提供了洞察中国人这一身份意涵的窗口,发生于此的互动扭转了来华华裔青年对中国人的“狭隘理解”(2023年7月16日),有助于建构主体间承认。

共同体可提供归属感,增强个体的心理与社会赋权。在共同体之外,社交媒体中的互动还具有丰富人际沟通渠道的潜力。Matthew不仅收获了“有机会一起出去逛街,陪你吃饭”“我和你当朋友,我嘎嘎会聊”“要不要去洛阳看看,可以做你的导游”等邀请,还曾在演唱会结束后偶遇自己的粉丝,与之一同谈论喜欢藤井风的原因(2023年7月14日)。Matthew的社交媒体使用亦为其提供了建构多样人际关系的可能,人际关系亦可为跨文化交流者带来额外的情感安全感,缓解其边缘体验。

四、结语

身份是华裔新生代研究的关键词之一。本文立足中国,关注华裔青年来华体验过程中,祖籍国社交媒体作为一个形塑身份认同的特殊场域如何介入华裔新生代的身份协商过程。对视频内容的考察揭示了研究对象存有的身份矛盾,由视频引发的互动直接或间接地参与了来华华裔青年的身份协商过程。

华裔青年的自我呈现及其与视频受众的互动展现出主体间的双向承认。视频受众的积极反馈彰显出了其对华裔青年的认可与尊重,华裔青年亦通过互动以及对中国社会的具身参与化解文化冲突,拓展对中国的了解。华裔青年与视频受众在社交媒体上的互动不仅有助于缓解华裔因复杂身份而产生的自我困惑,提升自我效能感,还有益于接纳身份中属于中国的那一部分,实现对祖籍国的文化融入,缓解其脆弱不安的边缘体验,建构独特的自我结构,走向二元文化的平衡。

不可否认,本文是一个微观视角下的探索性研究,该个案展现了来华华裔青年的身份焦虑,探究了华裔青年的祖籍国社交媒体实践以及由此引发的互动在身份协商过程中的正向影响。然而,聚焦个案也限制了本文的视野,研究发现的普适性有待进一步验证。此外,互动是身份协商的核心,而社交媒体平台中的互动只是个体日常互动的组成部分之一。本文亦发现,当来华华裔青年现实生活活动增加时,发生于社交媒体之上的互动频率便会降低。这也从一个侧面展示出,社交媒体互动是现实互动的补充而非替代。现实生活中对中国社会的具身参与,现实人际关系的互动在来华华裔新生代的身份协商的过程中同样发挥着重要作用,社交媒体中成功的自我展演与华裔青年现实人际关系建立之间的复杂关系也是一有待考察的问题。未来还需更为深入的质性研究,进一步探索不同互动何以相互交织、互相影响,共同参与来华华裔新生代的身份协商,影响青年的身份建构,帮助其重塑自我认同。

摘自:林仲轩、仲崇源:《祖籍国社交媒体使用何以重塑自我——对来华华裔新生代身份协商的考察》,《华侨华人历史研究》2024年第3期。注释从略,如有需要请参见原文。