新加坡是中国之外唯一以华人为主体的国家。自独立以来,新加坡的生育水平快速下降,从一个高生育率的年轻型国家转变为低生育率的快速老龄化国家。20世纪80年代起,新加坡政府推行了一系列鼓励生育的政策,但依旧无法阻止生育率走低的趋势,与此同时,其人口老龄化问题也越来越突出。根据2013年新加坡公布的《人口白皮书》,如果不引进新移民,新加坡公民人口将快速老龄化,甚至可能从2025年起开始萎缩,这将导致劳动人口减少,进而影响新加坡的经济发展。新加坡面临的人口问题十分严峻。

近年来,新加坡的人口变化及相关议题引起了学术界的关注。有学者利用新加坡的人口数据,对其人口数量变动、人口增长变动和人口年龄结构变动等进行了分析,还有研究梳理了新加坡的生育政策及其效果。但是,这些成果都是针对新加坡整体人口变化情况进行分析,缺少分族群尤其是专门针对华人人口发展特征的深入探究。事实上,新加坡华人的生育率一直低于全国平均水平,其极低生育水平是新加坡人口问题的重要原因。

近年来,也有学者关注到海外华人的人口发展情况,如王奕轩等对加拿大华侨华人群体的人口特征进行了系统梳理,剖析了该群体的人口特征演进及其结构变迁;李爱慧、潮龙起探究了1965年以来美国华人人口结构的变化;邵岑、洪姗姗分析了马来西亚华人的人口发展特点,并利用人口队列预测方法分析了未来马来西亚华人人口发展状况。这些研究对于了解海外华人的人口发展与变迁具有重要意义,也为本文提供了重要参考。目前,关于海外华人人口变化的相关成果只局限于少数几个国家和地区,还有很多国家华人的人口变化情况值得探究。本文拟利用新加坡官方人口统计数据,对1960年以来新加坡华人的人口数量、比例及结构变化进行系统全面的剖析,并分析其人口变化背后的深层次原因。

一、新加坡华人人口发展特征

根据新加坡国家人口及人才署公布的数据,截至2023年6月,新加坡总人口数为591.76万人。其中,居民人口为414.92万人,占总人口的70.12%;非居民人口为176.84万,占总人口的29.88%。在新加坡族群中,华人占居民人口的比例最高,其次分别是马来人和印度人。本文将从人口数量和比例、人口结构方面入手,分析1960年以来新加坡华人人口的发展特征。

(一)华人人口数量及比例变化特征

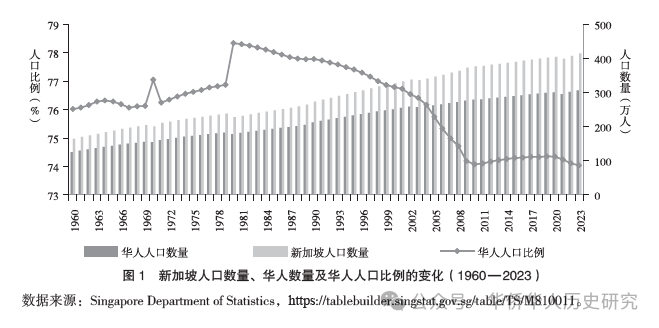

自1960年以来,新加坡华人人口呈缓慢增长趋势,自1960年的125.16万人增长至2023年的307.23万人,而华人占新加坡居民人口的比例在波动中下降。总体来看,华人人口比例的变化可以分为三个阶段。第一阶段为1960—1979年,华人人口比例总体上呈上升趋势,从1960年的76.02%增长至1979年的76.88%。第二阶段为1980—2010年,华人人口比例明显下降。1980年,华人数量为178.78万人,此后,华人分别以1.75%、1.68%和1.06%的年均增长率,增长至1990年的212.78万人、2000年的251.38万人和2010年的279.40万人,而新加坡居民人口分别以1.83%、1.81%和1.43%的年均增长率,由1980年的228.21万人增长至1990年的273.59万人、2000年的327.34万人和2010年的377.17万人。由于华人人口增长速度低于居民人口增长速度,导致华人比例不断下降,由1980年的78.34%下降至2010年的74.08%。第三阶段为2011年至今,华人人口比例基本保持平稳,在74%左右小幅波动。2019年,华人占新加坡居民人口的比例为74.36%,为这一时期最高;2023年,华人人口比例下降至74.04%,这也是1960年以来的最低水平(参见图1)。

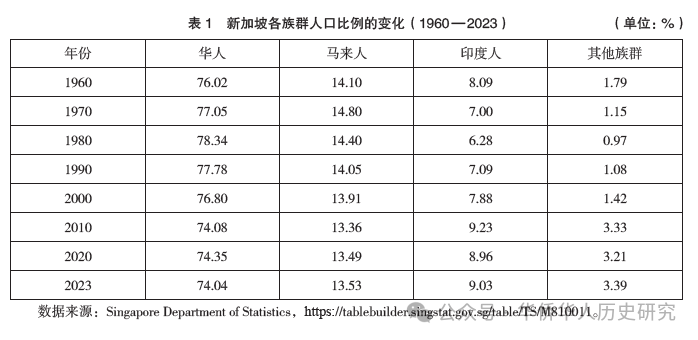

1960—2023年,马来人人口比例的变化情况与华人较为相似,其人口比例也在波动中下降,但变动幅度较小,从2000年前的14%~15%下降至2000年后的13%~14%左右。相比之下,印度人人口比例呈现出先下降、后上升、再保持基本稳定的特征:1960—1980年,其比例从8.09%下降至6.28%;此后,缓慢上升至2010年的9.23%;2010年之后,在8.90%~9.23%之间小幅波动。由各少数种族混合而成的其他族群,其人口比例从未超过4%(参见表1)。在殖民地时期,其他族群主要由欧亚混血儿和欧洲人组成,而近年来已经变得较为混杂,包括欧亚混血儿、阿拉伯人、泰国人、菲律宾人、日本人、美国人、欧洲人等。自20世纪80年代起,新加坡政府不断放宽其移民和公民政策,制定了大量旨在吸引外籍人才的积极移民政策,其他族群人口的比例随之不断上升。

(二)华人人口结构特征

人口结构包括人口自然结构、社会结构以及地域结构等方面。其中,人口自然结构主要包括年龄结构和性别结构;社会结构包括民族结构、文化结构、语言结构、宗教结构、家庭结构等。本文着重从年龄结构、性别结构、方言结构和宗教结构四方面,分析新加坡华人的人口构成变化及特征。

1.年龄结构:呈少子化与老龄化趋势

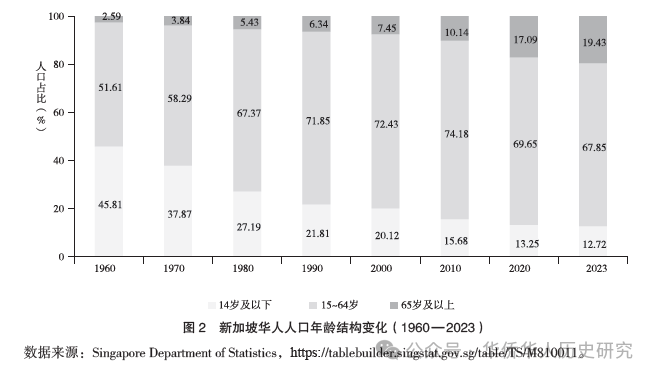

人口年龄结构既是人口变化的历史缩影,也是未来变化的基础条件。在此,将新加坡华人人口划分为14岁以下、15~64岁、65岁及以上三个年龄段,来分析其人口年龄结构变化。其中,14岁以下是少儿人口;15~64岁为劳动年龄人口;65岁及以上为老年人口。由图2可知,1960—2023年,新加坡华人少儿人口比重显著下降,从1960年的45.81%下降至2023年的12.72%,进入超少子化状态。华人劳动年龄人口的比重呈现先升后降的特征:1960—2010年,劳动年龄人口比重大幅增加,这主要是由于前期占人口比重较大的少儿人口逐渐进入劳动年龄阶段;2010年至今,这一比重逐渐从74.18%下降至67.85%。而华人老年人口的比重不断上升,从1960年的2.59%缓慢增长至2000年的7.45%。自2000年尤其是2010年以来,华人老龄化进程加快。2023年,新加坡华人的老年人口比重高达19.43%,预示着华人即将进入超老龄化状态。

相比之下,马来人和印度人的少子化和老龄化进程则相对缓慢。从少子化进程来看,1960年,马来人和印度人少儿人口比重分别为48.54%和38.06%。此后,这一比例不断下降,1980年、2000年和2020年,马来人少儿人口比重分别下降至31.17%、29.97%和18.92%,印度人少儿人口比重分别下降至25.45%、24.64%和17.48%。值得注意的是,2023年,马来人少儿人口比重回升至19.26%,印度人少儿人口比重则下降至15.91%,但其比重均高于华人,未进入超少子化状态。从老龄化进程来看,1960年,马来人和印度人老年人口比重仅为1.29%和0.90%。1980年、2000年和2020年,马来人老年人口比重分别上升至2.70%、5.54%和10.28%,印度人老年人口比重分别上升至3.18%、7.41%和9.96%,均低于华人同期水平。2023年,马来人和印度人老年人口比重分别为12.09%和11.51%,远低于华人的19.43%。

2.性别结构:性别比不断下降

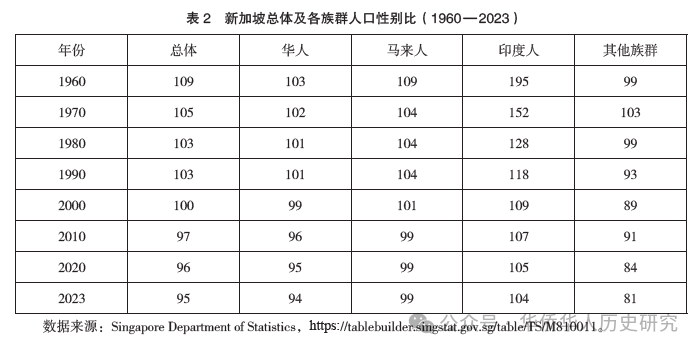

人口性别结构主要由出生人口性别比、死亡人口性别比和移民人口性别比共同决定。新加坡是一个多元族群的移民国家,19世纪进入新加坡的移民以男性为主,1901年,新加坡人口性别比为294,华人人口性别比更是高达387。此后,由于男性移民的妻子以及更多女性移民进入新加坡,其性别比有所下降。20世纪30年代,新加坡通过《1933年外侨条例》,规定“尽一切努力改善移民的性别比例”,加上人口自然增长,其人口性别比情况进一步改善。1947年,新加坡人口性别比下降至122,华人人口性别比下降为113,逐渐趋近于正常水平。此后,人口出生率和死亡率成为其性别比变化的主要因素。

根据生物学一般规律,在同等客观条件下,男性的出生率和在各个年龄段的死亡率均高于女性,男女数量会趋于相同。由表2可知,1960—2023年,新加坡人口性别比从109逐渐下降至95,华人性别比从103下降至94,华人性别比在三大族群中最低。这一变化是由华人出生人口性别比与死亡人口性别比的差异引起的。在这一时期,华人出生人口性别比在103~110之间变动,而死亡人口性别比在113~148之间变动,两者之间的差异使得华人群体中男性占比越来越低。以2020年为例,这一年华人男性出生人数为11440人,女性出生人数为10573人,出生人口性别比为108;男性死亡人数为9284人,女性死亡人数为7423人,死亡人口性别比为125。在这一年,华人男性自然增加2156人,而华人女性自然增加3150人,男性自然增加数量远低于女性。因此,随着时间的推移,新加坡华人女性数量逐渐超过男性且差值呈扩大趋势,性别比不断走低。

自1960年后,马来人性别比也不断下降,与华人呈现较为相似的变化特征。相比之下,印度人性别比虽一直高于其他族群,但其在过去60余年下降幅度最大,从1960年时195的高位下降至2023年的104,逐渐回归正常水平。这与印度人较高的死亡人口性别比直接相关,如在1973年,其死亡人口性别比高达419,2000年和2020年这一数值也分别处于207和160的高位。与印度人相似,其他族群的死亡人口性别比也较高,1980年、2000年和2020年其死亡人口性别比分别为160、170和146,而出生人口性别比分别为107、112和105。受该因素影响,其他族群人口性别比下降速度较快,且低于三大族群。

3.方言结构:闽语系方言群体占半数左右

在2020年新加坡人口普查中,华人居民人口有300.68万人,包括以下几个主要的方言群:首先,闽南人占多数,有118.06万人,占华人居民人口的39.26%;其次是潮州人,人数为58.40万人,占19.42%;排第三位的是广府人,人数为42.93万人,占14.28%;第四是客家人,人数为25.92万人,占8.62%;第五是海南人,人数为18.33人,占6.10%;此外,还有一些人数更少的方言群,如福州人、兴化人、上海人和福清人等,分别占华人居民人口的1.98%、0.89%、0.75%和0.57%。其中,包含闽南话、福州话、兴化话、福清话及海南话方言群体在内的闽语系华人,共占华人居民人口的半数左右。与国内汉语方言人口在地理上分布相对集中的情况不同,新加坡不同方言群的华人已经散居于城市的各个角落,由于缺少语言使用环境,华裔青少年不会听、不会说汉语方言的趋势越来越明显,汉语方言的传承面临挑战。

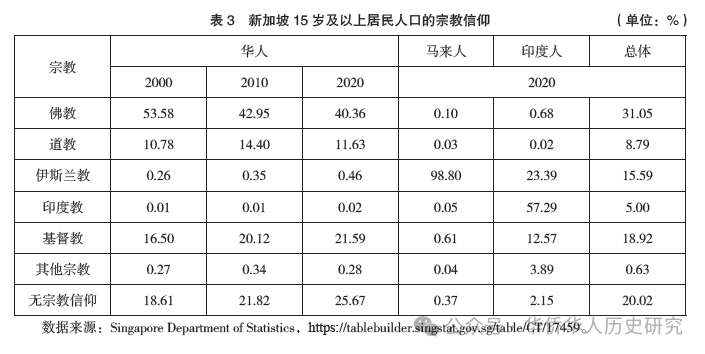

4.宗教结构:传统宗教信仰者减少

新加坡人口普查数据中将宗教分为佛教、道教A、伊斯兰教、印度教、锡克教、基督教B和其他宗教等类别。由表3可知,2000—2020年,15岁及以上华人居民人口的宗教信仰呈现三方面主要变化:一是信仰佛教的比例下降,从2000年的53.58%分别减少至2010年的42.95%和2020年的40.36%,中国传统宗教在新加坡日渐衰落。二是信仰基督教的比例上升,从2000年的16.50%分别增加至2010年的20.12%和2020年的21.59%。相关研究显示,基督教信仰比例的上升主要受西方文化和新加坡语言政策的影响。新加坡的通用语为英语,华人社会普遍重英语、轻母语,英语的思维和使用习惯使得华人更容易理解和认可基督教。三是无宗教信仰者增多,比例从2000年的18.61%增长至2020年的25.67%。尽管自2000年以来华人宗教信仰发生了一些变化,但佛教、基督教和道教依然是新加坡华人信仰人数最多的三大宗教。

除基督教外,新加坡的宗教信仰主要建立在民族基础上。根据2020年的新加坡人口普查数据,在15岁及以上居民人口中,马来人中有98.80%信仰伊斯兰教,而印度人中有57.29%信仰印度教。从宗教的种族构成来看,在佛教和道教的信仰者中,分别有97.95%和99.72%为华人;伊斯兰教的信仰者中,有82.03%为马来人;在印度教的信仰者中,有99.05%为印度人。而基督教的信仰者则没有呈现出宗教与种族的紧密联系,作为新加坡几大宗教中唯一来自西方的宗教,基督教信徒的种族构成较为多元。

二、新加坡华人人口变化的原因

人口变动,包括人口数量变动、人口比例变动以及年龄结构变动等,主要受移民因素和自然增长因素的影响。自20世纪80年来以来,新加坡开始大规模吸收外国移民。有学者对中国新移民的数量进行了估算,如刘宏认为,至2009年其人数约为35万人;谢美华估算,自1990年中新建交至2009年,中国新移民总量可能在50万~60万人之间。但是,移民中有较大比例是由于新加坡劳动力短缺而进入各个经济部门从事短期临时工作的外国人,属于非居民人口,因此,移民对华人居民人口数量及结构的变动影响相对较小。同时,由于缺乏详细的华人移民数据,本文对这一因素不做过多分析。

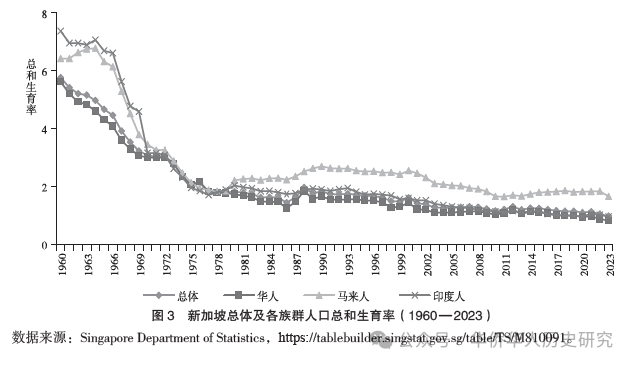

除移民因素外,人口年龄结构变化主要受既往出生率和死亡率的影响。自1960年以来,新加坡人口粗死亡率一直在4.3‰~6.3‰范围内波动,保持较低水平,总人口及华人人口的变动主要由生育率引起,不同阶段新加坡华人生育率的变动极大影响了其人口比例及年龄构成。由图3可知,1960—2023年,新加坡华人的总和生育率大幅下降。1960年,华人总和生育率为5.62;此后,华人生育率快速下降至1977年的1.81,降低至更替水平以下;2000之后,华人总和生育率更是降低到1.3以下的极低水平;2023年,华人总和生育率仅为0.81,远远低于人口更替水平。

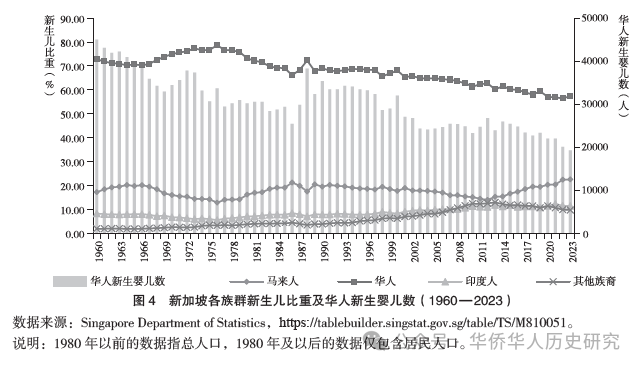

华人的低生育率也是自20世纪80年代以来其人口比例下降的主要原因之一。除个别年份外,华人在这一时期的总和生育率在三大族群中均为最低。如2000年,马来人和印度人的总和生育率分别为2.54和1.59,而华人仅为1.43;2023年,马来人和印度人的总和生育率分别为1.65和0.95,而华人仅为0.81。图4更直观地说明了低生育率对华人新生儿比重,进而对华人人口比例的影响。自20世纪80年代以来,华人新生儿比重整体呈下降态势,从1980年的73.13%下降至2023年的57.42%。这一时期,华人新生儿比重均低于华人占总人口的比重,致使华人比例不断下降。

生育是人口变化的源泉和基础,生育水平决定人口发展的方向。本文将从人口转变因素和生育政策因素入手,分析新加坡华人生育水平变化,进而影响华人比例和年龄结构变动的原因。

(一)人口转变因素

随着生育率转变过程的推进,越来越多国家和地区的生育率降到更替水平以下,甚至处于极低生育水平。人口学家们先后提出了不同的假说和理论进行解释,包括第二次人口转变理论、进度效应理论以及低生育率陷阱假说等。其中,第二次人口转变理论由荷兰学者冯德卡(Van de Kaa)和比利时学者列思泰赫(Lesthaeghe)提出。他们将发生在19世纪到第二次世界大战前的欧洲人口转变称为“第一次人口转变”,发生在20世纪60年代后的人口转变称为“第二次人口转变”。第二次人口转变具有以下主要特征:第一,在婚姻方面,平均初婚年龄不断提高,单身和婚前同居的人数大幅增加;第二,在生育方面,生育年龄不断推迟,多方面因素导致生育率结构性、长期性的低于更替水平;第三,在社会方面,受教育程度的提高以及收入水平的增加使人们产生了更高层次的需求,人们不再一味地把生活重心放在孩子身上,家庭类型逐步转向多元化。本文利用这一理论,从婚姻、生育和社会角度入手,分析新加坡华人生育率下降的原因。

1.结婚年龄推迟,在婚比例为三大族群最低

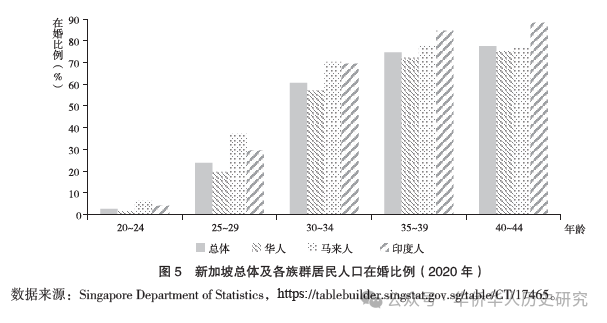

结婚年龄延迟不仅会直接导致生育年龄的推迟,还会显著降低生育意愿,进而影响生育率。数据显示,新加坡华人女性的结婚年龄不断提高,结婚中位数年龄从1984年的24.7推迟至2023年的30.3。同时,华人女性的结婚年龄在三大族群中最高。如,在1990年时,华人、马来人和印度人女性的结婚中位数年龄分别为25.9、24.4和25.0;2010年时,三大族群女性的结婚中位数年龄分别为28.7、27.1和27.7;2023年,马来人和印度人女性的结婚中位数年龄分别为28.7和29.1,均低于华人的30.3。

除结婚年龄推迟外,新加坡华人的结婚人口比例在三大族群中也处于最低水平。2020年,以30~34岁年龄段为例,华人居民人口的在婚比例为57.15%,而马来人和印度人分别为70.38%和69.51%,其他育龄阶段人口也具有同样特征,马来人和印度人的在婚人口比例显著高于华人。而从单身人口比例来看,2020年,25~29岁华人居民人口的单身比例为79.70%,高于马来人的61.06%和69.26%;30~34岁华人居民人口的单身比例为41.09%,高于马来人的25.71%和27.70%;35~39岁华人居民人口的单身比例为23.79%,高于马来人的15.38%和10.92%(参见图5)。华人结婚年龄的推迟以及分年龄组在婚人口比例的下降,导致女性在婚时间和生育时间缩短,生育率下降。

2.生育年龄推迟,已育比例为三大族群最低

生育年龄推迟导致的进度效应也是一些国家生育水平下降的重要原因。在生育率较低的背景下,新加坡女性的生育年龄也明显推迟。数据显示,1990年,新加坡女性居民人口初育中位数年龄为27.5;2000、2010和2020年分别为28.5、29.8和31;2023年进一步推迟至31.6。虽然在新加坡人口统计数据中没未显示华人初育年龄的具体数值,但低育龄期妇女的已育比例,也可以反映出华人生育年龄的推迟。2010年,在15~29岁有过婚姻经历的低龄育龄妇女中,华人女性已育比例为46.54%;2020年,这一比例下降至42.59%。

分族群来看,2020年,在15~29岁有过婚姻经历的低龄育龄妇女中,马来人和印度人已育的比例为62.06%和48.14%,均高于华人;在30~34有过婚姻经历的低龄育龄妇女中,华人、马来人和印度人女性已育的比例分别为62.59%、77.88%和75.46%;在35~39岁有过婚姻经历的低龄育龄妇女中,华人、马来人和印度人女性已育的比例分别为81.51%、85.38%和92.09%。华人低年龄段妇女的已育比例在三大族群中为最低。

3.受教育水平提高,识字率在三大族群中提升最多

相关研究指出,经济发展和社会发展都会对生育率产生影响。与经济发展比较而言,生育率下降与社会发展的关系更为密切,生育行为的变化与教育水平、卫生医疗条件的发展以及贫困程度的减轻紧密相关。其中,女性受教育水平的改善是降低生育率的关键性因素。受教育程度的提高会从以下几个方面降低生育率:第一,推迟结婚与生育年龄;第二,有利于提高避孕率;第三,女性有更多更好参加工作的机会,生育的机会成本上升;第四,女性更加注重孩子的质量,将更多的资源与收入花费在孩子的健康和教育方面。近年来,许多实证研究也证实了教育水平对生育的影响。如周晓蒙发现,成年父母的教育水平对家庭意愿生育数量具有显著的负向影响;杨振宇和张程的研究表明,受教育年限每增加一年,男性和女性的生育数量分别下降2%和3%。

新加坡拥有完善的教育体系和世界领先的教育水平。在2018年由国际学生能力评估项目(PISA)评选的全球教育水平排名中,新加坡教育位列第一。从1980年至今,新加坡人口的受教育水平大幅提升。1980年,25岁及以上人口的平均受教育年限仅为4.7年;1990年提高至6.6年;2000年为8.6年;2010年为10.1年;2020年为11.3年;2023年为11.7年。新加坡女性的平均受教育年限也从1980年的3.7年提高至2023年的11.4年。此外,识字率也是衡量人口文化程度的指标之一,新加坡15岁及以上居民人口的识字率从1960年的52.6%提高至2020年的97.1%。其中,1960—1990年是人口识字率提升最快的阶段,1990年时人口识字率为已达到89.1%。识字率的大幅提升主要源于女性识字率的提高。1960年时,15岁及以上女性居民人口的识字率仅有32.8%,而男性识字率为70.3%,远高于女性;2020年,女性识字率已达到95.8%,与男性的98.5%相差不大。在三大族群中,华人的识字率提升最多,从1960年到1990年上升40%左右。受教育水平的快速提升,显著降低了华人的生育率。

(二)生育政策因素

生育政策的调整,是新加坡华人人口变动的重要原因之一。自新加坡独立以来,其生育政策主要经历了两个阶段:抑制生育阶段和鼓励生育阶段。

1.抑制生育阶段(1965年—20世纪80年代初)

新加坡的国土面积相对较小。1965年独立时,新加坡的总和生育率高达4.66,这使得新加坡面临着巨大的挑战,即如何在有限的土地上满足不断增长的人口需求。在该背景下,1966年,新加坡成立家庭计划和人口委员会,采取了一系列立法、经济、心理和医疗卫生等计划措施,全力控制人口增长。相关措施包括:在心理方面,向已婚妇女提供家庭生育计划咨询和门诊服务,宣传小家庭利国利民;在立法方面,颁布堕胎法和自愿绝育法;在经济方面,对少子家庭给予子女入学优先选择学校、减免所得税等优待,对生育三胎以上的家庭征收高额的所得税,规定分娩费用随子女数量增长而递增;在医疗卫生方面,鼓励公务人员做绝育手术等。

在政府的大力控制下,到1978年,仅十几年间,新加坡的总和生育率便快速下降至1.79。分族群来看,华人的总和生育率从1965年的4.31下降至1978年的1.78,马来人的总和生育率从6.31下降至1.83,印度人的总和生育率则从6.69下降至1.79。因此,在这一时期,马来人和印度人的总和生育率比华人下降速度更快、幅度更大,这也是华人比例小幅回升的因素之一。由于生育率的走低,使得华人少儿人口的比重快速下降,从1965年的43.56%下降至1978年的28.71%。

2.鼓励生育阶段(20世纪80年代中后期至今)

20世纪70年代后期,新加坡的总和生育率已下降至更替水平以下。到1983年,新加坡的总和生育率已下降至1.61,华人的总和生育率更是降到1.47,远低于更替水平。新加坡政府开始意识到低生育率对人口发展带来的负面影响,因此,1984年时,新加坡政府推行了鼓励高学历家庭多生的政策,如高学历女性生育子女可减免税款,第一胎减免5%,第二胎减免10%,第三胎减免15%,其他人则继续实行计划生育政策。这一优生政策只针对高学历女性,整体效果并不明显。1986年时,新加坡总和生育率仅为1.43。

为了抑制生育率快速下降,1987年,新加坡政府开始全面推行积极的生育政策,鼓励家庭生育3个或3个以上的孩子。相关措施包括:给生育三个及以上孩子的家庭提供退税激励,2004年开始生育前两胎也给予退税激励;设立儿童发展账户和新生儿保健储蓄补助金,发放幼儿津贴,且金额不断提高;为购买婚用住房的年轻人发放住房补贴;设立育儿优先配屋计划和育儿短期住屋计划;在产假方面,推行强制性产假与非强制性产假结合的制度;积极推行婴儿托管服务,建立遍布全城的婴儿托管中心,提供优质、便捷的育婴服务。近年来,新加坡政府更是不断加大补贴力度,如2023年的财政预算案宣布,2月14日及以后出生的婴儿,可获得3000新元的婴儿花红现金奖励,新加坡夫妻生育前两胎获得的现金奖励提高到1.1万新元;如果生育第三个及以上的孩子,获得的花红则增加到1.3万新元。

尽管出台了多种鼓励政策,但新加坡的生育水平变化并没有达到预期效果。新加坡的总和生育率仅在1987—1990年有小幅提升,此后便开始下降。其中,华人的总和生育率从1986年的1.25短暂提升至1988年的1.84,1989—1996年保持在1.5以上,自1997年开始又快速下跌。由图4可知,1988—1997年,华人新生婴儿数保持在3.2万以上的较高水平,此后便开始下滑。相比之下,政策实施后,马来人的生育水平有较明显的提升,在21世纪之前,都保持在2.5左右的较高水平。印度人的总和生育率则从1986年的1.73增长至1993年的1.94,后又缓慢下跌。在三大族群中,鼓励生育政策对华人生育水平的作用最不明显。

综上所述,生育率的变化是新加坡华人比例及人口结构变化的主要原因,而生育水平的变化又受人口转变因素及生育政策等因素的影响。需要指出的是,生育水平变化的原因较为复杂,新加坡华人生育水平的下降也受诸多其他因素的影响,如较高的生活成本、高额的教育支出以及工作与家庭的冲突等等。

三、余论

本文利用新加坡统计局公布的人口统计数据,梳理了1960年以来新加坡华人的人口数量、比例及结构变化情况,并分析了华人人口变化的原因。研究发现,自20世纪60年代以来,新加坡华人人口缓慢增长,但人口比例自20世纪80年代以来呈下降态势,且年龄结构呈现少子化和快速老龄化趋势;当前新加坡华人已进入超少子化状态,且即将进入超老龄化状态。除移民因素外,低生育水平是华人人口比例下降的重要原因;生育率的走低和预期寿命的提高是华人人口结构变动的主要原因。近年来,世界多个国家和地区经历了相似的人口发展过程,也面临着相同的人口问题,如少子化和老龄化等。但是,由于人口转变的时间起点、人口政策以及影响人口变化的社会经济文化因素等各不相同,各国的人口发展呈现出了不同的演变进程。在一个国家内部,由于具有不同的文化、经济水平以及生育观念等特征,不同族裔之间的人口发展也存在差异。相比之下,新加坡华人的生育水平比马来人和印度人更低,少子化和老龄化进程也比马来人和印度人更快。2023年,华人的人口比例已降至1960年以来的最低水平,这对新加坡独立以来华人约占总人口75%左右的多元种族结构带来新的变数。未来,新加坡华人的人口发展特征值得我们持续关注。本文存在两方面不足之处:一是新加坡人口由居民人口和非居民人口两部分组成,基于数据的可得性,本文分析的新加坡华人人口主要为居民人口,而对于非居民人口的发展特征没有进行探究。二是移民政策是新加坡人口政策的重要组成部分,而本文未能进行考察。自20世纪60年代以来,新加坡的移民政策也进行了多次调整,在不同时期,移民的数量、族群结构、年龄结构和性别结构等都发生了不同的变化,对新加坡华人的人口发展也会产生不同影响。但是,由于新加坡政府没有发布关于新移民的相关信息,因此移民对华人人口发展的影响也无从考察。希望以后挖掘出更多数据后,能够对两方面问题进行补充和完善。

摘自:于丹:《新加坡华人人口发展特征探析(1960—2023)》,《华侨华人历史研究》2024年第3期。注释从略,如有需要请参见原文。