近日,印尼归侨陈秀兰、司徒珠芳分别向中国华侨历史博物馆捐赠了一批实物及资料。

(一)印尼归侨陈秀兰

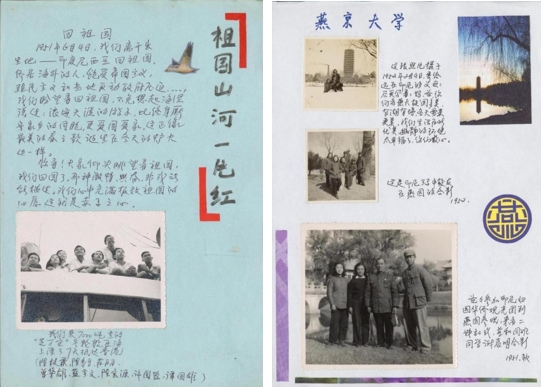

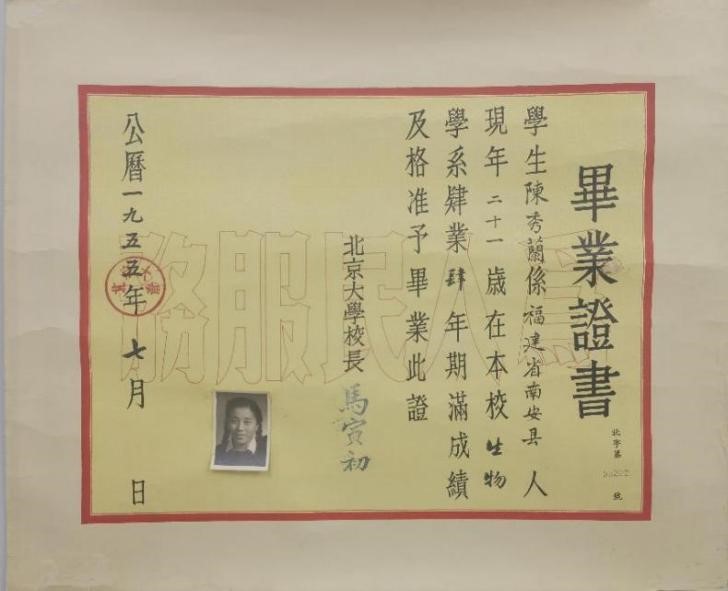

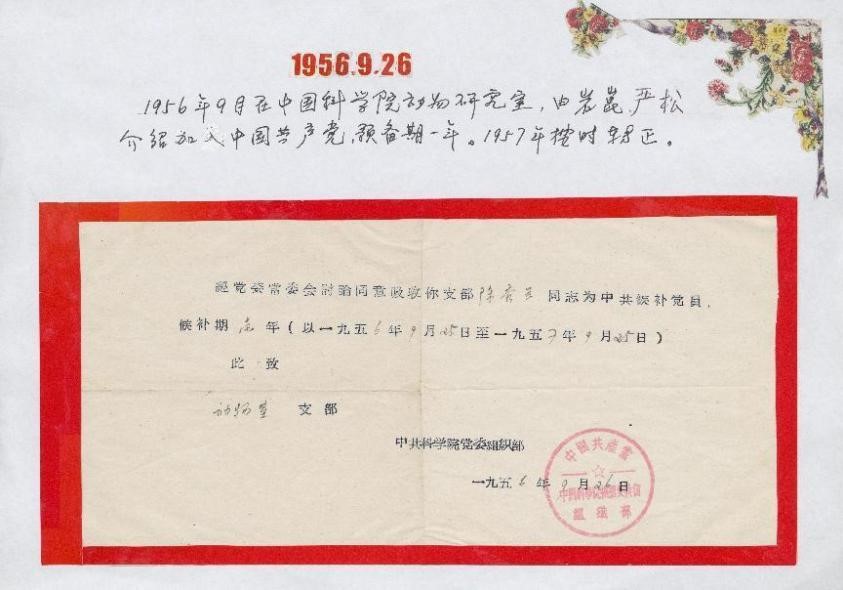

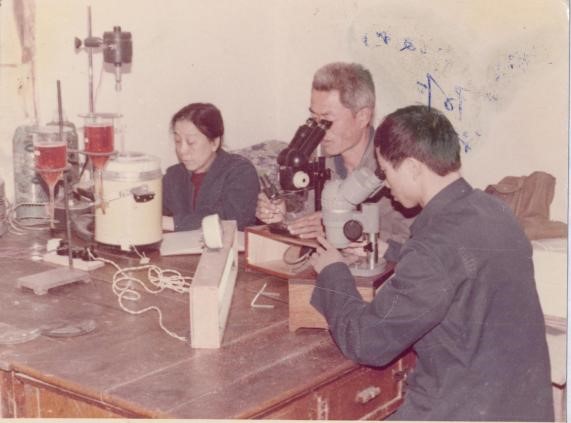

这是陈秀兰第3次向侨博捐赠。此次捐赠的实物及资料数量达192件,主要包括老照片、毕业证、荣誉证书、科普著作等,时间跨度70年(1951至2021年),见证了陈秀兰从印尼回国接受高等教育,在工作岗位无私奉献的人生经历。

1951年新中国成立初期,年仅19岁的陈秀兰下决心回祖国继续学习、参加建设、报效国家。她与志同道合的同学们结伴乘坐“芝万宜”号轮船回国。在侨务部门的安排下,寄宿在北京东堂子胡同25号的归国华侨学生中等补习学校,同年参加华北、华东和东北三大区73所高校联合考试,考入燕京大学生物系(后并入北京大学),1955年毕业后在中科院动物研究所(后并入中科院遗传研究所)工作。爱国与科研是贯穿其人生历程的两条主线。在就读燕京大学期间,她就申请成为共青团员,积极向党组织靠拢。在中科院工作的第二年(1956年)加入共产党,至今党龄已有68年。

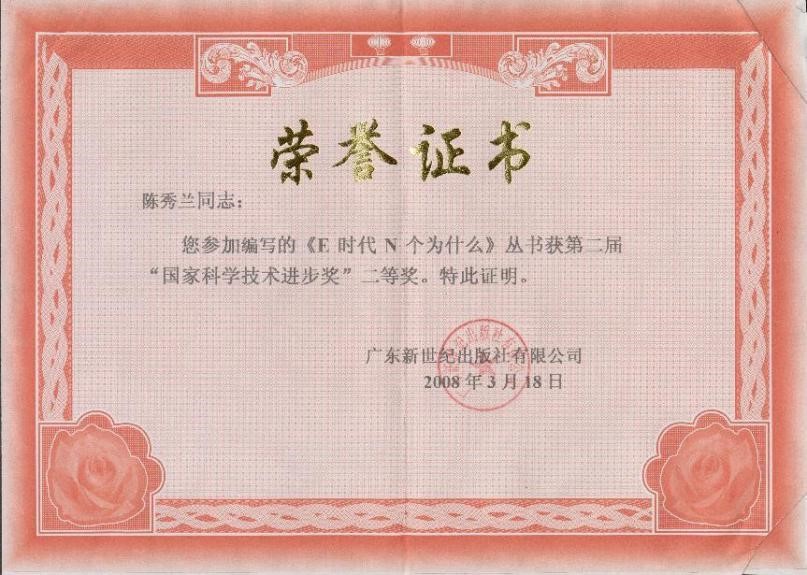

1973年,陈秀兰被任命为中科院哺乳动物胚胎移植研究组(203组)组长。在随后的20多年里,她与203组的成员们攻坚克难,承担“六五”“七五”国家重点科技攻关及“863”高技术研究发展计划等多项课题,开创了我国哺乳动物胚胎移植研究的先河。1994退休后,她继续编写科普读物、科普文章,独立撰写或合作编写完成了《探索生命》《未来的生物工程》《多莉不再孤独》《科学速递》《衣食住行话植物》等10多本少儿科普读物,向年轻人推广宣传生殖科学。2008年,她参与合编的《E时代N个为什么》科普丛书获得了国家科学技术进步二等奖(科普书类最高奖项)。

(二)印尼归侨李国合、司徒珠芳夫妇

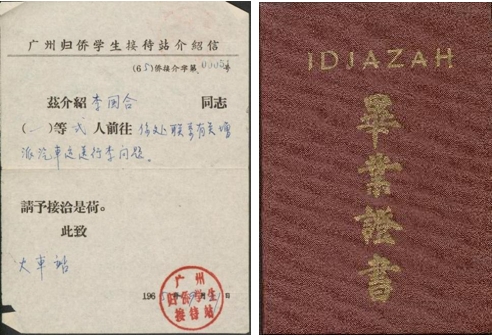

印尼归侨司徒珠芳捐赠侨博实物和资料达212件,大部分为其丈夫李国合的物品。20世纪60年代,印尼国内“排华”形势升级,华侨生存环境急剧恶化。李国合、司徒珠芳于1965年乘坐“光华轮”回国,得到党和国家的亲切关怀和妥善安置。

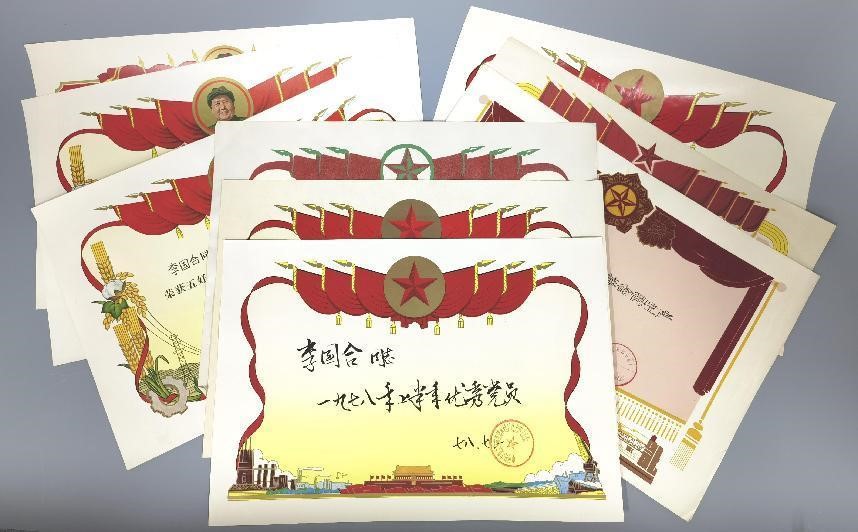

此次他们捐赠侨博的实物,包括从印尼带回国的文具(彩铅、铅笔、素描本、笔记本)、生活用品(收音机、餐具)、毕业证书、获奖证书、书籍、乐器等等,以及回国后获得的毕业证、喜报及荣誉证书。

回国前,李国合是印尼望加锡中华师范学校的教师,自小接受中华传统文化教育,小学和中学都毕业于当地的华文学校。1963至1965年,在印尼参加厦门大学函授部开设的“中国语文师范专修科”课程。厦门大学函授部成立于1956年,是我国高校最早设立的海外教育机构之一,主要以书信邮寄的模式进行函授教学,海外函授学生数千人,遍布五大洲21个国家和地区。

1965年9月回国,他得到广州归侨学生接待站的安置,随后在北京归国华侨中等补习学校学习。1968年毕业后,进入北京东郊木材厂工作,在平凡的岗位上取得了优异的成绩,获得了众多表彰。他不仅在工作上积极进取,还利用业余时间参加《人民文学》创作函授中心的培训,提升写作能力,成为《人民建材报》(后改名为《中国建材报》)《北京科技报》等报刊通讯员和特约记者,拍摄素材并撰写专稿。自20世纪80年代以来,在《北京日报》《工人日报》《北京科技报》《人民日报(海外版)》《侨务工作研究》等报刊上发表了一千多篇报道。

陈秀兰、李国合是归侨群体中的一份子,他们和众多归侨一样热爱祖国,决心报效国家。他们回国后都得到了党和国家的关怀和照顾,在祖国接受高等教育,在各自不同的岗位上默默耕耘和无私奉献。新中国的光辉照亮归侨的人生路,归侨的青春因报效祖国而闪光。