作为海洋型帝国的典范,英帝国对不同类型的殖民地进行区别治理。潘兴明认为,英帝国的殖民地可分为三种类型,即移民型殖民地、非移民型殖民地和二元殖民地。马来亚殖民地便属非移民殖民地的代表。但马来亚殖民地有其不同,即华人族群作为移入型群体却在诸多地方占据较大比例乃至第一大族群,为马来亚的开发做出了无可替代的贡献。在殖民统治逐渐强化进程中,如何管理这一特殊群体成为挑战。应运而生的华民护卫司署(The Chinese Protectorate)由此彰显其独特性,“华民护卫司署的建立,是英国殖民治理史上一个独一无二的机构。”各州的华民护卫司署成为该时期马来亚华人族群本地化发展进程中难以抹灭的记忆。对于马来亚的华民护卫司署特别是新加坡华民护卫司署,学界已有若干成果,国外研究方面,有学者分析首任新加坡华民护卫司毕麒麟(William Alexander Pickering)任职期间在应对华人移民、秘密会社等方面的努力。有学者从秘密会社、华人移民和劳工等方面论述了新加坡华民护卫司署从1900年至1941年的职能运行状态。有学者基于大量官方档案资料,梳理新加坡华民护卫司署的艰难创立与运行状态,对槟榔屿华民护卫司署也有所涉及。有学者则重点介绍新加坡华民护卫司署的成立,以及毕麒麟作为首任护卫司探索这一机构职能等方面的努力。国内研究方面,有学者着重探讨海峡殖民地华民护卫司一职设立的主要原因,并简略论述首任华民护卫司毕麒麟在任期间的主要贡献。但鲜有马来亚华人族群对华民护卫司署这一新设机构因应的研究。探讨马来亚华人族群对华民护卫司署的复杂反应,可透视华民护卫司署在马来亚华人族群变迁中所起的作用,以及英国殖民政府对马来亚华人族群治理策略的发展,也有助于追溯19世纪晚期20世纪初期马来亚华人族群在地化的渊源。本文的探讨起点是1877年马来亚第一个华民护卫司署在新加坡成立,截止时间为1934年,因1933年海峡殖民地和马来联邦各州的华民护卫署合并成“海峡殖民地与马来联邦华民政务署”,1934年又改为马来亚华民政务司署。之后马来亚华民政务司署职能相对稳定,华人族群对其态度亦无明显转变,因而不纳入讨论。

一、华民护卫司署的设立及其主要职能

(一)华民护卫司署的设立

从18世纪下半叶至19世纪70年代,在马来亚这片逐步为英国人占领的土地上,为求生计不断涌入的华人很快成为第一大族群,对马来亚的建设作出巨大贡献。到1836年,新加坡华人数量达1.3万人,第一次在数量上超过马来人,是该地最主要族群。苦力贸易下华人移民为殖民地开发创造了极大的经济效益,鼓励华人苦力移民成为官方导向。英国外交大臣在1860年7月的信件中称,必须“推动中国移民出洋”,满足“劳动力的需求”。1865年,中英《中国契约劳工出洋办法》正式规范华工出国,移民合法化掀起了华工出国狂潮。1824—1871年,新加坡华人人口从3000人增长到5.4万人,相应地占当地人口比重从31%增长至56.2%。

官方治理缺失背景下,自发治理越发难以应对马来亚华人移民数量不断壮大的新形势,华人社会内部面临诸多社会问题。英国东印度公司在1830年调整海峡殖民地的行政层级,将之从省级降至府级,隶属孟加拉省。英国式法治无法在此落地生根,秘密会党问题与移民问题被殖民地政府视为矛盾焦点,娼妓、赌博、吸食鸦片等也是华人社会的顽疾。这些问题相互交织,冲击着殖民地统治秩序的稳定。19世纪60年代和70年代初,随着华人社会秩序迅速恶化,英殖民地政府更多授权警察局监控华人秘密会党。囿于秘密会党问题的复杂性,特别是语言沟通不畅,警察局的治理效果欠佳。随着英国人在马来亚利益的深化和当地华人社会冲突扩大,特别是若干大规模华人社会动乱指向殖民者本身,促使英帝国和殖民地政府必须采取行动。

若干外部因素亦推动了马来亚华民护卫司署的设置。首先是当地华商与华人社会领袖的呼吁。19世纪70年代初,英帝国与海峡殖民地政府接到越来越多来自商界和华人社会维护秩序安定的请求。1871年3月,海峡殖民地总督收到华人社会的请求,“希望他关注新抵达华人劳工群体消失的现象”。1873年6月,248名华人大商人也请求政府采取禁止拐卖新客、任命监督官、建造注册与收容场所等方式保护华人移民。英国殖民部收到华人商界的请求后,殖民大臣金伯莱训令海峡殖民地总督采取措施改善华人商人与欧洲商人处境,并任命一位英国官员驻扎各邦。其次是清政府在新加坡设置领事馆,促进华民护卫司署的诞生。根据1869年中英《新定条约》第二款,中国可在英国及其属地派官驻扎,但直到19世纪70年代中叶清政府才开始在海外设领。1877年10月,清政府于新加坡设置第一家领事馆,胡璇泽为首任领事,之后在槟榔屿设立副领事,管辖北马、中马的华人事务。1891年,新加坡领事馆升格为总领事馆,统辖新加坡、槟榔屿、马六甲等。华人族群有了官方机构的庇护,殖民地政府对此尤为不安。华民护卫司署的设立可视为对清政府设立驻新加坡领事馆的回应,或者说领事馆加速了华民护卫司署的出现。后者意图抢在领事馆正式成立之前,先行在华人社会扩大影响,弱化清政府领事馆的存在感,让其仅局限于充当中国的“商业代理人”。

英属马来亚于1877年在新加坡设立华民护卫司署,之后马来亚诸邦陆续设置华民护卫司署。槟城于1881年、霹雳于1883年、雪兰莪于1890年、彭亨于1908年、马六甲于1911年、森美兰于1914年、吉达于1923年设立华民护卫司署,其中森美兰和彭亨设置华民护卫司署之前,华人保护事务由雪兰莪华民护卫司署兼管。因此,海峡殖民地、马来联邦各州均设有华民护卫司署,而在马来属邦只有柔佛、吉达设有华民护卫司署,登嘉楼、吉兰丹和玻璃市则没有设立。各州华民护卫司署在1933年前各自为治,互不统属。

在最初的设计中,助理护卫司(Assistant Protector of Chinese)的职责是协助护卫司执行1877年的华人移民与诱拐法。通常而言,助理护卫司的设置依据各州华人人口密度设立,新加坡和槟榔屿因华人人口众多,均设两名助理护卫司,即助理护卫司和第二助理护卫司(Second Assistant Protector of Chinese)。

新加坡华民护卫司署的成立时间最早,职能最为完善,其早期人员构成如表1。

相对而言,其他华民护卫司署的人员规模较小。槟城华民护卫司署在1879年年度报告中提及,该部门连同护卫司本人共有9名人员,其中还包括了1名船政官(Boarding Officer)和4名船夫。

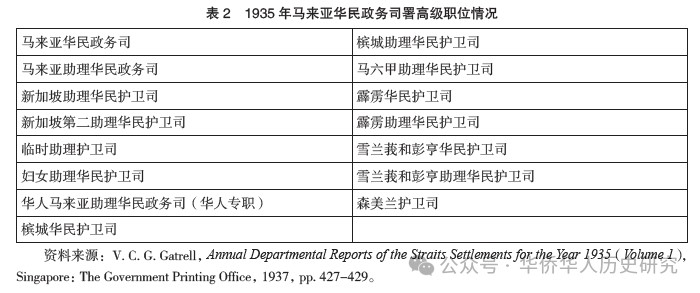

到1934年,各邦的华民护卫司署(华民政务司署)合并成马来亚华民政务司署,其职能有所扩大,高级职员岗位设置也相应有所调整。以1935年为例,其高级职位名单如下。

其中妇女助理华民护卫司一职设置较晚。1926年,新加坡华民护卫司毕帝指出,政府早已计划在护卫司署设置妇女官员一职及其助理,并为之提供专门办公场地。但面试的3名求职者得知具体职责后,无一人表示愿意承担这一任命。在马来亚殖民统治体系中,女性充当中高级官员的比例极低,到1933年,新加坡华民护卫司署有2位妇女助理华民护卫司,“是马来亚政府少有能占据重要职位的女性官员”。

华民护卫司、助理华民护卫司群体,在英属马来亚殖民地行政官僚体系中只是处于中等位置。英属马来亚行政官的官阶按照低级到高级依次为Cadet(行政官)、Passed Cadet(通过资格的行政官)、Class V(五级)、Class IV(四级)、Class III(三级)、Class II(二级)、Class IB(一级B)、Class IA(一级A)。而1923年11月雪兰莪助理华民护卫司官阶为五级。1924年,马来亚殖民部一份华民护卫司署官员任命与官阶变动告示如下:一位新加坡助理华民护卫司晋升为新加坡华民护卫司,其官阶从四级相应对调整为二级;另一位新加坡助理华民护卫司的官阶则从四级调整为三级;一位槟城助理华民护卫司(官阶三级)晋升为槟城华民护卫司;另一位槟城助理华民护卫司的官阶从四级跌至五级。由此可知,助理华民护卫司的官阶通常处于五级至三级之间,在官阶序列当中属于中下层,而华民护卫司官阶在三级至二级之间,属于中高级官员。直到20世纪30年代初,新加坡华民护卫司才从二级提升到一级B,表明英殖民政府对该机构的重要性进一步认可。但实际上护卫司地位较高,如在海峡殖民地,华民护卫司是海峡殖民地总督之下的马来亚最高官员。

(二)华民护卫司署的主要职能

作为“英国殖民政府针对华人事务而设立的第一个高层次的决策和管理机关”,华民护卫司署的确切职能从未被界定,只规定凡涉及华人事务均归其负责。1891年,吉打华民护卫司在其年度报告中总结了该华民护卫司署诸多理论上应当承担的职责:

1.监督新客;2.监查采矿业;3.监督妓院、征收费用;4.监督妇女摆脱妓院;5.监督、登记友好社团及其书册……7.向购矿者发放通行证明、检查其册子;8.监督和执行劳工管理条例;9.裁决矿场涉及较大金额的纠纷和因矿产税收引发的复杂问题;10.检查上述(第9条)的登记册以及准备账目;11.在银行破产案件中向法庭提供华人账目;12.华人公告准备;13.公司登记;14.妓女登记;15.劳工合同登记。

不过华民护卫司署的主要职能在不同时期有所变动,结合华人社会主要问题动态调整。在其成立至20世纪之前,华民护卫司署的工作虽然囊括华人事务的方方面面,并涉猎若干与华人族群不直接相关事务,如管理爪哇劳工移民。但其重心在规范华人劳工移民、整顿华人秘密会党、保护华人妇女女童、治理华人社会不良风气等,该时期华民护卫司署的主要职能体现在“护卫”二字。自20世纪初起,华民护卫司署的主要职能有所转换,从华人族群的“护卫者”更多转变为“监督者”。虽然华民护卫署仍处理华人的移民、秘密会党、妇女、赌博、吸食鸦片等事宜,但上述事务经过多年经营已不如早期突出,到20世纪初对其处置已常规化运行,无需额外投入更多精力。随着中国革命形势的变化和马来亚华人民族主义的高涨,华民护卫司署职能重点首先是从政治、文化等层面防范华人民族主义的发展,扮演着华人政治文化活动“监督者”的角色。“大约在第一次大战后的时刻……护卫司的职责似乎必须安排更多重点关于华人居民的政治活动上,因此实质上改变成为一种类似政治的代理人,以侦察华人的社会。”

二、华人领导层对华民护卫司署的态度

(一)华人领袖对华民护卫司署的支持

不少华人领袖积极响应华民护卫司署的号召,显示与殖民地政府积极合作的态度。如为庆祝乔治五世在1911年加冕为英国国王,槟城华民护卫司署召集各华族代表以及平章会馆两帮领袖筹捐以作庆典费用。为此各帮派设有“华人劝捐员”负责不同地区的劝捐事宜。据统计,此庆祝活动华人捐款共2万元以上。各派华人领袖表现尤为突出,广府帮的谢春生和连瑞利、福建帮的叶祖意等人,在4月中旬与华民护卫司开会时当场承诺捐款,数额均在千元以上。也有若干情形为华人领袖在认同华民护卫司署帮助华人的基础上,为其提供协助,例如,华人社团与华民护卫司署合作资助华人回国。新加坡中华总商会在会史多次提及此事,如1921年会史记载,“接华民政务司函请捐助资遣残废回华,因事属义具,及公决以常年所捐二百元再增加一百元函复华民政务司。”华民护卫司署与中华总商会等华人社团,以及华人领袖就此事宜进行合作。1932年,著名侨领胡文虎得知华民政务司署在救济华人返国时面临资金困难,向华民护卫司兀敏承诺捐款2万元,兀敏随之回复道:

文虎先生大鉴:顷复大函,拟拨叻币2万元,缴存本署,分给由弊署资失业华人,益见博济为怀。实心爱护,不特受恩者铭感五内,即本司亦甚感隆情。请将银则开列前来,以便照办。但尊意每名给叻币1元,以资零费一节,其中情形,似有未便之处,希驾临本署会商,或派代表酌采安善之法。盼甚,辛甚,此复。并颂大安。

1932年7月26日

七州府华民政务司启

1919年,槟城米粮风潮更见华人领导层与华民护卫司署的互动。1919年6月,槟城华人爆发米粮风潮,期间夹带反日风潮,发展到摧毁日货、打砸商店、抢夺米粮、攻击维护秩序者的程度,严重扰乱社会秩序,并导致全市店家几乎悉数停业。槟城华民护卫司与广府帮、福建帮领袖前往数地劝令华人勿因抵制日本而扰乱地方秩序,并在与民众对话中允诺协助地方政府和华人领袖一同降低米价。华民护卫司署告示:“槟榔屿华民政务司文,特出示谕,照得本屿米事,经由三州辅政司,与本屿华人绅商磋商一切,其所定之价,当再行布告。本政府对于人民之疾苦,凡有可以救济者,必乐为尽力。凡尔等商民,各宜照常复业,而本政府则袒任保护之责。尔工商各界,宜于明日照常复业为幸,此示。西历一千九百十九年。六月廿六号。”但华人自发组织的平粜局未能较好解决米价上涨问题,林文虎等人请“华民护司,恳他于所管各米店,低价粜米,以苏民困”。最终华民护卫司与两帮华人领袖协定每月进口四千包仰米(缅甸米),定价每根登五角。华民护卫司还同意因低价出售米粮出现亏损的弥补方案。但华人商店恐惧遭到报复,并无恢复营业迹象,华民护卫司不得不协同多位华人领袖一起拜访商家劝请复业,并告示保护商家安全。

新加坡第二大帮潮州帮管理机构义安公司,因其管理核心层的封闭性和世袭性而引发其他帮众不满。1927年,以林义顺为首的一批领袖意欲改组义安公司,组织潮州八邑会馆取代义安公司,由此导致潮州帮内部出现分裂苗头。最终华民护卫司出面调停争议,促使双方就财产处理、机构改组及权责分配达成协议,从而避免了潮州帮的分裂。在此整合过程中,华民护卫司署推动潮州帮从“家族式帮权向现代民主式帮权转型”,包括在1887年广客两帮因争夺福德祠香油钱对簿公堂,华民护卫司携手总巡捕裁断得以平息该诉讼案。因此华民护卫司署的作用还体现在帮助化解华人帮派之间的矛盾,缓解潜在分化的风险。

此外,以绅商阶层为代表的华人领袖,感激华民护卫司署为其营造稳定环境,并意欲在政治上获得上升空间,因此以多种形式表达对华民护卫司署的支持与感谢。绅商阶层与华民护卫司署的接触较为频繁。如1896年10月,为欢送新加坡华民护卫司,部分新加坡绅商聚集商讨具体事宜,决定华商二百余人共同出资制造一堂价值300多元的金锦帐相送护卫司,同时于明丽园或者丰兴园为其举行公饯。新加坡华民护卫司黑尔在1898年初将赴雪兰莪任华民护卫司,新加坡华人参事局、保良局的部分华人领袖,以及当地华人商界代表向黑尔赠送中国卷轴和丝绸等,吉隆坡华人甲必丹等也在吉隆坡向黑尔赠送礼物。1932年,柔佛华民护卫司离任时,参加了当地华人领袖在麻坡(Muar)为其举办的茶话会与晚宴。1916年12月,得知槟城助理华民护卫司艾伦即将前往新加坡担任新职务的消息后,鉴于艾伦在任期间对华人社会的贡献,槟城部分华人在华人市政大厅开会,讨论向政府请求继续把艾伦留在槟城任职事宜,最终决定派遣代表向驻扎官代为转达,同时也直接向总督发出恳求。

(二)华人领袖支持华民护卫司署之因

马来人华人族群中对华民护卫司署认同度最高的是绅商阶层。原因在于,一方面,华民护卫司署维护社会稳定,为其经济活动提供较好环境;另一方面,华民护卫司署下属机构——华人参事局,成为绅商提高政治地位的重要渠道。侨领升降荣辱,往往取决于华署的态度或者策略。杨进发认为,海峡殖民地政府提拔华人领袖有三个步骤,即授予太平局绅、担任工部局局员、成为参事局局员。获得华人参事局成员的身份,对志在政治领域有所作为的华人领袖而言,是较高目标与追求。而华人参事局和保良局是华民护卫司署管辖下两个关系紧密的机构,被纳入两个机构的华人领袖,通常通过发表公开感谢信、欢送、赠礼等方式向华民护卫司署高级官员博取好感,为自身和华人族群争取更大利益。

华人领袖支持与配合华民护卫司署,一定程度上也是因为华民护卫司署对华人领袖的策略得当。统领马来联邦州属内华民护卫司署的马来联邦华民事务秘书,在1899年的马来联邦华民事务秘书法令(Secretary for Chinese Affairs Enactment)中被要求:“在决定或解决任何事件时,要在当时情况和法律允许范围,特别注意华人习俗。若有需要,可以要求一位或多位华人顾问协助解决这些问题。”如在雪兰莪的护卫司署与甲必丹共存时期,是当地华人社会从自治到法治的过渡阶段。布莱斯指出,直至20世纪80年代,虽然甲必丹已不为官方承认,但仍在自己社区充当纠纷的仲裁者角色,护卫司还在某些涉及社区成员案件中咨询其意见。雪兰莪华民护卫司署为避免西方法律和中式法规习俗的冲突,在涉及华人文化习俗案件时通常交由华人处理。如将母子失和、夫妻反目的案件转交至会馆调查。而在吉隆坡,华人甲必丹与华民护卫司署共存11年,协作处置华人事务,亦表明英国殖民政府对华人族群推行西方法治制度与理念进程中的渐进策略。马六甲在从1892年设置华民护卫司署到1911年有专职护卫司之前,青云亭亭主也长期与代理华民护卫司共治华人族群事务。包括一些方言会馆也被认可作为维持基础法律和秩序的自治机构,承担部分民事案件的仲裁职能。如吉隆坡广肇会馆的记录显示,仲裁是该会馆从1890年到1904年最重要的职能,因在吉隆坡华人社会组织中的领导地位,它负责解决当地华人社会的纠纷问题,在这15年间共受理了142例案件。对于秘密会党首领,华民护卫司署的策略是恩威并施。驱逐秘密会党首领是华民护卫司署处理秘密会党非法活动的重要手段,由华民护卫司署转呈至辅政司批准便可生效(1932年外交修改条例颁布之后便无需经辅政司批准)。相对于判刑等方式,驱逐对首领威胁更大,被驱逐不仅意味着失去权力和利益,离境后处境更为艰难,驱逐法令被认为是“政府赖以维持会党世界和平的主要依据”。此举效果显著,新加坡首任华民护卫司毕麒麟在1877年年度报告中指出,马六甲已证实驱逐条例对秘密会党首领的威慑效果。在1885年年度报告中,毕麒麟再度肯定驱逐条例,“警察局官员和护卫司承认他们最有力的武器就是驱逐条例,驱逐条例尽管被保守使用,但总被证明是一件特别武器。”雪兰莪州护卫司在报告中提及,自执行驱逐条例以来,本地已较少发现新建的秘密会党支部。此举促使秘密会党头目唯有与华民护卫司署合作才能维持自身利益。

三、底层华人对华民护卫司署态度的转变

(一)底层华人对华民护卫司从疑虑转为认可

大部分马来亚华人对华民护卫司署的态度经历了从疑虑到认可的转变。我国现代人口学开拓者陈达,在其所著《浪迹十年之行旅记闻》一书中论及槟榔屿华人与华民护卫司署关系时,认为新马华人求助于华民护卫司署是华人族群的耻辱,“侨民遇琐事往往向华民政务司申诉,因此将侨民的丑陋之点毕露。”梁绍文在《南洋旅游漫记》中对华民护卫司署如此剖析:“凡是殖民地有华侨所到之处,便有华民政务司,主其事者有正副两人,俱以英国人充当。手下拉集许多中国的流氓在侦察暗查等。其任务在监视中国人的行动,并审理中国人的民事案件。凡中国人各种社团,一一须经他许可,才能够成立,以致华侨听着‘华民’两字就怕。不但如鼠之于猫,并且可止儿啼,其威慑可想而知。”这些游历南洋的中国人对华民护卫司署的认知有以偏概全之嫌。事实上,华民护卫司署的部分职能逐渐为大部分底层华人所认同,“殖民地华人乐于接受护卫司署作为一个解决他们私人和家庭麻烦的机构;虽然华人意识到华民护卫司署无权处置其申诉、裁断其争论,但是他们仍然在数不胜数的问题上寻求护卫司的建议和帮助。”1898年,新加坡华民护卫司伊文思在其年度报告中提及本年接收了诸多案件,并补充:“只要华人能够接受劝说为自己挺身而出,控诉那些造成其悲惨经历的人,所有问题便会迎刃而解。”马来联邦华民政务司署在1926年处理了2405起华人寻求帮助的案件。特别是华民护卫司署的准法官身份以及对华人底层社会的友好态度,“护卫官的角色是穷人法庭,所有华人无需付法庭费用和聘请律师,即有了解华人习俗、会说中文的官员聆听控诉、宣判赔偿、裁决争执和调解争端,因此可以减少一些社会内部的冲突。”

首先是华人妇女群体。范若兰指出,19世纪华人各种宗亲会馆和地缘组织在解决婚姻家庭问题上发挥主要作用,而随着殖民地法律体系和行政机构的完善,20世纪以后法庭和华民护卫司署在解决华人婚姻家庭问题上发挥了更大作用,特别是华民护卫司署。华人妇女也更多倾向于求助华民护卫司署解决婚姻家庭问题。除非华民护卫司无法对此进行调解,才通过法庭解决。《槟城新报》在1929年11月29日报道了一个案件:一名已婚华人女子向怡保华民护卫司署报告,她是某富商之妾,因遭受丈夫欺凌侮辱而决意请求离婚,护卫司传唤该富商到署问话,最终判决双方离婚,并命令富商赔偿女子50元等以便其回国。对此类情况《益群报》也有较多报道,如无家可归的老妇人到华民护卫司署寻求暂住居所、妇女请求护卫司署帮忙找回失踪的丈夫。华民护卫司署对弱势华人相对温和与宽容的处置方式,是逐渐获得华人社会认可的原因之一。如在1924年2月新加坡助理华民护卫司史德林在巡逻时抓获34名妓女,其中26人携带性病。在承认监查不力的同时,史德林并不打算控告这些女性,认为她们只是为了谋生,只需对其加强管理。

其次是劳工群体。华民护卫司署对华人劳工的保护起初并未获得诸多劳工的接受。雪兰莪州华民护卫司署在1896年仅批准了200份劳工合同,认为华人倾向于接受原有矿场规则,而非签订书面合约。1900年,雪兰莪华民护卫司署登记合同的劳工已有1355名,另外在新加坡签订合同、抵达雪兰莪的2856名华工也前往当地华民护卫司署进行登记。特别是到1929年世界经济危机爆发后,陷于困境的华人更多选择求助于华民护卫司署。这表明“华民司政署不是万能的保护伞,但这也显示‘红毛政府’某种程度上已获得华人的信任。”在霹雳,华民护卫司署遣送华人回中国的措施也得到底层华人认可,如《益群报》报道,1930年5月,华人社会得知华民护卫司署资助华人回国,前往护卫司署讨要船票者一日竟达千人,华民护卫司署、矿务衙门等处睡满华人,迫使官方宣告停止资遣华人回国,华民护卫司署也宣布停止发放相关船票。

(二)底层华人对华民护卫司署转变态度之因

底层华人群体对华民护卫司署从疑虑到认同的转变,一定程度在于华民护卫司署自身的持续调整。

一是对华人族群治理政策的不断完善。面对日益复杂的华人妇女问题,华民护卫司署设置妇女官员一职及其助理,并为之提供专门办公场地。新设立的华人参事局,作为连接华民护卫司与华人族群的中介,其定位为华民护卫司署领导下、华人领袖为主体的“咨询委员会”,该机构涉及范围包括协助政府讨论涉及华人社会大众利益的立法、一切改善贫苦或疾病华人的方案、促进教育或者慈善的计划、出于公众目的提高集体捐助的提案,以及其他任何由华民转交给委员会的事宜等。作为华人族群与华民护卫司署的“润滑剂”,该机构较好地发挥了在华人族群当中宣扬华民护卫司署正面形象的作用。

二是采取多种方式消除华人社会对华民护卫司署的误解。如各方人士对保良局褒贬不一:支持者认为其极大改善了妇女特别是从事性工作妇女的生存处境,1931年国际联盟的一个委员会在参观新加坡保良局之后评价道:“这是同类型慈善机构中最好的一个”;而批评者将其与接纳犯罪、管制卖淫、性病传播等因素相联系,并视之为一个压迫犯人的监狱。有鉴于此,保良局亦采取一定的应对措施,如定期向公众设置“访问日”,让公众对保良局的运行有更多直观了解,以此打破对保良局的种种谣言。

四、少数华人对华民护卫司署的抵制与反抗

虽然大部分华人已经接纳华民护卫司署,认可其在维护秩序、解决纠纷、与殖民地政府沟通等方面的作用,但也有少部分个人利益受到冲击的华人群体和政治活动者,对这一机构持消极抵制态度,或以极端形式进行反抗,或消极应对。

(一)消极抵制华民护卫司署

利益受到影响的华人对华民护卫司署的主要态度是消极应对。如华民护卫司署仅有公娼妓院注册名单,无从掌握私娼群体的信息,从而影响废娼政策的执行。因此,“废娼运动的成功与否,仍取决于华人社群是否愿意配合官方的禁娼政策,共同来解决卖淫业问题。”妓院面对政府的登记政策并不积极。在吉隆坡,护卫司1894年报告指出,当地39家妓院仅有1家进行了登记。在妹仔问题上,华民政务司署认为华人社会没有“养女”习俗,因此在《妹仔条例》当中把此类女童界定为“妹仔”加以禁止。这一划分引发部分华人不满,指责华民政务司署不熟知华人社会中盛行的养女习俗,不公正地将此纳入非法。因此,《妹仔条例》颁布后大多数华人没有积极响应,如到1933年11月,英属马来亚大约仅登记2880位妹仔,在此局面下,专门负责登记妹仔事宜的华署官员不得不疲于奔波。受益于1932年《妹仔条例》的林秋美在其自传中提及该法令执行初期,诸多妹仔持有人,包括她的原主人对此视若无睹,指责官方并不了解收养妹仔背后的善意,也不熟悉其中的华人文化。

部分华人对华民护卫司署这一机构的印象来自他人的负面描述,缺乏真实了解,难免对其有所抵触。如1878年毕麒麟初创“妇女保护中心”之际,效果并不理想,因为大部分妇女畏惧接受这种形式的帮助。《槟城新报》报道的1895—1900年槟城红灯区27起纠纷,以警察为唯一“受招处理者”的案件占据绝大部分,以华民护卫司和警察为共同“受招处理者”的案件只有2件,以华民护卫司为唯一“受招处理者”的案件只有1件。对于1932年《妹仔条例》,大部分华人蓄婢者在起初均持抵触姿态。1933年雪兰莪华民护卫司指出,《妹仔条例》颁布后,华民护卫司署于2月24日前往巴生(Klang,雪兰莪州的一个城市)登记,当天仅有2名婢女前来注册,而据他了解,单是永春人便养有婢女200余人,因此华民护卫司敦促当地华人早日前来注册婢女以免受罚。

华民护卫司署并无确切职能范畴,在华人族群当中的形象难以定型,是其遭遇消极抵制的原因之一。如《海峡时报》在1926年报道,一名华人的土地财产遭受非法侵占时求助华民护卫司署,认为这是华民护卫司署的职责,但却被护卫司告知此已超出其职责,他将不会在护卫司署得到任何帮助。作者质疑,“对我、对其他华人来说,似乎所谓的‘华民护卫司署’并非致力于保护,而是研究和向政府汇报关于华人所有一切事务。”20世纪20年代初海峡殖民地秘密会党活动反复,华民护卫司署与警察局未能采取有效应对措施,导致出现了受害者不愿向护卫司署求助的情形,“在有关潮州人骚乱的长长的报告中,护卫司强调受害者一方现在比以往任何时候都更讨厌向警方或护卫司署报案,无论他们受到直接暴力伤害还是被敲诈勒索,都不愿提供攻击者的情况。”有时未能很好履行职责也导致华民护卫司署在华人社会的形象受损。《三州府文件修集》记载了一位福建泉州籍移民庄笃坎,在被诱拐时未能得到新加坡华民护卫司署的帮助,他自述道:“该匪挟赴英署,即以甘言蜜语教授供词,坎漫应之。殆至英官问坎是否甘愿佣工,坎称不愿,英官立命该客栈主带回。岂知该匪另行幽禁,重加酷打,谓认愿则生,不认愿则死……”

(二)激烈对抗华民护卫司署

激烈对抗华民护卫司署的群体可分为三类:一是被华民护卫司署抑制、镇压其产业的群体,如秘密会党党徒、妓院老板等;二是政治活跃人群,如无政府主义者、民族主义者,或者受困于华署对其围剿,或者以攻击华署展现其反抗殖民统治者;三是不满意华署的处置,袭击华署官员表达不满的群体。

反抗华民护卫司署治理华人族群的群体,最激烈的形式是袭击华民护卫司署高级官员。在1934年之前发生了多起影响较大的袭击华民护卫司案件。一是毕麒麟在1887年7月18日被会党党徒袭击案。因毕麒麟在压制华人赌博问题上发挥了重要作用,引发秘密会党等利益受损者的强烈不满,使其于1887年在办公室遭到秘密会党党徒蔡亚惜掷斧袭击受伤,毕麒麟也因身体难以愈合最终不得不在1889年退休。二是1925年女革命党人行刺雪兰莪华民护卫司一案。马来亚的无政府主义者在20年代初遭到殖民政府严密关注,使其决定暗杀新加坡总督,无奈因保护严密未能得手,转而前往吉隆坡谋杀华民护卫司。黄素英等人于1925年1月22日上午在假装与雪兰莪华民护卫司商讨事宜之际,从箱子拿出炸弹向其投掷,炸伤护卫司理查兹,黄素英被警察局逮捕交法院审理,华民护卫司署严加镇压华人的革命活动。部分华人把华民护卫司署视为英帝国主义和殖民主义的化身加以发泄。据《海峡时报》1930年9月10日报道,在吉隆坡华民护卫司署,多名华人青年为发泄对英帝国的不满,在华民护卫司署的墙壁上刻画“打倒英国”、“反对帝国主义”、“打倒英帝国主义”等字眼,一名华人因此面临控告。

不遵从华民护卫司署处置、攻击华署官员以示抗议,也是华人族群抗议华民护卫司署治理的一种形式。1902年12月,新加坡一群拒绝执行劳工合同的华人被判入狱,这些劳工挟持华民护卫司埃文斯并不允许警察营救。1909年11月,一名华人因与吉隆坡当年7月的“普度寺事件”有牵连,被雪兰莪华民护卫司署逮捕入狱,后纠集8人攻击雪兰莪华民护卫司而再度被捕。再如在1926年12月14日上午,新加坡助理华民护卫司史德林在护卫司署会见一位华人男子及其妻子时,该男子突然掏出小刀刺伤史德林、自己的妻子并自残,最终三人均被送往医院。1926年11月25日,新加坡华民护卫司署助理翻译与另外一位官员前往亚历山大路搜寻两位失踪的华人少女,他们在进入屋子解救被锁住少女时遭到三名华人的攻击,后来这三人被华民护卫司署指控受审。

五、结语

设置华民护卫司署体现了英帝国和殖民地政府对马来亚华人族群重要性的认可。“通过英国干涉马来亚可以看出华人的相对重要性,而1877年华民护卫司署法令表明英国官方认可华人在英属马来亚的中心地位。”自华民护卫司署成立起,该机构就在华人族群中扮演了重要角色,是英国马来亚殖民统治体系中不可磨灭的标记。《每年海峡时报》在1959年回顾马来亚华民护卫司署的历史时评价道:“它在马来亚疆域的行政机构中扮演了独特角色,如果没有其专业知识、视野和建议,难以完成对数以万计前来马来亚的华人的控制与管理任务,特别是在19世纪最后30年。”马来亚华人族群对这一机构或是接受并支持,或是从疑虑到有限认可,或是激烈反抗,也有部分人消极对待,表明华人社会内部在被直接纳入英国殖民治理体系时的复杂心态。但总体而言,自20世纪初起,华民护卫司署更多关注华人族群的政治动向,其在华人社会遭遇的抵制更为强烈,并且愈发作为一个负面标签为华人族群悉知。

马来亚华人族群对英国式殖民治理的反应,对英属马来亚殖民地的运行产生深远影响。第一,华人社会秩序迈向法治化。在华人秘密会党未遭受沉重打击之前,部分马来人、印度人也认可秘密会党在维持自身利益方面的作用甚于政府,“马来人和印度人之所以加入华人秘密会党,因为他们相信会党可以保护他们的生命和财产甚于相信政府。”整顿秘密会党,亦可使这部分人群恢复对殖民地政府治理能力的信心。第二,华民护卫司署作为英帝国对马来亚“分而治之”政策的一个具体执行机构,虽然削弱了诸如秘密会党这些华人族群的作用,并将其纳入英国式法律秩序中,但却强化了华人族群与马来亚其他族群的壁垒。第三,华人政治认同的分流强化了华人民族主义意识,虽然此时较少直接指向殖民统治本身,但对于华人民族主义的防范已成为马来亚殖民政府的重要话题,华民护卫司署等官方机构执行“抑华抬马”的方针,到二战前“其实相当程度地刺激了尚在襁褓之中的马来民族主义”,成为影响二战后马来亚政治格局的主要因素之一。

摘自:朱华进:《马来亚华人族群对华民护卫司署的因应探析(1877—1934)》,《华侨华人历史研究》2024年第2期。注释从略,如有需要请参见原文。