1899年4月,清朝首任驻菲总领事陈纲在马尼拉创办小吕宋中西学堂(今菲律宾中西学院),标志着近代东南亚华文教育的开端。关于该校早期历史,菲律宾华文教育史和华侨华人史著作一般都有述及。如华文教育史方面,陈烈甫编著的《菲律宾华侨教育》第二章论及小吕宋中西学堂之创办。周聿峨著《东南亚华文教育》第四章论述菲律宾华文教育从中西学堂创办到20世纪90年代的改革发展历程。华侨华人史方面,庄国土等著《菲律宾华人通史》,黄滋生、何思兵著《菲律宾华侨史》等均述及中西学堂早期发展历史。论文方面,学者多将菲律宾华文教育史作分阶段考察,出现两阶段、三阶段、四阶段、七阶段等不同观点,但一般都溯及中西学堂之创办。不过,上述成果以及该校历次纪念刊对小吕宋中西学堂早期历史的叙述,最主要的资料来源都是该校第六任校长颜文初1929年撰写的《本校三十年来之回顾》(以下简称颜文)。颜文当然是研究小吕宋中西学堂早期历史的最重要文献,但由于当时颜文初无法看到清驻菲总领事与清政府间有关中西学堂发展的公文往来档案,导致其对学堂早期发展历史语焉不详且有错漏。鉴此,本文主要依据中国第一历史档案馆及台北“中央研究院”藏有关原始档案,对清末小吕宋中西学堂发展历史予以补正,并由此讨论近代东南亚华文教育之开拓历史。

一、关于小吕宋中西学堂之创办

据颜文记述,菲律宾自1898年美西战争后归美国管治,废除甲必丹制度,由中国派驻领事,第一任为陈纲,陈纲未到任之前,由其父陈谦善代理。时值戊戌政变后,海外通商巨埠有设立学校者。陈纲少年科第,具建树巨志,故履任伊始,征求诸商家同意,赞成有设立学校之必要。此记述论及美国占据菲律宾、清朝海外华文教育发展、清首任驻菲总领事陈纲与小吕宋中西学堂之关系,但过于简略,且有不确之处。

(一)19世纪末菲岛形势变化

19世纪末是菲律宾近代华文教育发展的重要契机。虽然自16世纪后期起,华人即大规模移居菲律宾群岛,但迄19世纪末,菲律宾华文教育一直未能开拓。究其原因,主要是西班牙在菲殖民统治政策使然。16世纪后期,西班牙在菲建立殖民统治后,奉天主教为国教,将菲岛族群划分为西班牙人、菲律宾人、米斯蒂佐(混血儿)、外侨四等。华侨入天主堂受洗者,列为第四等;未入洗者,则视为化外,不得穿西装革履,亦不能在政府机构任职。故西属菲律宾时代,菲律宾人皆冀其子孙入天主堂受洗,进而入教会学校学习,毕业后可得入职政府机关,或接近上流社会。在菲华人亦深受影响,“以牵手(娶菲妇)、粘水(入院受洗礼)、拜契父(结婚时之证婚人)视为交际上一种体面事业”。华人在菲所生子女,自然也以教会学校为首选,“多入西人学校”,亦有将子女送回国内受教育者,故数百年间菲律宾华文教育未能开展。

到19世纪末,菲律宾形势大变。首先是1896年8月爆发了反抗西班牙殖民统治的武装革命,革命军声势浩大,西班牙殖民军焦头烂额,西班牙在菲统治岌岌可危。其次是1898年美西战争的爆发。这一时期的美国,经济实力跃居世界第一位,对外极力进行扩张,而首选竞争目标就是西班牙。1898年2月15日,美国派往古巴护侨的军舰缅因号在哈瓦那港爆炸,成为美西战争的导火线。4月21日,美西战争正式爆发。在菲律宾战场,美国远征军于8月13日攻占马尼拉,次日宣布成立军政府,并阻止菲律宾革命军进城。12月10日,美西两国在巴黎签订条约,规定西班牙将菲律宾让与美国,美国支付2000万美元作为抵偿。由此,菲律宾由西属转为美治。再次是1899年美菲战争的爆发。美军占领菲律宾后,菲律宾革命军并不接受美国统治,他们以马洛洛斯为首都,建立起菲律宾第一共和国,埃米利奥·阿奎纳多任总统。2月4日,美菲战争爆发。至1901年,因经济和军事实力存在差距,菲律宾革命军与第一共和国在经历两年多的抵抗后,归于失败。

菲律宾国内战事不断,促使清政府与在菲华人重视设领护侨问题。实际上,自1880年后,清朝历任出使美日(日斯巴尼亚,指西班牙,下同)秘国大臣陈兰彬、郑藻如、张荫桓、崔国因,以及两广总督张之洞和菲岛华侨等都曾提出在菲设领护侨,但均遭西班牙政府延宕拒绝。菲律宾革命和美西、美菲战争爆发后,菲岛华人生命财产遭受严重威胁和损害,故再次提请清廷设领保护。1898年7月3日,菲岛华商领袖陈谦善等致函清总理衙门,沥陈西班牙殖民政府苛待华人状况,如1885年后对华人入口每人加抽“进口费”20元;1898年3月镇压宿务起义时炮轰岛上华人商街,华民被伤600余人,“死者不计其数”,后又“纵兵抢杀,惨不可言”。由此请仿英、美、德、法、日本等国,在菲设领护侨,并承诺除领事、翻译等薪俸由朝廷发给外,领署其他经费由菲岛华商“筹公报效”。据此,清政府由出使美日秘国大臣伍廷芳向西班牙政府提出在菲设领交涉。7月下旬,美军已兵临马尼拉城下,城内秩序更加混乱,西班牙政府“为目下救急起见,暂允中国设立小吕宋领事”。

西班牙政府同意清政府在菲暂设领事,以及美军占领马尼拉,成为菲律宾华文教育创始的重要契机。清朝首任驻菲总领事陈纲于1898年12月底到菲就职时,美国已统治菲律宾,军政总督奥蒂斯对外发布《开明同化宣言》,声称“美国的使命是一种仁慈的同化”,是以“公平正直的温和统治”代替过去的“专横统治”。形势如此,陈纲就创办中西学堂一事照会美国驻马尼拉军政府,得到后者同意。

(二)海外华侨学校之出现

19世纪后期,随着海外华侨社会发展,海外华侨学校开始萌生出现。据颜文称,1898年戊戌政变后,海外通商巨埠有设立学校者。此说并不准确。实际上,早在光绪十一年(1885)十月,出使美日秘国大臣张荫桓就向清政府奏请在旧金山等地设立中西学堂,得到清廷批准。次年秋,张荫桓先后札饬其管辖的旧金山、秘鲁、古巴等处创办中西学堂,于是三地有开办中西学堂之实践。

在旧金山,光绪十三年(1887)欧阳明任清驻旧金山总领事时创办中西学堂,设汉文教师2名,“洋文则在美国专设教华人之书馆就学”,办学经费由旧金山华侨八大会馆认捐,每月银110元。次年三月,增设英文教师1名,并租迁宽敞馆地。因经费不敷,决议加捐:每月中华会馆原捐30元,加捐90元,共120元;合和会馆原捐10元,加捐2元,共12元;人和、肇庆两会馆原各捐5元,各加捐1元,共各6元;阳和、宁阳、三邑、冈州四会馆仍旧各捐15元。以上八大会馆按月捐银204元,交总领事署收储支应。后来,合和、人和、肇庆、阳和、冈州五会馆因经费紧张,先后停捐,惟中华、三邑、宁阳三会馆照常按月捐交银150元。在秘鲁,光绪十四年三月华商捐得秘银2000余元,“当即延请汉、洋教习各一席”,于四月初八日开办学堂。然而,该学堂开办不久,即陷入经费困难。光绪十五年夏,张荫桓下令裁去洋教习,学内诸童专习汉文,以领馆供事刘荣恩兼充教习,不另支薪水。至光绪十七年二月,秘鲁中西学堂终因“经费无出,亦且来学无人”,经清驻秘鲁领馆参赞吴濬申请停办。在古巴,于光绪十四年开办中西学堂。但至光绪十七年五月,亦出现经费困难,且“仅存学童六七人,其余不复来学”,经清驻古巴总领事谭乾初禀请停办。旧金山、秘鲁、古巴三地中西学堂,虽出现经费紧张、生源有限等困难,后两处学堂甚至停办,但为小吕宋中西学堂的创办提供了借鉴。因小吕宋与旧金山、秘鲁、古巴同为出使美日秘国大臣管辖,故小吕宋中西学堂之名实,当鉴自旧金山、古巴、秘鲁中西学堂。

1898年戊戌变法期间,京师创办大学堂,清廷也饬令各省兴办学堂。是年七月,清廷还议准浙江巡抚廖寿丰所奏,筹议由出使各国大臣督同领事,“各就寓洋华人,一体建立学堂”。然而,此事尚未施行,随着戊戌变法失败,除京师大学堂保留外,包括兴办学堂在内的一系列维新措施均遭废止。自戊戌变法至小吕宋中西学堂创办,海外实无新开办之华侨学校。当然,清政府倡办新式学堂的思想和行动,必然也影响到该年科举中第的小吕宋中西学堂倡办者陈纲。

(三)首任清朝驻菲总领事陈纲之功

小吕宋中西学堂之创办,与清朝首任驻菲总领事陈纲密不可分。光绪二十四年(1898)六月,西班牙政府同意清政府在小吕宋暂设领事,出使美日秘国大臣伍廷芳即将此事电告总理衙门。七月,总理衙门议奏指出,菲岛华民不下10万余人,因中国未经设官保护,被人欺凌,有冤莫诉。在小吕宋设领一事,前经总理衙门暨出使美日秘国大臣与西班牙政府多次商议,均遭延宕。本年因美西交战,西班牙政府同意清政府在菲暂设领事,“正可趁此设立总领事”,以保护侨民。总理衙门还提出,刑部郎中陈纲“年力精强,于该处情形极为熟悉”,可令前往充任总领事。总理衙门的议奏很快得到清廷批准。因菲岛形势紧张,陈纲未到任之前,准由其父陈谦善暂时代理。

陈谦善,1844年出生于福建泉州府同安县,少年时南渡菲岛谋生,历数年,渐发达,又习西文,自光绪二年(1876)起连续三次出任华人甲必丹,协助西班牙政府管理菲岛华人事务。其子陈纲1871年出生于马尼拉,少年时回福建同安县读书,光绪二十年乡试中举,二十四年(1898)又中戊戌科进士。时西班牙准允清政府在菲设领,清廷即选派陈纲为首任驻菲总领事。陈纲接奉任命后,于九月初十日拜别出京,二十日自天津登船,二十三日到上海。因感染疟疾,暂在沪延医调治。迨病情好转,于十月十三日自上海起程,十五日抵厦门。又因旧病复发,告假调治。病愈后,陈纲乘船南下,十一月二十六日抵马尼拉,次日履职视事。

时海外华侨皆视开义山、建医院、办义学为善举公事。陈纲以科举中第,出任清驻菲首任总领事,到任后即思有所作为,乃与华侨商董共商开办学堂,得众华商之同意。光绪二十四年十二月、二十五年正月,陈纲将到任后办理各事禀报总理衙门,提出拟在马尼拉创办中西学堂。其二十五年正月禀文指出,华人自明代来菲谋生,已阅400余年,现华人着洋装者以数百万计,“孔孟之教不传而少诵,耶稣天主之道先入为主,咸忘其所自来”,欲恢复中华习俗,“莫若设学堂”。因此,拟于光绪二十五年正月,在福建会馆议事厅后设立中西学堂,“学习中西语言文字,俾华侨渐知返本,储为有用之才”。然而,因陈纲到任后暂借福建会馆为办公场所,故学堂暂缓开设。二月,总领事署已别租房屋,即将该会馆迅即改制,择于三月初一日(1899年4月10日)开设学堂,“听华人子弟及华商人等入学”。小吕宋中西学堂由此呱呱坠地。陈纲虽几日后即因丁母忧不再担任清驻菲总领事,但其倡办中西学堂,功莫大焉。

二、小吕宋中西学堂早期办学情况

据颜文记述,小吕宋中西学堂创办时,善举公所为菲律宾华侨最大社团机构,因学校属慈善事业,归善举公所管理,经费由善举公所拨充,以原甲必丹衙署为校舍,聘请晋江举人龚绍庭为校长兼教员,每季学生20余人,约半数为操华语之华侨子女。当时中国尚未推行小学制度,亦无相当小学课本,“故教材犹不脱四书五经与视为最切实用之尺牍”。不久,甲必丹衙署因登记手续不全,被美治政府收管,学堂不得已移入善举公所。至1904年,龚绍庭辞职回国,校长由施乾(字健庵)接任。时学生来学渐多,施乾思想先进,推行教学改革,聘陈赞仪为英文教员,加授英文,“中英文并授,始与原有校名名实相副”。至1908年,蔡镜湖自厦门来马尼拉游历,建议扩充学校,脱离善举公所而独立;并增加学级,添聘教员,购设仪器等;学生高小毕业后,可援内地办学条例,照章请奖。1909年,施乾辞职回国,遂公举蔡镜湖为第三任校长,另租校舍,添聘英汉教员,设庶务、监护诸职,来学生110余人,“华侨公立中西学校之名,始独立发现于马尼拉埠,侨界耳目为之一新,外人亦自此渐知华侨有所谓教育机关”。此记述大致概括出小吕宋中西学堂早期办学情况,但亦有数处需补正之处。

(一)关于英文课程之开设

据颜文记述,小吕宋中西学堂开办时,只开设中文课程,学习四书五经和“尺牍”,至1904年第二任校长施乾任职时,始聘请陈赞仪为英文教员,加授英文。后来相关研究一般沿袭此说。而实际情况并非如此。

据光绪二十五年(1899)三月陈纲向总理衙门的禀呈记载,小吕宋中西学堂开办时,因学生不多,决定“先延华、洋教习各二人”。经陈纲与华侨诸商董会议,聘任举人拣选知县、泉州府晋江县人龚显禧(字绍庭)为中文正教习,例贡生、泉州府同安县人翁兆全为中文副教习。因学童年幼者多,英文正教习聘请美国女师奶地黎密领,俾教养兼收;其大龄学童及年少商人,则聘请监生、泉州府同安县人林良英为英文副教习,俾讲解通晓。以上教习“皆以三年为期”。这就是说,小吕宋中西学堂开办时,即开设中、英文两种课程,分别聘请中、英文教习各2名,而非如颜文所记,迨1904年施乾任校长后才开设英文课程。

关于1899年学堂创办时即开设英文课程,还有两个证据。一是1899年菲岛报刊《美国人》有关中西学堂的一篇文章记载:是年4月,在菲华人判断美国思想和英语将在菲岛占据主导地位,乃决定建立一所华校,在校学生可接受英文教育。该校位于圣费尔南多街(San Fernando)54号,聘请一名美国教师任职其中。虽然该师不懂华文,学生们对英文也知之甚少,但通过精心设计的目标课程,学生们的成绩稳步提高。他们入学时尚对英文一窍不通,但很快就都通过书写考试,能够简单表达并开始学习语法。Mrs.A.W.Prautch自学校创办就担任英文教师,并因在校工作出色而备受赞誉。二是在一张小吕宋中西学堂1902年师生合影中,第一任校长龚绍庭旁边坐有英文教师Mrs.A.W.Prautch。这两个证据进一步表明,小吕宋中西学堂1899年创办时即开设中、英文两种课程。

(二)关于办学经费之筹集

据颜文记述,小吕宋中西学堂创办之初,经费由善举公所拨充。实际情况也并非如此。据陈纲向总理衙门的报告,光绪二十四年十二月,因驻菲美军正与菲律宾革命军对峙,“大乱将作,侨民惶惑莫名”,陈纲令马尼拉华商公举商董12人,又令十途商人各举途商4人。推举之目的,主要在于保护华侨利益、处理华民事务,“凡华民有嫌怨者,各赴该途董事理明。或不得直,再赴会馆,邀十二商董理处。又不得直,才赴总领事投诉,会各商董而公断之。”由此,形成从途商处理到十二商董处理再到总领事与商董会合处理之机制。

十二商董选定后,陈纲即召集诸商董会议各项经费之筹集。时大额经费需求,主要有崇仁医院、总领事署、华侨会馆三项。陈纲与各商董商议,经费由征收华人护照费解决。据初步统计,华人由国内来马尼拉及由马尼拉回华,需缴护照费每人3元;由马尼拉往菲律宾各小埠及由各小埠来马尼拉,需缴批换护照费每人1.5元。计每年华人往来国内与马尼拉者约6000人,进款约1.8万元;往来马尼拉及各小埠者约8000人,进款约1.2万元。合计每年进项约3万元。内拨充崇仁医院约1.7万元,总领事署约1万元,各会馆约3000元。其拨充崇仁医院和各会馆经费除开销外尚有盈余,“拟以所余款创设中西学堂”。此外,陈纲还提出,因学堂初办,费用紧张,令学童每人每月捐洋6元。将来学生日多,规模日扩,经费不足,当再筹充。由此,中西学堂创办经费拟由两部分组成:一是由拨付崇仁医院及各会馆的护照费盈余中拨付,二是由学童每月捐费补充。

迨中西学堂正式开办时,并未收取学童捐费。是因陈纲又与诸商董商定,将由菲回华及往南洋各处报领出口护照费,就其在菲所操行业、原报等级,各照等数加倍捐收,即每名一等者捐收6元,二等者4.5元,三等者3元。其领有总领事署由马尼拉出口执照,两年以内再来马尼拉者,只缴批验费5角。计每年由菲回华及往南洋各处者约6000余名,其中报领执照一等者600余名,二等者1800余名,三等者3600余名,合计进款约2.25万元。这笔经费,除拨充医院6000余元、会馆3000余元、总领事署6000余元外,尚余7500余元,每年议拨津贴中西学堂5000元,其余2500余元作为积存公款。据此,小吕宋中西学堂开办时,是“由华人欲回原籍及赴南洋一带者报领护照费捐充五千元”,因初始学童较少,发给教习津贴亦不多,所以学童“概免令缴修金,俾贫富皆得入学”。

(三)关于癸卯学制之实施

清末新政期间,清政府于光绪二十九年(癸卯年)十一月颁布“癸卯学制”,并要求全国推行。小吕宋中西学堂因悬处海外,并未立即跟进实施。据颜文记述,1908年蔡镜湖入职学校后,开始援照国内条例办学,但记述较为简略。

据宣统二年五月出任清朝驻菲总领事的孙士颐记述,光绪三十四年(1908),蔡凤禨(字镜湖)受聘来小吕宋,将中西学堂学生分别程度高下,按照国内奏定小学章程教授,一律改用学部审定课本,陆续有初等小学毕业生30余人。其继续就学者,授以高等小学课本。亦有初等小学毕业,即行回国肄业者。常川记之,日课学生有50余人,年龄自七八岁至20余岁皆有。另还开办夜课,有学生20余人。是为小吕宋中西学堂仿行国内学制并使用新式教材之基本情况。

蔡凤禨之所以在中西学堂仿行国内学制,当与其长期在国内中小学校任职有关。蔡氏1868年出生于福建晋江,漳州府海澄县学廪生。1898年起担任漳州府公立中西学堂汉文兼算学教员,后兼任漳州府官立中学堂驻堂监督兼汉文教员,并兼厦门公立师范女学堂董事。1905年起改任泉州府官立中学堂副办,后又兼任晋江县官立高等小学堂副办。1908年初,蔡凤禨到菲律宾,任中西学堂国文、史地、经学、算学等科教员。1909年施乾回国任职后,蔡凤禨出任中西学堂第三任校长。由于对国内学制非常熟悉,蔡凤禨因在中西学堂仿行国内学制和新定教材,并将学堂学生分别班次照章授课,“凡各学期之积分,及科学之载于教室日志,并发给修业文凭之存根,井然可考”。由此,中西学堂也加强了规范化办学。

三、小吕宋中西学堂之重大办学改革

1910年,蔡凤禨任校长时,经与清驻菲总领事孙士颐商议,将中西学堂扩办为华侨公立初等商业学堂,是为中西学堂之重大办学改革。对此颜文仅记述称,孙士颐采纳蔡凤禨建议,倡行办学改革,得众华商之同意。又就马尼拉、怡朗、宿务三埠募捐3.2万余金,为三年试办经费。颜文所述,不仅言之不详,且有错漏。

(一)关于改办初等商业学堂

宣统二年(1910)二月,曾任清驻旧金山总领事的孙士颐调任驻小吕宋总领事。五月,孙士颐到菲就职,即着手调查菲岛学务。经查,菲律宾只有小吕宋中西学堂一所华校,学生人数约百人,年龄自八九岁至20余岁,最高者只有初等小学第三年程度。由此,孙士颐一面致函上海商务印书馆经理张元济,请其筹买各种书籍运菲,另一面也积极规划学堂整顿、筹款等事宜。

此次中西学堂整顿,最大变化是扩充改办职业教育。经孙士颐与蔡凤禨多次商议,决定“查照上海金业公立初等商业学堂章程,就原有之中西学堂,改办华侨公立初等商业学堂”。于是招集各公举董事,添聘教习,在马尼拉仙沓伊乳那街另租校舍一区,共教室6间,食堂、客厅、会议所各1间,操场1区,教习卧室、学生宿舍各4间,于宣统二年十二月迁入新校。

至宣统三年(1911)五月,孙士颐将拟定的《小吕宋华侨公立初等商业学堂学生章程》禀呈清外务部。章程共18章25条,对学堂之宗旨、名称、校所、编制、学科、学年、学龄、入学、试验、成绩、转学、学费、学额、例假、经费、报销、职务等作出详细规定。其中明确指出,本学堂系由中西学堂扩充办理,名为华侨公立初等商业学堂;学堂之宗旨,是“授内外商业所必需之学识艺能,俾学生毕业后,于环球商界得以飏我国徽”。学堂学生分为正科、预科,正科即就本堂预科毕业生,或经毕业初等小学者升入,年龄在14至17岁之间,学制3年;预科生按期添招,年龄在10至14岁之间,学制4年。由此可见,学堂改办后,主要在于教授商业知识,培植商业人才。

学堂教授课程亦主要参照上海金业公立初等商业学校确定。其中正科生以修身、经学、国文、算术、地理、历史、簿记、商品学、商事要项、商业实践、英文、国语、体操为必修科,图画、歌唱为随意科;预科生以修身、经学、国文、算术、地理、格致、历史、国语、体操为必修科,图画、英文、歌唱为随意科。其中需要注意的是,新课程体系特别添设国文一科。据孙士颐指出,菲岛华人从前多习西班牙文,后因美国统治,亦有学习英文者,然多不识国文,“每一商店,仅有识国文者一二人,专司笔札及账目之事”。而且,菲岛华人语文不能合一,方言不能相通,极不方便,故特“添设国语一科,以求辞达”。此外,课程体系中还有英文一科,“为原中西学堂所有”。显然,这是根据在菲华人实际需要而开设的。

(二)关于初等商业学堂之经费

中西学堂扩充改办初等商业学堂,需要大量经费。颜文并未记录改办初等商业学堂一事,而仅记述孙士颐于马尼拉、宿务、怡朗三处募得3.2万余金,以作中西学堂三年办学经费。实际情况是,除由领事署倡捐常年经费150元外,孙士颐又向马尼拉华商捐集经费8000余元,又于宣统三年二月至三月至宿务、怡朗两处视察华侨情形,筹捐学堂开办经费3000余元,用于租赁校舍、添聘教习等项。孙士颐筹集经费计1.1万余元,与颜文所记3.2万余金,不知是否银元与比索之别。迨《小吕宋华侨公立初等商业学堂学生章程》出台后,明确规定学堂经费来源有三项:一是公家补助金,二是华侨常年捐,三是学生授业料。如有不足,再行募集,随时规画。

(三)关于初等商业学堂之办学

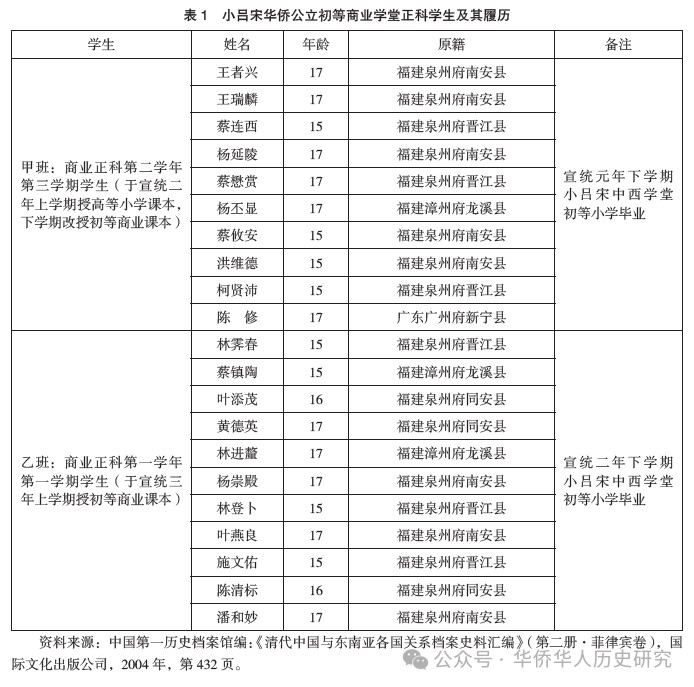

中西学堂扩充改办为初等商业学堂时,正科有甲班学生10人、乙班学生11人,预科有学生112人。其中正科甲、乙班学生名单如下。

在表1中,甲班10人为宣统元年下学期小吕宋中西学堂初等小学毕业,继续参加学习者;乙班11人为宣统二年下学期小吕宋中西学堂初等小学毕业,继续参加学习者。21名学生中,除1名原籍广东外,其他皆籍隶福建,这是当时菲岛华人以闽籍占绝大多数的客观反映。值得注意的是,在1929年《小吕宋华侨中西学校三十周年纪念刊》中,附有该校日课汉文小学历届毕业生名单,其中第一届有杨崇殿、蔡镇陶、叶添茂、林霁春4名,恰为表1中乙班学生。至于表1中其他学生,则未载于纪念刊所附毕业生名单,当为缺载疏漏。

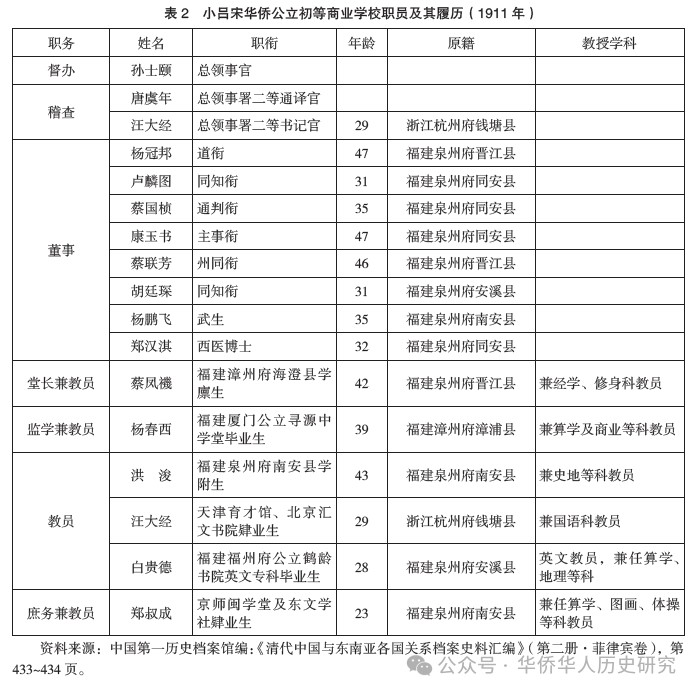

中西学堂扩充改办为初等商业学堂时,所有督办、稽查、董事、堂长、监学、教员、庶务各职员,“悉由公举”。其人员情况如下。

根据表2,学堂督办由清驻小吕宋总领事孙士颐兼任,稽查2名分别由清驻小吕宋总领事署二等通译官唐虞年、二等书记官汪大经兼任,汪大经还兼学堂国语科教员。董事杨冠邦等8人皆为闽籍华商,负责筹费、用人、立法诸大端,并收掌学堂钤记。堂长蔡凤禨并兼经学、修身科教员。《小吕宋华侨公立初等商业学堂学生章程》还明确规定:所有教习、董事三年期满,准予查照宣统元年十一月学部奏准变通边境及海外华侨学堂教员奖励章程,择优褒奖,以资鼓励。

四、结语

综上所述,学界对清末小吕宋中西学堂的历史书写,主要参据颜文初所撰《本校三十年来之回顾》一文,而未考察清驻菲总领事与清政府间的公文往来档案,因而出现较多模糊讹漏。本文依据清总理衙门和外务部原始档案的考察补正,主要有如下数端。

第一,有学者认为,美治时期菲律宾教育政策的调整,促进了菲律宾华文教育的产生和发展。实际上,1899年初陈纲向总理衙门提出创办小吕宋中西学堂时,美军刚接管菲律宾,陈纲是照会美驻马尼拉军政府后开设中西学堂的。这一时期美国在菲统治尚未稳固,美治政府还未推行其新教育政策。而且,此后美治政府对菲岛华人并不友好,甚至将在本土实施的禁止华人入口条例在菲岛推行,加之清驻菲总领事更换频繁,菲岛闽粤籍华侨间龃龉不断,导致小吕宋中西学堂创办后十余年间,菲律宾再未出现新的华校,所以不能简单说美治时期菲律宾教育政策的调整促进了菲律宾华文教育的产生和发展。

第二,学界普遍认为,小吕宋中西学堂创办时,只开设华文课程,主要教授四书五经和“尺牍”,迨1904年第二任校长施乾在任时,才开设英文课程。实际上,多个证据表明,1899年4月中西学堂创办时,即延聘中、英文教习各2名,其英文正教习为美国女教师,副教习为泉州府同安县监生林良英。也就是说,中西学堂自始即开设中、英文两种课程。

第三,学界一般认为,小吕宋中西学堂创办之经费,系由善举公所拨充。实际上,中西学堂创办时,经费曾拟由收取华人每年护照费盈余中拨充,并计划收取学童每月捐费。迨学堂正式创办时,实际由收取华人护照费中捐充5000元作为开办经费,因来学学童不多,教习薪俸无几,故未收取学童每月捐费。学堂开办不久,陈纲去职,黎荣耀接任清驻菲总领事,华人护照费收取出现困难,黎荣耀因令学生每人每月交银4元作为补助。此后中西学堂附属善举公所管理,每年经费之大端,主要依靠总领事署和善举公所拨充以及学生缴纳学费。1910年中西学堂扩充改办为商业学堂,经费是由清驻菲总领事孙士颐向马尼拉、宿务、怡朗三地华侨筹捐解决。迨商业学堂《章程》出台后,明确规定学堂经费来源包括总领事署补助、华侨商董认捐、学生缴纳学费三项。

第四,学界对于第三任校长蔡凤禨在任期间的办学改革,叙述相对模糊,且未记录中西学堂扩充改办为初等商业学堂。实际情况是,1909年蔡凤禨任校长前后,先参考国内学制实施教学改革,推进教学规范化建设。迨1910年孙士颐出任清驻菲总领事后,与蔡凤禨一起,将中西学堂扩充改办为华侨公立初等商业学校,并制定《小吕宋华侨公立初等商业学堂学生章程》,从而实现了中西学堂办学历史上的第一次重大变革。

需要强调的是,小吕宋中西学堂实为近代东南亚华文教育之开端。在此之前,东南亚各地曾出现多所私塾义学,但其教学内容、方式和师资都属传统私塾教育。小吕宋中西学堂创办时,聘请中、英文教习,开设中、英文课程并学习“尺牍”,后又仿行国内学制、使用新编教材,已属近代华文教育性质。小吕宋中西学堂开办后,东南亚各地华校如雨后春笋般出现。1901年印尼巴城中华会馆创办中华学校,1904年马来亚槟城华侨开设中华学堂,同年缅甸华侨创立中华义学和益商义学,1905年新加坡华侨设立养正学堂和广肇学堂,1907年越南华侨兴办闽漳学校,1909年泰国华侨建成华益学堂和同文学堂。自1899年至辛亥革命爆发的10余年间,东南亚各地共创办华侨学校百余所。这些华校的产生,有清政府劝学督导、维新派和革命党人倡议游说、海外华侨拥护响应等诸多原因,但小吕宋中西学堂引领之功不可忽略。不过,小吕宋中西学堂创办后10余年间,菲律宾并无新的华校诞生。迨1911年怡朗华侨捐资试办怡朗中学校,1914年宿务中华会馆开办中华学校,同年以振兴华侨教育为宗旨的菲律宾华侨教育会成立,菲律宾华文教育才真正走上快速发展的道路。

摘自:王巨新:《近代东南亚华文教育探微——清末小吕宋中西学堂历史补正》,《华侨华人历史研究》2024年第2期。注释从略,如有需要请参见原文。