1901年6月8日,美国哥伦比亚大学收到一笔专项捐款,捐赠者提出在该校创设基金,开办汉学系,开展汉语教学和中华文化研究,为此专门提请设立“丁龙(Dean lung)汉学讲座教授”教席,以吸引世界著名学者前来讲学研究。这是美国汉学史、美国华侨史和中美文化交流史上的一个重大事件,当时在美国引起高度关注,中美学者对这一事件进行了长期探索。在此过程中,“丁龙”被不断建构与解构。然而,120多年后的今天,“丁龙”是何许人也?“丁龙”是姓名,还是名姓,或者是名?这些基本问题依然是一个百年未解之谜。故本文沿用“丁龙”的称谓来表述。

站在当代回溯丁龙事件,其蕴含的意义和价值远远超出了丁龙其人本身,丁龙已经成为中美文化交流的一个标志性文化符号。如何更深入地认识丁龙?当前,学术研究的积累和当代学术视域,为进一步探索提供了条件。本文力图通过回顾丁龙研究的相关成果,剖析丁龙内涵的叠加和变化,为阐释丁龙事件的当代价值提出一些思考,以期为丁龙研究的时代性进步提供助力。

一、丁龙研究的成果与主体

(一)丁龙研究的成果

本文回顾的丁龙研究视域,包括各界解读丁龙事件所形成的文献成果。

对丁龙的关注早在1901年哥伦比亚大学收到捐款时就开始了。1901年6月8日,美国纽约富商向母校哥伦比亚大学捐款;6月13日,《纽约先驱报》报道,在哥伦比亚大学毕业典礼上,赛斯·娄(Seth Low)校长向全校宣布了设立汉学系和丁龙教席专项基金的消息,并宣读了一段捐款人的书信内容。自此,丁龙事件公之于众,成为各界关注的对象。1901年7月10日的《比林斯公报》(The Billings Gazette),刊登了纽约邮报驻华盛顿的通讯记者就匿名人士捐款在哥伦比亚大学创立丁龙基金、设立汉学系一事,对中国驻美公使伍廷芳的采访。记者最关心的是谁捐的款,而伍廷芳感兴趣的是教席的设立。这是美国报纸记者对丁龙事件最早的关注,所提出的问题困扰了丁龙研究者100多年,我们将其视为丁龙研究的初始。

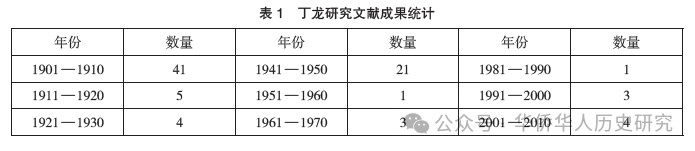

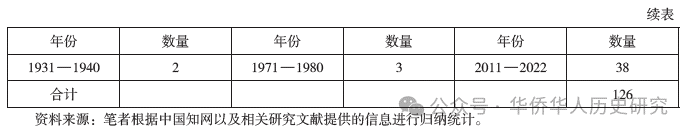

1901-2022年,中美有关丁龙研究的文献成果,据不完全统计有126篇(部),成果形式多样。

从文献发表的时间看,对丁龙事件的研究一直持续不断,具有连续性,文献发表的年份虽然分散却又十分集中,如表1所示。120多年来,有过三次成果集中发表阶段。第一次是20世纪初至捐款人富商去世的10年代,美国媒体的关注度较高,产生的文献数量最多,占文献总量的37%;第二次是世界反法西斯战争后期的1944年和1945年间,占文献总量的15%;第三个阶段是21世纪10年代以来,丁龙事件又一次受到中美各界关注,成果占文献总量的30%。

从文献类别看,传统纸媒报道79篇、书籍论述11部、论文9篇、新闻社通讯稿6篇、博客等自媒体文献13篇、网站资料6篇、电视记录片2部(4集)。可见,传统纸媒的成果最多,占文献总量的63%,这些媒体报道大部分是美国报界在1901-1910年和1941-1950年两个时间段所发表,其中,1901-1902年(合计34篇)和1944-1945年(合计19篇),占比较大。前者是捐款事件发生的时期,后者是第二次世界大战取得胜利的前夕和当年,反映了丁龙事件新闻价值的张力。如果说媒体在早期扛起了丁龙研究的大旗,那么新媒体和学术界则撑起了21世纪以来的丁龙研究,并与早期媒体的报道形成鲜明对比,其研究方式与成果更具学术规范。

从文献数量看,120多年来,平均每年产出1篇(部),说明对丁龙事件的关注与研究还是一个小众话题,这与丁龙事件本体的文化意蕴和当代价值不相符,相关研究还有极大的拓展空间。

(二)丁龙研究的主体

虽然丁龙研究至今还是一个小众话题,但是120多年来,也汇集了多界别的力量。这些研究主体,大致可以分为以下4类。

1.新闻记者

美国报社是最早的参与者,如上所述也积累了最多的文献成果。21世纪以来,中国媒体开始发力,报界以《南方周末》《羊城晚报》《解放日报》《文汇报》《北京晚报》等报刊为代表,澎湃新闻也对丁龙事件给予了较多关注。报纸、通讯社平台向社会大众传播了他们对丁龙事件的解读。此外,近年来,新媒体平台也出现了相关报道,如陈家基的“译海拾蚌”博客和黄安年的博客是借助自媒体平台发声的代表。

2.专家学者

在美国,哥伦比亚大学是丁龙研究的重镇,该校学者最早开展此项研究。1914年,牛津大学出版的《哥伦比亚大学》一书,刊登了丁龙讲座教授及其赞助基金捐款22.5万美元的官方记录,并公布了部分资料。1947年,“丁龙汉学讲座教授”教席被出生于中国河北的富路特(Luther Carrington Goodrich)教授荣膺,他也是汉学系主任。出于对中华文化的喜爱,富路特早在1931年就发表论文介绍丁龙教席情况,任职后对此有了更多关注,也提出了对丁龙的看法。20世纪90年代,旅美学者王海龙进入哥伦比亚大学研究美国汉学史,童年时他就听说过丁龙的传说。来到丁龙事件的发生地,更激起了他研究丁龙的兴趣。2000年,王海龙在中国出版的《哥大与现代中国》一书中提出“丁龙之谜”的命题,成为21世纪将丁龙研究带入学术视野的重要推手。2006年,哥伦比亚大学东亚系安德里尔教授夫人米亚·安德里尔成为美国研究丁龙的重要学者,她的日裔美国人身份使其对丁龙事件有特殊的感受:“因为我也是移民的女儿。我的父亲在这里备尝艰辛,生活困苦。我能体会丁龙可能承受过的艰苦生活,因为我的父亲当年在这里过的也是这样的生活。因此,我觉得很有必要让人们都来挖掘丁龙的故事。”2006年,米亚·安德里尔夫妇来到中国,与《南方周末》和中央电视台中文国际频道合作,积极推动寻找丁龙。她对于丁龙档案资料的拓展和将丁龙研究推向深入,发挥了关键作用。

在中国,1943年,哥伦比亚大学校友、北京大学校长蒋梦麟在其英文自传《西潮》一书中,对丁龙进行了解读,开启了中国学者对丁龙事件的建构。20世纪50年代,胡适应哥伦比亚大学中国口述历史学部之邀前往访学,在唐德刚采访、记录、整理的《胡适口述自传》中,简略地提到丁龙。1960年,钱穆在访问哥伦比亚大学期间听说了丁龙的故事;1961年,他在香港、台湾的多次演讲中介绍丁龙,他的解读给中国学者的研究带来不小影响。

21世纪以后,中国学者对丁龙的关注是从10年代开始的。2015年,原广州外国语学院副教授、旅居南非的华侨陈家基参与到寻找丁龙的行列中,并与各方联系,推动并直接参加了台山市侨联开展的寻找丁龙活动。学者自发组织的团队性研究始于2016年,经中山大学人类学系武洹宇博士提议,陈晓平、谭学斌、莫冠婷、叶嘉良、蔡泽赢、伍倩敏、钟元泽等人组成“Dean lung专案组”,进一步在中美两国挖掘第一手资料,拓展学术研究,开始了丁龙研究的学术性解构。

3.广播电视工作者

1944年7月某天下午,哥伦比亚广播公司(CBS)在电视广播节目“死亡谷岁月”中讲述丁龙故事,助推了社会的关注。2006年以来,中央电视台持续对丁龙事件进行关注,尤其是2018年新闻频道编导李彬团队、记录片频道卜亚琳团队同时发力,推出了《寻找丁龙》《中国人丁龙》两部电视记录片,用电视语言表达了他们的丁龙解读。其中,李彬团队不仅依据中美现有研究成果进行探索,还参与到有关丁龙事件史料的挖掘之中,为学术研究提供了新线索。

4.侨务工作者

21世纪10年代以后,丁龙研究的主要力量转移到中国。2020年,广东台山市侨联加大了寻找丁龙的工作力度,与台山籍侨胞组成了“丁龙微信调查群”,其中马卓荣、黄祥光、黄祥活、黄畅泉、黄志荣等人更是致力于中美之间的民间探索努力。2020年4月,台山侨联工作群获得突破性进展,该市白沙镇千秋里村的马万昌走进人们视野。

上述丁龙研究的主体涉及多个领域,带着不同界别的视角,共同构成了丁龙研究生态,对解开“丁龙之谜”做出了各自不同的贡献。

二、丁龙研究的学术分期

(一)建构阶段(1901-2000年)

这一阶段是由中美两国的丁龙研究者接力完成的。美国纸媒出现了20世纪初、10年代和40年代三个比较集中的关注期,丁龙事件的发生、捐款人卡朋蒂埃逝世和世界反法西斯战争是引发关注的背景。美国报刊和广播电视节目讨论的总体特点表现为,丁龙作为卡朋蒂埃的中国仆人、一个神秘而特殊的人物,被置于以卡朋蒂埃为主体的传奇叙事之中,依附于卡朋蒂埃而存在。40年代的关注契合了中美联合抗击法西斯的国际环境,以凸显中美友好。也因此,丁龙作为叙事主体开始出现在一些报道之中。美国学界对丁龙的研究,以哥伦比亚大学的富路特为代表,1931年发表的《美国的中国研究》中对教席由来的介绍是其探索的开始。陈晓平认为,华裔画家蒋彝1964年写的英文版《三藩市画记》中讲述的丁龙故事来自富路特。而石坚平认为,只有该书中直接引用的部分是富路特的丁龙故事,基本忠于史实,没有过多的文学化描写。

与美国不同,中国对丁龙的研究从学界起步,而且以丁龙为叙事主体展开。蒋梦麟最早讲述了丁龙故事,对丁龙在美国的身份、汉学基金的由来等进行了描述,建构起丁龙形象。董显光将Dean lung翻译为丁龙,被后来者沿用,他生动描述了丁龙与卡朋蒂埃的一段关键性对话,借以解释卡朋蒂尔捐款给哥伦比亚大学设立汉学系的动机——报恩与尝愿,从而建构起一个比较完整的“故事”。钱穆讲述的丁龙故事又有了更生动的细节描述,突出了丁龙忠恕、质朴、谦逊的形象,尤其是他对丁龙山东籍贯的解读,长期引导着中国研究者的寻找方向。王鸿益在《为中国文化增光的丁龙》一文中,描写了卡朋蒂埃“醉酒打人”而丁龙忠恕以待的情节。1981年出版的唐德刚《胡适口述自传》,记录了胡适对哥伦比亚大学汉学讲座是卡朋蒂埃有感于丁龙而独资捐赠的看法,在注释中唐德刚则增加了丁龙婉拒退休金不获而全款捐赠哥伦比亚大学,引发卡朋蒂埃巨资捐赠设立汉学讲座的情节。

这一阶段中美两国的丁龙研究,大致建构出这样一个“故事”:Dean lung中文名为丁龙(董显光),是中国山东人士,是文盲、猪仔华工(钱穆),或是洗衣工(蒋梦麟)。他与富商卡朋蒂埃在旧金山相识,后随卡朋蒂埃来到纽约定居,是家中几个华人佣人之一并成为近侍(富路特),极其忠诚。卡朋蒂埃性情古怪,脾气暴躁,动辄打骂佣人,很多佣人因此离去,唯丁龙一直留下来(钱穆)。一次饮醉后,富商突然攻击丁龙,丁龙没有怨恨,而是依旧细心照顾他,醒酒后卡朋蒂埃不解,丁龙以孔子之言回应,使富商深为感动(王鸿益、刘伯骥)。一说丁龙被卡朋蒂埃解雇,第二天早晨他依然为主人准备好了早餐,富商深为感动(董显光)。于是,为感谢丁龙的忠心耿耿,卡朋蒂埃在哥伦比亚大学设立基金创办汉学系,并以丁龙为教席命名,以示纪念(富路特)。还有一种说法是,丁龙病倒,临终前告诉卡朋蒂埃,他积攒下来的工钱有1万多美金,要还给卡朋蒂埃以答谢其厚德,富商十分感动,于是将自己晚年全部财产的20余万美金加上丁龙的1万多美金积蓄,捐给哥伦比亚大学设立讲座,专门研究中华文化(蒋梦麟、钱穆)。关于在哥伦比亚大学设立汉学系,还有另一种说法,是由丁龙向卡朋蒂埃提出做点事情以让美国人了解中国文化的建议,促成了富商开设汉学系的想法(董显光)。丁龙也是哥伦比亚大学汉学系的捐款人之一,具体数额说法不一,有一袋金子说(蒋梦麟),有1万美金积蓄说(钱穆),有2万美金说(胡适)。关于丁龙捐款的由来,多数认为是其本人的积蓄,唐德刚则认为这2万美金是卡朋蒂埃为感谢丁龙的忠诚而给后者赠送的巨款。

审视中美两国探索者的丁龙叙事,各自的关注点有明显区别。美国媒体多关心捐款人究竟是谁,为何要捐款,以及丁龙是何许人也,较注重第一个中国人给美国教育捐赠的意义。他们的报道有丁龙事件亲历者的讲述,也有汉学讲座教授亲身的讲述,多是记者为吸引社会公众关注的新闻角度的理解分析。中国方面的叙事者多有哥伦比亚大学的学术交流经历,相较于美国探索者,其讲述的丁龙故事具体生动,有很鲜明的文学描述色彩,类似丁龙与卡朋蒂埃的对话和两人的互动情节,就带有叙述者明显的主观想象。因而关于丁龙是一个怎样的人、捐款情况如何,都各有所见。但有一点是非常一致的,即赋予丁龙事件浓厚的中华文化色彩。

从史源的视角看,这一阶段中美两国探索者对第一手资料的挖掘都重视不够,很少依据第一手资料研究丁龙事件。美国方面因为多为媒体人,工作性质影响了他们在这方面的努力。作为汉学讲座教授,富路特也没有对这个教席的由来进行深入的资料追寻。他在哥伦比亚大学汉学系工作时间很长,如果重视则很容易挖掘到丁龙事件的一手资料。中国方面的学者同样没有真正对这一课题进行深入研讨,多是依据表面的“只言片语”,各取所需地讲述丁龙故事,以阐释印证自己的学术见解和学术倡导,构建了多版本的丁龙传奇故事,有失严谨。

(二)解构阶段(2000年至今)

这一阶段之所以从2000年开始,主要是因为王海龙的《哥大与现代中国》出版。该书第一部分就是“托起中国梦——晚清的中国管家丁龙和哥大汉学的一段传奇”。王海龙运用在哥伦比亚大学博物馆、图书馆、档案馆收藏的1901年6月、7月、8月卡朋蒂埃与哥大两任校长的三封书信,证实了丁龙事件的真实性,首次正式将丁龙事件作为一个严肃的学术话题加以研究,开启了近20年丁龙解构的新阶段。王海龙所叙述的“丁龙”故事依然延续了上一阶段中国学者的文学性建构。更重要的是,他积极将“丁龙”故事推向中国学界和社会,先后在《羊城晚报》《民主》《解放日报》《北京晚报》《读书》上发表文章,推进丁龙的寻找,自己也不断在美国进行丁龙事件相关史料的深入挖掘。2022年,他也对《哥大与现代中国》一书叙述的丁龙故事坦诚地表示了反思,对民国时期学术名家的回忆录、口述记录、演讲以“精英口气”迎合西方人口味,无视下层人苦难的特征提出了批评。王海龙无疑是这一阶段丁龙研究非常重要的学者。

2000年以来的20余年间,丁龙研究取得的最关键性突破,是一批一手史料的挖掘。美国学者米亚·安德里尔对此贡献尤其突出。她将挖掘收集的范围从哥大扩展到美国国家档案馆、巴纳德女子学院以及卡朋蒂埃的家乡纽约高威镇,获得了丁龙给哥大捐款的亲笔信,丁龙照片,1894年《纽约时报》对丁龙的记录,1899年丁龙的美国入境申报表,1900年、1905年和1910年人口调查的“丁龙信息”,1905年卡朋蒂埃的证词,高威镇知情人的口述史记录等等。米亚的收获大大弥补了丁龙研究的文献缺失,极其可靠而珍贵。参与到这一艰难工作中的还有陈晓平、谭学斌和李彬等。其中,陈晓平挖掘到1901年6月13日《纽约先驱报》关于丁龙的记载;谭学斌在哈佛和耶鲁大学挖掘出“岭南基金会”档案、卡朋蒂埃遗嘱和哥大新的捐款人“Mah Jim”、《布鲁克林日报》对丁龙在纽约活动的记录;李彬挖掘出哈佛图书馆收藏的1913年5月22日卡朋蒂埃写给岭南学校林安德医生的书信、奥克兰图书馆普林斯顿文件,这对判断丁龙为广府人提供了重要证据。此外,王海龙、米亚和李彬等挖掘出高威镇的卡朋蒂埃遗存,并进行电子记录。

基于这些新的可靠史料的发现,中美学者对丁龙事件进行了新的审视,主要集中在丁龙的身世、丁龙与卡朋蒂埃的关系、丁龙与哥伦比亚大学的关系等问题。陈晓平在《董显光、钱穆等人为何虚构丁龙故事》一文中,最早系统地梳理了第一阶段中美探索者对丁龙事件的叙述并进行解构,极大地推动了有关丁龙的学术研究。石坚平在此基础上,对中美学者各种版本的丁龙故事又进行了进一步的考证,完善了陈晓平的解构。陈晓平和王海龙进一步对丁龙事件的“遮蔽”提出了自己的探讨。关于丁龙名实、丁龙籍贯、丁龙与卡朋蒂埃如何相识、哥伦比亚大学汉学系究竟是由丁龙倡议还是卡朋蒂埃倡议、丁龙身世等问题,是这一阶段的聚焦点。

综合20多年来中美学者的新探索,一个更有原始史料支撑的丁龙形象呈现在世人面前。

丁龙,最早出现在美国报纸不是1901年而是1894年的《纽约时报》(米亚)。他于1858年出生,身高1.71米,非文盲,识字有文化(米亚),为广东人(陈晓平、陈家基),而且是广府人(李彬),已婚,有三个孩子(陈家基)。他于1875年前后到了美国旧金山,曾三次回中国,最后一次是1894年回国探亲,1899年7月经温哥华返回美国,自称姓丁名龙。1905年6月25日,丁龙离开纽约回中国后安度晚年,再没有去过美国。丁龙不是猪仔华工(黄安年),也不是洗衣工(陈晓平),笔者认为他很可能是“赊单华工”。

丁龙与卡朋蒂埃在旧金山相识(李彬),一直跟随其身边做佣人,1905年卡朋蒂埃说他与丁龙相识“快30年”(米亚)。如此,丁龙应是到达旧金山不久,就成为了卡朋蒂埃的佣人。1888年,卡朋蒂埃离开旧金山返回纽约定居,丁龙随之前往,居住在纽约东37街108号,此后又随主人回高威镇居住一段时间。卡朋蒂埃很信任丁龙,1894年曾带他去过英国旅行(米亚),还带他出席纽约上流社会的聚会(谭学斌)。1901年8月23日的《诺斯·亚当斯抄本》(North Adams)记载卡朋蒂埃到过中国好几年,从中国带回了丁龙。学者们至今没有人讨论这个话题,应该是对此表示质疑。

“丁龙基金”,最早由卡朋蒂埃于1901年6月8日捐助10万美元创立,6月28日丁龙捐资1.2万美元,1902年“Mah Jim”为基金捐1000美元(米亚、王海龙)。卡朋蒂埃对哥伦比亚大学明确表示,这是一个真实的人,他有感于丁龙的品格,必须用他的名字命名(王海龙)。

至2022年,中美两国学者基于新发现的史料描绘出的丁龙,解构了此前的丁龙故事,重新建构了一个更真实的丁龙,王海龙、米亚、陈晓平、李彬等人对此贡献不小。

(三)新的“发现”:丁龙实为马万昌?

2000年以来,“丁龙何许人也?”一直是“丁龙之谜”最基本的问题,探索者们对此孜孜追寻答案。大家最初从姓名入手,米亚曾认为丁龙叫“丁天龙”,后来又认为可能姓“田”。陈家基根据西方人的姓名习惯,认为姓“龙”名“丁”,应该到顺德、吴川等“龙”姓集中地去寻找。陈晓平也曾有这样的观点,他认为丁龙是广府人,可能姓“田”,应该到顺德一带的客家人聚居区寻找。但这些看法与1899年丁龙的入境表不符,在入境表中他明确填写姓“丁”名“龙”。

2019年,陈晓平发现,1901年8月21日美国《中西日报》关于“业名进隆”的报道中,将Dean Lung译为“进隆”,这大大开阔了武洹宇团队的思路,提出丁龙可能叫“进隆”。受此启发,陈家基将目光投向了五邑侨乡,他还从寻找“Mah Jim”入手,将注意力缩小到台山。他的方向与台山侨联和《白沙侨刊》编辑部文史工作者长期寻找一个叫“马万昌”的努力不谋而合。后者根据美国台山侨胞传回的有关“马万昌”在美国的后人保留的卡朋蒂埃书信信息,一直在通过各种关系与马万昌后人联系沟通,希望取得物证。2020年4月16日,美国传回好消息,马家后人愿意提供帮助,并陆续传回书信复制件。这些物证资料包括1907年9月、11月卡朋蒂埃写给丁龙的两封书信,还有一个9月书信信封。此外,还包括马万昌儿子马维硕1972年8月18日写给儿女的一封信,信中表示,马万昌在美国叫“马进隆”(Mac Dean Lung),曾给美国哥伦比亚大学捐款一万美金,现在哥伦比亚大学礼堂里有张座椅上刻着Mac Dean Lung的名字,希望儿子们去哥伦比亚大学时,留意参观一下礼堂的座椅。用台山话读英文“Dean lung”是“进隆”而不是丁龙。据此,台山“丁龙微信调查群”根据信封找到了白沙镇千秋里村马万昌从美国返回家乡后先后修建的两座洋楼、马万昌老年的画像,以及在家族墓地里的“千秋里万昌翁马府君之墓”。中央电视台编导李彬闻讯马上南下参与到进一步的史料挖掘之中,制作了《寻找丁龙(三)》新闻调查和专题片。

2020年4月的这一发现,带给丁龙研究极大的欣喜,这是一个重大的“突破”。之所以对“突破”加了引号,是因为学界在欣喜之余,对马万昌后人提供的这几件物证还持保留谨慎的学术态度。

从证实方面讲,书信复制件中卡朋蒂埃和丁龙的签名笔迹与美国档案的签名极其相似,这些书信保存在马万昌后人手中,很难不让人产生马万昌与丁龙、与卡朋蒂埃关系的联想,马维硕1972年8月的书信将马万昌与丁龙建立起联系。而且,台山是当年美国华侨的主要来源地,将丁龙置于台山范围内寻找是有理据支持的。关于丁龙与马万昌的这些物证如果有疑,动机何在?马家后人手中有这些书信以及原来存放在千秋里洋楼中还有一些马万昌相关的物证,这在美国的马家后人群里比较周知,他们只知道“马进隆”(Mah Dean lung)给一个美国大学捐了款,有一把座椅遗存,他们并不知道“Dean Lung”早已被译读成丁龙而广泛流传,因而没有往那方面去联想。

从证伪方面讲,1899年丁龙的入境表中关于姓、名的明确表述怎样解释?为何信封上“进隆”“万昌”名字并列使用?目前解读的一些理由还不充分,还需要提高说服力。三封不同时期的书信和一个信封如果是别有用心而形成的,那会是一个多么专业、可怕而必有大求的“预谋”。

在既不能证伪也不能证实的情况下,学界都期盼对这些物证原件进行更加科学的鉴定,从而得出更加可靠的结论。不管怎样,马万昌的出现对解答“丁龙之谜”提供了一个全新的方向,这是目前我们看到的“最接近真相”的一种可能。

三、丁龙文化符号的再建构

丁龙研究历经120多年,在“建构”“解构”的过程中,我们不难发现其中的一致性,即两个阶段不同的“叙事”基本上都很关注“丁龙为何许人也”这个最基本的问题。它集中了中美两国研究者最多的注意力,这是很有必要的,也在情理之中。中美两国的研究者都心怀一种崇敬的情怀和使命感,从不同方向进行努力,希望拂去这位平凡而伟大的“中国人”故事的历史迷雾,让他光大于世界。

同时,笔者不得不指出,这种追求的“执着”也带来了丁龙研究的局限性,忽视了丁龙史料本身包含的一些珍贵信息,影响了视域的开阔,限制了丁龙研究的张力。米亚基本放弃丁龙研究,认为答案应该由中国学者在中国去寻找(因为丁龙返回了中国),这可看做是一种“无奈”和“不甘”的表现。

可喜的是,武洹宇组织的寻找丁龙团队继续进行着有意义的探索。陈晓平提出“抢救庶民历史”的命题,武洹宇、朱健刚从中西公益互动视角开展的丁龙研究,都带来一些新的启示,拓展了新的研究空间。这些都是对丁龙研究困境的反思。

笔者认为,经过120多年的研究,“丁龙为何许人也”已经基本弄清,然而他的姓名、籍贯等基本问题中的要点,仍需要继续探索,以期获得进一步的科学结论。同时,研究已经到了应该跳出传统丁龙研究局限的新阶段,当前审视丁龙事件,不能仅仅将目光聚焦于哥伦比亚大学汉学系创办的捐款人、教席命名人,应当将之视为美国汉学史、美国华侨史、中美文化交流史的一个重要的文化象征、一个标志性的文化符号,其文化内涵、文化意义、文化价值以及文化精神远远超出了“丁龙为何许人也”这一基本问题。正如哥伦比亚大学原副校长保罗·安德里尔所说:“Dean Lung不是一个学者,不是一个将军,不是一个重要的人物,他仅仅是众多美国第一代华人移民中的一个,他捐出来的是钱,但更重要的是贡献了他的视野和理想。”“我们需要重新认识并嘉奖这样一种视野,同时重新认识并嘉奖这样的个人,肯定他的贡献,让世人知道并记住Dean Lung的名字。”

丁龙的“视野和理想”具有更加丰富的内涵,为再建构提供了更加广阔的空间。除武洹宇团队的探索之外,我们还可以从如下几个方面进行新的研究。

(一)从美国排华视域研究丁龙

丁龙事件发生的年代正值美国排华时期,也是美国排华的体现。1905年《哥伦比亚大学季刊》发表了卡朋蒂埃关于丁龙的讲话,他明确指出,“关于丁龙,我想说几句话。他本该很愉悦自由地在这块土地上安家并接受教育。但是,并没进行任何关于是否适合及配不配享有的考量,他就被拒绝了在此定居和获得公民的权利。这种权利,其实几乎一钱不值——差不多从南欧和西亚蜂拥而至的任何一个流浪汉和杀人犯、甚至从非洲来的未开化者都能随意获取。”这段话虽然难掩卡朋蒂埃的种族歧视意识,但是直接地表达了他对丁龙在美国受到不公正对待的极大愤慨。在这个讲话中,他还暗示丁龙因排华政策已经被迫离开了美国。其实早在1901年7月20日他给哥伦比亚大学赛斯·娄校长的信中也曾明确表述过这种愤怒:“华人是最被排斥的一个群体,不管他们是出生在本土还是外国,他们本应得到尊重。我不是华人,也不是华人的儿子,我也不准备为中国的种种残酷和退化现象辩护,但这个法案犯下的罪恶却仍未终止。现在我们应该去更多地了解那些居住在亚洲大陆和岛屿上的7亿人民,而不应该轻率地认定他们全都是抽着鸦片、留着辫子的野蛮人,崇拜魔鬼的不文明人。”

1892年,美国通过《加利法案》,延长《排华法案》10年,并对居住在美国的华工进行新的限制,必须每年进行一次登记以核发居留证,否则驱离。李彬的《寻找丁龙》摄制组在美国国家档案馆看到的丁龙卷宗里,有丁龙在1892、1893和1894年都曾进行登记的信息,并当场向华人检查员出示了证件,号码为120904,遗憾的是卷宗里没有保留原件。米亚分析认为:“我敢肯定,他在这里经历了许多磨难,受到了很多歧视和不公的对待。我想,他应该认识到了,华人移民在美国扎根是很不容易的,虽然来自各方的移民在美国都不容易,但华人移民的处境是尤其艰难的。”丁龙是美国排华运动的受害者,他虽然不能改变强加给他及其同胞的不公正待遇,但是他没有逆来顺受,无所作为,而是选择从文化层面进行了有长远眼光的“反击”。他的方式很“中国”,很能引发像卡朋蒂埃这样有良知的美国人士的心灵共鸣。哥伦比亚大学赛斯·娄校长评价丁龙的1.2万美金捐款意义时就说:“这是中国人尝试让我们了解他们,并对他们公平、公正对待的反映。”卡朋蒂埃捐资设立“丁龙基金”就是对美国排华运动抗争的表达。丁龙的“视野和理想”,让我们看到了百年排华运动时期美国华工的抗争与美国社会态度的多样性。

(二)从美国早期“中国观”视域研究丁龙

梳理丁龙相关文献,可以发现一个有趣的现象,即与丁龙相关的两个关键性人物都与中国有直接和间接的联系。卡朋蒂埃于1850年淘金时代来到旧金山,先做律师,后从事地产生意,创建了奥克兰市,自任市长。他在铁路时代将土地交给太平洋铁路公司,成为股东,并担任加州电报公司总裁,主持建设了加州电报网工程,后还曾担任南太平洋铁路公司董事。当时的旧金山和加利福尼亚州是华工进入美国最早最集中的地区,在淘金尤其是太平洋铁路建设中,华工是主要劳动力,卡朋蒂埃在这里结识丁龙,形成他的“中国认识”,是一种必然。哥伦比亚大学赛斯·娄校长家族在中国广州十三行开设了最大的美国在华企业——旗昌洋行,其父经营时期成为中美丝茶贸易的巨商,为纪念父亲的贡献,娄校长兄弟二人在武昌捐建了一座医院。因此,赛斯·娄校长自称是“一名旧中国商人之子”。家族的中国商业经历同样带给赛斯·娄校长“中国认识”。

建立与中国的联系是美国早期发展的一个方向和战略,也是经营西部的动力之一,在从东部13州逐渐向西部开拓的过程中就开始实施了。1845年1月,一位长期从事中美贸易的美国商人阿萨·惠特尼向国会提出了“太平洋铁路建设方案”,此时西部还不是美国的版图,超前的计划反映了美国有识之士开拓太平洋贸易,建设欧洲、北美、亚洲贸易走廊,确立美国成为大西洋、太平洋中心的宏大愿景。1862年,美国国会通过的兴建横贯大陆铁路的法案取名《太平洋铁路法案》,也昭示了美国开拓中国市场的战略意图。太平洋将中美两国联系在一起,构建跨洋市场是美国早期“中国观”的重要内容之一,在旧金山发家的卡朋蒂埃就对这一战略有自己的理解。1901年6月13日,在《纽约先驱报》第7版对哥伦比亚大学毕业典礼的报道中,赛斯·娄校长公布了捐款人的一段书信内容,可以看作是他的见解:“无论美国人喜欢与否,由于命运的安排,中美之间已形成一种紧密的‘邻人’关系,工商业方面的互动将会发展到每年数十亿美元。”他将太平洋称为“中美海”,认为哥伦比亚大学在促进中美相向而行中,如果不能先行一步,将成为历史的遗憾。赛斯·娄校长在给卡朋蒂埃的回信中也表示:“作为一名旧中国商人之子,我同意你的看法……在将来美国和中国会紧密相连,人民越是相互了解,结果就会越好。”由此可见,丁龙事件是美国早期“中国观”的重要内容之一,反映了美国学界、商界希望加强中美两国联系的战略思考和文教领域的实践。早在“丁龙基金”创设前几年,哥伦比亚大学就有语言学家提议创办汉学系,以回应时代需要,占领学术制高点,引领潮流。正如王海龙所说,只有丁龙才获得成功,这是一个历史的创举。丁龙播下种子,卡朋蒂埃和哥伦比亚大学是土壤,两国人士共同参与的创举为美国的早期“中国观”贡献了智慧,丰富了其文化内涵并成为历史传统;同时,也赋予丁龙事件新的文化价值。

(三)从中美文化交流视域研究丁龙

丁龙事件是从文化教育入手,搭建中美两国互相理解、互相尊重、互相学习的桥梁,在近现代中美文化交流史中具有重要地位和持久的影响力。

1901年6月28日,丁龙给哥伦比亚大学赛斯·娄校长的捐款信中表明,1.2万美元的用途是“支持在贵校设立中国研究”,在“Dean Lung”签名下面还特别签注为“一个中国人”。这封书信和特殊的签注具有鲜明的态度和深刻的内涵,丁龙迫切希望美国研究中国文化、中国历史、中国社会、中国人……,以一个普通“中国人”的立场向美国文化殿堂进行呼吁。可见,面对排华运动的迫害,丁龙坚信中华文化力量,相信文化的交流终将拉近中美两国的距离,化解美国对中国、对中国人的错误认知,期望改变美国对待华人不公正的态度与政策。

丁龙的这一“视野和理想”深得卡朋蒂埃赞叹。1901年6月初,卡朋蒂埃给赛斯·娄校长的第一封信就表明,这个捐款的唯一条件是以丁龙命名;7月的书信又告诉校长,丁龙是一个真实的人,不是神话。他饱含深情地说:“在我有幸所遇出身寒微但却生性高贵的天生的绅士性格的人中,如果真有那种天性善良,从不伤害别人的人的话,他就是一个。”近30年的相处,丁龙及其他中国佣人的言行,让卡朋蒂埃真切地认识到中国人、中国文化,才会有这样溢于言表的敬佩赞叹,也才会有捐巨款成就丁龙之名的创举。1924年11月14日,哥伦比亚大学校长尼古拉斯·默里·巴特勒(Nicholas Murray Butler)在该校的中国艺术与文化展览开幕式上讲话时披露,卡朋蒂埃当年捐款时表示:“我对中国的精神、中国人上千年来信守的人生原则感兴趣。我希望我的母校是一个不久的将来可以学习和研究他的地方。”卡朋蒂埃晚年的密友普林斯顿认为,他们二人都认为美国人对中国人缺乏了解,必须采取措施创造机会,让美国人熟悉中国文明,理解中国的处境。丁龙和卡朋蒂埃以文化为桥,消除文化隔膜,促进民心相通,深具战略眼光,这在排华情绪主导国家舆情和法制的至暗时代的振臂一呼,尤显精神的光芒。赛斯·娄校长在给卡朋蒂埃的回信中对此给予了高度的评价:“我认为没有比你所选择的方式更好的办法,来让我们的人民正确地了解中国了。”

哥伦比亚大学创办汉学系后,开美国汉学教育之先河,成为美国汉学研究、中国研究的资料中心、学术中心,世界各国汉学与中国问题研究专家汇聚哥大进行学术交流发展为传统,“丁龙汉学讲座教授”教席成为国际顶级汉学研究的象征。1902年2月,清朝政府向哥伦比亚大学捐赠《古今图书集成》,成为哥大图书馆的镇馆之宝。这座以普通华工命名的文化桥梁,得到中国政府的加持和全世界汉学家的向往。经过100多年的历史积淀,哥伦比亚大学本身已经成为了一个世界性的文化现象,中美两国学者共同以汉学系和“丁龙汉学讲座教授”的发展成就作为研究对象,必将在已有探索的基础上,极大地拓展丁龙研究的广度和深度,展示中美文化交流的历史面貌和当代价值。

(摘自:张国雄、石坚平:《中美文化交流的独特符号:丁龙研究的解构与再建构》,《华侨华人历史研究》2024年第2期。注释从略,如有需要请参见原文。)