为庆祝第十一次全国归侨侨眷代表大会隆重开幕,凝聚起广大归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的磅礴力量,由中国侨联和中央广播电视总台共同策划出品,中国侨联信息传播部与央视“华人故事”栏目统筹拍摄制作的主题纪录片《中国侨界杰出人物》已在CCTV-4陆续播出。

让我们一起走进

《中国侨界杰出人物》

第三集《敢于担当》

通过基因研究,他帮养猪户找到拥有优良基因的种猪

在日常生活中,有的猪吃得多,长得少;做肉汤的时候,有的猪肉鲜味很好,有的味道不太好,这是什么原因?

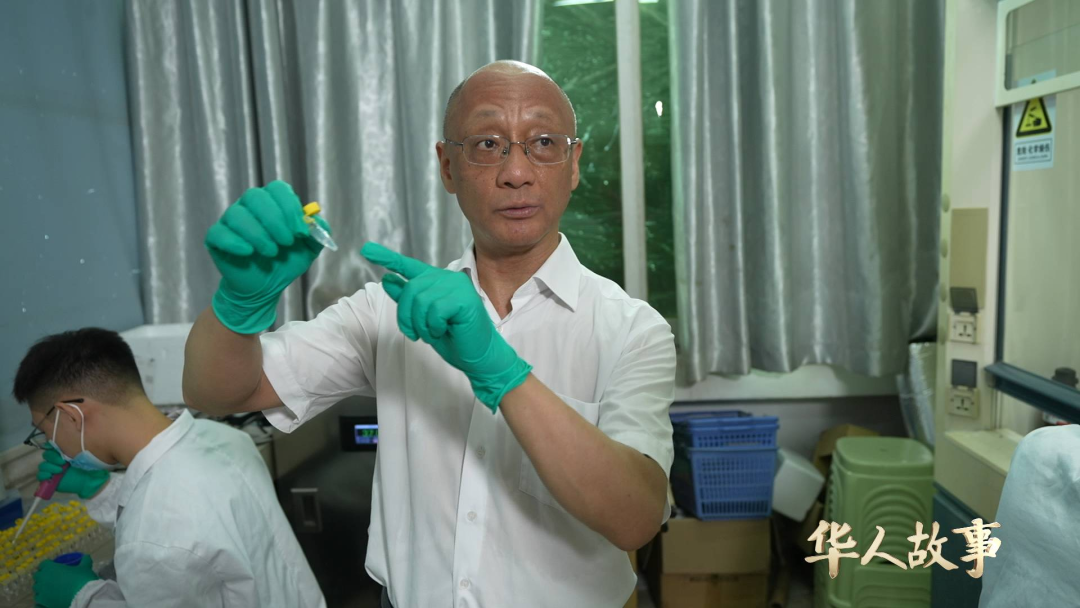

在江西农业大学的实验室里,中国科学院院士黄路生告诉记者,影响猪肉品质和生猪生长速度的主要因素是猪基因组的差异,他们的工作就是通过对猪基因组的研究,帮助养猪户快速找到拥有优良基因的种猪,提高养猪户的收入。

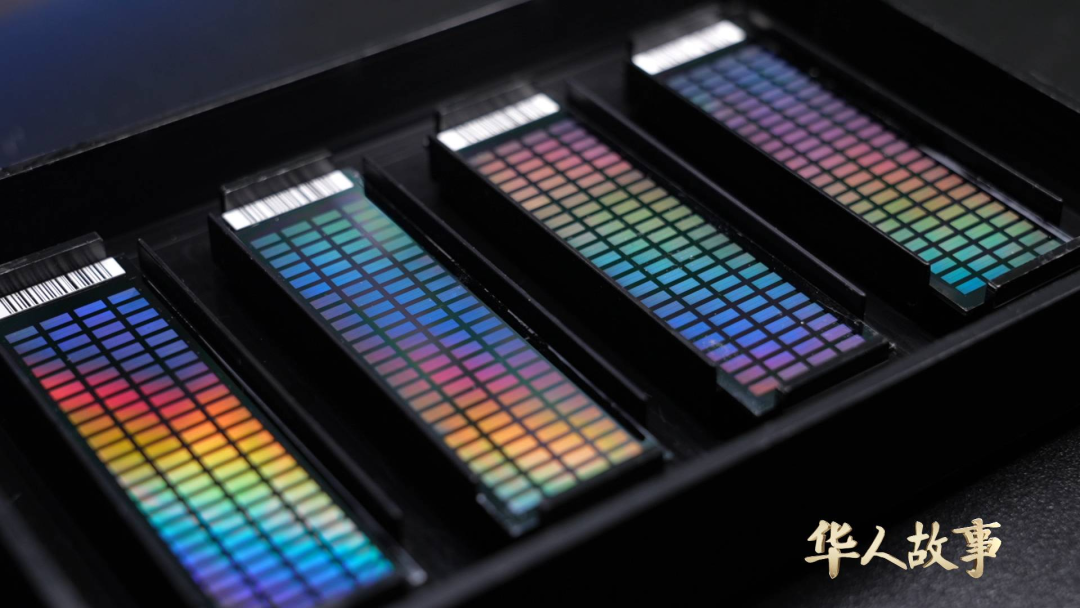

黄路生带领团队创建了具有完全自主知识产权的家猪基因芯片“中芯一号”,在全国20个生猪主产省份指导育种工作,成为国家生猪种业突破“卡脖子”的主流主推技术。

2022年,黄路生还带领团队培育出了一个新品种肉用猪——山下长黑猪。这种猪与传统的中国地方猪相比有很多优点。

1965年,黄路生出生在江西省赣州市上犹县的一个小山村,他的父母都是农民,为了供6个孩子读书,他的父母每年都会养几头猪增加收入。黄路生从小数学就学得特别好,他本来想深入研究数学领域,没想到高考时,意外进入江西农业大学畜牧专业。1987年,22岁的黄路生从江西农业大学硕士毕业后,赴欧洲攻读博士学位。1995年,黄路生获得俄罗斯国家农业科学院生物学科学博士学位。这在中国畜牧兽医领域还是首次。

学成归国的黄路生,牵头组建了中国家猪遗传育种研究领域唯一的全国重点实验室。四五年间,他们走遍了中国各个省份,行程达到了47万公里,开始了中国地方猪种种质资源的全面普查工作,并建立了一个完整的中国地方猪种资源库。黄路生希望在现有的基础上,培育节粮型猪种,推进猪作为动物实验模型和器官移植供体的基因组改造工作。2011年,黄路生当选为中国科学院院士,2018年当选发展中国家科学院院士,2022年当选俄罗斯科学院外籍院士。

“研发中国原创药物是我的责任”

原创,对于科技工作者来说,是终其一生追求的目标。在中国药物研发领域,原创精神也始终贯穿在药物专家蒋建东的科研工作中。

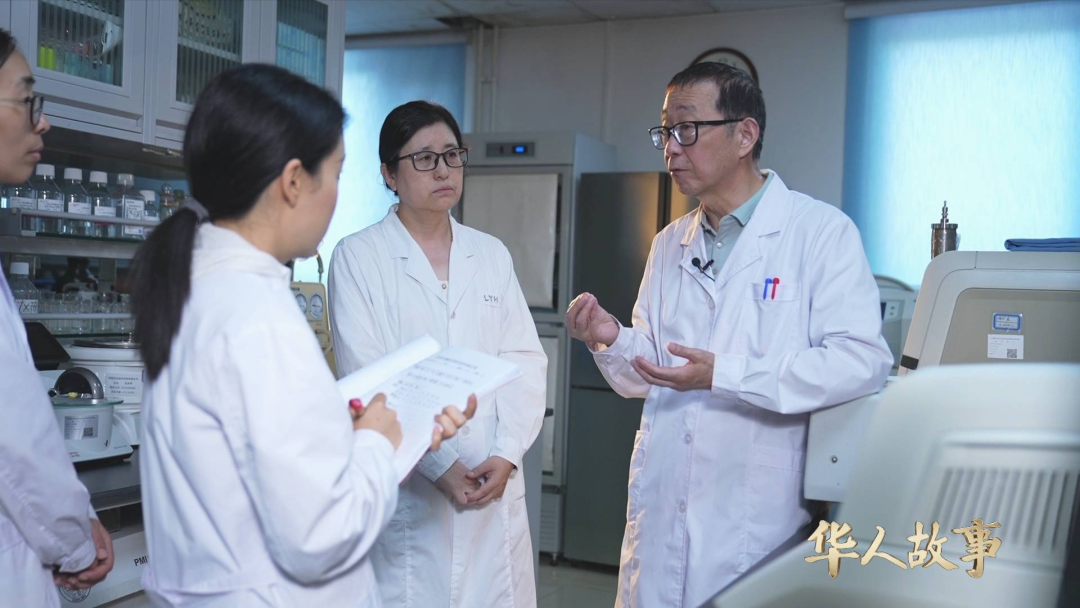

蒋建东是中国医学科学院药物研究院院长。2020年,在全世界医药工作者努力研发抗新冠药物的时候,蒋建东所领导的团队与多个单位的同事合作研制出了中国第一个自主产权抗冠化药——阿兹夫定,填补了国产抗新冠口服药的空白。

当时,蒋建东带领实验室团队共筛选了近500种上市药物,从中发现有60余种药物在细胞水平具有抗冠状病毒活性,之后,他们又继续从这60余种药物中,找到两种“有可能的抗冠化药物”,阿兹夫定就是其中之一。蒋建东告诉我们:“古为今用,洋为中用”正是中国科学家为人类医学进步贡献的“中国智慧”。

2020年2月15日,阿兹夫定进入临床试验,4月12日,国家药监局批准该药进入临床三期工作。2022年7月25日,阿兹夫定附条件获批注册申请。其间,共历时931天,即使在全世界,这一研发进度也是惊人的。

1958年,蒋建东出生于江苏省南京市,19岁考入南京医学院医疗专科, 1988年,蒋建东进入中国医学科学院皮肤病研究所担任助理研究员,一年后,被公派到纽约大学西奈山医学院学习。1998年,蒋建东学成回国,在中国医学科学院医药生物技术研究所担任研究员,多年来,他带领研发团队荣获国家级奖项4项、国际奖项2项,2021年,他当选为中国工程院院士。然而在众多成就和荣誉当中,最让蒋建东感到欣慰的是来自患者的肯定。

以人民健康为己任,潜心药学,注重原创,是蒋建东多年来的座右铭。如今,他正带领团队进行着肿瘤药物的研发工作。

从奔赴祖国西北,到深入矿山一线,他为祖国深情朗诵60年!

气势恢宏的《黄河大合唱》象征着民族奋进的历史,也是海外侨胞与祖国紧密相连的一根情感的纽带。这部诞生于延安的音乐史诗,在中华人民共和国成立后,一直只演七段,第三段纯朗诵作品《黄河之水天上来》从未出演过。

1986年,原中央乐团指挥家严良堃找到演播艺术家瞿弦和商量,想恢复《黄河大合唱》全本演出。根据瞿弦和朗诵的节奏,乐团重新调整了编曲,首次现场排演,朗诵和音乐严丝合缝。从此,《黄河大合唱》恢复了全本演出。

瞿弦和1944年出生于印度尼西亚苏门答腊,1950年,中华人民共和国成立后不久,瞿弦和随父母从新加坡回到中国。1961年,他考入中央戏剧学院,学习表演。大学毕业后,瞿弦和奔赴祖国西北。在青海8年,他作为青海民族歌舞团、青海话剧团的演员,跑遍了青海所有的州县,为高原的乡亲演出。

1973年,瞿弦和回到了北京,进入煤矿文工团工作。1982年,他开始担任中国煤矿文工团团长。之后的30年里,他常常是带领文工团的演员踏遍百里矿山、千里煤海,每年慰问演出近200场。煤矿工人称他们是一支“不拿风镐的采煤队”。瞿弦和也多次被煤矿企业授予“荣誉矿工”称号。

从艺六十载,瞿弦和朗诵了上千首诗歌作品。他被中央人民广播电台评选为“全国十大演播家”之一,被文化部授予“优秀话剧艺术工作者”称号。2013年退休之后,瞿弦和依然活跃在舞台,他多次奔赴延安、西柏坡等革命老区慰问,赴新疆、甘肃等地区演出,并将多年的舞台经验,总结、整理成论文集、影像集,发挥余热。

如今,瞿弦和已经快80岁了,他说:“作为一个归侨,生活在祖国大家庭里面很愉快,有用武之地。我的座右铭就是业精于勤,活到老,学到老,艺无止境。”

归国二十年,他在学以报国中实现青春梦想

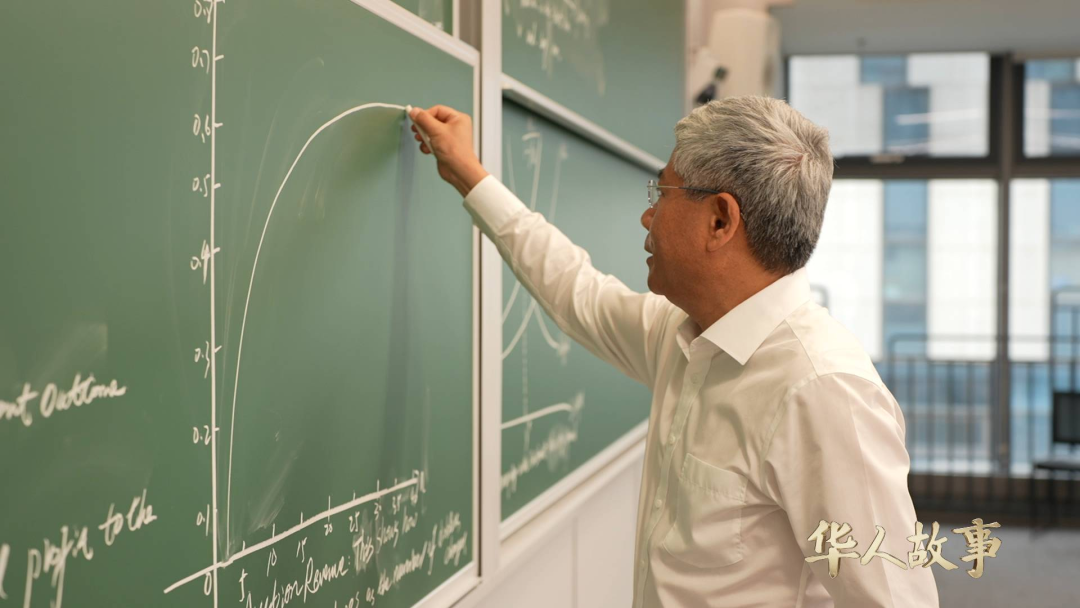

白重恩是清华大学经济管理学院院长,除了培养人才以外,他还有一项重要工作,那就是为国家经济政策的制定提供参考和建议。

1963年,白重恩出生于江苏南京。1985年,他赴美攻读数学博士学位。当时正是改革开放初期,中国的经济变革吸引着全世界的目光,也影响了无数学子的人生选择。白重恩希望自己能够在这场变革中有所贡献,于是他由数学转学经济学,并申请到哈佛攻读经济学博士。

2004年,白重恩回到国内,将国际经济学前沿研究方法运用在中国。2009年,国家新一轮医改开始,面向海内外征选医改方案。当时担任清华大学经济管理学院副院长的白重恩,积极响应。最终,白重恩主持提出的要建立完善的医疗保险体系被采纳。2011年,他被聘为国务院深化医疗卫生体制改革专家咨询委员会的第一届委员。

这次经历对白重恩来说是一次很大的鼓舞,也坚定了他要为更多政策制定提供研究支撑的信念。2016年,国家开始推行供给侧结构改革以提升经济增长的数量和质量,而白重恩,也是国内较早一批从供给侧来解释经济减速的学者之一。

近二十年的时间,他提出了从特惠向普惠过渡、排放配额初始发放方式等原创性观点,在国际顶刊发表学术论文80余篇。其中《中国的资本回报率》、《中国经济减速的生产率解释》获得孙冶方经济科学奖,对相关政策的制定产生了重大影响。在他看来,为高质量发展培养人才,建言献策是其毕生追求。