一、研究缘起

族群身份认同理论及相关研究是当代社会科学的新兴热点。跨国人口流动加剧以及散居者群体规模不断扩大为族群身份认同理论与研究的发展注入了新活力。安德森(Anderson)首先提出“远程民族主义”这一概念,来探讨交通与通讯技术革命对国际劳动力市场、国际移民以及身份认同的影响。席勒(Schiller)进一步将远程民族主义界定为:散居者借由现代交通、通讯和互联网技术等,来与他们视为祖籍国或祖籍地的特定地区保持联系的一系列跨国政治实践。这些研究主要探讨散居者的政治身份认同。也有学者补充指出散居者其实不是由领土主权,而是由他们的心态和价值观来定义的,散居者的跨国文化与经济实践因而也受到关注。遗憾的是,现有研究在分析这一群体的族群身份认同时更偏向“散居者立场”(diasporic stance),讨论他们如何在开展国际交往、建立散居者间组织,以及在居住国复制“家外之家”的过程中分别与“同情的外人”、“散居者内部”及“当地人”协商身份,展示自己的族群身份认同。相比之下,祖籍国民众的立场及其与散居者的互动协商则未受到足够关注。实际上,族群身份的主张与取得不仅需要散居者进行“自我族裔化”(self-ethnicization),而且需要在更大的共同体中受到认可。互联网的发展与普及为世界各地的散居者打造跨越边界的“虚拟族群社区”(virtual ethnic community)提供了支持,这些“电子散居者”(digital diaspora)通过“消费祖籍国媒体”(homeland media consumption)来展示对祖籍国发展的关切。在由互联网连接的跨国世界中,散居者逐渐实现了由“双重缺席”到“共同在场”的转变。这种“共同在场”的状态不仅体现在散居者与祖籍国亲人以及其他散居者的关系上,也体现在其与祖籍国社会的关系上。祖籍国民众与散居者共享虚拟族群社区,是散居者发布的身份认同话语的主要倾听者与回应者。那么,互为主体性(inter-subjectivity)的双方是如何共享情感与协商身份的?上述互动反过来如何影响祖籍国民众对所属共同体的认知?这些涉及主体间性的问题在以往讨论中很大程度上被忽略了。

华人移民的族群身份展演与祖籍国民众的回应评价,为我们探讨散居者族群身份的主体间性意义及其影响提供了不可多得的经验载体。海外华侨华人的身份认同不仅是侨务部门关心的重点领域,也成为众多学者聚焦的热点议题之一。随着互联网技术的发展,越来越多的华人移民在中国网络媒体上发布自制视频,呈现他们在居住国的生活景观。其中,如何延续在祖籍国的文化习惯,以及对祖籍国经济表示关切是这些视频的重要主题之一。它们为华人移民向祖籍国民众展示其“日常族群身份”(everyday ethnicity)提供了素材,并借由网络媒体在祖籍国民众中传播。我们将华人移民Up主发布这些视频的行为及相关话语称为“族群身份展演”。学界对这种身份展演与协商的政治经济背景、社会文化影响、话语策略选择等进行了大量探讨。但目前研究的深入性与当前网络媒体背景下族群身份展演主体与主题的多样性以及影响的多面性之间,仍存在着较大程度的不匹配。总的来说,已有研究较少关注华人移民在网络媒体尤其是祖籍国网络媒体上的族群身份展演,而且也缺乏关于这种展演对祖籍国民众民族自觉意识影响的讨论。

本文聚焦于华人移民Up 主在bilibili 网站上发布的以中华文化和中国经济为主题的视频以及中国民众发表的弹幕与评论,并对它们进行话语分析(discourse analysis)与“过程追踪”,旨在探讨以下问题:华人移民是如何运用祖籍国网络媒体进行族群身份展演的?祖籍国民众对这些展演的反响如何?

二、分析框架:散居者的族群身份展演与反响

全球化在挑战民族国家边界的同时,也促发了各民族为增强其成员的团结与凝聚力而不断确认本民族历史与文化的趋势,这反而凸显了集体和个人层面的身份意识:“我们是谁?”“我们如何区别于他们?”如果将此议题聚焦到散居者群体,可以发现有的散居者难以完全融入居住国而发展出“抵御性族裔身份认同”,有的则是持“弹性公民身份”(flexible citizenship)的跨国移民者。尽管散居者的类型及其身份认同在全球化背景下日益多元,但其与祖籍国的互动也变得更加便捷与密切。

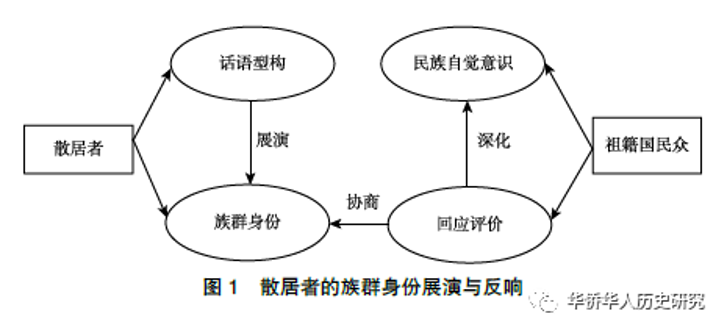

随着互联网技术的快速发展,祖籍国网络媒体成为散居者进行族群身份展演、向祖籍国民众寻求情感支持的媒介之一。不少散居者有意识地运用话语型构(discursive formation)向特定受众展示其族群特性在异国的延续,并争取使其主张的族群身份得到祖籍国社会的承认。这种族群身份展演之所以成为可能,主要得益于网络媒体所依托的互联网技术。它能够帮助个体实现从“物理不在场”到“在线具身化”(online embodiment),从而生动地呈现个体与共同体的密切关系。这些族群身份展演在祖籍国民众间传播并引发反响。作为展演的主要观众与权威评价者,祖籍国民众在观看视频后以弹幕、点赞、评论等形式做出回应评价,与散居者就其所主张的身份进行表态与协商。这一过程同时也强化了祖籍国民众的民族自觉意识(见图1)。

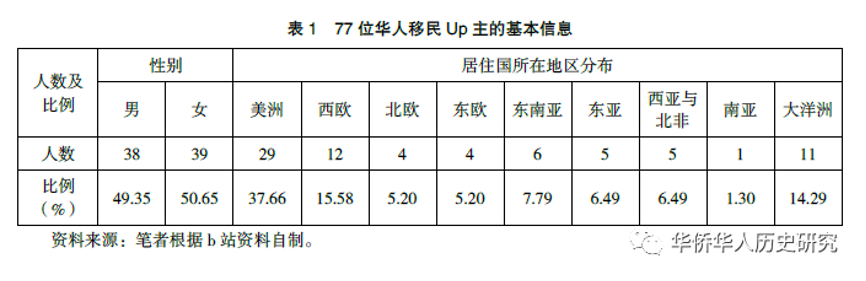

本文将通过分析华人移民与祖籍国民众在b 站的话语互动,来探讨华人移民的族群身份展演与反响。本研究的语料来源于2020 年5 月至2021 年12 月在b 站收集的资料,主要包括移民Up 主上传视频的文字誊写及视频的弹幕与评论。本研究采用目标式抽样法,将研究对象限定为出生在中国的第一代移民。我们在b 站上以“华人”“移民”等为关键词进行检索,得到移民Up 主账号,并根据Up 主的履历、粉丝数量、活跃度和发布相关视频的播放量,最终选取77 位粉丝数量在1500人以上、视频播放量在2000 次以上的Up 主,以及粉丝量较少、但保持每周至少更新3 个视频的新入驻Up 主为研究对象。

三、族群身份展演:华人移民的话语型构

华人移民在b 站发布的视频可以被视作一种具有情景化与结构化的社会建构作用的话语型构。尽管身份的多样性意味着华人移民的身份认同不必然指向同一现代主权国家,但作为文明体(civilization-state)的中国因其体量、历史、人口和文明的完整性而凸显出来,是华人移民心理文化结构中“想象的母国”。华人移民在视频中运用话语型构来凸显自身在这一“想象的母国”的历史发展进程中的角色与作用。其中,中华文化以及中国经济与华人移民的日常生活息息相关,是华人移民族群身份展演的重要主题。

(一)中华文化的传承者与传播者

杜维明先生曾阐述“文化中国”的理念,散居于世界各地的华人移民及其后代组成它的第二表征世界。华人移民通过展示自身作为中华文化传承者与传播者的话语型构,创造性地将中华文化同时置于“我们”与“他者”的比较视角下,以此凸显中华文化的魅力并表达自身的文化认同。

一方面,华人移民通过展示自身在海外对原乡文化的再现与寻觅,来塑造其作为中华文化传承者的身份。其中,中华饮食文化与品种繁多的地域性美食是华人移民展示的重点。张令在移民美国后常常拍摄自己做家乡菜的视频,他在一则做洛阳羊肉汤和辣椒烧饼的视频中说道:“现在一碗鲜美的羊肉汤就OK 啦,拿烧饼准备开吃…… 反正做出来是跟我们洛阳的这个汤一模一样…… 大家别嫌我这碗大,在我们那儿喝羊肉汤碗就是这么大,我这是专门去买的碗。”在视频中,张令将他做的羊肉汤与烧饼界定为“我们洛阳”的传统饮食,突出自己再现这些原乡文化的努力。除了再现家乡菜,华人移民也在视频中表达他们寻觅到家乡味道时的心情。移居日本的金溯在拍摄寻访广式甜品铺的视频时,仔细描述了这家店带给她的“回国”的感觉:“说真的每次一来步行街,我就感觉跟回国了没什么差别……我现在要去一个广式糖水铺……光看这外边的装潢就觉得特别亲切。不过不知道这边跟国内的菜单是不是一样的,但我感觉它味道做得还是挺正的。”移民Up主在其话语型构中将家乡菜作为原乡文化与中华文化的代表,他们再现或寻觅家乡菜的努力也就顺理成章地被赋予了“在海外传承中华饮食文化”的宏大意义。移民Up主不仅尝试向祖籍国民众展示其传承中华饮食文化的角色与作用,并且努力扩大这些展演的传播面。移居马来西亚的乔平常常拍摄视频记录当地的中华饮食餐馆。尽管她在个人主页中表示这些视频“技术含量”还较低,但她细心地为这些视频加上“收藏这个秋天”、“2021年度美食大赏”、“创作加成计划”等由b站发起的话题活动标签。由此,移民Up主的族群身份展演可以获得祖籍国网络媒体的官方推荐,在媒体平台增加曝光率,从而扩大传播面。

另一方面,华人移民还通过展示他者的正面评价来彰显自己作为中华文化传播者的身份。雨琪移居芬兰后与当地人组建起新家庭,她经常在b站发布自己向芬兰家人传播中华文化时家人的反应。部分视频标题如下:“芬兰公婆最爱的中国菜居然是这个?!第一次吃糖醋排骨,孜然羊肉一口就停不下来!开启中餐新世界!”“芬兰人认汉字猜意思!!了解中国汉字的起源和变化,感叹中文真有魅力!!”除了呈现自身传播中华文化的实践,有的移民Up主还展示当地人主动学习中华文化的过程。例如,移居德国的陶燕发布了许多视频,来展示她的德国家人如何“下中国象棋”,“做麻婆豆腐”,或者积极学习“打麻将”。在视频的叙事逻辑上,这些Up主首先通过强调视频中人物是“芬兰人”或“德国人”来确立体验者的他者身份,继而展示他者对中华文化的积极评价,以此凸显自身推动不同文明交流对话的努力与成效。在视频的呈现形式上,这些Up主使用了许多特效来突出表现他者接触中华文化时的反应。例如雨琪在上述视频中特写了芬兰家人在尝到中国菜或了解到有趣汉字时的惊喜表情,并在视频中增加爱心贴图以及“真是忍不住夸赞连连呐”“越啃越香”等艺术字,这些流行元素的加入起到了烘托气氛、加强语气、增强效果的作用。在视频的推广方式上,移民Up主们主动将视频投稿至b站发起的创作活动栏目,争取b 站的官方推荐。例如,移居亚美尼亚的陈强将拍摄亚美尼亚家人为他制作粽子的视频投递到“心动的饭局”活动栏目中。这些特别的叙事逻辑、呈现形式与推广方式,体现了移民Up主对探索更具感染力、趣味性和传播力的话语型构的积极尝试。

(二)中国经济发展的见证者与支持者

随着全球化的深化,移民群体与母国的经济联系日益多样化。华人移民的另一类话语型构涉及自身在中国经济发展进程中的作用,他们在族群身份展演中积极主张自己是中国经济发展的见证者与支持者。

一方面,华人移民在展演中塑造自己作为中国经济发展见证者的身份。其一,Up主通过呈现他者对祖籍国产品的青睐,来强调祖籍国产品因其优良品质而受到当地人认可。移居巴基斯坦的季沙拍摄视频展示当地人对中国生产的手机的喜爱程度:“我老婆用了三个手机,华为、OPPO、vivo 让她用了个遍。上一次去买手机的时候,我们看了很多手机,但是她一眼就看上了这个vivo手机,店里面有很多人给她推荐其他品牌,她不要。”在设置这则视频的标题时,季沙强调“巴铁媳妇彻底被征服,也太好用了”。其二,Up 主介绍祖籍国品牌在当地的发展进程,并将这些品牌抽象为中国经济实力的象征。定居澳大利亚的刘凯拍摄视频反映中国品牌在当地的快速发展:

20年前我在澳洲的超市、市场、一元店看到的是满满的made in China……却没有品牌名字……源自我拳拳的爱国之心,我是多么想在澳洲见到中国的品牌,而不单单是中国制造啊……20 年时光荏苒……经过埋头苦练,越来越多中国品牌出现在澳洲,并且有做强做大的趋势……在澳洲人心中知名度最高的中国品牌是中国的骄傲华为,接下来是联想、阿里巴巴、小米、抖音……我为这些品牌感到骄傲和自豪,也希望有更多中国品牌可以走出中国、走向世界。

刘凯积极向祖籍国民众介绍中国品牌如何拓展海外市场,赋予其中国经济蓬勃发展的意涵。在叙述中,他将中国品牌在当地20 年前后的发展变化进行比较,这种历时性比较凸显了移民Up 主自身作为祖籍国品牌“从无到有”全过程的见证者的身份,同时也有助于强化观众对中国经济快速发展的印象,激发观众的民族自豪感与自信心。同样地,移民Up 主也将这些表现中国产品在当地受欢迎程度的视频投稿至b 站发起的创作活动栏目。例如,移居塞尔维亚的胡安拍摄了当地的华为企业,并为这支视频加上了“哪一刻,让你觉得祖国不一样了?”的话题标签,以推动展演的广泛传播。

另一方面,华人移民通过强调自己在海外坚持“以族群为中心的消费”(ethnocentric consumption)来彰显其作为中国经济发展支持者的身份。在澳大利亚定居的罗杰发布视频表示自己偏爱消费中国产品,并为这种偏好赋予支持中国经济发展的意义:

全澳第二家华为旗舰店在悉尼隆重开业,虽然价格不便宜,但是必须用行动支持一波咱们的民族品牌,简单粗暴买买买,走起……特殊时期,咱们海外华侨也只有通过这种方式来尽自己的一份绵薄之力。其实我觉得无论是国内还是国外的中国人,这种时候就应该团结一致,能出钱出钱,能出力出力,尽快地帮助咱们民族品牌渡过难关。

罗杰在展演中表达了对中国产品在居住国竞争状况的关切,并强调自己作为“民族品牌消费者”与“国外的中国人”的双重身份及意涵,进而将微观层面的消费行为整合进“支持中国经济发展”这一宏大叙事中。他为视频配上了节奏强烈的音乐,并特写自己购买的华为手机,以此凸显出他支持中国经济发展的个人贡献。此外,罗杰还在标题中使用了许多青年亚文化词汇,如“简单粗暴”“买买买”。这些青年流行语言与族群身份叙事相拼贴,由此产生的新式认同话语更易于被祖籍国的年轻观众接受。

可见,华人移民的族群身份展演实际上是一种反身性(reflexive)行为。移民Up 主在组织与编排话语型构时也在揣测来自祖籍国民众的社会期望,并主动适应祖籍国网络媒体的传播规律。这些趣味性设计不仅增加了展演的传播机会,还有助于提升华人移民话语型构的感染力,促进祖籍国民众的理解与共情。华人移民尝试与祖籍国民众共享身份认同的努力,在祖籍国民众中引发了不同反响。

四、族群身份展演的反响:祖籍国民众的回应评价

如果说华人移民的族群身份展演更多体现在文化与经济维度,那么祖籍国民众的回应评价所指涉的身份认同则还包含“对主权的文化感受”,具有民族与国家层面的意涵。费孝通先生曾提出“文化自觉”(cultural consciousness)的概念:“首先要认识自己的文化,理解所接触到的多种文化,才有条件在这个已经在形成中的多元文化的世界里确立自己的位置。”对祖籍国民众而言,华人移民就像一面既熟悉又陌生的镜子。祖籍国民众在观看与评价华人移民的族群身份展演过程中协商后者所主张的族群身份。这些话语互动同时也促使观众从本土视角反观自身,深化了他们的民族自觉意识。

(一)“正宗”或“不正宗”:中华文化原真性的协商

相较于华人移民,祖籍国民众对中华文化的认知在更大程度上具有“经验原真性(experiential authenticity),这使他们在诠释中华文化的话语权上不言而喻地占有优势。观众在观看移民Up 主的展演后就视频中出现的中华文化“正宗”或“不正宗”这一问题展开协商,并在此过程中深化了自身的文化自觉意识。

观众坚信自己来自原乡的日常经验与记忆代表了最“正宗”的中华文化内涵,并以之为标准来评价展演中的中华文化原真性。一方面,有的观众以自身在祖籍国的饮食习惯为参照,对华人移民所展演的中华饮食文化的原真性表示认可。其一,观众对Up 主所主张的传承者身份做出确认。他们评价张令喝的羊肉汤成色“弄类不赖”,用的碗“也很到位”,据此认为张令所传承的中华饮食文化“看起来很正宗”,整体“跟国内区别不大”。张令的中华文化传承者身份在这一互动过程中获得确认。其二,观众对Up 主所主张的传播者身份给予肯定。一些观众评价雨琪为芬兰家人制作中国菜“浇油很中式”,因而是“地道的中国做法”。还有观众主动为Up 主传播中华饮食文化提出建议:“看出来了,酸甜口的基本上都能让外国人喜欢,其次就是一些浓油赤酱这种全世界都受欢迎的菜式;鲫鱼豆腐汤可以给安排吗?不知道外国人喜不喜欢中国的汤水文化。”观众主动替雨琪总结哪些传统饮食“能让外国人喜欢”,并基于个体的饮食经验提议其他可以拓展的菜式。

另一方面,也有观众对华人移民传承与传播的中华文化的原真性提出一些可协商的地方。一是指出Up 主在居住国传承中华文化时没有做到完全再现。比如针对张令喝的羊肉汤,有观众评价道:“肉不对,我们这是烧的肉,你那是炖的”;“做的烧饼‘没有油旋’”。二是提出Up 主向他者传播中华文化时出现了某种与居住国当地文化相结合的趋势,这一定程度上影响了中华文化的原真性。例如,有观众指出雨琪给芬兰家人做中国菜“香菇炒上海青”时“拿芬兰的菇炒上海的白菜”,并对这种在地化的传播方式提出了不同看法:“这也太将就了,蘑菇和香菇完全两码事”;“你这个口菇是拿来做披萨用的”;“蘑菇本身味道浓烈,混合起来会串味的”。同样地,还有观众不赞成雨琪将中华传统菜肴与居住国主食结合在一起的做法:“面包和中国菜不搭,米饭馒头面条还行。”观众将食材视作区别不同民族文化的标志,并基于对中华文化独特性的信念而对雨琪的再发挥行为提出不同意见。但总体而言,观众对华人移民在文化维度的族群身份展演大多持肯定态度,即便对其展演内容与形式有些不同看法,也多表示“有提高空间”,但没有否认移民Up 主作为中华文化传承者与传播者的身份。

观众在“评头论足”的过程中也强化了文化自觉意识。他们在弹幕与评论中向移民Up 主以及其他观众普及所掌握的中华文化知识,以此彰显自己作为中华文化“正统”传承者与传播者的身份。有观众在雨琪发布的向芬兰家人教授汉字的展演中补充道:“科普小知识:繁体的壹貳叁是朱元璋為了防止官吏貪污做假賬而做的字哦”;“道生一,一生二,二生三,三生万物!汉语中三就表示多”;“‘大’字最初的含义也是人,后来才慢慢演变为现在的意思”。这些观众或有意识地使用繁体字,或引用古语,或强调自己对某一汉字的认知符合其原初意义,由此彰显他们对中华文化的理解具有原真性。有观众进一步表示:“感觉我都有兴趣学甲骨文了耶,很有意思,这个过程好啊,了解中国文字来源”;“我也是,现在是手机电脑打字多了,突然写字时发现好多字都怎么写都忘了”;“作为对外汉办的老师,我觉得你们的点子太好了”。可见,有关中华文化原真性的协商不仅激发了观众继续学习中华文化的兴趣,也强化了他们传播中华文化的使命感与责任感。

(二)“机遇”或“挑战”:中国经济适应性的商榷

就华人移民所主张的中国经济发展见证者与支持者身份,观众在回应与评价时更多聚焦于经济全球化背景下中国经济的“适应性”上。这一过程也深化了观众支持中国经济提高竞争力的自觉意识。

一方面,观众对华人移民的话语型构表示一定程度的认可。一是肯定华人移民所展现的中国经济蓬勃发展的图景,相信国产品牌的全球竞争力。例如,“要想做到中国这样又便宜又好,只有中国这个大市场做后盾才办得到”;“只要是地球人根本离不开中国制造,高中低档中国都造,哪怕是非洲原始部落里面照样有中国制造的小商品”。二是赞赏移民Up 主购买国产商品的行为并给予积极评价。如“你支持华为,我支持你”;“买华为是因为希望自己国家强盛起来,爱国不羞耻,支持”。华人移民的见证者与支持者身份由此分别获得确认。

另一方面,也有不少观众与华人移民就中国经济发展所面临的冲击展开商榷,这一定程度上挑战了后者所主张的中国经济发展见证者与支持者的身份。其一,观众对中国经济发展见证者的话语型构提出不同意见。例如,有观众指出国产品牌在走出国门的同时也失去了部分国内市场,“中国人身边的外国品牌…… 涉及到生活的方方面面”。再如,有观众以提醒的口吻表示,中国经济发展需应对来自其他经济体的影响:“现在要警惕,毕竟我国人工成本开始越来越高…… 东南亚那边,人工成本比较低”;“面对的形势还是很严峻的”。其二,观众提出移民Up 主单纯消费国产品牌的行为不足以支持中国经济应对全球竞争,并对能够支持中国经济发展的行为提出自己的看法:“技术封锁和技术突破需要高端人才的引领…… 我们要争的是下个纪元的全产业链升级。”观众的这些竞争性叙事主要侧重于中国经济的发展前景以及如何才能更有力地支持其发展等具体议题上,并没有完全否认移民Up 主所主张的见证者与支持者身份。

在上述有关中国经济适应性的商榷中,观众深化了助力中国经济提高竞争力、更好地把握机遇的自觉意识:“吾辈当自强,还是那句话,撸起袖子加油干。”他们认为这一责任与使命应该在适应而非逆全球化的基础上完成。其一,观众建立起与移民Up 主相似的“以族群为中心的消费”叙事,积极支持国产商品,“我的态度是能用国产的就不用合资的,能用合资的就不用进口的。比如我用的肥皂和沐浴露都是六神的。”其二,观众认为在帮助中国经济稳定国内市场的同时,国产品牌还应提高自主科技水平,“永远只有好的技术好的服务才能发展”。其三,观众指出技术进步不意味着技术垄断,认为中国经济应该在积极拥抱全球化的过程中繁荣进步,“实际上没有一个国家完全掌控技术,都是一部分…… ”;“共赢才是王道,抵制才是愚蠢的行为”。上述为中国经济“出谋划策”的讨论,体现了观众对中国经济在全球化深化背景下所面临的机遇与挑战的反思。

如上所述,祖籍国民众围绕中华文化原真性以及中国经济适应性两个主题,与华人移民展开话语互动与身份协商。这一过程受个体原本认知框架和宏观社会文化结构影响,同时也强化了观众自身对民族与国家的文化特质和经济利益的自觉意识。从祖籍国民众对展演的反响可以看出,华人移民的族群身份展演在提升华人移民自身关注度的同时,客观上也起到了激励祖籍国民众传承与传播中华文化、关心与支持中国经济的作用。

五、结语

基于对b 站有关视频的内容分析,本文讨论了华人移民在中国网络媒体上的族群身份展演以及祖籍国民众对这些展演的反响。华人移民Up 主通过发布自制视频来展示自身在祖籍国文化与经济发展进程中的角色与作用。祖籍国民众与华人移民通过话语互动,就后者所主张的中华文化传承与传播者以及中国经济的见证者与支持者的身份进行协商。在这一过程中,观众与移民虽然在中华文化原真性与中国经济适应性议题上存在一定争议,但多集中于展演的内容与形式以及对具体议题事实的商榷上。祖籍国观众在回应与评价过程中也深化了自身的民族自觉意识。

本研究为我们理解当代华人移民与祖籍国的关系提供了新视角。华人移民在网络媒体上对其族群身份的塑造与展示不仅是一种寻求社会适应、情感支持与发展机遇的策略,更是内在身份意识与认同的唤起与深化。一方面,华人移民将在海外的文化生活及消费习惯与祖籍国的发展联系起来,在“唤起、重构、固化和刻写”既有社会记忆的基础上展示自身对祖籍国的认同。这些话语型构渗透于华人移民与祖籍国民众的日常生活中,更易于被后者所理解、引发共鸣和实现共享。另一方面,华人移民通过策划各类议题、设计视觉与声觉特效、运用祖籍国互联网空间的流行表达,来组织与编排其话语型构,从而扩大族群身份展演的传播范围,拉近与祖籍国民众的心理距离,争取他们的理解与共情。祖籍国民众在观看华人移民视频作品的过程中加强对他们选择的理解,倾听他们在海外的思念与自豪、委屈与愤怒,为他们提供感情支持。这种族群身份展演成为华人移民依托互联网进行“社会地位补偿”的新途径,体现出华人移民尝试适应当地生活与调和不同文化的生存智慧。

随着网络视听行业的快速发展,网络媒体尤其是视频网站逐渐在国家权力之外发展出一种异质性的文化领导权,成为影响新一代青少年娱乐消费方式、文化选择和思想认同的新兴力量。互联网的技术逻辑与体制外的市场力量同时为民族国家认同带来了新挑战和新机遇。一方面,它们正在“重构传统宏大叙事结构的认同样态”,这可能“使虚拟空间中的民族国家认同由聚合式的中心辐射走向圈层化的离散”。另一方面,网络媒体也使不同层次、不同维度的身份认同的共存与对话成为可能,推动了认同样态的丰富化与多维度化。从本研究来看,祖籍国网络媒体不仅为散居者提供了表达身份认同的平台,而且为本国民众创造了自我映照的契机。散居者由于兼具“我们”与“他者”的双重意涵,他们对“想象的母国”的诠释积极推动了祖籍国民众民族自觉意识的强化。作为民族共同体的核心成员,祖籍国民众在回应评价散居者的族群身份展演的日常话语实践中深化了对自身民族文化与经济的认知与定位。这种民族自觉意识既是相关社会文化主体在世界参照体系下主动进行自我关照与反思的产物,同时也反映出他们在全球化与现代化进程中对“各美其美”的理解与坚守。当然,我们必须承认网络媒体具有选择性、过滤性的特征。虚拟空间中的族群身份展演只是散居者族群身份的一种特殊呈现形态,可能与散居者在现实生活中的身份认同及其相关实践存在差异。但我们不应忽略网络媒体在促进散居者与祖籍国民间社会沟通对话、共享情感方面的积极作用。

华人移民是人类命运共同体构建的参与者、受益者和卓有成效的贡献者。互联网技术与网络媒体的快速发展为构建人类命运共同体注入新的活力。一方面,我们应搭建广泛、多元的网络媒体,更好地发挥华人移民在融通中外、推动中外友好合作中的作用。华人移民既是中国故事的讲述对象,也是中国故事的讲述主体。我们应该在华人移民群体、居住国以及祖籍国社会之间打造更多友好交流的渠道,增进各方的相互理解与人文沟通,这将有益于我们在新形势下“建构多主体、立体式的国际传播格局,提高我国国际传播影响力和国际舆论引导力”。另一方面,我们也应积极引领华人移民的表达方式和祖籍国民众的民族国家认同感,促进双方的共享共情,实现从“各美其美”到“美人之美”、“美美与共”,为构建人类命运共同体夯实民意基础。

(摘自:黎相宜、朱荟岚:《华人移民Up主的族群身份展演与反响——基于b 站有关视频的话语分析》,《华侨华人历史研究》2022年第3期。注释从略,如有需要请参见原文。)