意大利米兰的新希尔美食城,是一个“卡萨布兰卡”式的大饭店。笔者曾在意大利华人聚居的前三大城市(那不勒斯、罗马、米兰)进行过一年九个多月的海外民族志调研。对比那不勒斯和罗马华人形成的族裔聚居区(ethnic enclave),米兰华人街的秩序感、安全感以及与主流社会的融入度,令人印象深刻。当时,笔者以媒体记者身份得以自然地进入“田野”,通过“工作生成”方式,参与了当年度米兰侨界的新春团拜会、商会成立周年庆和换届选举等许多重大盛事;一起庆祝了中意两国新年,主持了“第二届意大利华人春节晚会”。笔者发现,米兰华人日常生活中几乎所有的“大事情”都在新希尔美食城举行。一到晚间,美食城霓虹闪烁,灯火灿烂,喜庆热闹中衣香鬓影交织,舞台上或者丝竹歌舞,或者会议讲席,而能够进入新希尔的,才是有名有姓出现在新闻报道中的华侨领袖。作为侨领,他们是事业有成的商人、侨社公共事务的发起者和组织者,具有丰厚经济资本的商会成员和坐进新希尔的“精英”。

一、研究缘起

源于法文“Elite”的“精英”一词,原指“年收获中的最佳部分”——用来酿造上等酒的葡萄,后来开始指代“特别优秀的人物”、经过选择而及格者。19 世纪末20 世纪初,“精英”一词开始广泛见于欧洲大陆的社会和政治著作中。从经典精英理论到现代精英再到当代精英理论,对于“精英”是什么,几乎都没有疑义。比如,三位经典精英理论作家中的维尔弗雷多·帕累托(Vilfredo Pareto)认为,“精英”特指形形色色人类活动中的佼佼者;米歇尔斯(Robert Michels)认为,“精英”是某个特定社会阶层的成员占据社会中重要机构的领导地位,他们在社会/ 经济和教育等条件上都高于其他人的上层分子,他们的高等地位将传给子女或本阶层中其他人的子女…… 与在意华人精英群体最直接相关的,是他们隶属的组织。以莫斯卡(Gaetano Mosca)为首的“意大利非民主理论学派”在他们的旗帜上写道:任何政治实体都必然是由贵族或有组织的少数人统治着。有组织的少数人控制着无组织的多数人。古今中外,任何阶层莫不如是。

作为一个成熟的族裔聚居区,米兰当地有16 家华人商会。其中,米兰华侨华人工商会(以下简称“工商会”)历史悠久。1946 年9 月24 日成立于米兰保罗·萨比路(via Paolo Sarpi)19 号的“北部米兰商会”是“工商会”的前身,也是意大利首个华人社团组织。1985 年,中国驻米兰总领事馆正式设立后,首任总领事陈宝顺非常重视侨团工作,在他领导下,1986 年春,换届选举时更名为“米兰华侨华人工商会”,遂成为中华人民共和国驻米兰总领事馆联系当地侨民的中介机构,因其在当地侨界的独特地位,被公认为“商会之会”。

而将这一根根“伞骨”聚合在一起的是米兰华人街(位于via Paolo Sarpi,相当于中国城)。作为意大利“最大、最古老的族裔聚居区之一,它的出现可以追溯到20 世纪二三十年代,是欧洲第一个中国人定居点”。其社会结构成熟度比较高,历史悠久,是一个理想的考察构型(configuration),并且位于市中心位置,其古老的历史和现代的经济发展是意大利华人社区的一个典范,与主流社会的融合度与方式、居民的安全系数和生活环境也迥异于其他地方的同类华人社区。因此,笔者将之作为考察对象。

二、方法与问题

一些质性研究者倾向于避免通过建立某种“人工的”研究环境来获取资料,诸如访谈、实验、焦点小组或者调查问卷。他们认为,既然有那么多的自发资料(研究者没有涉入),为什么不研究它们并以此进入人们日常的所作所为当中。这是笔者选择人类学的海外民族志方法的初衷。关于研究对象的选择,笔者因为工作关系,在米兰、罗马、那不勒斯等地接触到很多商界华人精英,隐约感到他们成功的背后有着某种相似的路径;遵循民族志调查方法,通过个案访谈、参与式观察和档案查阅等反复参照、佐证,更确认了笔者的最初认知;最终,将着眼点落在米兰华侨华人工商会历任会长身上,将12份关于他们的“媒介深度报道”作为分析文本(见表1)。由表1 可见,目前绝大多数仍旧活跃在米兰侨界的侨领,其人生底色是出生成长于中国文化的。在他们中间,第一代占比91.7%,唯一的第二代SZX在幼年时前往意大利,其他都在青少年或中年时期离开中国,他们出国时平均年龄为26.5岁,个人价值观已经形成,他们的行动选择只能是基于其生长地方的文化惯习。按侨领们的籍贯来看,青田和文成各占比33%、瑞安25%、温州9%,文成和瑞安都是温州(作为地级市而言)下属的县,米兰很多浙南移民来自这两地,来自温州市(作为地级市政府所在的地方而言)市区的人反而很少。

这些来自不同年代、不同作者撰写的客观性较强的新闻报道,时代跨度最长,记录了自1927 年到1990 年出国的中国移民,从一无所有到成为精英的奋斗历程,辅之以当地收集的“故纸堆”,深描出意大利华人在异域进行的场域拓展和上向流动(upward mobility)轨迹。当然,因为篇幅所限,本文的关注点同时也成为局限性,行文所至,只能对第一代,即出生和成长于中国的移民予以关照,未能将研究视野扩展到在意大利出生和成长起来的第二代和第三代,以审视他们在意大利社会和中式家庭的杂糅环境中,是否在社会资本获取和社会地位上向流动的过程中,表现出不一样的选择。这是本研究的一个遗憾,也将成为未来研究的一个方向。

来自田野的亲身见闻,让笔者不禁思考,如果说新希尔作为海外华社阶层划分的一个天然边界,成为当地华人社会地位跃升的一个“镜像”,那么,究竟什么样的主体才能进入这个“成功”的隐喻空间,成为精英?为了这张“门票”或者说“饭票”,普通移民获得精英资格的先决条件是什么?从何做起?其标准和条件是什么?成为精英的内在驱动力是什么?在精英身份的光环下,作为权力的支配者,他们如何对社会施加影响力?因此,本文将把研究目光聚焦在一个小型族裔聚居区,观察他们从社会底层向上移动的轨迹,探究到底是哪些人的地位在上升以及如何使自己的地位上升,从而勾画出与祖籍国“学而优则仕”迥然不同的一幅“商而优则仕”的场域拓展和上向流动图景。

三、阐释框架:精英场域的诗学和政治学

法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的一系列著作《教育、社会和文化的再生产》《学术人》《国家精英》等在“文化研究”学派的构成主义范式基础上,引入了相互建构范式。《国家精英》阐释了结构主义和建构主义两种范式既必要又不可分离的关系;行动的真正原因并不在于制度和行动者这两个“社会事态”(states of the social)的单一方面,而在于其关系中,即“在物中客观化的历史”与“在身体中具形化的历史”之间持续互动的彼此作用。正是从场域与惯习(field and habitus)、位置与性情倾向(position and disposition)、经济资本与象征资本之间持续和多层的辩证关系中,实践得以浮现出来,并进一步再创造那个塑造实践的世界。

场的逻辑是一种从关系角度进行思考的技术,从场的角度思考就是从关系的角度思考。具体探查移民世界的每一阶段,才能清楚描摹它们的具体建构过程,止于何处,究竟是谁进入或者没有进入被建构的世界,以及是否产生一定的场域等。资本对场产生作用,是促使场得以改变的原动力,其作用方式是通过生产权力来控制场,具体方式是控制生产或再生产物质化、具体化的工具,通过这种方式塑造场的结构;资本还生产权力来控制界定场的普通功能的规律性和规则,因此也就控制了场中利润的分配。

尽管“场”在布尔迪厄理论中是最重要的,是研究活动的中心,但这并不意味着个体只是假象,也不否定个体的存在,相反,他们作为行动者而不是生物个体、演员或主体而存在;作为场内活跃的、行动着的事物被社会化、历时性地建构,这种建构通过行动者对场内有效的、能产生一定效应的必然特性的占有而完成。从关系的角度出发,就是为了避免以结构主义的方式思考身体在场域里的作用。“在场”(locatedness)最初的含义是指身体在场,并意味着可以对在场的人或事产生影响。

伊格尔顿(Terry Eagleton)说,“‘身体’一词带给思想的首批意象之一就是一具尸体,这是笛卡尔主义传统所造成的破坏的一部分。”当前,关于“身体”的论争,认识到“不能仅仅将身体视为一个被媒介型塑、操纵的客体,应该把身体纳入交流者的主体性范畴中加以考量,以体现身体在传播中的能动性、生产性”。也就是说,找到伊格尔顿口诛笔伐的“尸体”在生活场域里作为“交流者的身体”与社会政治、经济、文化等诸领域的真实互动,同时扬弃文化研究对于“尸体”论的价值认知,即将权力关系纳入身体领域,而不否定身体的能动性,抛弃身体被看作是外在社会力量塑造的对象。

本文用建构主义范式中的“身体”理论来关照移民社会中的华人精英,对他们的研究不纯粹局限于“文化—权力联系”(cultural-power link)的抽象理论陈述,而是投放并贯彻在一个详尽的建构对象的方案中,即将其在传播中的人类行为(human behavior/action)视作“文化研究”学派中的“大众文化”本身,与文化表征(representation)理论中的诗学和政治学两种分析路径相接合,对“在场”的实际意义和象征意义分别进行辨析。诗学(符号学)的分析路径,主要是从语言学层面揭示场域中的权力运作方式和表现,主要从“‘谁’在场——主体研究、在什么‘场’——空间研究、如何‘在’场——方式研究”等维度“阅读”和阐释。福柯开辟的政治学分析路径,更奠基于历史,更关注各种历史的特殊性。他跟布尔迪厄相似的地方是“各种权力关系,而不是意义关系”,主要负责揭示型塑每一种特殊资本的具体“权力”形式,以及考察场域中的网络、位置、构型,及其体现出来的社会文化主体性(指具体社会环境中的人们依据自己的生活和实践,就会逐渐形成一套价值观念、生活习惯和方式等)。纯粹独立的社会经济发展和文化活动是不存在的,因为这些活动都是人的行为,而人的行为一定是社会性的,受其习得的文化观念(即“习性”)影响。习性是布氏理论视域下联接“场”和“资本”概念的一种理论机制,它“推动了”被赋予了资本的某种框架的特定的行动者,使得他们采取了这样那样的策略,如颠覆或保护的策略、中立的策略、从游戏中退出的策略。

四、在场的诗学:场域拓展的三重空间

米兰侨社精英绝大多数是来自浙南的农民,他们在个体、社会与国家三个层面的互动,是在“温州模式”影响下的社会文化主体性(习性)所主导的,他们的异域实践建构了一个“当老板、进侨界、做慈善”的金字塔式网络构型(社会),并铺就了在此构型中形成的场域拓展和上向流动路径。

(一)当老板的经济场

据意大利官方数据,浙江人在意大利经营的66,050 家企业,仅2015 一年就为意大利创造了约60亿欧元的产值。如果没有他们,意大利的经济增长率将被减去30%。这些在改革开放初期迁徙至意大利的新移民,其在经济方面上向流动的基本路径是:“打黑工、当雇工和雇雇工(即当老板)”。这也是每一个新移民的人生主旋律,毕竟出国之初,人们怀着改善经济状况的上向流动愿望迁移到了一个他者世界。

由于文化水平、劳动技能、语言能力的多重限制,改革开放后出国的新移民,一般在“三把刀”(菜刀、剪刀、剃头刀)行业开始自己的异国打拼生涯,以后慢慢在具体领域的上下游产业链延展,比如,从开餐馆转而开设为餐饮行业提供餐具、桌椅等服务的大型超市,提供桌布、餐具清洗服务的洗涤公司,为餐馆供应食材的农场;另有一些人彻底转往国际贸易领域,在中意两国市场寻找商机。当然,海外移民的经济活动也会随着国际交通和通讯技术的升级换代、移民社会的人口规模、社会成熟度的发展而发展。

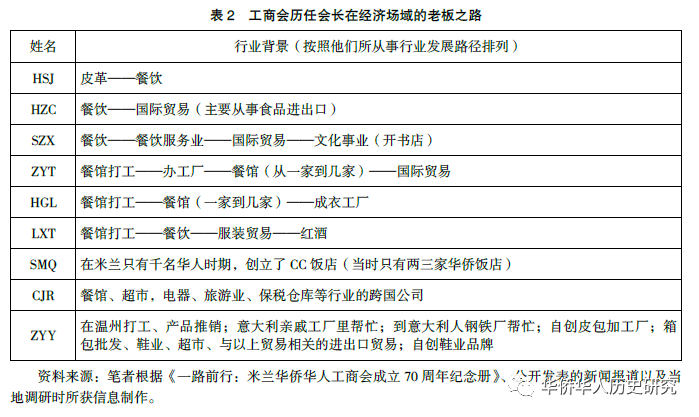

纵观工商会历任会长(副会长)的家庭出身、教育背景以及在意经济发展阶段,大概可以看到旅意华人在当老板这重空间的发展路径。贫农家庭出身的工商会首任会长HXZ,仅念过28 天私塾,这样的文化水平,决定了他的人生选择有限,从卖散(主要经营领带、打火机等)到皮业作坊,再到皮包批发商,他逐渐取得了成功;出生于农民家庭的ZB,移居意大利后,从帮厨开始,再经营连锁餐饮,从城市里的散工一步步干到小点心店店主,再到连锁餐厅老板,完成了自己人生的经济场域进阶;完成了中学学业、当过小学老师的CSF,则经历了打工做皮革,开服装加工厂,又转行做餐饮,进而进行国际贸易、回国投资,从此开启了自己的中意两栖发展路径。其余会长也大体上经历了同样的发展道路(见表2)。

洎至完成经济资本积累,并使其以产权这种制度化的形式固化下来,一个白手起家的异国移民就将进入积累象征资本的场域拓展和上向流动之路——涉足侨界。

(二)进商会的政治场

“侨领要过‘三陪(赔)’关:赔功夫、陪喝酒、赔资金”,这是米兰侨界很多老侨领的自嘲之语。涉足侨界、进入商会、兼职侨领,表面上看不是一桩合算的买卖,尤其是对于这些商人而言,把私人产业交给家人打理,自己投身商会还要缴付相当于会费的不菲资金。这份志愿者性质的工作,需要时间和精力的消耗,并直接或间接地花费了经济资本,它并不是有利可图的。那么,为什么现实好像一个“愉悦的悖论”,大家还要乐此不疲地做侨团工作呢?

资本的形式也以社会声誉、头衔等符号的面貌出现,并约定俗成用一种制度化形式来表达——社会资本,用来指称一种实际、潜在的资源整合体,它对大家都熟悉和公认并已经制度化了的网络进行持久性的占有。这是完成了经济资本原始积累的老板们,追求的下一段人生“在场”。文化资本对于他们本身来说已经是不可能之事,当年小学或初中未毕业就负笈海外,待到事业有成,已是人到中年,所以获取社会资本成为其商旅生涯里唯一的上升通道。于是,不再需要“白天当老板、晚上睡地板”的他们,在经过从无产阶级到资本家的发展阶段后,有钱的出钱,有力的出力,着手建构一种社会关系网络——商会。

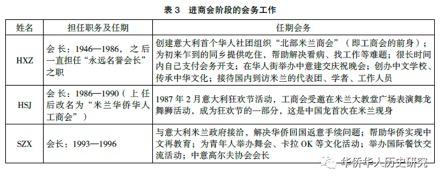

商会“作为一种体制化关系的网络”,是“同某个团体的会员制相联系的,它从集体性拥有资本的角度为每个会员提供支持,提供为他们赢得声望的‘凭证’,而对于声望可以有各种各样的理解”。以地缘、业缘关系构建的商会以共享的名字、文化、语言、规则将原子化的个人勾连起来,并在群体中得以体制化、组织化地为侨民们的异国生意提供法律、经济支持,这些逐渐成为华人个体在异国生存难以离开的一整套类体制性的保障机构,在这种情况下,(社会)资本在交换中被确定、维持和巩固下来。中国驻米兰总领事馆1985年在当地开馆后,“民间仪式与国家在场”最终在异国他乡完成了遥远的接合,通过在领事馆登记、注册和备案,使得以商会形式存在的社会资本制度化、官方化、体制化,一跃成为当地华人公共生活中极其重要的资源和社会关系网络,如此,它得以持续地注入经济和文化资本,交换就像在经济活动中一样,成为一种投资策略的产物,虽非自然生成,但因可以稳固关系使其成为可靠的资源,便象征性地将偶然性、历史性的关系(如邻居、同事甚至是亲戚关系等)建构为主观上愿意长期维持其存在、在体制上得到保障的持久性稳定关系。工商会历任会长在任期内的日常事务就展示出了生产一种社团凝聚力的共性(见表3)。

(三)做慈善的社会场

经过以上两个阶段,普通个体就同时获取了经济资本和社会资本,但金字塔式的多维立体空间还有可资拓展和上向流动的空间。场是为关系分析提供一个框架,主要涉及对地位的分析,是对行动者占据地位的多维空间的阐述。一个特殊行动者的地位是这个人的惯习及其在地位场中的位置之间相互作用的结果,而地位的场则是由资本适度形式的分布来界定的。每个场域都具有半自主性,由其明确的行动者(商人、艺术家、政治家)以及自身的历史积累、行为逻辑、资本形式来表明其特征。在特定的场的内部存在着博弈,存在着为争取权力来界定一个场的争夺。

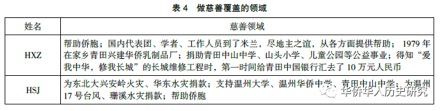

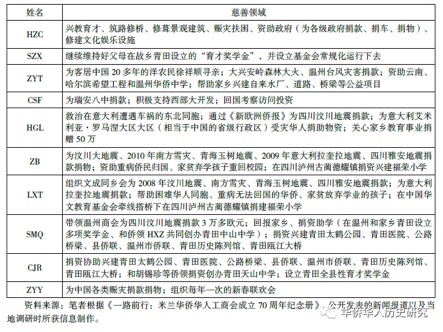

做慈善(见表4)既具有乡规民约规训下的回报故里、提升自身在家乡的声望、补足身体不在家乡之场的存在感,更深层次也许还有这种博弈和争夺权力的驱动,是一种获取更高阶社会资本的支付货币,是权力表现的象征形式,是经济资本、文化资本和社会资本的交汇点,是标明身体在场进而跃升至虚拟在场的入场券。打破入场限制,进入不同的表演空间,获取更多的权力资源,是华人精英上向流动的路径。进侨界可能需要支付会费,支付每次群体活动的花费,但相比较做慈善而言,仍然是比较少的经济成本。华人精英通过做慈善支付了更高级别场域的“门票”。

五、在场的政治学:上向流动的深层逻辑

在场的政治学表明了对时间和空间的占有,从而构成蕴含着权力的复杂关系网络,在现实社会中,既能产生自上而下的压制和制约,也能相互影响和促进,所以,福柯说,它“不只是作为一种否定性力量压制我们,它还审查和生产各种事物,它带来愉悦,形成知识,产生话语。它应被看作一具通过整个社会机体运作的生产网”。其权力机制通过一种手段和规则产生作用,是实现世俗意义上的成功话语的现实路径,这些话语表示“一组陈述”,这组陈述为谈论或表征有关某一历史时刻的特有话题提供一种语言或方法。涉及对同一历史场域的相同对象生成一套普遍体制化的、文化的或政治的存在法则。米兰华人社区的历史性生成就形象地展示了这一微观权力网络。

(一)温州模式的世代驱动

“我们实际上很难想象不受区域文化影响的族群以及没有族群的区域。”温州海外移民兼具中华民族的共性和温州区域文化的特性,使其成为地缘性极强且具有自身生存发展模式的一个特殊移民群体。费孝通1998 年与李亦园的对谈比较形象地概括了中华民族的共性:“中国社会(文化)的活力……我想在世代之间。一个人不觉得自己多么重要,要紧的是光宗耀祖、传宗接代,养育出色的孩子。”这样的思考路径,恐怕正是万千中国家庭努力劳动、脱贫致富的价值动力,有点类似于韦伯所概括的新教伦理价值。王春光认为世代之间的价值驱动,是温州移民寻求自我发展的内驱力,正是如此强劲的内驱力促使他们用一代人的时间,就从一穷二白开上了玛莎拉蒂、法拉利,成为比当地人物质生活还要优越的富人。

温州区域文化兼具本土文化、海洋文化和移民文化的特征,造就了实质上的移民文化。徐华炳研究区域文化与温州移民的系列文章,将温州区域文化总结为“不认天命,自谋生路,冒险出国;爱商重商,精于生意,争当老板”;为了摆脱“七山二水一分田”的恶劣地理环境,“流动着不安、迁徙、远行、追逐”等海洋文化基因的温州人,以冒险精神、重商意识和开放意识闯荡海外。另一方面,温州模式以“小商品、大市场”为内涵,其典型表现是以家庭、作坊、个体户民营经济为主,与苏南模式、晋江模式和珠三角模式等民营经济模式形成鲜明对比,它们分别从集体经济、侨资经济和外资经济(“三来一补”的外资为主)获得经济发展的启动资金,其业务品类主要集中于工业生产领域。所以,意大利温州人在发展初期也都是以单打独斗的作坊式工业起家,这是他们做出选择的社会文化大环境,即温州模式的社会决定因素。

工商会历任侨领的家庭和教育背景也说明,时至今日的移民主体都是一些漂洋过海、背井离乡的劳工移民,在毫无归属感和适应难度极大的他者国度,每天十多个小时夜以继日、年复一年地劳作;他们宁可少休息,也要多干活,把除了睡觉和吃饭以外的所有时间都花费在积攒第一桶金的劳作中,其原因从中华文化的共性上讲与其他区域文化并无二致,无非就是“老吾老、幼吾幼”,这是中国文化的一个传统,即个人在经历一段时间的社会闯荡后,更期待能衣锦还乡。衣锦还乡效应不仅惠及自家人,对于经济普遍更胜一筹的温州移民来说,他们还常常能“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,通过这种方式光宗耀祖,提升身份地位。

即便身在高福利的意大利社会,华人精英也一刻不敢松懈,其内在驱动力就是温州模式下的世代驱动,中国特有的责任和面子文化是隐含于后的运作机制。长期以来,中国人即使移民海外,也依然生活在知根知底的熟人社会,世代生活在一起,既存在互助互帮的文化,又有竞争,特别是面子竞争,这种竞争可以说是全方位的人生竞争。而温州模式,只不过让这一切更加升级换代、更为突出。

(二)拟家族化的实践经济

中国移民大多通过社会关系网络移民国外,不熟悉主流社会的组织情况,也没有能力和条件融入主流社会,因此选择了在移民内部实现组织化的路径——“拟村落化现象”。这一类型的族裔聚居区(不管是国内还是国外),都是通过连锁迁移方式而缓慢形成的,其内在机制被认为是传统网络的延伸,以帮助迁移者更好地适应迁入地社会。此类社区的繁衍细胞是个体工商户,是以经营为目的的网络型流动,具有非常健全的自服务体系,聚居倾向的强化是为了“产业——社区型”成建制地进入某一陌生文化当中,保证群体可以快速地开展经济活动,在彼此之间形成有效的社会互动体系,尽快建立经济、政治、生活、文化等全方位立体式的社会生态系统。

该系统中,拟村落化式社团是一种社会性支持组织,它们不同于专业化的行业组织或政党组织,而是具有多样的综合性的社会属性,是一个村落式的我群社会。移民们将家乡的村落整建制地搬迁到异域文化中,在此重构老乡、同事、战友、同学等关系,由此,一个人无论在打工、经商还是在社会活动中,都可以获得异国政府所不能提供的诸多支持,解决信息不对称、诚信支持、情感交流等问题。初入异国他乡,移民要创业或发展经济,从意大利银行那里根本借不到钱,靠的就是从各种社会关系中筹资,民间融资由此而生。

王春光认为,这是一种“拟家族化”的社会资本生成过程。在意大利,笔者亲见了移民这种自发结帮式组织的巨大效能,它的社会关系和社会资本助其成员克服经济发展中短缺的资金问题、信用问题,起到防范风险、救济困难、积累资本、合作发展等作用;获取比其他移民群体(除犹太人外)更好的发展位置和能力;经过10多年的努力,都会实现打黑工——当雇工——当老板的阶层跃升,其中最关键的机制就是社会关系和社会资本。从更大范围来看,中国过去40年的快速发展,也得益于拟家族化的社会关系和社会资本,特别是散居世界各地的华商回乡、回国投资创业,成为首批外资进入者。侨资的进入带动了其他外资的进入。有研究者认为,中国之所以成功,其中一个关键因素就是中国有规模庞大的华侨华人在发挥独特的作用。

社会世界是一部积累的历史,而资本是积累的劳动(以物化的形式或具体化的、肉身化的形式)。除非人们引进资本的所有形式,而不只是思考被经济理论所承认的那一种形式,否则,是不可能解释社会世界的结构和作用的,而这就是移民发展自己的资本主义的历史性发明,是他们自己的实践经济,它超越了商业性的交换世界,揭示了社会生活中交换的经济形式和非经济形式,因此,侨民与社会之间的互动往复,生产和建构了一种可以为其自身寻获一切形式资本的、其内在运作机制可以概括为“拟家族化”的实践经济。

(三)社会资本的炼金术

社团可以规范行业行为、保护其利益,区分成员社会地位等级、交流族群感情、构建和累积社会资本及开展社会折冲和交往活动,发挥互相协助、捐赠救济和保护族群政治利益的功能;但它更大的作用是通过现代化的自治组织——商会来重组关系大于制度的村社社会关系,并将作为意大利的“经济人”、中国的“政治人”和温州的“文化人”所获得的三栖社会身份通过服务公共事业、慈善捐赠等获得更多社会资本,从而冶炼提纯出纯度更高的生命之金。

陈杰、黎相宜关于移民精英通过慈善事业掩盖社会资本的炼金术,试图用“馈赠—补偿的道义传统”、“前—后台转换机制”作为分析框架,揭示隐藏在慈善版图背后的真实运作机制。以他们对缺席在场——媒介的占领为例,金字塔顶端的那些侨领们是海内外媒介的常客。工商会历任会长的媒介报道存在一个普遍的规律,即从商业领域的成功开始,然后成为某地缘或业缘商会的副会长、会长等,开始服务当地侨团和华人社会;再然后成为商会会长,开始把慈善事业经营到自己的家乡甚至中国的其他偏远落后地区;直到最后受到党和国家领导人接见,成为建党建国、港澳回归之类大型国家庆典现场的观礼嘉宾。当然,这些阶段不是畛域分明的,随着他们占领空间的不断拓展以及社会地位的逐级进阶,其经济事业的版图也会发生跨行业、跨国界、跨领域的巨大变化,但实际操作中经济资本和社会资本之间发生着相互辉映、彼此提携的作用。

凭借着被社会资本提升后的声望,侨领们将自家生意交由妻子儿女经营,他们通过贯穿整个欧洲的“拟村落”式商会网络在全球游走,发现生意蓝海;同时,他们也不放弃在中意两国政治领域的游走,比如,1998 年CSF代表米兰工商会与米兰市议会直接对话,就移民、华侨在米兰面临的工作、环境、教育、养老等问题展开对话,寻求解决之道;2006 年,CSF 为了一个招商引资项目又重返故乡——浙江永安,打算在当地建设旅游休闲度假基地,包括农业观光园和一个世界学习中心,让华侨子女在寒暑假期间来此学习观光,而之所以能成就这件事,就是多年来作为工商会会员结识的各种社会关系而获得这一资源;1999 年,瑞安八中校庆,以CSF 为首的旅意校友捐款1,000 万里拉(欧元之前的意大利货币单位);为了积极响应中国西部大开发的号召,他还多次组织侨团骨干回国考察访问投资。

综上所述,作为在三种文化环境中辗转腾挪的生存个体,他们在意大利稳扎稳打,获得经济资本后,追求政治上的进阶和成功,继而将之前所获得的经济和政治等方面的成功,继续运用于空间上的场域拓展和垂直维度的上向流动,所谓社会资本的炼金术是也。

六、结论

本研究表明,意大利华人成为精英的发展历程经过了经济场、政治场、社会场三个领域、三重空间的场域拓展和社会维度的上向流动,并且这一过程并不是线性发展、阶梯式直线上升的,而是一个多线作业、彼此互动助益的立体化、多维度进程。在此期间,依托村落替代物——社团/ 商会(拟村落化)组织,他们将自身与社会资源接洽起来打造了一个重要的社会生活和行动空间,筑起了一道与主流社会的缓冲阀,避免了与意大利主流社会文化上的冲突,丰富了移民的活动空间,为进一步追求经济上的成功,营造了一个熟悉的我群社会;另一方面,商会也成为一个情感避难场,并为他们追求自我实现建构了一个竞合场域。

这种历史性选择,基于温州模式的世代价值驱动下,以拟家族化的实践经济为基础建构起来的温州移民异域生境,这种将其本身所拥有的社会资本冶炼锻造成精品的“炼金术”,是移民精英基于自身习性和各种资本而创设的中国、意大利、温州三重场域的杂糅空间,他们在这里艰苦创业、服务侨社、回报家乡、捐资助学、兴旺家业,是华侨华人社会地位划分、确立和展现的平台。由于无法融入到主流社会以自我实现,因此占有社团职位,在很大程度上意味着生活标杆确立、地位参照系的生成以及人生意义的实现。一方面,如果没有一定的经济实力和社会名望,就不可能在社团中担当重要职位,特别是会长一职;另一方面,担当重要职位,反过来会进一步巩固和提升其社会地位,其作用主要体现在:一是自己的成就得到了肯定并得以公开展示;二是在华侨华人的上层圈子里占有重要地位;三是有机会与祖籍国各级党政部门领导开展交往,被誉为侨领,有一种光宗耀祖的荣耀感和自豪感;四是侨领身份有助于生意上的发展,增强经济资本和实力。因此,社团是展示社会地位和价值的重要平台,也激励华侨华人在这个过程中投入相当可观的金钱和时间。

李智英(Jennifer Lee)教授和周敏教授在研究中发现,1965 年以后抵达美国的亚裔移民筛选机制中有“超高端遴选”(Hyper-Selectivity)现象,即移民族裔群体的平均教育水准(大学本科及以上为标准)同时超过祖籍国、移居国两国平均水平,这种现象产生的社会效益包括族群在上向流动中的起步优势,以及一个非常重要的溢出效益,即族裔资本(ethnic capital)的丰富,它指的是“基于族裔性的物质资源、人力资源和社会关系相辅相成的互动过程”,并进一步指出,“华裔和韩裔经济发展最重要的原因是国际移民的超高端遴选致使整个族群的总体平均人力和物质资源提高,从而有利于移民创业”和组织完整性程度的提高,更加速和提高了社会资本的再生产和增值。但是在欧洲,尤其是在南欧,却是另一番运作机制。在这些地方,华人移民无论在移出地还是移入地,都没有家庭和个人维度的文化资本、经济资本和社会资本可供利用,可谓贫乏之至。因此,只好因地因势制宜,发掘出另一种“族裔资源”,并将其运用到极致,呈现出“阖闾团结如一人”的温州模式驱动下的拟家族化发展机制,从而利用这种多重叠加的另类优势和资源,去应对所遭遇的困难和障碍,获得生存发展的空间与进阶。

(摘自:华骁:《空间与进阶:意大利华人的场域拓展与上向流动》,《华侨华人历史研究》2021年第4期。注释从略,如有需要请参见原文。)