近代中国人出洋,其移民规模、模式和流向,除了“推力”和“拉力”因素外,还与性别、阶级、方言群息息相关。海外迁移以男性为主,女性鲜少;以劳工为多,士商较少;以闽南、广府、客家、潮汕人居多,海南人较少。在女性移民中,又以广府妇女最多,海南妇女最少。为什么海南妇女较少出洋?除了与海南出洋人数较少相关外,是否还与海南性别观念和习俗有关?

学界对海南妇女出洋的研究极少,笔者所见,只有云愉民在1931年出版的《新加坡琼侨概况》涉及琼妇出洋问题。范若兰在《允许与严禁:闽粤地方对妇女出洋的反应(1860—1949年)》一文中提到海南对妇女出洋的禁止,认为“海南地方宗族对妇女出洋的禁止和限制是海南妇女较少出洋的主要原因”。还有张朔人的《海南妇女出洋问题研究》,简单探讨了海南地方习俗和妇女出洋情况,以及对琼侨社会的影响。上述论著对战前海南妇女出洋情况的探讨都过于简单,没有女性移民的具体数据,没有对其移民模式的探讨,也没能深入分析海南侨界对女性南来的争议。本文利用殖民地档案和华人报刊,试图从性别视角深入分析战前海南妇女移民马来亚的情况,主要解决下述问题:海南妇女移民马来亚的人数和模式,马来亚琼侨社会对女性南来的态度变化及其根源,性别、阶级和方言群与海南妇女出洋的相互关联。

一、从严禁到解禁:海南女性踏上出洋路

1860年以前,晚清政府严禁国人出洋,但第二次鸦片战争迫使清朝进一步打开国门,被迫正式承认中国人出洋合法。1860年10月的中英北京《续增条约》和中法北京《续增条约》规定:“以凡有华民,情甘出口,……无论单身,或愿携带家眷,一并赴通商口岸,……毫无禁阻。”自此,中国妇女得以“家眷”身份合法出洋。1868年中美《蒲安臣条约》则将中国人自由出国的范围从华工苦力扩大到所有华人,该条约第五款规定:“大清国与大美国切念人民前往各国,或愿常往入籍,或随时往来,总听其便,不得禁阻。”虽然该条约并没有专门提及妇女出洋,但从法律上说,妇女出洋的范围从单一的“眷属”身份扩大了,从而为以后妇女以非眷属身份出国提供了法律依据。

闽粤一直是近代中国出洋人口最多的地区,闽南、广府和客家等方言群的妇女早在19世纪下半叶已移民海外,而且,地方宗族对妇女随家人出洋一般不予禁止,作为地方宗族势力的延伸———海外宗亲会馆甚至鼓励自己宗族的妇女出洋,以阻止族人与“番婆”结婚。

但是,海南是例外,直到1920年以前,海南严禁妇女出洋。海南社会封闭,琼人对宗族、村庄和族规民约的认同远远高于对国家法规的认同。男尊女卑、男外女内、男强女弱、男女大防等性别规范根深蒂固,对妇女出洋这种违背祖制和性别规范的事,海南地方宗族、海外琼侨会馆和一般民众的反对十分激烈,“自民十以前,妇人出洋,悬为厉禁,以其宗法思想丰富,故守男治外女治内之古训,并且恐其妇女出洋,被人诱拐,沦为娼妓,与体面攸关,其禁律之严,古今中外,罕有其匹”。

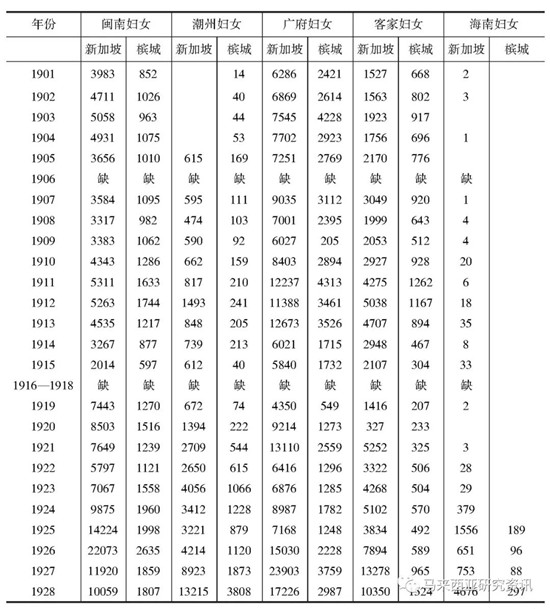

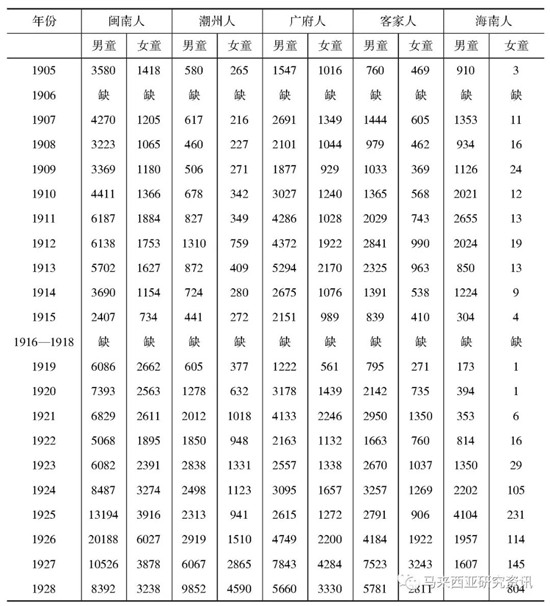

这些禁令并不能完全阻止海南妇女出洋,在1920年以前,还是有极少数海南妇女南渡新加坡。据云愉民记载,最早进入新加坡的海南妇女是1918年到来的吴氏———陈姓海南人之妻。但从新加坡华文报纸的报道来看,最早来到新加坡的海南妇女是王亚娥,1887年她被粤妇梁亚六拐卖到新加坡,冒充粤妇为娼,后被解救。其后陆续有少量琼妇南来,据新加坡华民护卫司年度报告统计,1891年、1892年、1896年、1998年到1910年,大部分年份都有1~3个海南成年妇女进入新加坡,1896年甚至有13个海南成年妇女进入新加坡。(3)91910~1919年,从新加坡港口上岸的海南妇女略有增加,有些年份甚至有30多人(见表1)。相比其他方言群妇女,尤其是广府和闽南妇女每年数千甚至上万的移民人数,海南出洋妇女真是少之又少,这是海南社会严禁妇女出洋的结果。这种禁令也影响到儿童移民,1905年到1919年,海南男童移民新加坡的人数,每年少则上百,多则2000多人,而女童少则1人(1919年),多则也只有20多人(1909年),大部分年份是10多人,与男童不可同日而语,与其他方言群儿童移民人数相比更是悬殊(见表2)。

表1 从新加坡和槟城港口上岸的中国成年女性移民:人数与方言群

表2 从新加坡港口上岸的中国儿童移民:人数、性别与方言群

因为海南严禁妇女出洋,违背这一禁令的妇女将受到严惩。所以1920年以前,进入新加坡的海南妇女都设法隐藏自己,她们也许敢对海关官员报出自己的方言群身份,但绝不敢对琼侨暴露自己的身份,这可以解释《华民护卫司报告》能够记录19世纪90年代已有海南妇女进入新加坡,而云愉民的研究却说第一位进入新加坡的海南妇女是1918年来的吴氏,实乃吴氏是第一个暴露身份于琼侨面前的海南妇女。当年吴氏为避免被海南人认出,先与一个广府妇女同住数月,稍识粤语,混为广府妇女,与丈夫陈某一起来到新加坡,夫妻俩并不敢住在一起,吴氏与另一个广府妇女同住。但不久后吴氏与广府妇女发生口角,广府妇女便趁着琼州会馆开会时,到会场揭发吴氏。“而一般侨众聆此消息,莫不瞠目裂眦,摩拳擦掌,纷纷按扯(址)前往该处,将吴氏拥到会馆,捆缚于石柱旁边。一时拳足交加,唾骂齐来,想地狱残酷之刑,不是(足)过也。风声所播,继续来凌辱者,前拥后挤,门限为穿,而饮泣残喘,奄奄一息之弱妇,半日一夜伴(绑)于无情之石柱,实有求死不得之叹,岂能望庆生还。”从吴氏所遭遇的残酷对待,可见琼侨反对妇女出洋的激烈程度。最后,还是新加坡华民护卫司出面,解救了吴氏。

随着琼侨在马来亚等地立足和拓展事业,到1920年前后,越来越多的海南商人和士人主张开放妇女出洋。“1920年间,郭先生(郭巨川)便提出建议,‘海南哥’要在马来亚扎根发达,就要把‘海南婆’带来,跟丈夫、儿子一起奋斗,同甘共苦。”《新国民日报》发表社论,认为解放海南妇女出洋,其利有三:第一,琼州妇女极为辛苦,事奉公婆,照顾子女,生活穷困,精神苦闷,时有自杀。她们如有失误,又会遭到宗族惩罚。如能解放妇女出洋,与丈夫团聚,符合人伦。第二,男子长年在外,精神苦闷,有人嫖妓,不知节俭,如有妻子为伴,夫妻互相帮助,“妻见夫义而立德,夫感妻贤以建功”。第三,解放妇女出洋是“顺天性,趋潮流”,如今文明进化,自由平等,妇女也有出洋的权利。反对琼妇出洋的人则认为,如果开放琼妇南来,会导致海南内地妇女减少,穷家娶妻更难,拐带之风必炽,流为娼妓之患必多。对此,1920年2月《新国民日报》又发表一篇社论,作者认为,海南地贫,子弟出洋者众,不数年就要回乡娶妻。倘使妇女能出洋,男子可在海外婚聘,更加方便,“一可省往来川资之费,二可保荐经营之业,三能使生育发达”。至于流为娼妓之虑,作者不以为然,指出“吾琼崖民族素守廉耻,即海口一埠而论,妓院林立,而琼崖妇女无一入构(勾)栏倚门卖笑。使其南来,或有淫奔苟且之事行,断不至如苏州广州诸属妇女之滥。况潮福嘉应各属,其妇女南来甚众,均能躬操苦役,内助家计,不闻流为娼妓者。吾侨琼崖妇女,能操苦役者居多数,使其南来,亦必如潮福嘉应诸属妇女之勤于家务矣”。作者还认为,严禁妇女出洋,不利于生育和增加人口,男子不能享受天伦之乐,就会嫖娼、堕落,“此不准妇女出洋之大害也,使沿而不变,琼崖民族将见消亡”。

面对开放妇女南来的呼声,1920年2月11日,新加坡琼州会馆召开同乡大会,商议解放琼州妇女南来之事,还特邀请新加坡华民护卫司、中国驻新加坡总领事参加,不料琼侨劳工界激烈反对,会议还未开,即大闹会场,上演全武行,大有“宁可毁家,而不让女人南来”的气势。对此,有琼侨提请殖民地总督颁禁令,不许新加坡琼人阻止琼妇南来。也有人建议“一面联电内地政府,出示开放,一面联请居留政府,出示保护”。这样才能制止一些人的反对,琼妇才能南来。

尽管劳工界激烈反对妇女南来,但琼籍商人和士人赞成,并得到新加坡华民护卫司的支持。1920年,商人郭镜澄携夫人从香港到新加坡,“先发电新加坡各友至轮迎接,并通知华民护卫司与警察厅长亦莅声助庆”,在海南精英和殖民地官员的大力支持下,1920年海南妇女终于获得南下马来亚的权利,“自是以后,不独商店东家携眷南渡,即一般工人,莫不鸳鸯一对,翩翩来矣”。只是,“莫不鸳鸯一对,翩翩来矣”看起来十分浪漫,似乎海南妇女出洋从此走上坦途。实际上,为防止拐卖等事发生,海南仍禁止单身妇女南来,而且琼籍入境妇女受到格外关照,登岸后都要先送到华民护卫司署问话,然后交与丈夫或亲属,如无人来接,则交到指定旅馆,等亲属来领。

无论如何,海南毕竟开放妇女出洋了,琼籍妇女南来受到保护,可以公开随丈夫或家人南渡,这使20世纪20年代海南妇女移民海峡殖民地的人数显著增加,1922年和1923年分别为28人和29人,1924年增加到379人,1925年增加到1556人,随后两年有所回落,但也在700人以上,1928年剧增到4676人(见表1),同时,女童移民的数量也迅速增加,1924年突破100人,1928年突破800人(见表2)。

二、从“太滥”到限制:海南妇女涌向出洋路

1929~1933年世界经济危机重挫了马来亚经济,引发企业倒闭和失业狂潮,导致英国殖民当局改变移民政策。1929年以前,殖民当局对移民基本没有任何限制,1930年殖民当局宣布《移民限制法令》(Immigration Restriction Ordinance),规定从1930年8月1日起对进入殖民地的男性新移民进行名额限制,1933年4月1日殖民当局颁布《外侨法令》(Aliens Ordinance)代替《移民限制法令》,根据经济情况和劳动力需求,随时调整移民限额。受此法令影响,华人男性在1930年8月至1938年4月1日每月移民限额在1000~6000人之间变化。(1)19这些移民法令限制的是新客,对老客、妇女和儿童则不加限制,这就导致20世纪30年代移民马来亚的华人女性所占比例迅速增加,1931~1933年中国女性移民占成年移民的比例从25.91%上升到37.72%,1934年以后,女性移民人数持续上升,占成年移民的比例也呈上升趋势,1934年为36.33%,1935年为32%,1936年为41.5%,1937年为48.67%,1938年女性成年移民超过男性成年移民,占57.84%。遗憾的是,1929年后华民护卫司报告和海峡殖民地报告都没有统计女性移民的方言群,我们不知道海南女性移民每年从新加坡和槟城港口上岸的确切人数,但从当时报道和进入海峡殖民地中国女移民总数推断,海南妇女移民较前大大增加,尤其是海南男性移民受限制后,海南女性移民比例较前上升。

海南妇女南来人数增多,引发了一些社会问题,如生活困难、离婚、私逃、卖淫、自杀等,这触动了琼侨社会脆弱的神经和底线,认为有必要限制海南妇女南来。1935年1月25日巴生琼州会馆开会,认为妇女“南来过滥,受其痛苦打击者甚众”,提出《取缔妇女南来》案,提议有三:第一,南洋英属琼州会馆联合会(以下简称“琼州会馆联合会”)对于妇女南来之事,须通告各埠琼州会馆,要求南来或托人带眷南来者,要先发声明书,得到琼州会馆联合会核准盖章,凭此证明才能购买船票出洋;第二,琼州会馆联合会须呈请琼崖绥靖公署备案,饬令各县、市、区、乡团等,通告海口商行,须凭琼州会馆联合会,各埠会馆,或公会之证明书,才可让妇女购买出洋船票;第三,琼州会馆联合会对同乡已登记者,要查其本人之生活状况,有能力赡养妻子者,方可批准,而未登记者,概不得发给批准。这个提案的核心是海南妇女南来要得到琼州会馆联合会的批准,而琼州会馆联合会批准与否的依据是丈夫的收入和赡养能力。1935年4月22日,琼州会馆联合会在新加坡开会,议决多项提案,其中第六项是《改善琼帮妇女南来》议案,因为巴生琼州会馆和吉兰丹琼州会馆都提出限制海南妇女南来,所以《改善琼帮妇女南来》议案提出海南妇女南来要事先得到丈夫的准许,由丈夫向琼州会馆联合会申请出具证明。这个议案的核心是将海南妇女南来的决定权交给丈夫,如果妇女未得到丈夫的同意,不得南来,办理出洋手续和购买船票要以丈夫的书证为据。

限制海南妇女出洋的消息一经传出,立即引起华人社会和琼侨的反响。1935年4月25日王若行率先在《南洋商报》上发表《琼属妇女南来将受限制耶》,详细介绍琼州会馆联合会的《改善琼帮妇女南来》议案,并加以批评,指出这是限制琼妇南来,违背了自由迁移权,不符合世界潮流。而代表琼州会馆联合会的陈有经发表多篇长文进行反驳,强调这是“改善”而不是“限制”海南妇女南渡,指出南来妇女“太滥”出现了一些问题,“一般同乡,因工作之收入有限,妻子南来而增加负担,益形痛苦”,丈夫失业,导致争吵加剧而离异,或别恋他人,“至于最近几年吾乡妇女之南渡,因其比较男子容易,而其数量日形增加,而成散漫,而其致成之弊害当然比较往昔更甚,如最近吾侨邦妇女之自杀,及近闻有私逃离异卖淫种种不幸事发生”。他认为根源在于“妇女南来过于随便点———太滥,多未曾得到丈夫或亲族之同意,贸然而来之所致也”。因而需要对琼侨妇女南来方式进行“改善”,“吾人既认清此种情弊之发生主因,是在于妇女南来先未曾得到其丈夫或亲族之证明同意者,当然吾人只好从这点设法改善之”。

随后,华人围绕限制海南妇女南来问题,在报纸上展开论战。多数人不赞成琼州会馆联合会《改善琼帮妇女南来》议案,主要基于以下观点:(1)这是限制而不是改善妇女移民遇到的问题,只能增加海南妇女南来的困难。如果是“改善”,应该是“设法使南来妇女登岸后不感手续之困难,或严防妇女之遭人拐卖”,而现在之议案,“似有增加妇女入境手续之可能,而使本来可以自由入境之妇女,……裹足不敢前来”。而且,“琼岛孤悬海外,匪患时闻,灾祸也屡有之,一旦祸患来临,急欲南来避祸,但是一时未得到居南洋亲属的同意书,欲逃不得,只可坐以待毙”。此外,考虑到中国的现实,“不论办什么事多一手续,加一麻烦,也就加层束缚,……要知道中国人的劣习很多,往往经手一事,必索一事的私费”。这必增加海南妇女南来的困难。(2)妇女南来,有利于家庭和民族,琼侨应该鼓励海南妇女南来,使其更加便利。“妇女南来,对于民族安康与个人事业发展成就,均有绝大之贡献。”家庭团聚,琼侨可享天伦之乐。海南妇女南来10多年,较前增多,但与其他方言群男女比例相比,还是太少,因而,应该鼓励而不是限制琼妇南来。(3)“自杀、私逃、别恋、离婚、卖淫等现象,乃是整个社会环境问题,不独琼籍侨妇新近有此现象,即各色妇女早已‘司空见惯’”,而且,“假如妇女完全没有南来,这离异、别恋、私逃、卖淫等等的弊害即不会发生于我们乡里吗?”(4)男女平等,妇女有独立人格,有迁移的自由权,“我们不应该把旧礼教的思想去对待她,以为她们是男子的私有物,而单单为男子的耻辱而任意把她们藉故来‘改善’”。

尽管反对限制海南妇女南来之声滔滔,但琼州会馆联合会仍推动对妇女南来的“改善”议案。于是,广东侨务会特致函海口侨务处,规定从1936年6月1日起,“凡琼崖妇女出国,无论欲往何埠,当有亲属为之保护,且需其夫主或琼州会馆,或公所等团体,致函侨务处证明,始准南来”。海口侨务处还就此事通函各地琼侨,琼州会馆联合会接函后转往英属各琼会。但这一规定与海南妇女希望南渡的愿望背道而驰,不可能得到严格执行。为此,槟城琼州会馆1936年7月致函海口侨务处,指出虽然海口侨务处已通告各处,“但窃查近来南来妇女,多由各区乡长给介绍信,然各区乡长,多未熟悉南洋情形,调查妇女丈夫有否相当职业,遂给其介绍信南来”,请求海口侨务处对此事严厉执行,如果琼妇没有南洋亲人向所在琼州会馆申请介绍信者,不准其南来。

限制不等于禁止,挡不住海南妇女南下的脚步。实际上,1936年以后,海南妇女南来人数更多,尤其是1938年。这是由两个因素推动的。一是马来亚经济进一步恶化,就业形势严峻,殖民政府宣布从1938年5月1日起,对华人妇女移民也实行限制,华人移民配额为每月1000人,男女各为500人,于是,海南妇女也像其他方言群妇女一样,抓住殖民政府限制中国妇女移民前夕最后的机会,蜂拥南来。1938年4月6日,一艘由琼州驶来新加坡的客轮载有乘客1000多人,其中男客只有200多人,而女客有600多人,儿童有200多人。1938年4月对进出马来亚的琼侨统计表明,男性回国者为825人,南来者为577人,女性回国者为430人,南来者有1220人。从这一统计可见,琼侨男性回国者多,南来者少,而女性回国者少,南来者多,完全改变了以往男多女少的移民模式。二是日本侵华,海南战火迫近,海南妇女南下避祸者增多。1939年2月日军在海口登陆,烧杀掳掠,无所不为。海南妇女踏上流亡路,从海南逃到广州、南洋等地。

基于“推力”和“拉力”,海南妇女涌向南洋,这一潮流不论是20世纪30年代初马来亚殖民当局移民政策对妇女移民的促进,还是20世纪30年代中期琼州会馆联合会对妇女南来的限制,还是20世纪30年代末殖民当局对中国女性移民的限制,都不能阻挡,海南妇女南来的人数及其与男性移民的比例,呈上升趋势。

三、对海南妇女移民马来亚的性别分析

海南妇女出洋深受海南本土和海外侨社的制约,其移民时间、规模、模式、影响与其他方言群妇女有所不同,呈现性别、阶级与方言群之间的复杂关联,笔者试从性别视角进行分析。

(一)性别与移民模式

战前中国女性国际迁移可分为三种模式,即依附迁移型、主动迁移型和被动迁移型。依附迁移型主要是指随丈夫和家人迁移,或出洋与丈夫以及亲人团聚者;主动迁移型是指妇女出于谋生或自立的需要而独自移居国外;被动迁移型是指违背本人意愿的移民,主要是被人口贩子拐卖出洋的中国妇女和少女。从战前海南妇女移民模式来看,她们都属于依附迁移型,几乎没有主动迁移型,更没有被动迁移型,这与海南对妇女南来的严禁和限制密切相关。因为1920年以前海南严禁妇女出洋,海南妇女不可能自主出洋,当然也就不可能被拐卖出洋。1920年以后海南开放妇女出洋,但仍禁止妇女单独出洋,海南妇女只能随丈夫和家人出洋,不可能自主出洋,加之殖民政府的配合,海南妇女也少了被拐卖的可能。20世纪30年代中期琼州会馆联合会又对妇女出洋加以限制,所以战前海南妇女出洋始终只有一种模式,即依附迁移型。

依附型迁移使人们更多从男性利益的角度考虑海南妇女南来之事。赞成者认为,海南妇女南来“一方可使男子铲除其挥霍之习性,节省不必用之金钱以为发展事业之基础;一方亦可使男子有愉快精神,得聚精会神于事业之奋斗”。而反对者认为,海南妇女都是不事生产的家庭妇女,南来只能加剧丈夫的生活负担,因而主张限制。如陈有经就认为,开放海南妇女南来10多年,不超过10人是为找工作而来的。“虽然目前有三二个是为自己生活而受雇者,然彼初来目的,亦不在‘谋工作’,所以吾断定琼州妇女南来的目的是全靠丈夫养活,是来享福的。”这种“享福”的说法完全不符合事实,因为“琼州妇女大都是克勤克俭,劳苦经年的人”,她们在海南家乡就是田间和家庭的主力,南来后,她们继续劳作,“如丁加奴、甘马挽,以及其他马来半岛各埠,耕地种植与牧畜者,比比皆是”。但是因为海南妇女都是依附型移民,她们居然被认为是来“享福”的,因而成为被“限制”的对象。

(二)性别与阶级

在限制与开放海南妇女南来争论上,充满着阶级因素。

1920年以前,海南严禁妇女出洋,商人和劳工一样,都不能带家眷。在是否开放海南妇女南来问题上,商人和士人赞成,但劳工阶级坚决反对。许多人感到不可理解,因为开放妇女南来,对劳工也十分有利,正如当时人指出的,琼侨除少数商人外,绝大多数是劳工。商人有经济能力,即使不能带妻子南来,也有能力经常回乡省亲。但劳工几乎难有积蓄,数年难回家一趟。况且南洋归客,回家要摆场面,多年积蓄,一扫而空。再次南渡,赤手空拳,又得重新打拼。如果开放海南妇女南来,则琼侨劳工,“可免往来无谓之消耗,得全力储蓄,营谋经纪,复得最可行之助手,则吾侨工界,将见蒸蒸日上”。但实际上,20世纪20年代以前劳工阶级对海南妇女南来反对最力,甚至是暴力对抗。劳工阶级为什么反对?笔者尚未看到这方面直接的资料,或许可以这样解释:一是劳工没有能力携妻带子出洋,如果海南人都不携眷出洋,大家都一样,没有差别,心理上较能接受;二是劳工在经济上穷困,只能在道德上找补,他们自许为传统规范和乡规民约的守护者,反对妇女出洋可能导致的道德堕落,如拐卖、卖淫等有辱家乡宗族之事。

1920年开放海南妇女出洋后,琼籍商人和劳工家眷都能南来,随着妇女南来增多,加之20世纪30年代马来亚经济危机引致失业和生活困难,引发了离婚、私逃、拐卖、卖淫等社会问题,30年代中期琼侨又主张限制海南妇女南来,但这次是商人主张限制,而且是以经济能力为标准,限制劳工妻子南来。当时赞成限制的人就认为,富人有资格让妻子南来,因为“经商者,不但能赡养其妻,且其妻南来后,尤能兼顾其家,接济款项于家乡父母,就多拥三妻五妾,都不成问题”。而劳工,“月得十数元,个人的生活费尚多时怀隐虑,一旦妻子贸然南来,何堪增此重压”。况且,留妻子在家乡,可照顾父母,“耕耘收获,尤多有赖于妇女,若任其南来,当不难见其田地荒芜,老翁担水之景象”。该作者甚至指出,穷人没资格让妻子南来,“一个人沦落于客途上时,既没有赡养老婆的余力,大可不必随妻之意,任其南来”。

可见,海南妇女出洋与阶级有一定关联。一方面,允许、限制海南妇女南来的主导权实际上掌握在以商人为主的侨领手中,劳工阶级尽管人数众多,也曾激烈反对解禁海南妇女出洋,但最终并不能阻止海南妇女南来,而且劳工阶级也最终成为被限制的对象;另一方面,商人有能力携眷南来,劳工阶级因经济能力有限,能让家眷南来者极少,海南又禁止妇女自主出洋,这实际上限制了贫穷妇女自主出洋谋生的可能,因此,海南妇女依附型迁移模式有利于富有商人的家眷移民马来亚,却不利于穷困劳工的家眷移民。

(三)性别与方言群

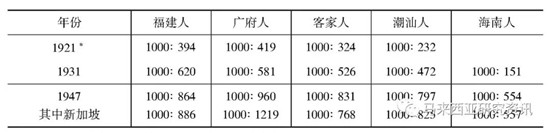

英属马来亚华人主要是福建人、广府人、客家人、潮汕人和海南人,最大方言群是闽南人,其次是广府人、客家人、潮汕人,海南人最少。相应地,华人妇女也以闽南人为最多,海南人最少,但从各方言群男女比例来看,广府人女性占比最高。1921年人口普查表明,广府人男女比例为1000∶419,福建人为1000∶394,客家人为1000∶324,潮汕人为1000∶232。20世纪30年代女性移民浪潮大大提高了各方言群的女性占比,广府人女性占比提高最快,1947年广府人男女比例为1000∶960,其中新加坡的广府妇女甚至超过广府男性,男女比例为1000∶1219。福建人男女比例上升为1000∶864,客家人男女比例上升到1000∶831,潮汕人男女比例为1000∶797,海南妇女人数仍然最少,但增长迅速,海南人男女比例上升到1000∶554(见表3)。

表3 马来亚华人各方言群两性比例(男∶女)

为什么广府妇女所占比例最高?这与广府风气开放有关,与广府妇女经济能力有关,也与广府妇女移民模式有关。广府妇女移民模式涵盖全部三种类型,除了依附型移民模式外,有许多广府妇女是被动型移民,她们被拐卖出洋,为妓,为妹仔,马来亚各大城市妓院中的华人妓女大多是广府人。还有许多广府妇女是主动迁移型移民,她们是自梳女和丝厂女工,主动下南洋谋生,在马来亚充当女佣、女工等,新加坡甚至出现广府妇女多于同方言群男子的现象。马来亚的闽南人和潮汕人多商人,其妇女的移民模式主要是随丈夫或家人迁移,少数为自主出洋。

海南不同于闽粤其他地方,民俗更为封闭,经济更为落后。马来亚琼侨的经济能力也不及其他几个方言群,因此在海南妇女出洋问题上,人们一再强调,“吾邦妇女之南来断不能与他邦妇女相提并论”,“讨论琼崖妇女南来,真的可以离开琼崖的背景去讨论?一定要和别籍妇女并驾齐驱,欲来则来,欲归则归,随意行止?”

在赞成限制海南妇女出洋的人看来,琼侨有几个不同于其他方言群的特点:(1)在南洋的琼州男子,90%是劳工,收入较低,没有能力让妻子南来。(2)琼州家乡有房、有田,男子多出外谋生,妻子在家耕田,侍奉父母,男子汇钱养家,三二年归家一次,“上可尽孝于双亲,下亦足安慰其妻子”。所以,“吾邦妇女南来亦可(须视其丈夫之生活如何而定),则无南来亦无不可,断不能与他邦人同日而语”。(3)海南民风强调男女有别,对于拐卖为妓之类事特别在意,视为有辱门楣宗族之奇耻大辱,开放妇女出洋,或不加以限制,就会产生这类事情,他们受不了。“因为过去他们所听到的消息,所读的新闻,都是关于外籍女子的私逃、卖淫、自杀和被拐带”,如广府妇女,“他们因此而武断地认为琼籍妇女的道德比其他各籍妇女高尚,他们复以此为自慰。……所以当他们见到琼侨妇女亦犯着同样的罪恶,于惊骇之余,都归咎于妇女南来太滥”。其实,广府妇女因出洋人数多,遇到的问题也更多,尤其是被拐卖为妓者更多,却没有受到广府侨胞的特别“关注”,更不会加以“限制”,这实与两地不同的文化传统有关,也与广府妇女能自己独立谋生有关。在某种程度上,琼侨男子以限制妇女南渡,来维护他们的道德优势,以弥补其在经济实力上的弱势。

四、结语

海南对妇女出洋的禁止与限制对其移民规模、人口构成、实力产生极大影响。一是影响到琼侨人口。与其他方言群相比,马来亚琼侨人口最少,因为禁止和限制妇女南来,琼侨人口增长缓慢,男女比例失衡严重;二是影响到琼侨经济实力,因为禁止和限制妇女南来,琼侨男子几年就要返乡,在外打拼数年,回乡挥霍一空,只能再返南洋,从头来过,不利于资本积累,经济实力远远落后于其他方言群;三是影响到琼侨妇女的社会参与,因为限制海南妇女南来,琼侨妇女都是依附型移民,经济能力较差,几乎不参与任何社会活动,一向是沉默的人群,在社会参与上远远落后于其他方言群妇女。直到1939年琼侨救难会宣传部借纪念“三八”节发表《告同侨妇女书》,号召琼侨妇女积极参加抗日救亡运动,一向人少势寡的琼侨妇女才加入纪念“三八”节的行列。

(范若兰,中山大学国际关系学院、东南亚研究中心教授,博士生导师。本文摘编自《华侨华人文献学刊》第八辑,第160-176页。)