编者按:2021年是中国共产党成立100周年。在全党开展党史学习教育和全省开展“再学习、再调研、再落实”活动之际,由中国侨联信息传播部指导,福建省侨联主办,各设区市侨联等协办,联合推出“追梦中华 学侨史 忆侨杰”专题宣传。报道百名闽籍华侨华人和归侨侨眷代表(或事件)与祖(籍)国心连心同呼吸共命运的百年历程,投身中华民族独立解放、社会主义现代化建设、实现伟大复兴中国梦的伟大实践,展现敢拼会拼爱国爱乡无私奉献的华侨精神,进一步凝聚实现全方位推动高质量发展超越、开启第二个百年奋斗目标新征程的磅礴福建侨界力量。

张楚琨

张楚琨(1912—2000年),福建泉州人,新加坡归侨,著名报人,华侨史专家。曾任上海泉漳中学教师、泉州培英女中教师。新加坡《南洋商报》编辑兼评论员、中华民族解放先锋队南洋总队宣传部部长、新加坡《南洋商报》副刊《狮声》主编、新加坡《南洋商报》特派员兼驻重庆记者、星洲华侨文化界战时工作团常务委员兼组织部部长、新加坡钜元公司董事、新加坡《南侨日报》董事兼总经理、中国民主同盟新加坡分部主任委员、政务院情报总署专员,中国新闻社首任副社长兼副总编辑、新华通讯社华侨广播编辑部副主任,厦门市副市长,全国政协委员、常委、文史委员会主任委员,中央人民政府华侨事务委员会委员,中国侨联常委、副秘书长、顾问,中国华侨历史学会会长,全国侨联法律顾问委员会副主任,中国民主同盟中央常务委员,厦门大学校务顾问,华侨大学董事。

1

南洋办报 以笔抗日

1912年1月17日,张楚琨出生于福建省泉州市一个华侨教师家庭。父亲早逝,家境贫寒,幼时在泉州读小学。1923年,随家人赴新加坡谋生,进入当地华侨办的小学读书,后回泉州就读于培元中学,毕业后,北上深造,进入上海公学大学部法律专业学习。在此接受反帝反封建革命思想,1931年参加上海反帝大同盟。1932年,“一·二八”淞沪抗战时,曾与同学上前线慰劳抗日将士。1932年从上海公学毕业后,先任教于上海泉漳中学,后南下归乡,执教于泉州培英女中。

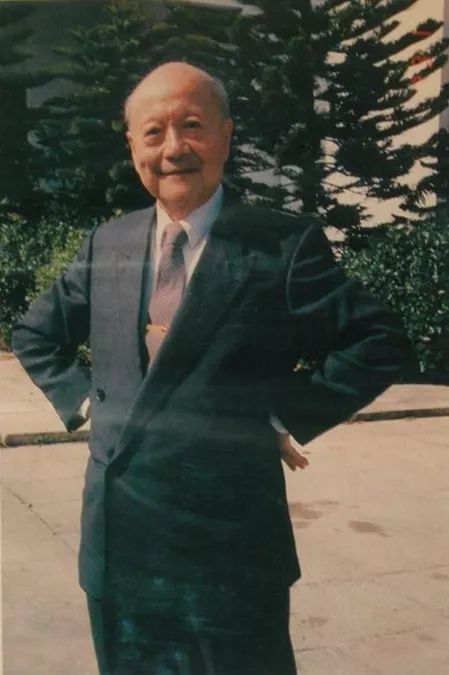

1979年,张楚琨(右)与庄希泉

1937年,张楚琨重返新加坡,受聘于《南洋商报》,接任《狮声》副刊的编辑重任,并兼任该报评论员。《南洋商报》是一代爱国侨领陈嘉庚于1923年创办的一份华文报纸,持热爱中华、热爱中国优秀传统文化立场。在《南洋商报》,张楚琨大展身手,著文颇受好评。接编《狮声》后,他尽量刊登抗战救亡的作品,成为读者所喜爱的文艺园地。1937年年底,他又负责编辑《南洋文艺》与《今日文学》等副刊,利用此阵地培植了一批进步文学青年,也团结了一批华侨文化工作者,壮大了新加坡抗日宣传力量。

2

组建“民先” 抗敌争先

1937年七七事变之后,为团结新加坡华侨青年参加抗日救亡活动,张楚琨与施方平等共同组织中华民族解放先锋队南洋总队。“中华民族解放先锋队”的名称,起源于中国“一二·九”学生运动。当时,北平的学生为了抗日,组织起来,深入农村、工厂,开展抗日救亡宣传,发动群众起来抗日援国。南洋的中华民族解放先锋队组织,是在中国七七事变、抗日战争全面爆发以后,华侨抗日救国浪潮风起云涌的情况下出现的,由张楚琨、施方平等共同发起。该组织经过酝酿,于1937年九一八事变六周年纪念日之际,宣布正式成立。成立后,遵照中华民族解放先锋队的章程、队歌、队徽和中国共产党制定的《抗日救国十大纲领》进行活动。

中华民族解放先锋队南洋总队有一定群众基础,它包括了工人、店员青年、妇女和文化界的各阶层,还有驳业工会、青年口琴会等公开社团的支持,它的最高领导是秘书处,相当于书记处。以下有宣传部或文委,负责人是张楚琨;工人部或工委,负责人是李白涛;店员部或店委,负责人是李文陵;青年部或青委,负责人是黄紫焰。青年部属下还有新加坡少年先锋队,包括大坡爱同学校的学生和小坡崇正小学的学生。

中华民族解放先锋队南洋总队的队长亦称秘书长是施方平。施方平原籍福建厦门,小学教师出身。早年参加中国共产党,曾被捕关在厦门监狱。红色作家高云览所写的小学《小城春秋》展现的共产党劫狱故事,施方平就是其中的越狱者之一,后来辗转到了新加坡。全面抗战爆发后,他率先出来组织了中华民族解放先锋队南洋总队,被推举为队长。

1938年年初,中华民族解放先锋队南洋总队与中共广东东江游击队的外围组织—南洋东江回国服务团建立了联系。

1939年春,张楚琨到香港,与八路军驻香港办事处中共党支部书记兼华侨工作委员会主任连贯等联系,使中华民族解放先锋队南洋总队完全在中国共产党领导之下。

在张楚琨等人的率领下,中华民族解放先锋队南洋总队坚持执行中国共产党的抗日民族统一战线,团结各阶层的华侨同胞共同抗日救国。新加坡中华民族先锋队的活动,在华侨上层社会有较大的影响。

创建初期,同爱国侨领陈嘉庚领导的怡和轩俱乐部建立了联系,得到了福建籍华侨领袖黄奕欢、周献瑞、侯西反等人的支持。

筹款支持祖国抗日战争,是中华民族解放先锋队南洋总队的主要活动之一。张楚琨等通过爱国侨领陈嘉庚任主席的南洋华侨筹赈祖国难民总会,千方百计募捐资金。

中华民族解放先锋队的广大成员在这些运动中,成了南洋华侨筹赈祖国难民总会的骨干力量之一。为此,中华民族解放先锋队南洋总队的一个秘密领导机关,就设在南洋华侨筹赈祖国难民总会同一条街上。以张楚琨为首的宣传部,团结了一批文化界进步人士,如汪金丁、陈如旧、陈祖山、李润湖、蔡贞坚、黄紫焰、墨黑、吴广川、吴柳斯等,在公开的报刊上发表文章,宣传抗日救国。张楚琨本来就是《南洋商报》副刊《狮声》的主编,李润湖是《新国民日报》副刊《新园地》的主编,吴广川是《新国民日报》编辑兼《现代日报》的记者。张楚琨利用这些重要的宣传阵地和窗口,进行抗日宣传。张楚琨领导下的宣传部在猛加卡有一个秘密据点,专门从事编写、出版油印刊物。青年部有一支口头宣传队,经常到街头、农村、工厂宣传抗日救国的主张。在新加坡街头巷尾到处张贴有中华民族解放先锋队南洋总队制作的墙报、标语、传单。他们的宣传品都有一个共同的图案标记:手握火炬,象征着光明和先锋作用。

张楚琨等领导下的中华民族解放先锋队南洋总队,不断组织队员发动全社会抵制日货。当时在新加坡抵制日货的浪潮汹涌澎湃,势不可当。日本商人和他们的经纪人都龟缩了,但有一些奸商为了赚钱,竟昧着良心卖日货。为此,张楚琨等还在队里组织了一支锄奸队,专门对付卖日本货的奸商。他们上街查验,发现哪一家商店卖日货,一经调查核实,立即采取措施,勒令该商店向南洋华侨筹赈祖国难民总会交出一定数量的罚款,否则,招牌就有可能被涂黑,受到社会的唾弃,难以再营业。

张楚琨还充分利用一切公开合法的手段,以更好进行抗日宣传活动。他专门策划成立了新加坡青年口琴会,拥有近200名会员,还组织了口琴队、歌咏队、乒乓球队等,上街进行抗日宣传和文体表演募款,还排演过抗日话剧。

也正是在中华民族解放先锋队南洋总队和《南洋商报》服务期间,张楚琨与陈嘉庚在共同抗日救国活动中结下深情。为了帮助侨领陈嘉庚更好地了解国情,张楚琨于1938年亲自送一本埃德加·斯诺的《西行漫记》中文译本给陈嘉庚,并介绍道:“国共摩擦很厉害,大家想弄清谁是谁非,这是美国记者访问陕北的亲历记,看来报道还客观,仅供参考。”《西行漫记》为陈嘉庚1940年延安之行做了思想准备。

1940年,张楚琨参加陈嘉庚组织的南洋华侨回国慰劳视察团,鼓励坚持浴血抗敌的国共两党和抗日军民。

3

南洋构建 统一战线

抗战时期,作为华侨主要聚居地的南洋地区成为支援中国内地抗战的重要阵地。当地华侨在侨领陈嘉庚的号召下,有钱的出钱,有力的出力,踊跃参与到中国大陆的抗战中来。虽然华侨有极大的抗日热情,但对于国共两党之间的斗争和分歧认识不清,为了使南洋华侨认清国民党的真实面目,全力支援祖国的抗战,中共中央指示要加强对南洋华侨的宣传工作,扩展抗日民族统一战线的影响范围。

周恩来鉴于南洋的重要性,很早就想派人到南洋去,刚好此时张楚琨作为新加坡《南洋商报》特派员和驻重庆特派记者到了陪都重庆。当时该报的经理是傅无闷,张楚琨回大陆采访时,傅无闷委托他在大陆物色一位资深报界人士担任该报的编辑主任,加强与祖国内地的联系。

张楚琨在南洋是陈嘉庚的得力助手,先前就已认识周恩来。他回国后,与该报记者高云览一起多次采访周恩来。对南洋华侨非常关心的周恩来和张楚琨谈话时,都仔细询问南洋的一些情况,对南洋的局势、陈嘉庚领导的南侨总会和一些爱国人士及当地的新闻宣传都了如指掌。有一次当两人交谈时,偶然谈到《南洋商报》想物色编辑主任一事,张楚琨想请周恩来帮忙,周恩来也想到中共要派人到南洋一事,他立即答应了张楚琨的请求,并着手物色合适之人去南洋,最后选定中共秘密党员、著名报人和社会活动家胡愈之赴南洋去开辟新的阵地。胡愈之赴南洋后,遵照党“与张楚琨联系到底”的指示,与张楚琨合作,全力在南洋宣传中国共产党的抗日主张,对华侨正确认识中国共产党、全力支援祖国抗战和建立我党统一战线发挥了巨大的作用。

作为《南洋商报》中国特派员,张楚琨采写了大量战地通讯,连续在南洋刊发,对坚定华侨抗战必胜信心,发挥了促进作用。

4

动员华侨 同捍星马

1941年12月,日军突然袭击珍珠港,并加快南侵。作为南洋华侨抗日救国运动中心的新加坡,这时掀起了波澜壮阔的抗敌保卫星马的群众热潮。文化界同仁在胡愈之的领导下,为负起对广大群众开展精神动员的责任,决定成立星洲华侨文化界战时工作团。参加者有新闻界、教育界、出版界、文化界、音乐界、美术界代表,包括南来的知名人士郁达夫、王叔旸、沈兹九、王纪元、张企程、杨骚等。一个五人常务委员会选出来了,即胡愈之、郁达夫、庄奎章、王叔旸和张楚琨。郁达夫任团长,胡愈之任副团长,张楚琨任组织部部长,王叔旸任总务部部长,庄奎章任训练部部长。

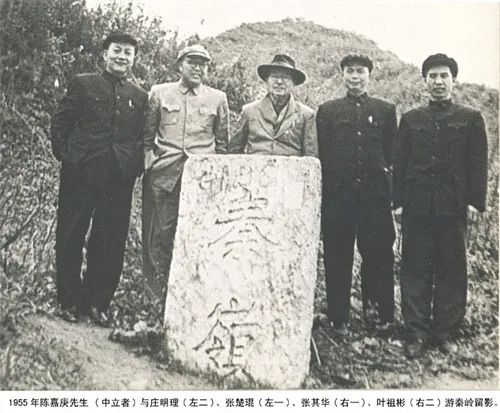

1955年,张楚琨(左一)陪陈嘉庚(中),与庄明理(左二)、张其华(右一)、叶祖彬(右二)游秦岭

文化界先走一步,接着全新加坡华侨各界成立了新加坡华侨抗敌动员总会,主席陈嘉庚,下辖劳工服务团、保卫团部、民众武装部、总务部、宣传部等。胡愈之被选为执行委员兼宣传部主任,郁达夫为执行委员。

当时战时工作团主要有两项工作:一项是成立青年战工干部训练班,在炮火中训练青年干部,准备担任民众武装的政训工作;另一项是组织口头宣传队、流动戏剧队、歌咏队,到街头去,到工厂去,到码头去,到防空壕去,到群众密集的地方去进行抗敌宣传。张楚琨和郁达夫等晚上到报馆写稿、编稿、制作版面,第二天给青训班授课。开办第二期青训班时,日军已开始经常派出战机轰炸新加坡,随着敌人轰炸加剧,第二期青训班100多人不得不分为四个中队,散布在金炎律南侨师范学校、后港、梧槽大伯公和爱同学校四个地方,但大家毫不畏惧。

大敌当前,在陈嘉庚的号召下,3000多位华侨青年组成了星华义勇军,青训班培养的不少学员成为星华义勇军的政训人员和战斗骨干。

日军从1942年2月1日开始,从海峡北岸轰击新加坡,日本航空部队同时进行第56次轰炸。之后轰炸越频繁,炮弹越多打到市区来,但张楚琨依然坚守在抗敌工作岗位。抗敌动员总会总部设在晋江会馆,文化界战时工作团这时也集中到总部来办公,战斗在这座楼的人们对频繁的空袭警报满不在乎,直到炸弹在附近爆炸,才从容不迫地到后院堆着沙包的小圈圈休息一下,仰看头上飞过的敌机。

5

避难苏岛 坚守气节

1942年2月4日,胡愈之和张楚琨等19名文化界抗敌骨干连同家属9人,乘小船撤往荷属苏门答腊山区,在极其困难的情况下,开荒种地,自建房屋,还利用实武牙筹赈会爱国华侨赠送的400盾钱办过赵豫记酒厂,张楚琨既是酒厂技术员,还是销售员,经常押货到巴雅公务市上分销给零售户,也常常上武吉丁宜推销。

在避难苏岛、生存极其困难的情况下,张楚琨等在日本统治下建立了一个秘密组织—同仁社。领导人是胡愈之,参加者除张楚琨、高云览外,还有沈兹九、汪金丁、邵宗汉、王任叔、吴柳斯、张企程。每周在胡愈之的住处—椰庐座谈一次,主要是交换消息,分析敌人的动态,讨论联军反攻的可能性和时机,胡愈之认为应该排除“速胜论”,看到战争的长期性,胜利取决于欧洲战场,即苏联和英美联军转入反攻的到来。后来形势发展证明了他预见的正确。

一年后,在新加坡受过日本特务训练的洪根培来到当地,他认得避难于此的进步文化人,大家马上撤往他乡,邵宗汉、王任叔早些时候到了苏门答腊岛东部的棉兰,张楚琨和高云览、林枫疏散到苏门答腊岛南部山区,同杨骚、温端方会合,不久胡愈之、沈兹九也到了苏门答腊岛东部的马达山。张楚琨和高云览、杨骚、林枫、温端方等,分别在巨港、直落勿洞靠制肥皂艰难维生,躲过日寇的魔掌,等到了胜利的一天。

6

办正义报 行光明事

1945年抗战胜利之后,蒋介石挑起内战。此时,马来亚、新加坡各大小报多属国民党控制,对内战的歪曲报道蒙蔽了许多爱国华侨,张楚琨和高云览等想办一份“让华侨听到正义心声”的报纸。

为积蓄办报资金,张楚琨和高云览两位文化人决定涉足工商业。三个月后,一家经营胡椒、橡胶等土特产品的钜元公司,在新加坡开始对外营业,生意兴隆,短短4个月时间,赚了百万元叻币,并先后购进两艘远洋轮船—“南元”号和“南美”号,成立了船务公司,紧接着又增办汇兑业务,钜元公司生意十分兴隆。

1946年,在陈嘉庚的牵头和巨资支持下,11月21日《南侨日报》在新加坡问世,张楚琨成为股东之一,并任总经理。1946年加入中国民主同盟(简称“民盟”),任民盟新加坡分部主任委员。

1948年年初,张楚琨等用钜元公司的“南元”号和“南美”号货船,同时还组织了一些运输船和登陆艇,向山东解放区运送大量军需物资。

7

铁笔战士 妙手文章

1949年,张楚琨回国参加第一届全国政协会议。

中华人民共和国成立后,张楚琨担任政务院情报总署专员。作为中国新闻社的创办人之一,担任中国新闻社首任副社长兼副总编辑,兼任新华通讯社华侨广播编辑部副主任。

1955年,张楚琨转任厦门市副市长,并协助陈嘉庚创办华侨博物院。

在这之后,张楚琨返回北京参与国家侨务工作以及全国政协的华侨活动。历任全国政协第二至五届委员和第六、七届常务委员,全国政协常委会文史委员会主任委员,中央人民政府华侨事务委员会委员,全国侨联第一、二届常务委员兼副秘书长和第三届顾问,中国华侨历史学会会长,全国侨联法律顾问委员会副主任,中国民主同盟中央常务委员,厦门大学校务顾问,华侨大学董事等。著有《滇缅公路考察记》《南北战场印象记》《峥嵘岁月》等书,主编有《回忆陈嘉庚》。

2000年2月7日,张楚琨在北京病逝。中共中央机关报《人民日报》专门刊发了报道,对他的一生给予高度评价,其中有这样文字:张楚琨同志是老一代爱国华侨和中国侨联老前辈。他拥护中国共产党的领导,热爱祖国,忠于人民,热心为侨服务,关心祖国和平统一大业。他工作勤勤恳恳,任劳任怨,坚持原则,光明磊落,几十年如一日。他热心关心同志,密切联系群众,生活简朴,平易近人,和蔼可亲,深受广大华侨和侨务工作者的尊重和爱戴。

张楚琨病逝后,其女儿张咏萱携儿子张浩,来到集美图书馆,把父亲张楚琨生前收藏的一批中外文书刊捐赠给集美图书馆,其中普通中外文书刊2596册,线装古籍《四部丛刊》一套2078册。