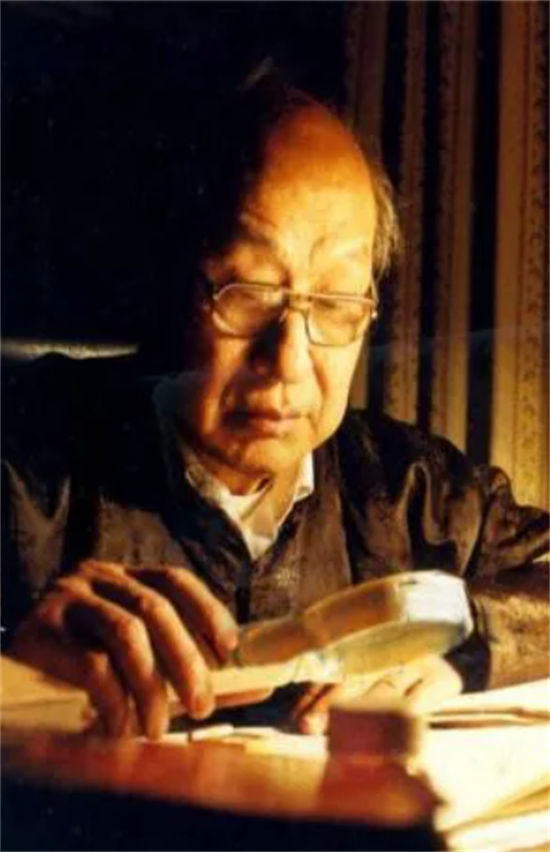

钱宝钧(1907年5月4日-1996年6月26日),江苏无锡人,纤维化学家、教育家,中国民主同盟中央委员。中国化纤工业和高分子科学的开拓者,中国化学纤维学科奠基人。1935年考取了第三届英庚款公费留学生,前往英国曼彻斯特理工学院纺织化学系学习,1937年毕业获得理工硕士学位后回国任教。曾任华东纺织工学院院长、名誉院长,中国纺织工程学会副理事长,长期从事化学纤维研究和纺织教育工作,推动了中国粘胶纤维的生产发展,创造出纤维热机械分析仪用于开展纤维织态结构研究,对于大分子缠结的研究达国际先进水平。1983年,其论文《XRF-Z型多功能纤维热机械分析仪》获纺织工业部三等奖;1986年,论文《化学纤维成形理论和结构性质的研究》获国家教委科技进步二等奖;1997年,论文《大分子缠结及其在聚丙烯睛纤维冻胶纺中的作用》获国家教委三等奖。曾担任《辞海》纺织分科主编、《纺织词典》主编。

学成报国:从那一代人说起

1924年,十八岁的钱宝钧以优异的成绩考入南京金陵大学理学院,攻读工业化学;1929年毕业后留校任物理系助教、讲师;1935年考取了第三届英庚款公费留学生,前往英国曼彻斯特理工学院纺织化学系学习。

庚款公费留学不同于现在的国家资助留学,它从诞生起,就被打上了“殖民地”“不平等”的标签。1901年,清政府被迫与各国签订耻辱的“辛丑条约”,同意向十四国赔偿白银四亿伍千万两,分三十九年付清,这就是历史上有名的“庚子赔款”。后来,美、英、法、荷、比等国相继与中国订立协定,退还超过实际损失的赔款。退还款项除了偿付债务外,其余悉数用在教育上,中国每年向上述国家输送相应的留学生,庚款留学生由此产生。西方列强表面上向中国敞开了高等教育的大门,实际上更大程度上希望向中国灌输西方思想、争夺中国高等人才。中国的庚款留学生很多在国外饱受着歧视的眼光,同时,相比于贫穷落后的中国,西方“天堂般”的资本主义社会也在不停地诱惑他们。

钱宝钧在曼彻斯顿大学留学期间,是教授最勤奋、最优秀的学生。但是,在毕业晚会上,当教授将他引荐给几位西方国家的纺织业大亨,希望他们提供给钱宝钧实习的机会时,但这几位大亨却因为钱宝钧是中国人而拒绝接受他。他们认为,中国人愚昧落后,无法与他们这些所谓高等民族的精英共事。然而,无论是某些西方人的傲慢和轻视,还是西方优渥条件的“糖衣炮弹”,都没有动摇钱宝钧想要学成回国、支援国内工业建设的坚定决心。

后来,他好不容易取得了在瑞典博福斯的诺贝尔火药厂实习化工技术的机会。1938年,又到爱沙尼亚的塔林,在几家小型棉、毛纺织厂实习。在这期间钱宝钧的学习生活虽十分艰辛,但也学到了不少纺织知识,为他以后开展纺织研究工作初步奠定了基础。

1938年末,钱宝钧回国,到成都金陵大学任化工系教授、系主任,从此做出了他为中国纺织事业贡献一生的选择。

像钱宝钧这样的庚款留学生,站在中西文化交汇点的高处,亲睹过中国社会的衰贫,也感受过西方资本主义的繁华。最重要的是,他们同时肩负个人理想和国家的命运、人民的期望,感受到自己的人生道路和历史轨道的紧密结合。令人欣慰的是,他们之中的绝大多数人,最后听从了祖国的召唤,在科学、工业、工程、金融、新闻等人文学科和社会科学、教育以及外交方面做出了卓绝的努力与卓越的贡献,对中国现代化的奠基起到了极大的作用,为中国的现代化打下了坚实的基础。钱宝钧便是这建设大潮中的一员,可以说是非常关键、甚至不可或缺的一员。

化纤为何重要:从鞋袜到国防

豫剧《花木兰》中有一个唱段,说女子“不分昼夜辛勤把活干,将士们才能有这吃。恁要不相信哪,请往这身上看。咱们的鞋和袜,还有衣和衫,千针万线可都是她们连。”这在一个层面上说明了吃穿、打仗(军事)是国家的根基,另一个层面也说明“千针万线”纺织出来的鞋袜等日用纺织品的重要性。而化学纤维的生产,使纺织业实现了新的跨越。

化纤(化学纤维)是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料,经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维,具有耐光、耐磨、易洗易干、不霉烂、不被虫蛀等优点。广泛用于制造衣着织物、滤布、运输带、水龙带、绳索、渔网、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等。

新中国成立时,我国的化纤工业几乎是一片空白。那时,我国的纺织工业原料主要依靠天然纤维的棉、毛、麻、丝,远远不能满足好几亿人口的日常生活所需,更别提依靠化纤工业进一步进行海洋、军事等领域的建设。

钱宝钧深刻认识到,要解决我国亿万人民的穿衣问题,需要解决纺织原料来源问题,像以前一样继续单纯依靠棉、毛等自然纤维可谓杯水车薪。当务之急是发展化纤工业。然而,仅有包括自己在内的寥寥几个人是撑不起一个产业的,于是,钱宝钧开始“放长线”,从培养化纤专业技术人才入手,逐步搭建起新中国化纤工业及学科的基本框架。

钱老和当时的另一位化纤专家——方柏荣教授联名上书纺织工业部领导,建议在华东纺织工学院创办第一个化纤专业,并获得纺织工业部领导的批准。1954年开始招生。仅用了四年时间,我国自行培养的第一批化纤专业技术人员就具备了走上工作岗位的能力和资格。这样的辛勤探索持续了三十年以后,终于在原化纤专业的基础上,成立了华东纺织工学院化学纤维系。1994年根据化学纤维现代科学技术发展需要,成立了材料科学与工程学院。钱宝钧在该学院亲自了培养硕士研究生和博士研究生30余名,他们后来都走向全国各地的教育、科研、生产等部门和企业的核心岗位,成为骨干力量,继续拉动着中国纺织工业和研究的向前发展。

所以说,为了使我国人民穿得暖、穿得好,钱宝钧思考如何推动我国纺织工业的发展。为了达成这一目的,他进行了教育、科研等多方位的实践,为我国化纤工业、纺织工业的发展创造了更持久的动力和潜力。

在中国化纤及纺织工业的发展过程中,钱宝钧的贡献主要有:棉绒浆吸铁机理的研究、超超强粘胶帘子线成形工艺的研究和化学纤维结构性质的研究;二十世纪三十年代和五十年代分别测定出染色纤维取向度和纤维素纤维侧序分布,七十年代研制成功多功能纤维热机械分析仪。

要发展化纤工业,就需要生产黏胶纤维,而粘胶纤维以木浆为原料,但我国的木材资源根本无法满足需求。为了解决原料问题,保证化纤生产的正常进行,上世纪五十年代,钱宝钧经过百番探索,在我国历史上成功研制出以棉绒浆作为粘胶纤维的新原料,并且具体阐明了纤维素吸铁的基本原理、设计并制造出棉绒浆生产设备。随后,他进一步研究超强力粘胶帘子线,从而为我国大规模生产粘胶纤维打下了基础。

二十世纪六十年代后期,钱宝钧将科研重点从纤维素研究转向合成纤维,这也是化纤技术发展的大势。1976年研制出我国自主创造的新型纤维热机械分析专用仪器,随后建立一整套溶胀热分析研究纤维织态结构的新方法,有力推动了后来应用十分广泛的腈纶等化纤材料的发展。

在高分子物理中两大著名难题:一是玻璃化转变,二是大分子缠结。钱宝钧在劳碌了大半生、本来是应该安度万年的时候,凭借自己对科学的热爱和追求,继续探索,在古稀之年登上了自己科学研究的另一个高峰——发明了测定、控制高聚物中的缠结存在的有效方法。他从基本物理化学理论出发,从机理深入了解化学结构、微观反应动力和流变等等,将缠结的结果与大分子浓溶液的流变性质相联系,阐明了很多流变现象都与大分子缠结及其所形成的网络结构的弹性有关。

这些专业术语在外行听起来可能不太直观,但不难了解钱老在化纤及高分子领域所做出的开创性贡献。东华大学给他的评语:“钱宝钧是中国化纤工业、纤维高分子科学的开拓者之一,中国化学纤维专业教育的奠基人之一。他在化学纤维成形工艺理论和纤维结构性能研究等方面取得成果,其中大分子缠结研究成果达到国际先进水平,为中国纤维科学和纺织教育的发展作出了突出的贡献。”这是没有任何夸张的。

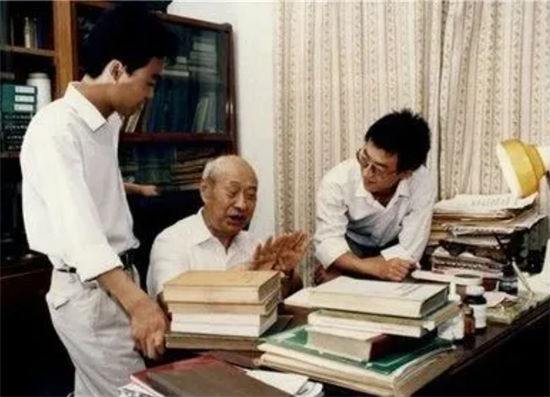

钱宝钧与学生

“桃李逾九州”:作为教育家的钱宝钧

东华大学给钱老评语的后半段是:“他学识渊博而治学严谨,诲人不倦而提携后学,为国家在化纤科技界和工业界培养了大批英才,桃李逾九州。他淡泊名利、务实求真,热爱事业和生活 。”

东华大学是钱老筹建的,其前身是华东纺织工学院。钱宝均历任副院长、院长,不仅带出来一批优秀的学生,更是将他教书育人的原则、观念、方法传播开来。他强调学生和老师的基本功都要扎实,对基本理论要运用自如,才能更深入地探究细微复杂是化学机理。他是“严师”,要求学生多做实验、自己动手实践,不放过任何一个细节,无论是实验报告还是学术文章,一个标点都不能用错。他更是“慈父”,爱生如子,有学生因实验太晚吃不上晚饭,他就把学生邀请到1自己家里来,一边吃饭一边继续跟他们探讨学术问题……这种师心师德传扬下来,到现在东华大学的师生对钱老还是非常有感情。二零一五年,东华大学以钱老为原型,历时一年多编排了原创大师剧,题目就叫《钱宝钧》。二零一六年,设立“钱宝钧讲座”,“旨在进一步拓展师生学术视野,活跃校园学术氛围,搭建师生与学术大师的交流平台,提升学校影响力,为学科和人才队伍建设创造有利条件 ”。二零一九年,由东华大学材料科学与工程学院党委牵头负责建设钱宝钧纪念馆暨钱宝钧纤维材料奖网站。

大师剧中提到了钱宝钧写的一首小诗中的两句,现将全诗抄录如下:

布券一去不复返,满街男女尽时装。

百千新秀进学府,纺织科技放光芒。

今日孜孜勤研习,他年翼翼成栋梁。

不为一己求安乐,愿作别人嫁衣裳。

不长的八句,饱含钱宝钧对于时代的感慨,以及看到学生朝气蓬勃、中国纺织科技欣欣向荣时的激动和兴奋,还有对于自己和学生的勉励,并在诗的最后发出自己深长而坚定的心愿——“不为一己求安乐,愿作别人嫁衣裳。”为别人做嫁衣裳既可以指献身中国纺织工业的发展,可以指培养后学,也可以是为国家化纤工业的进步做出贡献。这就是钱老一生的写照,也洒下了照亮新一代学人前进道路的亮光。