“长期以来,一代又一代海外侨胞,秉承中华民族优秀传统,不忘祖国,不忘祖籍,不忘身上流淌的中华民族血液,热情支持中国革命、建设、改革事业,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作作出了重要贡献。”——习近平

点击视频,感悟海内外华侨华人的赤子丹心↑↑↑

01

毅然放弃国外优渥生活

1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立。新中国的诞生犹如磅礴的日出,照亮了民族复兴的崭新征程。

当日,与新中国领导人一起登上北京天安门城楼的,还有时年39岁的蚁美厚——他是参加开国大典侨领中最年轻的一位。

时年39岁的蚁美厚,是参加开国大典侨领中最年轻的一位。

蚁美厚出生于广东省澄海县一个贫农家庭。16岁那年他跟随叔父、著名爱国侨领蚁光炎赴泰国打工,后来成了叔父的重要助手。

1939年,积极投身抗日救亡运动的蚁光炎惨遭日伪暗杀。面对重重威胁的蚁美厚决意继承叔父遗志,积极将大批物资从泰国运回国内,从经济上支持中国共产党领导下的人民抗日武装力量。

美厚继承叔父遗志,积极将大批物资从泰国运回国内。

新中国成立前夕,身为“泰华建救总会”会长的蚁美厚接受中共中央的邀请,放弃了在泰国的家业和优裕生活,毅然归国。

1949年11月底,蚁美厚奉命南下广州工作。时值广州解放伊始,粮食和各种日用品紧缺。为尽快稳定社会秩序,解决群众生活,蚁美厚奔波于穗港之间,设法从国外运来大量物资,供应军民使用。

1949年11月底,蚁美厚奉命南下广州工作。他奔波于穗港之间,设法从国外运来大量物资,供应军民使用。

爱国精神,代代传承。蚁美厚之孙蚁峰认为,在国内物资紧缺的年代,将国外的物资运送回国,是老一辈侨胞的爱国行动;在经济全球化的今天,将中国的物资运往国外,推动世界贸易发展,是华侨华人新的爱国实践。

蚁美厚之孙 蚁峰

“我父亲认为, 对祖国作一些回报、一些行动是应该的,这是自己想做的事情,是我们家里的一个传统。”蚁峰说,祖父蚁美厚给自己的定位,是一张“垫桌角的纸”。“出不出名,一点都不重要,自己在当年作为那张纸的高度刚好,是时代正好需要的人,做时代刚好需要的事,就是爷爷对自己工作的定位。”蚁峰说。

02

为侨务工作鞠躬尽瘁

新中国成立后,成千上万如蚁美厚一样的海外赤子,带着对故土的依恋以及国外积攒多年的资金、理念回归祖国,他们积极吸纳侨资、兴办工厂,强有力地推动了解放后的广州重建,助力国民经济迅速恢复、快速发展。

诞生于建国初期的华侨新村

在广州车水马龙的环市东路上,坐落着一片环境优雅、独具异国风情的住宅区。这便是诞生于建国初期的华侨新村,是一代代归国华侨在广州落叶归根的幸福家园。

方大任是华侨新村“老街坊”,从小随家人搬进这里,一住便是20多年。

方大任告诉记者,华侨新村建设速度很快,1954年开始建设,1955年就开村了。“华侨们主要从东南亚归国,他们都保留国外的一些习俗,经常举办晚会、聚餐、交谊舞等,中秋、过年都在俱乐部搞活动。”方大任说。

方君壮之子 方大任

方大任的父亲方君壮,是华侨新村的缔造者之一。

方君壮出生于广东普宁,远走南洋后,曾任新加坡抗敌总会秘书长等职,积极参与抗日救亡、解放中国的事业。

新中国成立后,他当即回国,满腔热情地投身于祖国的建设事业和侨务工作之中。

新中国成立后,方君壮当即回国,满腔热情地投身于祖国的建设事业和侨务工作之中。

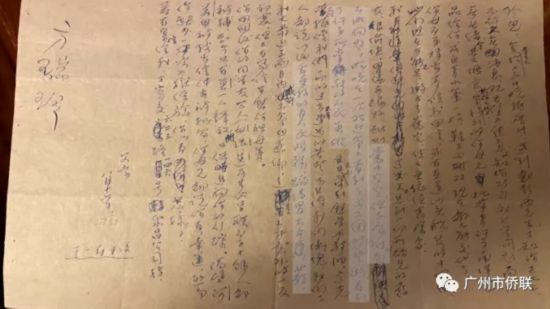

这封方君壮写给女儿的家书中,描述了他刚回国时囊中空空,皆因在船上把带回国的钱都捐给了抗美援朝的中国人民志愿军。他还表达了自己要“更好为人民服务,蹈汤冒火亦甘愿”的决心。

方君壮写给女儿的家书

方君壮回国后,号召归侨捐资创办了广州华侨小学、广州市侨光中学,协助恢复暨南大学,让归侨子弟得以接受更好的教育。

每年广交会期间,他都积极动员争取华侨归国投资、参与家乡建设。直到病重住院,年事已高的他仍惦记着侨务工作,鞠躬尽瘁。

回忆起父亲的点点滴滴,方大任说:“父亲很少在家,都是在外面工作,去到花都、从化的乡下田间,了解人们的生活。他一直为人很低调,所以很少去讲自己做了什么,而是用实际行动证明自己的爱党爱国之心。”

今日暨南大学

山海相隔,阻挡不了华侨华人奔向祖国的步伐。肝胆相照,华侨华人以智慧与赤诚助力实现民族复兴中国梦。

今日之广州,一栋栋“侨”字建筑巍然屹立,一代代华侨后裔奋斗在各行各业,继续书写着父辈的信仰华章,携手绘就祖国的美好未来。