2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

本期推介:为时代“铸魂”的“开荒牛”。

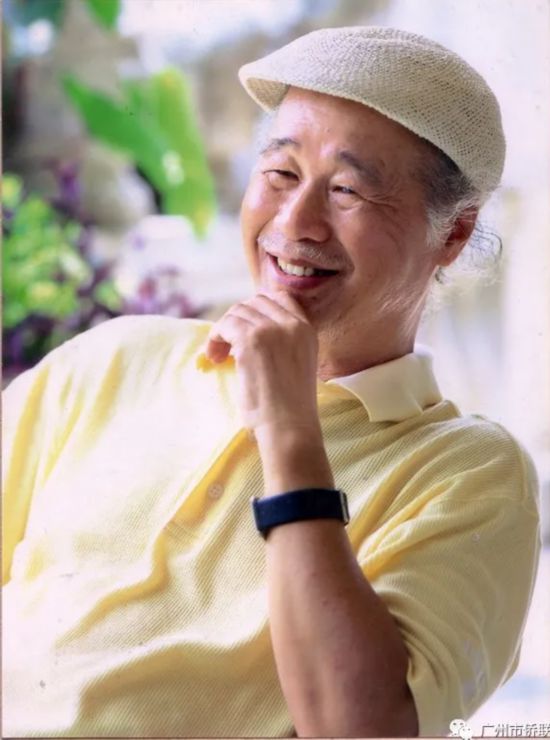

潘鹤(1925-2020),别名潘思伟,出生于广州,少年来往于港澳、广州生活学习,后考入华南人民文学艺术学院,曾任广州美术学院终身教授、、广东省美术家协会名誉主席,是当代中国雕塑教育改革的先行者、具有杰出贡献的人民艺术家、美术教育家。在70多年的艺术生涯中,潘鹤致力于雕塑艺术、美术教育事业,代表作有《艰苦岁月》《开荒牛》《珠海渔女》《广州解放》纪念碑等,创作了100多座大型户外雕塑,分布在国内外68个城市。曾被评为“广东省劳动模范”、“全国优秀雕塑工作者”,2009年获文化部首届“中国美术奖·终身成就奖”,2011年入选首批中国国家画院院士。

潘鹤,别名潘思伟,1925年出生于广州,自幼立志做大艺术家。8岁伊始,便随家人往来于港澳和广州生活的潘鹤,一直酷爱创作水彩画、油画,17、18岁便在广州和澳门初露锋芒。后师从黄少强,少年怀才春风得意,逐渐被圈内传知。

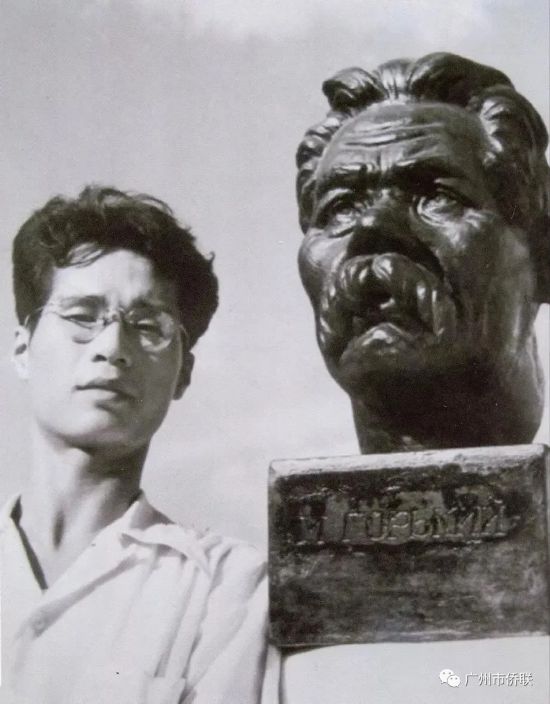

青年潘鹤

1949年10月1日,中华人民共和国宣布成立。那时身居香港的潘鹤已经24岁,正处于男儿志在四方的“人生十字路口”,他看到了祖国的希望。在先进思潮的影响下,潘鹤决定以“献身于革命”为理想来求得精神上的寄托。在其舅父杨章甫的指引下,潘鹤放弃了出国深造艺术的留学打算,凭着过硬的专业成绩考上了当时的华南人民文学艺术学院。

在华南人民文学艺术学院三个月的集中学习后,曾被派往广东边境参加农村工作,经历过“虎口夺粮”、躲避敌人偷袭、斗地主、抓土匪这等危机重重的遭遇,最终胜利完成各项任务。种种惊险和艰难磨练最能启智开慧,积累人对生活的观察能力和坚持目标的韧性,为他日后的艺术创作开拓了更广阔的思路,积累下身为一位人民艺术家深入实际、接近群众、感悟生活的珍贵的体验。

艺术要体现“人民性”,而“人民性”意味着作品能够深深地打动任何时代的每一个人。潘鹤做到了,他为雕塑艺术行业树立了一个标杆。

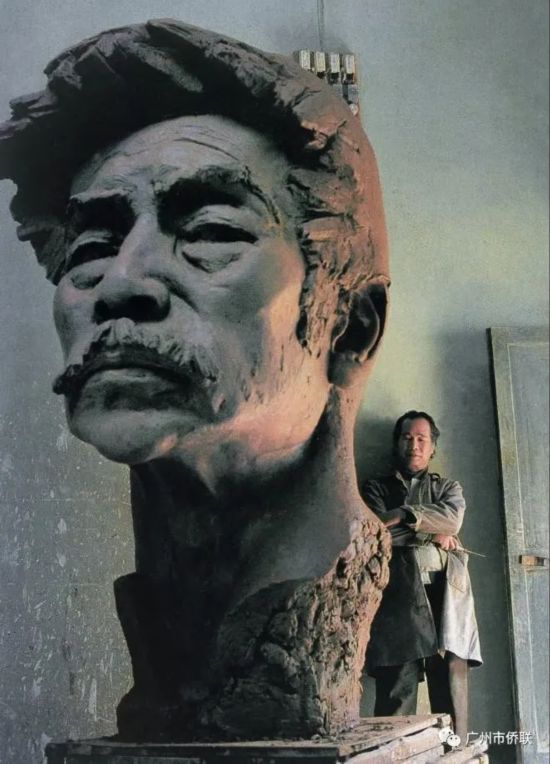

潘鹤与作品《艰苦岁月》

1956年,潘鹤创作了《艰苦岁月》,也就是我们在小学课本初次认识的红色雕塑,然而,这件作品刚面世时,其创作背景一直被曲解。潘鹤后来告知媒体,这作品背后的故事与海南游击队在孤岛奋战20多年的事迹有关,他被孤岛战士们坚韧守战的精神所震撼。于是创作了一幅素描画,表现衣不蔽体的战士睡在暴风雨的树林间,画里的中心人物是琼崖纵队司令员冯白驹,醒来时正凝望着织网的蜘蛛。但这幅素描当时曾受到质疑,潘鹤当时立即提取了画中精髓内容改成了雕塑送去参展,还给作品命名为《艰苦岁月》。

潘鹤说他做好了受批判的思想准备,结果却是意料之外的,《艰苦岁月》获奖了。直到后来,偶然看到《解放军画报》报道邓小平、陈毅、彭德怀等领导人围着《艰苦岁月》追忆长征时的艰苦磨难,那一刻他才恍然大悟,无论背景是孤岛奋战还是万里长征,那些艰难困苦的岁月是能够触动人的,尤其能触动那些亲历者的心弦。

潘鹤在艺术创作路上始终保持一片赤子真诚。1969年被借调回广州之后,潘鹤为星火燎原馆、中国人民革命军事博物馆创作了一批经典的红色革命题材的雕塑作品,如《追穷寇》《世界革命系列》《大刀进行曲》《攻占总统府》 等。1977年,潘鹤站上了人生新台阶,被选为广东省美协副主席,任广州美院雕塑系主任、副教授。1978年更被调往北京参加毛主席纪念堂广场的雕塑创作,奠定其根正苗红的艺术创作之路。

《广州解放纪念碑》 1980年

在参与建造《广州解放纪念碑》这个项目时,潘鹤精心巧思了一处不为人知却又蕴含着大智慧的设计。他把人物脚下的四方底座当成一个图章,特地做了刻字内容形成一个拓印面,藏在了底座下,而拓印的内容是“一切政权属于人民”这几个大字。

改革开放以前,雕塑领域尚未被重视,我国城市雕塑的水平远远落后,在高校,雕塑系的情况更是每况愈下不容乐观,教师学生人人不得安心,毕业即失业或转业,学难致用。因此,当时让潘鹤日夜思虑的问题,就是如何使雕塑系走向社会。潘鹤认为要办好雕塑,首先要改变雕塑之于社会的价值认识,事实上,当时雕塑界人才稀缺,尤其突出的问题是艺术落地缺乏和城市结合的经验。潘鹤认为,如果要打开出路,必须要闯入城建部门,将雕塑变为政府部门的需要。

一个擅长捕捉时机的人,一个专注于解决某项社会问题的人,总能让方法比问题多,潘鹤借改革开放的东风,势要将雕塑推向城市公共空间的第一步,是瞄准特区珠海。

《珠海渔女》

1979年夏,潘鹤与全校教师做出珠海城雕规划,吸引了时任珠海市领导层的兴趣,并且批准了他们的规划进行落地实施。第一个规划项便是潘鹤建议的改造香炉湾公园,这个公园原是处于荒山野岭之地,潘鹤带领着团队计划寻找些颇具形象的山石,然后通过轻雕凿修饰成天然存在的动物象形作品。调动了全系教师轮换出动,爬山越岭寻找适合的山石,从住地到公园每天来回走两个小时的路,日晒雨淋地在野外工作,这项工作非但没有报酬,还要自付伙食费,万事开头难,潘鹤带领下, 全系教师不辞艰苦,默默付出了两个多月的辛勤,20多座山石雕塑方才完成,赫然成景,珠海市因此把香炉湾命名为石景山。再往后,在珠海荒郊创作了《珠海渔女》,为先有雕塑后城市,先有雕塑后有传说开路。还撰写了《雕塑主要出路在室外》等多篇文章,发表于主流报刊并作专题演讲。

潘鹤的作品始终与中华民族的命运同呼吸。1980年,深圳经济特区成立,当时的深圳市委找到潘老师,请他为特区做一件标志性的雕塑。潘鹤深思熟虑后提出要做一头“牛”。他说“因为我们这一代人与牛很有缘分,开始是俯首甘为孺子牛,新中国成立后做了‘牛鬼蛇神’,现在国家荒芜了,要重新开荒了,责任落在我们身上,就做开荒牛。”

《开荒牛》 1983年

开荒牛后方的树根代表着盘根错节的旧思想旧观念,全身的肌肉紧绷着,身体极力往前倾,似乎是要把身后那代表封建残余势力的树头连根拔起,有一只前脚是跪着的,传递的是这一代人鞠躬尽瘁、任劳任怨的精神。

这开荒牛的重大意义,开始时很多人都不懂。直至后来,邓颖超同志来深圳时,看到这个雕塑并表现出非常的感动,她说开荒牛不仅是深圳特区的标志,也是共产党精神的标志:拔掉穷根、埋头苦干。邓颖超是看懂了“开荒牛”,读懂了艺术家的用心,这才让开荒牛留存至今,并逐渐深入人心。作为一座精神地标,《开荒牛》影响了无数改革开放的先行者们。纵观潘鹤的创作,每件雕塑都是在不同历史时期的感情喷发。

潘鹤与作品《睬你都傻》

作为雕塑界最具影响的艺术大师,2009年,潘鹤获得由中宣部批准设立,文化部、中国文联、中国美协主办的国家级美术最高奖“中国美术奖·终身成就奖”,2010年获得由中共广东省委宣传部、省文化厅、省文联、省作协评选的“广东省首届文艺终身成就奖”。对于获奖,潘鹤在采访时自嘲说:“都把我当国宝,我不就成了熊猫,受保护的禽兽了?”潘老还笑称,自己并不想拿这个奖:“我仍然前途无量,现在盖棺定论言之过早。”

《大刀进行曲》

2015年,潘鹤、梁明诚近40年前创作的《大刀进行曲》,在“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”重新亮相。前赴后继的指挥员、民、小战士、妇女……凝固成一曲全民族抗战史诗,世代为人传诵。

潘鹤与儿子潘奋一起观看自己年轻时的手稿和史料。

2017年,92岁的潘鹤先生由于身体原因,很多过去的事情他已记不起来,彼时这位头发花白的老人已经不记得当年的“热血岁月”,但提及雕塑,他仍略有些激动地说:“艺术家就是要天不怕地不怕”,这是早已刻在他骨子里的东西。他的“狂妄”源于他对艺术的眼界和追求。潘鹤小时候曾在日记里写道:“长大后要和罗丹比高低,狂妄又何妨!”

位于海珠区广州大道南后滘西大街的潘鹤雕塑艺术园

有不少企业家、名人曾花重金委托潘鹤做雕塑,潘鹤一概拒绝,他认为创作一定要感动到自己,他才会动手去做。他说,“我的才华是用来献给大众的,留给历史的,不是为某个人的某个要求的,你有钱也不能买走我的艺术。”他希望所有人都能够用平等和尊重的姿态对待艺术,“转眼人间八十年,世风日下钱钱钱。老来方知徒悲愤,能癫就癫过一天。”这是潘鹤在八十岁时写下的一首诗,他要将这“癫狂”进行到底。对他而言,艺术不是职业,艺术就应该是纯粹的。

作为中国现代雕塑艺术引路人,潘鹤大师将一生都投入到了雕塑艺术当中,创作了一部部时代之杰作。这些作品生长于民族之间,扎根于中华大地。他独特的雕塑艺术思想,让雕塑走向户外,使得一批批年轻人看到雕塑艺术之美,点燃中国现代雕塑之星火,此后人才辈出,灿若星河!