2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

本期推介:“南国风格”的开拓者 时代精神的立传人——陈残云。

陈残云(1914-2002),广东广州人,1935年考入广州大学,开始文学创作,1938年出版诗集《铁蹄下的歌手》。抗战期间,他创作了大量抗战诗文,揭露日寇暴行,激励民众抗争。1941年起辗转马来西亚、新加坡等地,回国后在广西积极参与抗敌救亡活动,1945年夏正式入党。新中国成立后,曾任《文艺生活》编辑,广东省文联副主席,作协主席,中共十三大代表,广东省政协常委等职,出版著作23部、300多万字,代表作有长篇小说《香飘四季》、《热带惊涛录》,电影剧本《珠江泪》、《羊城暗哨》,诗集《黎明散曲》等。陈残云是与时俱进的珠江文化的杰出代表,他所创造的平凡淳朴、朝气蓬勃、积极热情、真实生动的人物形象跨越时空的长河,依然余韵袅袅,经久不散。

1914年,陈残云出生于广州郊区一个贫穷的农村家庭,三位兄长都在马来西亚当汽车司机,而他从小就在农村种地。后来在村里新办的小学就读,这期间他学习了很多历史故事。稍年长些,在哥哥的资助下他到广州读了一年半中学,后又到香港当店员。他阅读了茅盾的《野蔷薇》、巴金的《灭亡》、蒋光慈的《少年漂泊者》。受到这些文艺作品的影响,他爱上了新文艺。

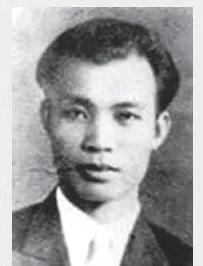

青年时期陈残云。

上世纪三四十年代,许多青年受左翼新文学作品影响,将个人的前途与国家的命运紧紧相联,陈残云也不例外。他于1935年考入广州大学文学系后,广泛结识进步师友,参加进步的诗歌活动,参与主办《广州诗坛》(后改名为《中国诗坛》),后又办了诗刊《诗场》。1938年,他出版了第一本诗集《铁蹄下的歌手》。

1941年10月,他经夏衍介绍赴新加坡,之后他辗转多地,到过马来西亚等国家,在1943年底又回到祖国并继续写作,先后创作了《风砂的城》《南阳伯还乡》《新生群》等小说。

1944年底至次年春,他还接受党组织的派遣,绕道黔滇边境,越过日寇敌伪的封锁线,加入广西苍梧县大坡山组织的抗日武装队伍,协助建立抗日民主根据地。尔后,陈残云又辗转于粤桂两地,在东江纵队司令部和李济深部队之间传递信息,并于1945年夏正式入党。

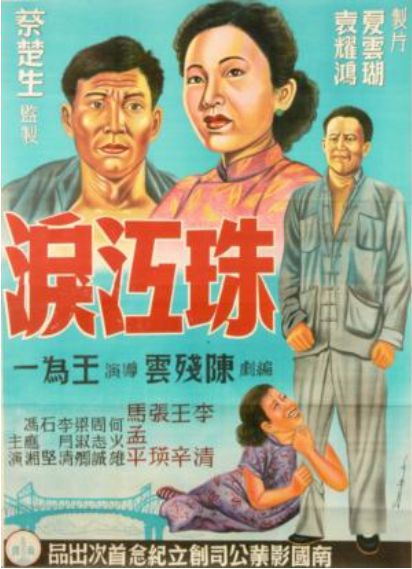

电影《珠江泪》海报

1948年夏天,陈残云完成了中篇小说《贫贱夫妻》。在蔡楚生的支持下,他开始电影剧本的创作,将小说改名为《珠江泪》。1949年香港南国影业有限公司拍摄电影《珠江泪》,在导演的严格要求下,演员们十分严肃认真。影片拍摄出来后引起很大轰动,获得文化部1949—1955年优秀影片荣誉奖,陈残云作为剧作家被授予荣誉奖章。《中国电影发展史》对该影片的评价:“是这一时期在思想和艺术方面都有较高成就的一部粤语片。”

1954年,广州作家协会成立,陈残云当选常务理事、党组成员。这年冬天他在宝安县挂职县委副书记,负责边防工作。1955年夏天,广州作家协会调派他回城创作反特片,也就是著名的《羊城暗哨》。

电影《羊城暗哨》海报

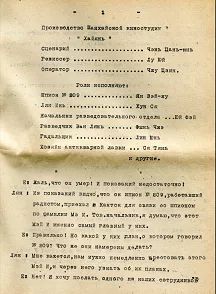

电影《羊城暗哨》俄文译本

陈残云接到任务后,到市公安局深入体验,参与跟踪、案情分析、逮捕、审讯等工作。影片《羊城暗哨》根据当时“广州第一大案”的真实事件和另一敌特案件综合改编而成,展现了公安战士与敌特分子斗智斗勇的精彩故事,深受广大观众喜爱。这是新中国第一部被译成五国语言在国外放映的中国电影,剧本也被翻译成多国文字出版。

1955年,他与欧阳山、李英敏到海南岛革命老区进行采访,体验生活。之后他与李英敏合作完成了电影剧本《椰林曲》。这是一部将革命现实主义与革命浪漫主义相结合的剧本,将夫妻情、父女情、岳母与女婿之情、乡情与革命战友之情交融在一起,是中国首部描写革命战争中人的复杂性的电影剧本。《椰林曲》在1957年上映后,令观众耳目一新。

1959年 陈残云(左)、蔡楚生(中)、王为一(右)合影。

1958年,陈残云到当时的东莞县挂职,任县委副书记,在麻涌蹲点,《香飘四季》便是挂职期间所孕育的文学成果。女儿陈茹回忆,父亲盼望去基层工作已久,收到挂职通知时,心情非常愉悦,“他一贯认为,作家如果不到火热的生产生活第一线中去,是不可能写出表现时代的好作品的。”

在东莞,陈残云虽名为体验生活,实际上却和所有县委成员一样,分工包片,与农民同吃、同住、同劳动。“大家都叫他‘陈伯’,没有人叫他书记。”1960年春,陈残云从东莞回到广州。尽管公务繁忙,又患上了胃病,但水乡的人和事仍时时在他的脑海里闪现,许火照、许凤英、何水生们自力更生、迎难而上,立志摘掉“穷帽子”的形象,一个个鲜活得仿佛要蹦出来似的,让他感受到一种内心在燃烧的激情,“不写不行啊,不管能不能出版都要写!”

1963年,陈残云的长篇小说《香飘四季》问世,京穗两地同时出版,首印十数万册,后来又再版多次。全国各地的工农兵读者纷纷给出版社和陈残云写信,对书中改天换地的英雄人民和四季飘香的水乡生活,表达了真挚的崇敬与向往。

《香飘四季》在广东大受欢迎,一经上架,便销售一空。《香飘四季》为陈残云赢得了巨大荣誉,但他并未因此止步,而是笔耕不辍,创作出一系列堪为时代精神写照的重磅作品。

20世纪80年代初,年近七旬的陈残云完成36万字的长篇小说《热带惊涛录》。作品以太平洋战争为历史背景,生动再现了南洋华侨和人民在日本帝国主义铁蹄下饱经苦难、最终奋起反抗的真实画卷。小说素材源于陈残云年轻时在海外从事抗战工作期间的见闻感受。

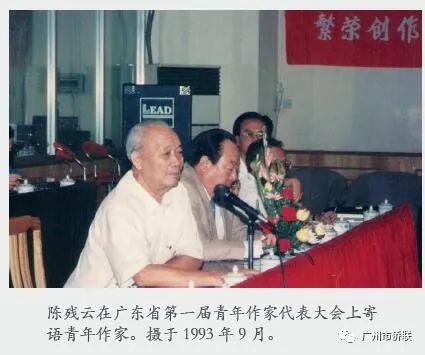

在六十余年的创作生涯中,陈残云在诗歌、散文、小说、电影等各种文学门类中都取得了极大的成就,使他成为中国新文学史上屈指可数的全才型文学大师。他所创造的平凡淳朴、朝气蓬勃、积极热情、真实生动的人物,也必将长久地闪耀在中国新文学人物画廊之中。