2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

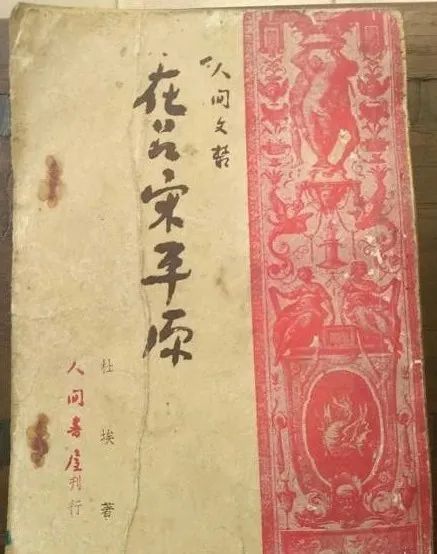

本期推介:文学斗士革命作家——杜埃。

杜埃(1914-1993),广东大埔人,原名曹传美。1933年考入中山大学,参与进步文艺书刊编辑,拨旺革命文学火种。1936年加入中国共产党,积极投身抗日救亡运动,曾在香港、菲律宾长期从事宣传、统战工作,曾任中共香港工委代理宣传部长兼任港九文化支部书记,菲律宾华侨抗日游击队“抗日反奸同盟”宣传部长,期间积极积累文学素材,著有《在吕宋平原》等。新中国成立后,历任中共广东省委宣传部副部长、中国作协广东分会副主席、广州华南文艺业余大学校长,广东省文联党组副书记,致力于党的宣传事业和文学创作,著有《初生期》、《人民文艺说》、《论生活与创作》、《乡情曲》等。

1914年,杜埃出生广东大埔,原名曹传美。童年在村内养正小学读书,后以第一名的成绩考入大埔中学,由于家境贫寒,三个月后辍学回乡任小学教师。在进步教师引导下,他在学校附近的小阁楼上,读到了《列宁主义》、《共产主义ABC》等进步文艺书刊。在进步书籍的鼓舞下,他勇敢地走上了曲折的人生旅途。

1930年,他从家乡来到广州,几经辗转,住进一间学生住宿的旅舍,当过抄写员、做过图书管理员,还进过英文夜校、世界语夜校学习。在此期间,他开始给报刊投稿,与饶彰风等几位进步青年一起参加秘密读书会,创办《晨曦》、《天王星》等进步文艺刊物,并参与秘密刊物《火花》的编辑、写稿,印刷、发行等,积极投身抗日救亡运动,不断拨旺革命文学的星星之火。1933年,杜埃考入中山大学。同年,经连贯介绍,先后参加“左翼社会科学工作者联盟”、“左翼作家联盟”广州分盟,积极参加学习、宣传和发展组织的活动,还为“左联”和“社联”的地下机关刊物《新路线》撰稿。他在发表《客厅主义文学》时,开始使用笔名“杜埃”。

1934年春,因为一位同志把刊物拿到报摊寄售时被特务盯梢,《新路线》印刷机关被破坏,许多进步青年被捕,原住在东山茅屋的杜埃,转移到"芳草街"附近的"榨粉街",与进步青年同住。连贯随后也转移到此处,继续领导广州“左联”、“社联”和“无产阶级文化总同盟”的工作,给杜埃和其他同志极大的教育和鼓舞。1935年底,杜埃参加"突进社"的筹建工作,参与成立广州艺术工作者协会,团结文艺工作者投身抗日救亡工作。

1936年6月,杜埃加入中国共产党,任支部宣委。11月参加广州举行的鲁迅先生逝世追悼大会,会上群情激奋,特务不敢动手,第二天当局即按黑名单拘捕追悼大会的主办人和上台演说者,他和其他同志一起疏散到香港。"西安事变"发生后,形势有所缓和,杜埃才又回到广州。

1937年,杜埃再度赴香港,任中共香港工委代理宣传部长,兼任港九文化支部书记,公开职业是南方书院教师,为《大众日报》撰写社论和主编文艺副刊。随后,参与高层文化人士的统战工作。1939年,杜埃按照指示,回到东江办10个县的青年抗日服务团训练班,任班主任。

1940年3月,杜埃远赴菲律宾建立抗日宣传基地,任建国中学教员、《建国周报》主编。太平洋战争爆发后,他参加菲律宾华侨组织的抗日游击队,和当地人民并肩战斗,任“抗日反奸同盟”宣传部长。在海外抗战生活中,他写了许多散文和报告文学,结集为《在吕宋平原》,并为创作长篇小说《风雨太平洋》积累了丰富的素材。后任《华侨导报》、《现代文化》主编,为当地进步书刊添薪助燃。

1948年,杜埃与女儿曹特金在香港华商报社天台。

1947年,杜埃回到香港,在《华商报》工作,后代理党刊《群众周刊》总编辑。新中国成立后,杜埃参加东江教导团接管广州,继续发挥所长,任《南方日报》社副总编辑。第二年,调入中共华南分局宣传部,兼任华南人民出版社副社长,被选为省中苏友好协会秘书长。1955年,参加中国作家协会;1956年任省委宣传部、文教部副部长;1958年,以中国作家代表团团长身份出访波兰、捷克。20世纪70年代后期,杜埃任中共广东省委宣传部副部长、广东省文联第一副主席。1976年,参加增城县工作团,驻朱村镇体验生活,从事文学创作。期间,兼任《新华日报》史学会会长、《华商报》史学会会长、广州华南文艺业余大学校长等职务。1977 年,任省文联党组副书记。

改革开放后,杜埃在工作中接触到许多青年职工。他们之中有的人很有艺术潜质,却苦于没有学习的机会。杜埃因在省文联任职,便和市文联的华嘉、张绍杰等同志找到时任暨南大学副校长罗戈东商量,筹办一所华南文艺业余大学,以招收有这方面才能的在职青年。华南文艺业余大学(今广东文艺职业学院前身)筹备到经费后终于办成,下设好几个专业,如文学系、美术系、演艺系、音乐系等,并培养出了一批又一批青年人才。杜埃是首任校长,他给学生上课,还请来许多专家学者,如林默涵、刘白羽等著名作家都来讲过课。如今广东文艺职业学院越办越好,规模不断扩大,而且有了新校址。

杜埃对家乡的山山水水怀有深厚的感情,新中国成立后他曾7次返乡,写了许多富有农村气息的作品,于1961年汇集成《乡情曲》出版,他在《后记》中深情地写道:“我的家乡一一她的一切使我的感情永远激动,她在我的脑海中留下永生不灭的印象,她像春天的种子一样在我的心中发芽、茁长,为了这些,所以用了《乡情曲》为书名。”1979年,他陪同连贯等人返乡,写下记述家乡行的散记《山中山》、其中有《大埔山城》一诗:“虎山跃跃梅河碧,丛林莽莽烈士血。埔北侯枫赤帜飘,三河坝上鏖战急。春风喜度万川关,绿野处处甘泉溢。长征路上迈新步,但见人人情激越。”1985年,他把节省下来的稿费委托县里的同志在家乡建了一幢小楼,命名为“准庐”,以纪念当年地下党组织在广州的联络点一一名叫“准庐”的东山茅屋。1986年元宵,他在家乡“准庐”壁上题诗:“松亭夜月今犹在,梦绕枫林梯岭明,南山高岗迎旭日,马山莒水总关情。”

杜埃毕生致力于党的宣传事业和文学创作,其《花尾渡》、《丛林曲》、《不朽的城》、《冰消春暖》、《风雨太平洋》等著作为黑夜带来丝丝曙光,激励了不少仁人志士投入到革命斗争、报国报乡的滚滚洪流之中。