作为儿子,他恪尽传统中国人的孝道,孝亲敬老;作为丈夫,他不忘一家之主的担当,为家庭生计在海外奔波;作为父亲,他在信中常念及的女儿,是他最难以割舍的牵挂。他是一位远渡重洋追寻“金山梦”的开平人,一位常年客居海外的五邑华侨,更是一位胸怀家国、热爱家乡、体恤亲人的炎黄子孙。

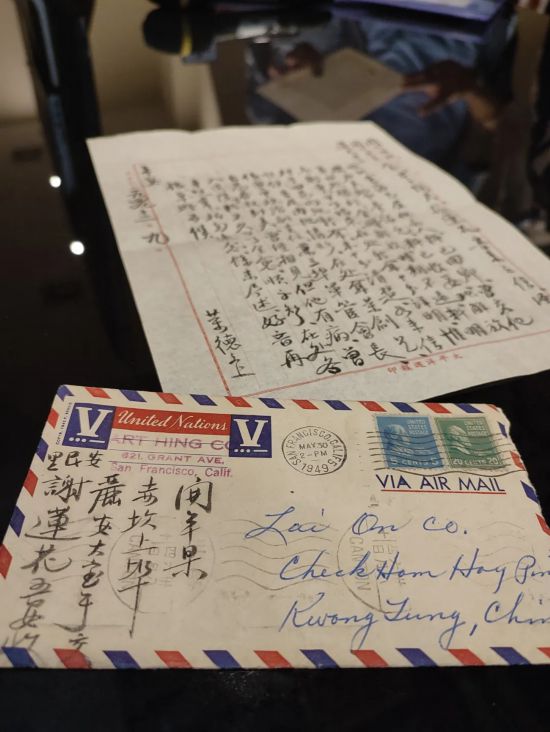

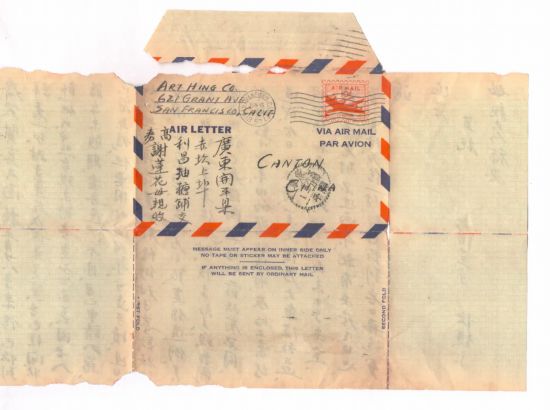

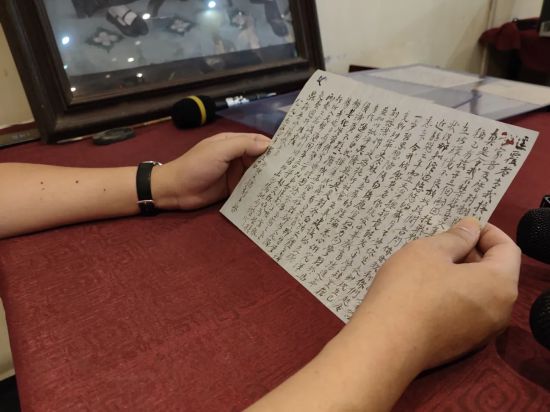

记者近日有幸看到了

这位名叫谢汝健的男子

与家人往来的十余封侨批,

这一封封家书背后,

蕴藏着华侨远隔万里重洋所诉说的家国故事。

谢汝健与家人的合影

侨批是华侨爱国爱乡爱家的历史见证

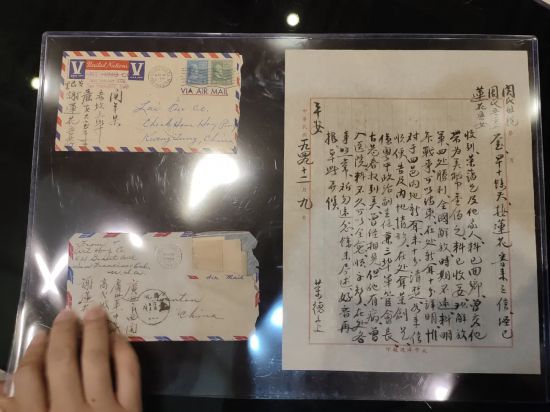

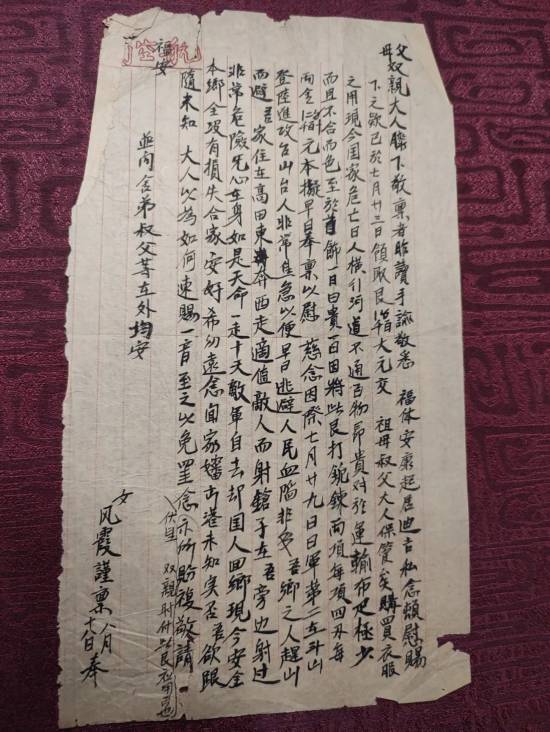

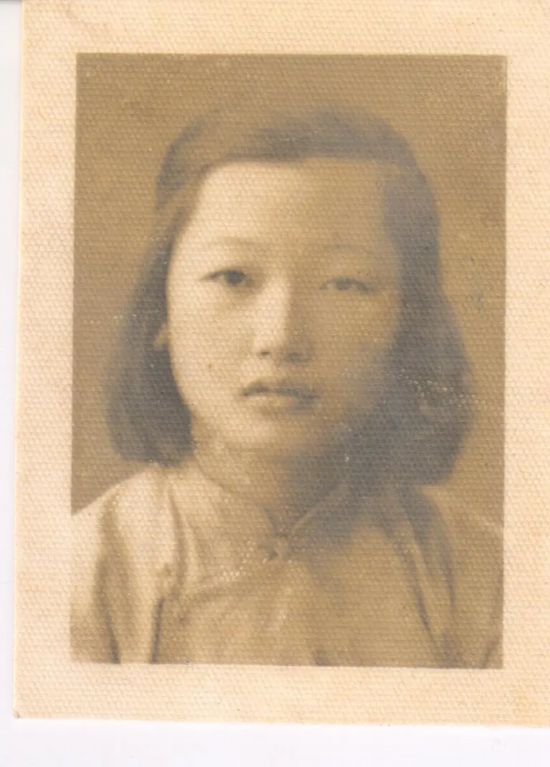

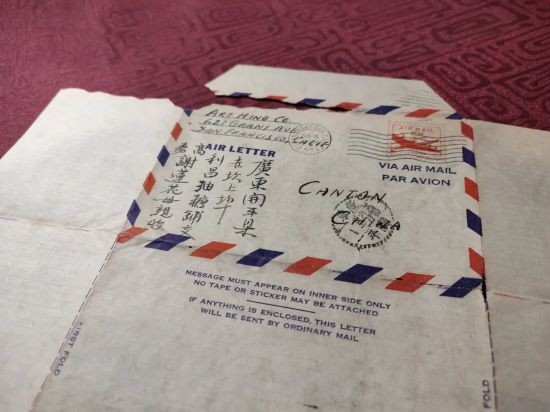

“两年前在开平,我无意中收藏到了这组侨批,主要是1949-1953年期间,开平籍在美华侨谢汝健(字荣德)写给他的母亲关氏、妻子周春笑和女儿谢莲花的。”5月24日,在台山关翌春翻译社,我市侨批收藏家关翌春拿出他珍藏的一组侨批介绍说,“这些侨批是华侨爱国、爱乡、爱家的历史见证,也反映了一个时代的变迁,要好好保护、收藏和研究。”

关翌春告诉记者,刚收集到这些侨批时,他并不能通读,多亏了以为华侨子弟代笔写信谋生的老人赵东优帮忙,才读懂了所有的信,“读完之后,心中的历史责任感顿时倍增。”

赵东优今年已经80岁,他从十几岁(上世纪40年代)就开始为村里的华侨家眷代笔,而其中信的内容也多涉及家事和国事。

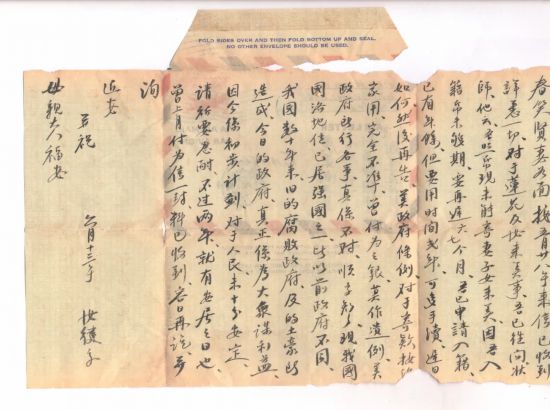

关翌春首先向记者展示了一封谢汝健1949年12月9日写给家人的信,信中提到:“现解放军四处胜利,全国解放时期不远,料明年战争可以结束。在处新闻十分详明,唯对于四邑内地新闻未十分清楚。如来信,顺便告及内地情形。”

关翌春认为,从这封信可以看出谢汝健对全国的解放形势非常看好,希望国内战事尽快结束,“他非常关心国内时局,关心家乡的新闻,希望多了解一些国内的情况。”

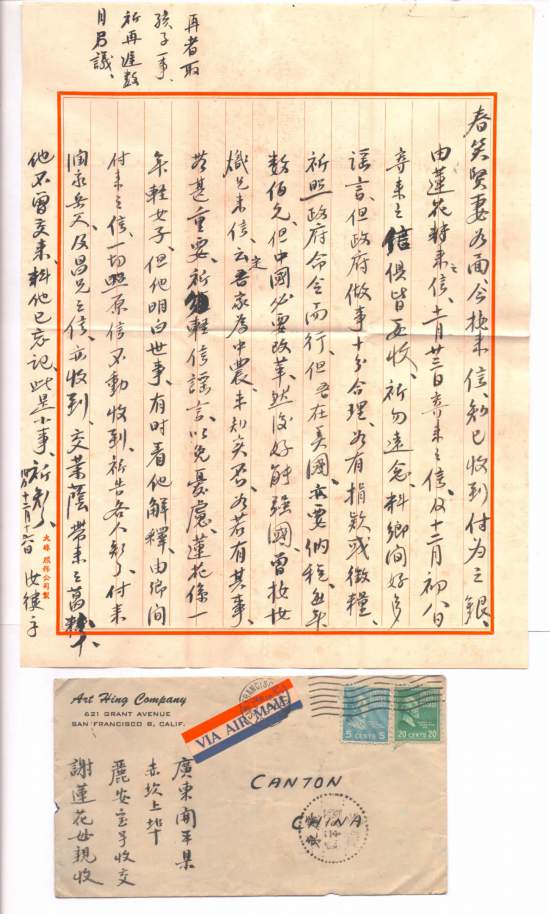

“如有捐款或征粮,祈照政府命令而行”

家人担心成分问题,华侨对党和政府有信心

1950年6月30日,中央人民政府公布施行《中华人民共和国土地改革法》,同年冬起,在新解放区陆续开展了土地改革运动。身居海外的广大华侨及其在国内的家属多有忧虑,担心家中所定成分问题。谢汝健通过家书,也了解到了家人的这种担忧。

1951年农历12月16日,谢汝健在信中安慰妻子周春笑说:“云定吾家为中农,未知实否?如若有其事,无甚重要,祈勿轻信谣言,以免忧虑。”

五邑大学广东侨乡文化研究院刘进教授表示,广大华侨出国前大多也是贫苦的农民,他们中的一些人在外创业成功后,陆续寄钱回家购置了田地。党和政府十分了解华侨的情况,颁布了《土地改革中对华侨土地财产的处理办法》,在土改过程中对华侨家庭予以照顾。所以谢汝健叫家人不要轻信谣言,要对党和政府有信心。因此,谢汝健在信中提醒家人,应积极支持政府的新政策,做到“如有捐款或征粮,祈照政府命令而行”。

“现我国国际地位已居强国之一,比以前政府不同”

新旧中国的对比,让华侨心生自豪

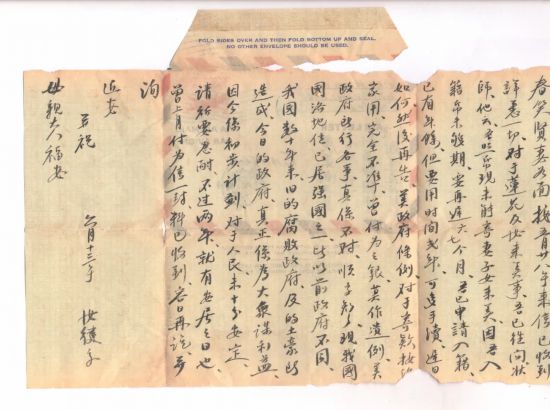

新中国成立后,海外华侨纷纷回国支援祖国建设,谢汝健从报纸上和归国华侨那里了解到祖国日新月异的变化,其欣欣向荣的面貌是旧中国和旧社会所无法比拟的,这一切都令他感到无比自豪。他在1952年6月13日写给妻子的信中提到:“现我国国际地位,已居强国之一,比以前政府不同,我国数十年来是旧的腐败政府,今日的政府,真正系为大众谋利益。”

对此,刘进教授分析说:“谢汝健在信中虽然多次提到自己正申请加入美国国籍,但他对家乡、对祖国还是非常关心的。从他的这组信中可以看出两种对比。一是对国民党反动派统治下的旧中国与中国共产党领导下的新中国的对比,另一个是美国政府对华侨华人的态度及新中国政府全心全意为人民服务、优待华侨及其侨眷的对比。”

但谢汝健笔锋一转,写到:“但中国必要改革,然后好能强国。”刘进教授解读道:“新中国成立初期百废待兴,要彻底改变旧中国民不聊生的局面,就必须大刀阔斧地改革,扫除一切旧社会的污泥浊水,谢汝健的改革想法和毛泽东主席所说的打扫干净屋子再请客人是一个意思。这句话也蕴含着他对中国共产党领导下的新中国的一种期待。”

“国家落后就要挨打,政府无能就会腐败。从很多侨批中都可以看到旧中国百姓的凄惨境遇。”关翌春又翻出了一封1938年,一位名叫陈凤霞的女子写给远在纽约的父母的信,信中写道:“现今国家危亡,日人横行……日军在台山斗山登陆……敌人见人而射枪。”关翌春说:“陈凤霞在信中哭诉,日本人已经打到了台山,杀了好多人,但 国民党军队在这一带却没有抵抗,日本人在四邑地区烧杀抢掠。”

“料我国迟数年发展工业农业等,华侨回国可过太平之日”

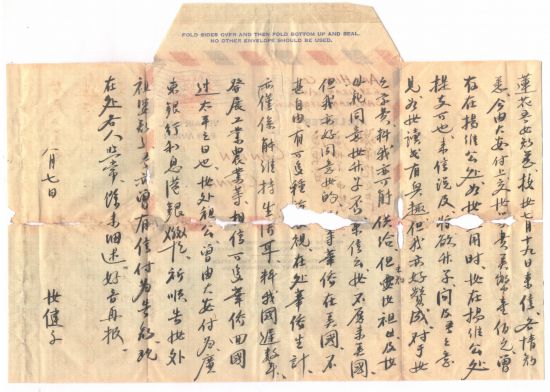

赞成女儿不去美国,对祖国发展充满期待

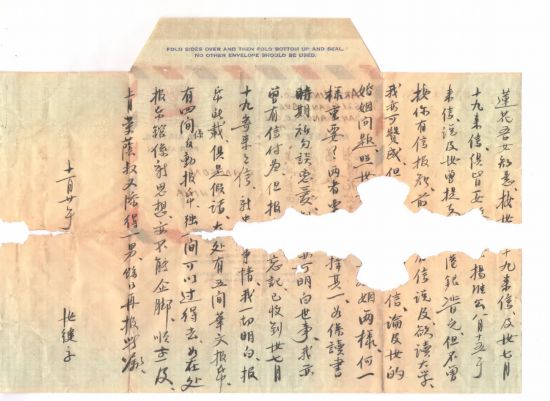

在关翌春收藏的这组侨批中,尤以谢汝健写给女儿谢莲花的信最多。从信中可以看出,谢汝健是一位慈父,他非常关心女儿的学习、成长、婚嫁等问题,所以最初他希望女儿能够来到美国投靠自己。但随着新中国的成立和发展,他和女儿的心态也随之有所变化。

谢莲花相

1952年,在广州第一中学上学的谢莲花在信中提到自己不愿前往美国。对此,谢汝健于当年8月7日回信道:“来信云汝不愿来美国,但我亦好同意汝的。我等华侨在美国,不甚自由,有可多种族歧视。在处华侨生计,亦仅系能维持生活耳。料我国迟数年发展工业农业等,相信可多华侨回国过太平之日也。”

此后,女儿谢莲花愈加坚定了不去美国的决心。因此谢汝健也在1953年3月12日写给女儿的信中嘱咐道:“祈汝勤恳读书或学成一门手艺,为人民谋幸福,则吾之愿也。”

同谢汝健对女儿的谆谆教诲一样,台山关翌春翻译社内,一位香港华侨写给外孙的侨批也引起了记者的注意。1954年4月30日,外祖父犹新在写给刚考入台山都斛中学不久的外孙的信中,嘱咐外孙应“努力向学,对于马克思列宁斯大林毛主席的理论悉心研究,深刻认识,确是为施行社会主义建设的良模……学优识广就不难成为一个良好干部,为人民服务。其他还应学习俄文,通晓国语,亦为当前之急务……”

“从这些华侨的信中可以看出,在不同国家和地区的华侨所处的境遇是不同的。当时在美国的华侨,工作与生活并不自由,还时常面临种族歧视。但不管在哪,他们在外的生计都不容易,大多数华侨挣了点钱都是寄回国养家糊口的。所以他们心中都有期待,希望孩子加强学习,尽快成长,以适应新的时代潮流。他们也希望我国尽快发展工业和农业,期待在不久的将来回国过上太平日子。”刘进教授说。

“美政府如此对待我中国人,真系令人反感也”

华侨在美国处处受限,连养家糊口的钱都不让寄

新中国成立初期,以美国为首的西方国家对新中国进行经济封锁,华侨寄钱回乡养家都不被允许。一些华侨只能绕道加拿大,兜兜转转将钱寄回家。

“当年,五邑地区很多人家完全是依靠侨汇生活的,但新中国成立初期,美国政府连养家的钱都不让寄,所以华侨们都很愤慨,认为美国的这种做法是不人道的。”刘进教授说,美国这种无理的做法自然也引起谢汝健的反感。他在1952年6月13日写给妻子的信中说到:“美政府条例,对于寄款接济家用,完全不准,曾付归之银,莫作遗例。美政府所行各事,真系不对。”

在1952年11月20日谢汝健写给妻子的信中,他还提到了美国对华人办理证件的各种拖延与阻扰,于是他发出了“美政府如此对待我中国人,真系令人反感也”的愤懑感慨

刘进教授说:“在新中国建立初期,美国封锁围堵新生的人民共和国,中美关系紧张,华侨受到很大影响,但华侨并没有对祖国抱怨,而是为新中国国际地位的提升感到无比自豪。谢汝健在信中提到过朝鲜战争,他应该也从新闻中了解到我英勇的志愿军不仅抵挡住了以美国为首的联合国军,还将他们逼上了谈判桌,这是自1840年鸦片战争以来的第一次。”

“五间华文报纸,有四间系反动报纸”

海外反动势力猖獗,华侨爱国之心坚定

新中国成立后,国民党反动派继续勾结帝国主义,在海外大肆抹黑中国共产党,抹黑新中国。关翌春表示,谢汝健并没有被这些诬蔑之声所困扰,他具备非常高的政治觉悟和判断力,他的爱国之心很坚定。

谢汝健在1952年11月20日写给女儿的信中说:“新中国事情,我一切明白,报纸所载,俱是假话。在处有五间华文报纸,有四间系反动报纸,独一间可以过得去。”

“他说当地办的5间华文报纸,有4间是反动的,只有1间相对客观。说明在建国初期的海外,国民党支持的大量反动报纸在抹黑中国共产党,抹黑新生的中国政府。”刘进教授分析说,“这个华侨的确很有政治判断力,他在纷纷扰扰的新闻报道当中判断出新中国是好的,中国共产党是为人民服务的。因此他在信中告诉妻子不要相信乡间谣言。”

专家点评:

侨批多蕴藏海外侨胞浓厚家国情怀

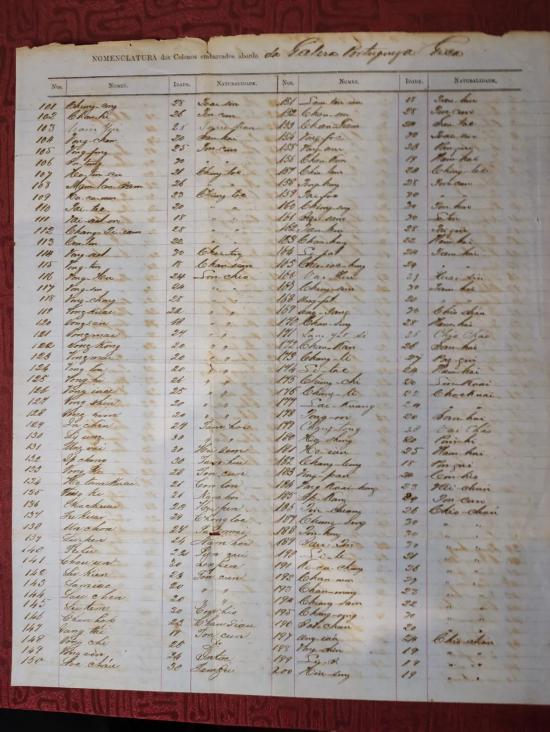

在台山采访期间,

关翌春还向记者展示了

他收藏的8份用于报关的“猪仔”清单,

清单上基本是30岁以下的男子,

他们中很多来自新会、台山、开平等五邑地区。

关翌春说:“年纪轻轻的,8个大洋就把自己卖了,基本都是去美国和古巴当劳工,那时候大多还是坐帆船去的,在海上漂泊几个月,很多人还没有到达目的地就死了。”

近代以来,海外谋生的侨胞大多肩负着改善家人生活状况的重任,侨汇是经济血脉,家人得以维持生计,改善生活;书信是维系海内外家人情感的纽带,每封侨批都体现了侨胞的家庭责任感,充满侨胞对家人的思念和关爱之情。

五邑大学张国雄教授和刘进教授去年曾在光明日报发文表示,近代的侨胞因国家内忧外患、生计困苦而背井离乡、出洋谋生。他们远离祖国,更加体会到祖国积贫积弱是他们饱受歧视和排斥的根源,因此渴盼民族复兴、国家富强。从辛亥革命、抗日战争、新中国建设到改革开放,海外侨胞居功至伟。侨批多蕴含浓厚的家国情怀,它们真实记载了千百万侨胞关心国家民族命运、积极参与民族复兴伟业的心路历程。