2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

此生无悔是书生 不辞长作岭南人——梁方仲。

梁方仲(1908-1970),广东番禺人,中国经济史学家、明清史学家。曾在清华学习7年,后任职于中央研究院社会科学研究所,发起组织“史学研究会”,创办和推广我国第一份有关中国社会经济史的专业刊物《中国社会经济史集刊》。随后,赴日本、美国、英国、法国等地留学任职。1949年回到家乡广州定居,在岭南大学、中山大学执教,毕生致力于中国社会经济史的研究,特别是对于明代财政史,更是鞭辟入里,多所创见,成绩斐然,被国内外史学界誉为研究“明代赋役制度的世界权威”,是中国社会经济史学的奠基者之一。

1908年,梁方仲出生时,其父梁广照——清代广东十三行行商后代,事业颇顺,官运向好,于是为其子取名嘉官,号方仲,希冀其子日后加官晋爵,光宗耀祖。但梁方仲少年时代就显示出独立自由的性格,拒用此名,一直到病逝仅以方仲行世。

自幼受家学熏陶的梁方仲,国学根基深厚,一生喜爱诗词,经常背诵,不时作诗。11岁时,他就写下“壮志何时遂,昂头问太清”等诗句,被人笑称少年老成。面对家庭只读四书五经和古文、不许进洋学堂的陋规,他和弟弟向祖父和父母表示坚决要回北京读新式学堂。好在几经恳求抗争,终获批准。

二十世纪三十年代梁方仲与其家庭成员合影。

1925年“五卅”运动爆发,反对帝国主义的浪潮汹涌澎湃。梁方仲就读的北京崇实中学的校长(美国人),因干涉学生反帝活动,动手打学生,引起学生愤怒。为示抗议,他愤而退学转读天津南开中学。1926年,他以高中一年级的学历,考入清华大学。就这样,在短短四年之内,他在北京天津完成了小学中学阶段的新式教育。

中学阶段,他受好友影响,很早便懂得“民以食为天”的道理和中国长久以来属农业大国的现实,深信中国农业问题的极端重要性,立志要为中国农业问题的解决出力,因此报读了清华大学农学系。不料一年以后因学生人数不足农学系遭裁撤,于是他转读西洋文学系,第三年又改读经济学系。虽几经转读,他依然在四年内本科顺利毕业。其时正值清华大学撤销仅修中国学术文化的“国学研究院”,开办现代意义的大学研究(生)院,梁方仲成为清华大学研究院第一届的研究生。

1934年,梁方仲(左二)与谷霁光(左三)、罗尔纲(左四)、汤象龙(右一)、吴晗(右三)等在北京成立了”史学研究会“。

1933年冬,梁方仲进入中央研究院社会科学院研究所(中国社会科学院经济研究所前身)工作。在社会科学研究所期间,梁方仲带头组织人员抄录军机处和内阁档案中有关近代社会经济资料10多万件,开创了我国史学研究最早大量发掘和利用清宫廷档案的先例,又参与发起组织“史学研究会”,研究会明确宣示“我们认为帝王英雄的传记时代已过去了,理想中的新史乃是社会的,民众的”,并提出三大主张:一、研究整个民族主体的社会变迁史;二、先有专门的研究,然后才有产生完整历史的可能;三、注重史料搜集,没有大量的历史资料,是不可能写出好的历史的。梁方仲还创办和推广我国第一份有关中国社会经济史的专业刊物《中国社会经济史集刊》。

1937年6月,梁方仲东渡日本进行学术考察,因卢沟桥事变突发,毅然决定中止访问,与早已在东京帝国大学读研的弟弟和在东京政法大学留学的未婚妻一起,上船回国。

旅美时期与赵元任夫妇全汉昇张其昀合影。

1944年梁方仲应聘前往美国哈佛大学作为期两年的研究,当时国民政府规定,所有出国人员都必须到中央训练团受训,进团的第一天首先要在专人指导下填写履历表。其中“已入党(指国民党)否”栏,如果未入,即被要求填上“申请入党”字样。梁方仲坚持空白不填。后来,中央研究院总办事处遵照院总干事指示,出面解释梁方仲是只做学问的“书呆子”,再搬出美方已经发出邀请等理由,并且向多个部门疏通,这样拖了好几个月,他才艰难得到护照。

1946年9月至1947年5月,梁方仲离美赴英访问伦敦政治经济学院和其他学术机构。其间在1946年11-12月,还应招到巴黎担负参加联合国科教文组织成立大会中国代表团的技术助理工作。

丰富的海内外学习任教经历,使梁方仲既承继了深厚的国学基础、文史功底,又受到了西方经济学、历史学、社会学等学科的专业训练,可谓博古通今、学贯中西。哈佛大学教授杨联陞在《赠方仲》一诗中,这样评价他:“北国学者莫之先,一代经纶独贯穿。”

在学术界只要提及“一条鞭法”,就会自然地联想起梁方仲。“一条鞭法”是明代嘉靖时期确立的赋税及徭役制度,由于制度推行从开始至结束,前后拖延时间很长,各地又采用了不同的变通形式、头绪纷繁,所以研究起来十分复杂。梁方仲运用大量的文献资料尤其是方志资料进行开创性尝试,抽象出规律性的内涵,才使得人们对明代“一条鞭法”有了比较完整的概念。

在长达四万余字的论文《一条鞭法》中,梁方仲以锐利的眼光考察了明代田赋制度的变革及其对社会经济发展的影响,指出“一条鞭法”是现代田赋制度的开始,打破了两三千年实物田赋制度,标志着中国货币经济的兴起,显示出16世纪中国社会发展的趋势。

1936年,《一条鞭法》一经发表,马上引起了国际学术界的重视。次年,论文就被翻译成日文,在日本重要杂志持续刊载,译者称其为“明代土地租税制度研究少壮学者”。1956年,美国哈佛大学东亚研究中心将《一条鞭法》和《释一条鞭法》两文合并翻译为英文本出版。哈佛大学终身教授费正清专门为英文本撰写前言,高度评价了这一著作的价值。

以“一条鞭法”为中心,梁方仲展开了对明代田赋制度的全面研究,他先后发表了《一条鞭法》《释一条鞭法》《明代一条鞭法年表》《明代一条鞭法的论战》等一系列论文。直到今天,这些文献仍然是学术界公认的该领域最高水平的研究,美国学者何炳棣教授称其为“明代赋役制度的世界权威”。

对明代粮长制度的研究,梁方仲也同样做出了杰出的贡献。在《明代粮长制》出版前,人们对粮长制不甚明了。正是梁方仲对粮长制度产生、演变和破坏过程严谨的论证,澄清了长期以来由于记载含混而在人们头脑中形成的诸多误区。该书近10万字,系梁方仲在世时正式出版的唯一一部专著,是他前后经过20多年的反复思索和研究的成果。

梁方仲最后一部巨著是脱稿于1962年的《中国历代户口、田地、田赋统计》一书。此书上起西汉,下迄清末,首尾两千余年。对历代户口、田地、田赋分门别类,综合编辑,制成统计表格235份,为研究王朝时期中国社会经济建立起一个可以通过数字去把握的基础。全书将近百万字,有着极高的学术价值。

虽然梁方仲给人印象最深刻的是“一条鞭法”研究,但他还有着更为宏大的计划——在田赋史专题文章的基础上,先完成《13-17世纪中国经济史》,继而撰写《中国田赋史》,再写《中国经济史讲义》,构建他的中国社会经济史学的学术体系。梁方仲在学术上的根本关怀,是要去理解和解释传统中国的社会经济结构及演变逻辑。

1949年1月,梁方仲离开中央研究院,从南京回到广州侍亲。应岭南大学校长陈序经之邀,梁方仲任岭南大学经济商学系教授兼系主任,创办岭南大学经济研究所。

与岭南大学商学院教授合影。

在广州解放前夕,时任国民政府外交部代理部长叶公超曾专门到岭南大学动员他,并表示梁方仲熟悉的朋友已经或即将到台湾,如果他同意,就能立即安排交通和其他事宜,必要时将动用专机。香港大学开出比岭南大学高很多的薪酬延揽他到该校执教,美国哥伦比亚大学来函邀请梁方仲去任教。对于这些“邀请”,梁方仲没有经过激烈的思想斗争便拒绝了,至于是否北返中央研究院和后来的中国科学院(社会科学部),倒着实让他犹豫再三,最后他还是留在了岭南。

1952年,全国高校院系调整后,岭南大学被撤销,梁方仲转到中山大学历史系。当时的中大历史系,师资阵容强大,特别在中国古代史领域,有以陈寅恪领衔的“八大教授”之说,梁方仲就位列其中。

1952至1953年间,梁方仲(左二)与刘节(左一)、岑仲勉(左五)、王力(右五)、金应熙(右四)、许崇清(右三)、容庚(右二)、陈锡祺(右一)在中山大学合影。

值得一提的是,从20世纪50年代初期开始,他在岭南大学和中山大学开设中国经济史课程,系统讲授从上古到明清时期的中国古代经济史,这门课是新中国大学历史系最早开始的中国经济通史课程。

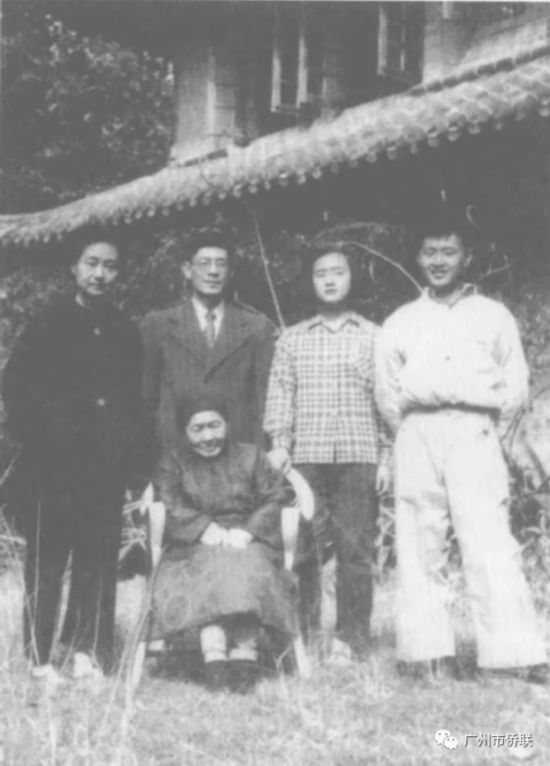

梁方仲先生一家1959年在中山大学东北区七号寓所前合影,前坐者为梁母黎淑婉,后排自左至右为梁夫人陈瑛材、梁方仲、女梁承烈、子梁承邺。

1959年,新中国高校首次正式全面施行研究生培养制度。梁方仲是首批导师之一,他以极大的热忱与责任感投身到培养研究生的工作中。到20世纪60年代初期,他率先在全国综合性大学中同时培养四名(共五名)明清经济史专业的研究生,亦是首批中大历史系教师中带研究生最多的教师。梁方仲从当时高等教育的实际情况出发,培养了一代在明清经济史研究领域有突出贡献、享有国际学术声誉的学者。

《无悔是书生》

梁方仲不仅开创了中国社会经济史学,而且终生为这门学科的拓展完善作了无怨无悔的奉献。在数十年的上下求索中,清高之节,始终如一。他的研究,经历了半个世纪,至今仍然保持着旺盛的生命力。