2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

本期推介:党的文艺战士黄谷柳。

黄谷柳(1908—1977),出生于越南海防市,家中三代华侨,曾在广州参加国民革命军。抗日战争期间,参加淞沪会战和南京战役,随后参加文协,开始文艺创作,任《南方日报》记者。1949年加入中国共产党后,投身解放战争,任粤桂边纵队司令部秘书。新中国成立后,曾在《南路人民报》、《南方日报》任职,1951年和1952年两次以记者身份随团出访朝鲜慰问志愿军,亲临战场420天,荣立三等功。回国后,开展专业文艺创作,曾任中国作家协会理事、广东省政协委员,著有长篇小说《虾球传》、电影文学剧本《此恨绵绵无绝期》(自编)和《七十二家房客》(合编)等。

1908年,黄谷柳出生于越南海防市,父亲是越南华侨,母亲是河口人,家里是三代华侨。小学毕业后入昆明联合中学,后转入云南省立第一师范学校读书。1927年3月,黄谷柳加入中国共产主义青年团,旋赴广州参加国民革命军。蒋介石实行剿共政策后,黄谷柳与组织失去联系,进《循环日报》社当校对,开始走上文学创作道路。

抗日战争时他参加了淞沪会战及南京战役,1937年南京沦陷日军屠城,守城官兵易装躲到居民区,身为下级军官的黄谷柳和数名广东官兵隐藏在大方巷煤炭店的地窖里,在煤店老板娘的冒死掩护下幸免于难。次年3月黄谷柳返回广州,他用饱蘸血泪与深情的笔触写出纪实性文学作品《干妈》,九月发表在抗战刊物《文艺阵地》上。迄今为止,黄谷柳仍旧是首位用纪实文学作品反映“南京大屠杀”史实的中国作家。随后,在重庆参加文协,从事小说、戏剧创作。

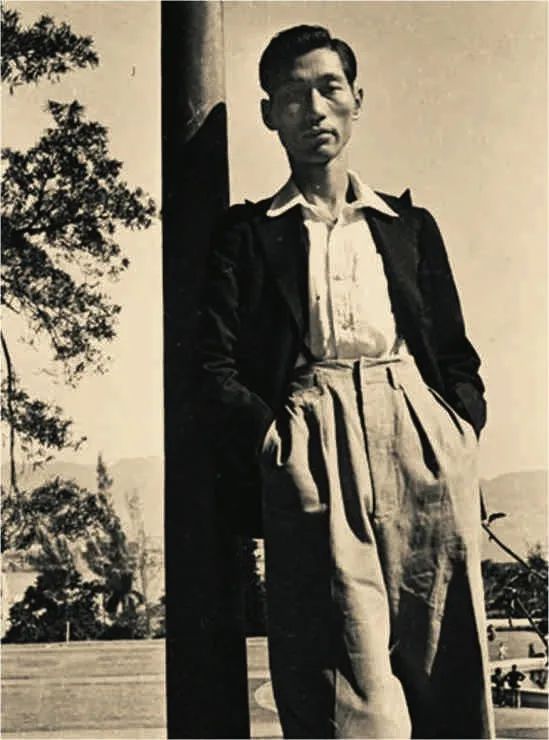

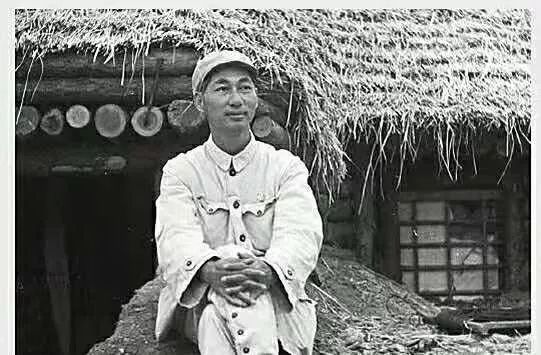

青年时期的黄谷柳。

抗日战争胜利后,黄谷柳随同谢晨光到广州创办正中书局广州分局,任业务主任。1946年3月,黄谷柳离开广州到香港从事文学创作,写零星短文维持生活。其间结识夏衍,受到革命思想感染,相继创作发表长篇小说《虾球传》、电影剧本《此恨绵绵》、中篇小说《刘半仙遇险记》、童话《大象的经历》等作品。著名文学家夏衍评价黄谷柳的作品“既有时代特征,又有鲜明的地方色彩,特别是文字朴素,语言精练。”

1949年2月,黄谷柳经夏衍、周而复介绍加入中国共产党。同年6月参加粤桂边区游击队,任粤桂边纵司令部秘书。时任司令员兼政委是梁广,政治部主任是温焯华。司令部设在廉江根据地,黄谷柳经常要随纵队文工团活动转移,大家都尊称他“谷叔”。黄谷柳战友在回忆时曾写道,“当时黄谷柳年已四十,两鬓斑白,还能随队伍行动,露宿于树林旷野中。本来在香港可以安静地写他的书,却毅然要求到南路来打游击,见到他这种刻苦精神,为之钦佩。”

解放海南岛战役打响后,黄谷柳积极要求上前线,部队怕他出危险不批准,他却乘机到徐闻沿岸一带拍摄部队出征情况,为这场伟大的战斗留下不少珍贵的历史镜头。

1951年,在朝鲜肃川的崇山峻岭中,黄谷柳访问38军112师。

新中国成立后,黄谷柳历任广东省文艺创作室专业作家,《南路人民报》编辑、《南方日报》记者。抗美援朝战争中,黄谷柳先后两次入朝,与中国人民志愿军一起战斗生活,亲临战场420多天,拍摄了大量摄影作品,荣立三等功,获军功章一枚。

■这种仿朝鲜人民军样式的军衣,是第一批入朝作战部队为了掩护身份而特制的,随着中国人民志愿军入朝作战的消息公开,志愿军不再配发这种军衣了。后来入朝作战的部队都没穿过这种衣服。

从四次战役下来,这种被战士们戏称为“地垄沟”的军服磨得开花了,缕缕棉絮和衣服罩子被熏成烟黑色,黄谷柳摄于1951年朝鲜肃川。

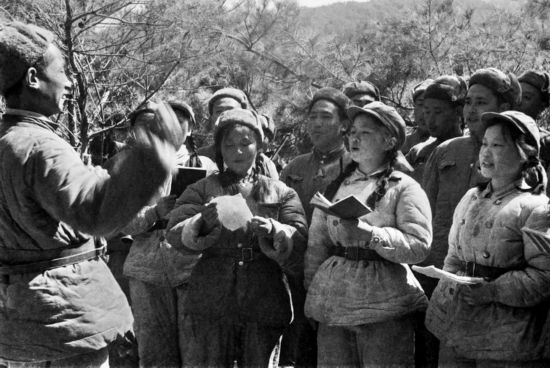

■112师文工队在松林中表演歌唱节目。黄谷柳摄于1951年朝鲜肃川。

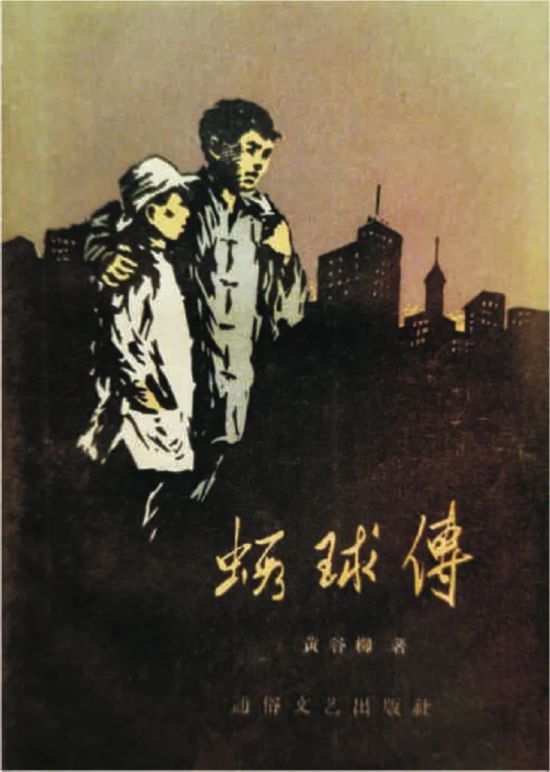

1953年底,黄谷柳返国后离开报社进入作协,从事专业文艺创作,历任中国作协第二届理事、作协广东分会常务理事,广东省政协委员。黄谷柳在将近半个世纪的文学生涯中,显示了其文学创作的多面手,著作颇丰。电影文学剧本《此恨绵绵无绝期》(自编)和《七十二家房客》(合编),脍炙人口。成名作长篇小说《虾球传》,以独特的题材和风格引起了读者的兴趣和文坛的反响。

《虾球传》是一部富有浓厚地方色彩和强烈生活气息的作品。虾球是生活在20世纪40年代香港社会底层的少年,他16岁时离开母亲,独自闯荡世界,一度误入黑社会当马仔、做扒手、搞走私,也蹲过监狱,历经劫难与艰辛。最后,虾球遇见了游击队,渐渐找到了自己的人生方向。从一个为生存而苦苦挣扎的流浪儿,成长为一个自觉的为人民利益而奋斗的游击队战士。1947年11月至1948年12月,夏衍主持的香港《华商报》副刊连载《虾球传》,引起广泛关注。《大公报》《青年知识》发表评论文章,茅盾认为“1948年,在华南最受读者欢迎的小说,恐怕第一要数《虾球传》的第一二部了。”

随后,分《春风秋雨》《白云珠海》和《山长水远》三部出版了单行本,《虾球传》在“五四”以来同类题材的作品中独辟蹊径,在艺术上“打破了五四传统形式的限制而力求向民族形式与大众化方向发展”。在国民党反动统治崩溃前的最黑暗的日子里,《虾球传》的出现给窒息的文坛送来了春风,在当时的国统区特别是华南地区广泛流传,产生过很大的影响。在香港、北京曾多次出版发行。除了英译本外,日本作家把它译成日文《虾球物语》,先后印了9版并改编为话剧在东京演出。1981年,广东电视台把小说改编为8集电视连续剧,中央、香港电视台也接着转播。在这一个时期内,全国上下掀起了一股虾球热,据说,中央电视台播映时,上海某里弄房子因观众太挤而倒塌。

此外,黄谷柳的其他作品还有中篇小说《杨梅山下》《和平哨兵》《渔港新事》、话剧剧本《墙》,散文集《战友的爱》,童话《大象的经历》等。

“首先当好一个战士,然后才是一个作家。”作为一名革命战士,他亲历北洋政府、国民政府和新中国三代军队,经过深刻对比,坚定投身共产主义革命事业;作为一名文艺工作者,黄谷柳著作颇丰,将自身经历以独特笔触,融入到文字当中,引起巨大反响。他以一个共产党员的标准严格要求自己,用实际行动实践自己为解放全中国、为实现共产主义而奋斗的誓言,用其一生真正立起了“文艺战士”的丰满形象。