2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

岭南“筑”梦家——陈伯齐。

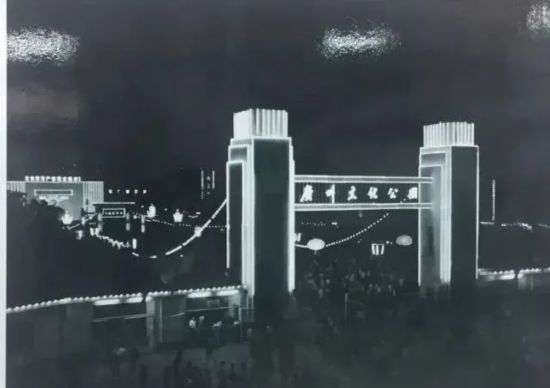

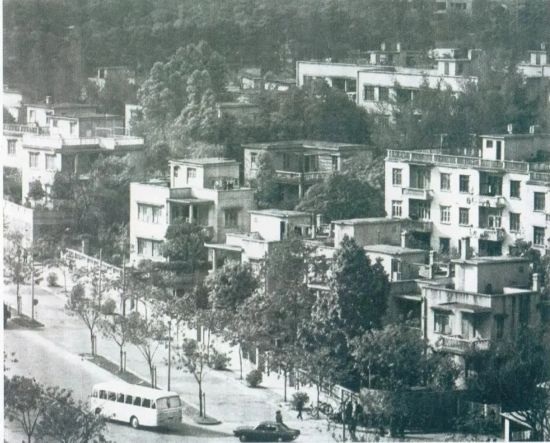

陈伯齐(1903-1973),建筑师,建筑教育家,是中国亚热带建筑研究和创作的开创者,岭南建筑学派的重要奠基人之一。陈伯齐出生于广东台山一个侨工家庭,1930年起先后在日本东京工业大学与德国柏林工业大学学习建筑专业。1940年回国,在重庆大学创建建筑系并任首届系主任,之后在中山大学、华南工学院等校任教授、系主任。陈伯齐不仅在教育领域为莘莘学子“筑梦”,更在中国建设中筑就一个个城市“梦想”,一生主持、参加和指导设计的工程包括广州文化公园、广州女子师范学校、华侨新村等100余项。

1903年7月,陈伯齐出生于广东台山的一个侨工家庭。1930年,23岁的陈伯齐考取了广东省公费留学,赴日本东京工业大学学习建筑专业。当时,日本的建筑教育极为注重建筑材料与技术的运用,东京更是战前日本现代主义建筑思想的重要实践地。在这种环境的浸淫下,陈伯齐完成了自己的建筑思想启蒙之旅。

赴日求学后,陈伯齐因参加地下革命运动遭受波及,被迫中断求学之旅,离开了日本。这次意外将陈伯齐引上了另一条求学之路。当时,德国现代主义运动正蓬勃兴盛,本着对先进学术思想的追求,1934年,陈伯齐转赴德国柏林工业大学建筑系学习。德国建筑教育体系重视技术,注重建筑的功能和实用性的建筑思想在陈伯齐脑海中留下了深刻的烙印。1939年,陈伯齐以优异成绩提前半年毕业后在德国留校任教,并等待合适的机会回国大展身手。

1940年,陈伯齐临危受命,回到国内主持创办了重庆大学建筑学系,并担任首任系主任职务。在重大执教期间,陈伯齐怀着满腔热血,试图把重大建筑系建为现代主义建筑教育的试验田。当时,他与一批留日、留德的教授并没有采用彼时占主流地位的“学院派”教育体系,而是在教学中提倡现代风格,注重建筑的功能和技术因素。

陈伯齐这一“另类”的教学理念引起了不小的震动。长期以来,以中央大学、东北大学为代表的“学院派”教学体系牢牢地占据了国内建筑教学思想的主流地位。当时,现代建筑教育虽然已经在世界范围内广泛兴起,但在国内却处于“发育不良”的状态。部分重大建筑系的学生崇尚“学院派”教学方法,并责难德日教学思想,重庆大学建筑系开始受到校内外一些师生的抵制。1943年,陈伯齐被迫离开重庆大学,结束了短短三年的重大任教生涯。

“一个新归国的留学生,带来世界最新的理念,却经历这样的遭遇。这其实是一个教训。”前广州市设计院院长、陈伯齐的学生蔡德道感叹道。

离开重庆后,陈伯齐辗转回到故土岭南。1940年代中期,陈伯齐、夏昌世、龙庆忠陆续来到广州国立中山大学建筑系任教。1952年院系调整后,三人成为华南工学院建筑系(即后来的华南理工大学建筑学院的前身)的教师,并被称为华工建筑系的“三老”。其中,陈伯齐任华工系主任时间最长。

新中国成立初期,国内学术环境并不容乐观。1950年代,脱胎于法国“学院派”的前苏联建筑思想输入中国,建筑界开始“一边倒”地号召“向苏联学习”,其他流派的发声一时难觅踪影。当时,岭南的一批建筑师没有在建筑创作中盲目模仿“学苏”时期一度风靡的复古主义和形式主义,而是在满足建筑功能的前提下进行建筑风格的探索,陈伯齐就是其中一员。

陈伯齐坚持对现代主义建筑的学术研究。他在文章中写道:“建筑艺术究竟不同于其他如绘画、雕塑等艺术,脱离了适用与经济就毫无意义可言。过分强调建筑的艺术性,甚至把建筑说成就是艺术,大有喧宾夺主之势,是不符合实际的。”

从重大来到华工后,陈伯齐仍一如既往地秉持现代主义建筑教学理念。他在一篇文章中写道:“建筑的艺术处理,不是单方面由主观出发,而是要适应客观实际需要,在功能与经济的基础上来进行的。”在陈伯齐的主持下,亚热带建筑研究室的工作主要集中在亚热带城市与农村住宅的研究上。陈伯齐曾让学生研究广东的民居为什么凉快,面对困惑的学生们,陈伯齐指出,广州西关民居典型的特点是“小面宽、大进深、多天井”,结构利于通风,短短九个字就解决了学生们的疑惑。直到今天,亚热带建筑设计的重点依然是考虑湿热气候的特点,通过遮阳隔热、通风防潮等方式提高居住舒适度,与陈伯齐当时提出的观点并无原则性的改变。

虽然接受的是西方建筑思想教育,陈伯齐骨子里对中国建筑的文化遗产却是极为热爱。1953年,陈伯齐与夏昌世、龙庆忠共同创办了民族建筑研究所,研究南方传统民居的特征及其形成的原因。他认为,建筑设计可以“洋为中用”。“他很早就认识到建筑设计要从本土文化特征入手,而我们现在很多建筑都还没有做到这一点。”蔡德道说。

西关骑楼。

上世纪50年代,有人认为骑楼是殖民地的建筑形式,应该摒弃。陈伯齐批驳了这一观点,他认为,骑楼能遮阳防雨,减弱太阳辐射热量,在南方很有用处。他还在文章中呼吁保护骑楼:“对国外的某些建筑形式,只要对我们适用,群众还是欢迎的。我们应加以改进和发展,使之成为我们自己的东西。骑楼的建筑形式,不就已成为我们南方城市建筑的特征之一了吗?”

2007年,华南理工大学建筑学科获批建立了亚热带建筑科学国家重点实验室,成为国内首个也是唯一一个在高校里的建筑学科的国家重点实验室。这个实验室的前身,就是1958年陈伯齐主持创立的华南工学院亚热带建筑研究室。

不同地区的建筑应各有地域特色,这是陈伯齐在建筑设计上提出的观点,他是最早在建筑教育上倡导地方特色的学者。华南理工大学建筑学院副教授冯江向记者介绍,1978年,亚热带建筑研究室的实验成果获得了全国科学大会奖,这项荣誉离不开陈伯齐等人的努力。在陈伯齐的影响下,对亚热带建筑的研究、对地域主义建筑的探索成为华工建筑系的重要传统。

陈伯齐与夫人。

在学生们的心目中,陈伯齐性格和蔼,平易近人。当年在华工有人把陈伯齐名字中的“齐”字错读成“斋”,后来按广东称呼,大家都叫他“斋叔”。这个称呼被叫开来以后,久而久之,陈伯齐也欣然接受,不以为意。

平日性情温和的陈伯齐,在教学上却对学生要求十分严格。在课堂上,他要求学生画出一座多层房子的剖面,从屋顶一直到地基,要准确画出房子是怎么盖起来的,以此培养学生的基本功。陈伯齐曾经许下诺言,华南工学院建筑系毕业的学生,如果不会画施工图,一律“回炉”。

在陈伯齐严格的教学要求下,一批批学成毕业的学子被分配到各地的建筑设计院,他们优异的表现令华工建筑系日渐声名远扬。

陈伯齐不仅帮助学生建立扎实的技术功底,还在潜移默化中影响着他们的学术观念。上世纪60年代,岭南建筑在全国很有名气,有人提议要对岭南建筑的特性作总结,但陈伯齐对此表示反对。他认为,不能用“紧箍咒”将未来的岭南建筑束缚起来,而是应该研究未来创造岭南建筑的方法论,至于创造出什么样的建筑,不应提前对其作出假设。

1962年,陈伯齐兼任全国高等工业学校建筑学教材编审委员会副主任委员,与杨廷宝教授等人共同筹划了全国建筑学教材。中国建筑学教材体系及教学大纲的完成,其中陈伯齐功不可没。

1956年1月1日,叶剑英元帅为“广州文化公园”定名并题字。

1978年的华侨新村。

陈伯齐在教育领域为莘莘学子“筑梦”,更在祖国建设中筑就一个个城市“梦想”。1958~1959年,陈伯齐作为广东建筑学会代表之一,两次参加北京十大建筑设计组工作。由他主持设计的主要作品有:重庆浮图关体育场,广州文化公园总体规划及展览馆设计,广州女子师范学校规划及设计,华侨新村、广州园林一条街实验性住宅,武汉华中理工大、武汉水利电力学院和武汉测绘学校的校园总体规划,中山医科大学校区总体规划,广州华南工学院总体规划及1号楼教学楼。化工楼设计等。他还参加过北京人民大会堂和广西桂林风景城市规划的设计。他一生主持、参加和指导设计的工程达100余项。陈伯齐,身为一名建筑家、教育家,他用一生在中国现代主义建筑教育之路上“逐”梦,为中国现代化建设“筑”梦。