2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

愿得英才三千数春蚕丝尽方长眠——冯秉铨。

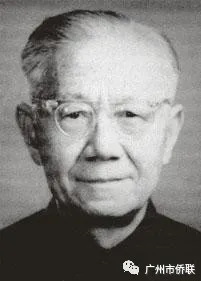

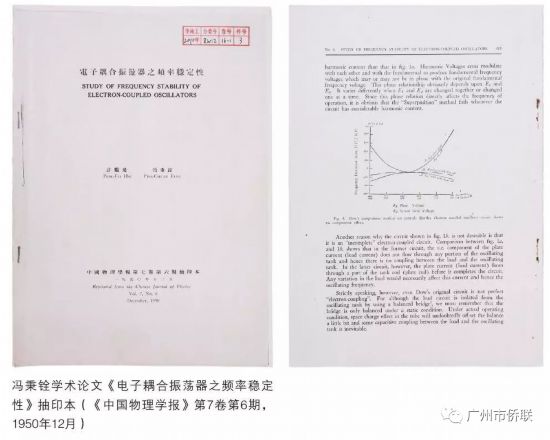

冯秉铨(1910-1980),祖籍河北,著名电子学家、教育家,是新中国无线电电子学科的奠基者之一。曾先后在清华大学、北京燕京大学攻读学士、硕士,毕业后在广州岭南大学任教。1940-1946年,赴美国哈佛大学留学,获得博士学位,并留校任教。被视为哈佛的学术新星的他,在抗战胜利后,践行“将来建设我们自己的国家”的誓言,毅然选择回国。1952年受命为华南工学院首任教务长,创建电讯工程系,坚持执教50年,始终葆有为国育才的使命感与紧迫感。同时,不忘“科学救国”,主持研制的华南第一台模拟电子计算机,提出强力振荡器相角补偿法等理论,先后在发展电子振荡理论和无线电广播发射技术等领域作出了重要贡献。冯秉铨曾说:“我愿意为青年的锦绣前程而操劳,我不能离开青年,如果让我离开青年,我会感到生命失去了意义。”作为一名归侨学人,冯秉铨不仅旨在还原一个血肉饱满的电子学家,更重要的是,呈现了一个甘于奉献的教育学家。

1910年,冯秉铨出生于河北省新安县一个书香世家,自小熟读四书五经,十一二岁便在文史方面崭露才华。1923年,在那个深信“明理”远比“格物”重要的年代,因为父亲的坚持,13岁的冯秉铨穿着一身布裤褂走出白洋淀,走进北平私立汇文中学的课堂。

当时,五四运动“科学救国”的主张渐渐被许多青年人接受,而冯秉铨在汇文时期的物理老师“物理张”便是积极的拥护者。“中国几千年来,讲孔孟仁理讲得太久了,现在该是讲物理的时候了。”这句话给了冯秉铨很大的冲击。他知道了世界上最早的铁路在1825年就已诞生,但中国差不多过了60年后才开始自己修建铁路。“科学技术落后是国家积弱、受列强侵略的原因。”从那时候开始,冯秉铨将更多的精力放在物理、化学、数学中去。

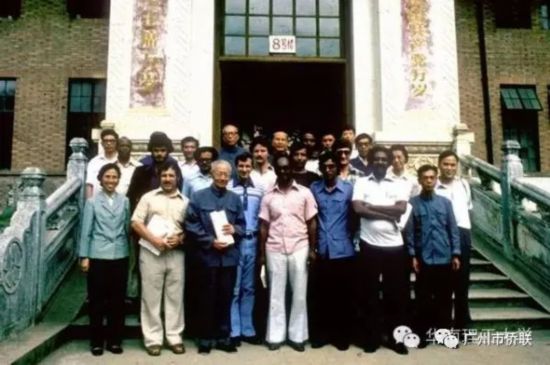

冯秉铨先生与岭南大学同事合影。

16岁那年,冯秉铨连跳两级考上清华大学物理系,成为物理系第二级16名学生之一。当时,清华的通过率极低,待四年后毕业时,冯秉铨成为物理系仅有的3个顺利完成学业的毕业生之一。毕业后,在著名科学家吴有训的推荐下,冯秉铨来到广州岭南大学任教。在岭南大学,他的出色表现赢得师生们的广泛赞誉。两年后,冯秉铨考取了燕京大学研究院。1934年取得硕士学位后,他又回到岭南大学任教。

一串串数字,一个个公式,各种电路元件……这些在大多数人眼里极其无聊乏味的元素却如同变幻无穷的莫尔斯码一样组成了冯秉铨传奇的人生,甚至连他的爱情也与无线电息息相关。

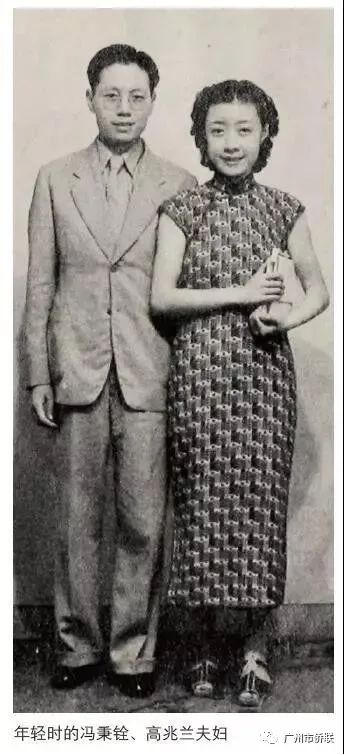

1935年,在燕京大学完成硕士学业后,25岁的冯秉铨成为岭南大学最年轻的副教授,而担任许浈阳教授助教的机会让他认识了日后的妻子——— 当时正攻读硕士学位的高兆兰。爱情有许多种可能,诗人的爱情用绚烂的诗句表达,音乐家的爱情用浪漫的夜曲传递,而冯秉铨与高兆兰的爱情则是由声、光、电和数字、公式编织而成。每次做通讯试验时,冯秉铨总以“88”作为结束语,而高兆兰却总是答以“73”。两年之后,当高兆兰第一次以“88”作答时,冯秉铨知道,他终于等到了属于他的爱情,因为在莫尔斯码中,“73”的意思是“致以友谊的问候”,而“88”则代表“致以亲爱的问候”。

1940年,年轻的冯秉铨和高兆兰双双考取奖学金赴美留学,攻读博士学位。轮船到达檀香山以后,当地一个美国记者问到留学生们为何出国时,冯秉铨告诉记者:“我们到美国的目的十分明确,就是学习美国的先进科学技术,对美国人民有所了解,将来建设我们自己的国家。”

经过两年多的拼搏,冯秉铨终于“啃”下了博士学位,并担任哈佛大学研究生班的无线电实验课讲师,后来又受导师钱菲教授之邀在“军官电子训练班”担任教员。他还被选为哈佛大学和麻省理工学院中国留学生联谊会主席,积极组织留学生进行抗日救国宣传募捐和义卖活动。

冯秉铨夫妇参加学术会议期间留影。

冯秉铨被视为哈佛一颗学术新星,月工资已经高达400多美元,在当时,这是真正的优薪厚职。然而,当抗战胜利的消息传到美国,冯秉铨坐不住了。“月是故乡明”,这个简单的理由,让他放弃在美国的一切,回到满目疮痍的祖国。1946年3月,冯秉铨夫妇登上货轮,靠着吃缓解晕船的药物,带着一颗赤子之心,开始了漫长的回国之旅。

回国做什么?在冯秉铨看来,能从根本上改变中国落后面貌的,唯有教育一途。从1946年9月接受岭南大学的聘书以来,教育成为冯秉铨生命的主题,直到逝世前,他仍然坚持带着6名研究生。

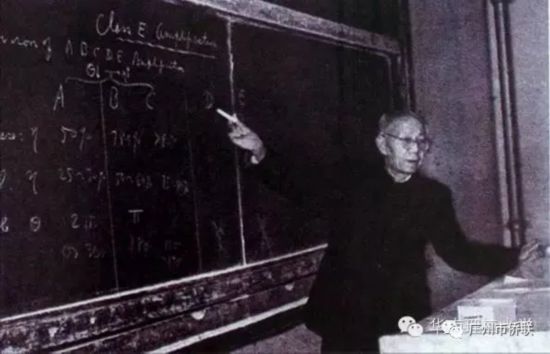

冯秉铨教授在上课。

1952年,随着华南工学院的组建,冯秉铨被人民政府任命为第一任教务长。冯秉铨深知自己责任的重大,他夜以继日,全身心投入到华南工学院的筹备工作中。在他心中,最重要的是“把华南工学院办成一流大学”,建立一个先进的中国的理工科大学。

1956年,党中央发出了“向科学进军”的号召。冯秉铨参与了制订“全国十二年科学技术发展远景规划”的讨论。在这一鼓舞人心的事件的影响下,冯秉铨萌发了建立振荡理论的中国学派的志向,并为之开展了培养理论队伍的工作。

然而1956年全国第二次院系调整,华南工学院电讯工程系的大部分人员和设备调往成都,参与组建成都电讯工程学院。面对成都电讯工程学院、国防科工委、中科院电子所的邀请,冯秉铨仍然选择留在学校,并按照学校的决定重建电讯工程系。

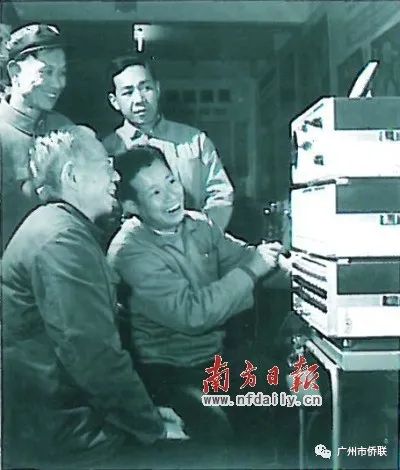

冯秉铨教授指导青年教师实验。

“蜀中无大将,廖化作先锋,我一定带头上阵!”这是冯秉铨立下的军令状。他一天干几天的工作,一个人干几个人的工作,从1958年到1963年,冯秉铨一个人开设了12门专业课和基础课,高峰期间每周上课时数达到27学时。用冯秉铨自己的话来说:“中国知识分子的责任特别重,每个人工作年龄都应该减10岁,60岁要当50岁用。”

为了让教师尽快地成长起来,每上一门课,冯秉铨就指定一名青年教师跟班听课。课后,他把自己的讲稿,包括习题、实验设计等一套教学过程安排的资料,毫无保留地交给接班讲课的青年教师。

冯秉铨教授(前排左三)在华南工学院与海内外学者交流后合影。

在华工,只要是冯秉铨上的课,从来都是座无虚席。原华南理工大学501771班学生冯成光至今还记得当时的盛况:1977年,冯秉铨为新生上《无线电历史》,250个座位的特大课室里的走道里加满了座位,后面还站着密密麻麻的学生,甚至在教室旁边的草坪上都坐满了带调频收音机听课的人,而冯成光他们全年级加起来还不到200个学生。

经过不懈的努力,这个系从无到有,成为了在全国有影响力的名牌专业。

1958年,在北京开幕的“全国教育与劳动生产相结合展览会”上,冯秉铨主持研制的华南第一台模拟电子计算机在会上大放异彩,《人民日报》随后发表社论,称赞其为科学技术尖端的成就。他还主持研制了我国第一台俄汉自动翻译电子计算机。1960年2月,胡乔木参观俄汉自动翻译电子计算机并题词:“别人已经做到的,我们都要做到,别人还没有做到的,我们也要努力做到。”

1979年,冯秉铨(左)与著名物理学家杨振宁在一起交流 。

冯秉铨对于工作的热忱溢于言表,他始终对祖国抱有一份赤子之心。从1976年2月起,冯秉铨像小学生那样给自己订一条“约法”———平均每天写1万字,不完成就不睡觉。年纪大了,每次连写三四千字,手便麻得握不住笔杆,冯秉铨在书桌旁备上热水,手麻了就在热水里泡上几分钟,等血脉流通了继续写。

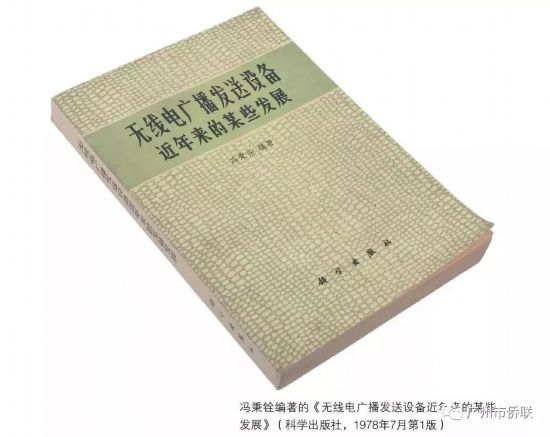

年逾古稀的冯秉铨交出了优异的成绩单:他提出的“射频削波”方法成功解决了边远地区广播受干扰的问题;仅从1976年2月到8月,他就完成了两本书的初稿,共120万字;他所著科普读物《今日电子学》获得全国优秀科普作品奖一等奖……

1978年全国科学大会在北京召开,国家迎来了科学的春天。冯秉铨是大会主席团成员,被授予全国先进科技工作者光荣称号,参与制定了《1978-1985全国科学技术发展规划纲要(草案)》。大会结束返校后,他为师生员工作演说,传达会议精神,还兴奋地在《光明日报》上发表文章《科学的春天到来了》。

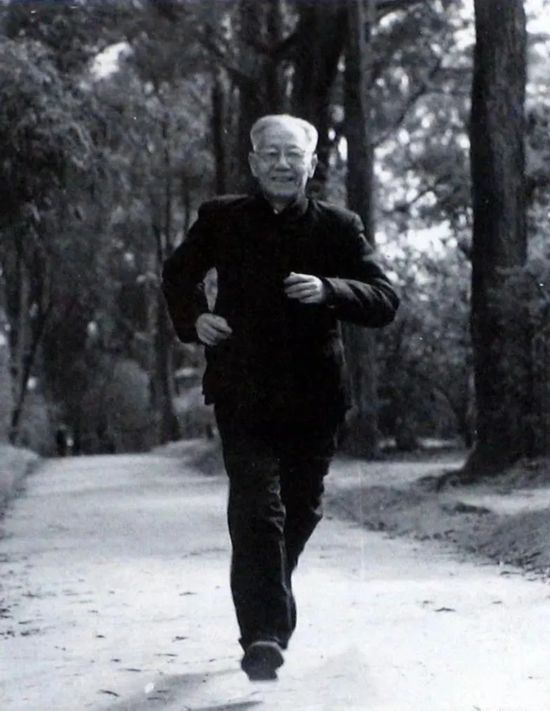

1977年,冯秉铨先生在校园小路上跑步。

1980年的西樵山上,冯秉铨突然病发,后在医院辞世,终年70岁。对于一个学者来说,最高的成就是什么?著作等身、开宗立派,或许都是上乘之选,但冯秉铨给出了自己的答案:著书立说固然可喜,但“愿得英才三千数,高峰深处共研寻”更加可贵。冯秉铨曾说:“我愿意为青年的锦绣前程而操劳,我不能离开青年,如果让我离开青年,我会感到生命失去了意义。”是以他可以和二十多岁的小伙子一起在实验室里通宵奋战,他可以把自己的讲稿毫无保留地交给青年教师,他可以每到一个新教室讲课就先去“踩点”,他可以直到逝世时还在带研究生……作为一名归侨学人,不仅旨在还原一个血肉饱满的电子学家,更重要的是,呈现一个甘于奉献的教育学家。