2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

从沙场“儒将”到广东“闯将”——归侨省长梁灵光。

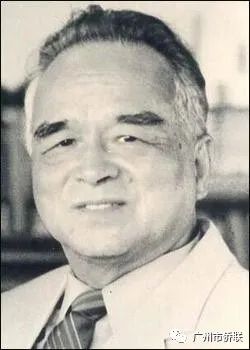

梁灵光(1916—2006),福建永春人,1935年赴马来西亚任教,期间组建华侨社团、宣传抗日救亡。抗日战争爆发后,回国参加新四军,于1940年加入中国共产党,在苏中敌后地区开展了艰苦卓绝的“反扫荡、反清剿、反清乡”斗争和抗日游击战争。解放战争时期,他临危受命,组建华中九分区,参加了著名的黄桥决战等战役,为中国人民的解放事业作出了贡献。新中国成立后,曾任广东省委书记兼广州市委第一书记、市长、广东省省长、全国人大常委会委员、华侨委员会副主任委员等职,作为一名归侨,梁灵光不仅重视侨务工作,维护侨益解决侨难,而且心系华侨教育,亲自主持暨南大学工作8年,同时梁灵光锐意改革、敢为人先,为广东社会发展建设作出重要贡献。

梁灵光,1916年生于福建永春一个儒商家庭。父亲去世后,母亲有意让梁灵光继承父业经商养家,但是从日本留学回来的长兄梁披云坚持把梁灵光带到上海名校立达学园继续升学。在校期间,梁灵光积极参加革命活动,组织读书会争取进步学生,参加游行集会,支援工人罢工。

九一八事变后,东北沦陷,正在学日语的少年梁灵光愤然取消赴日留学的计划。1934年5月,他因秘密参加革命活动,被开除学籍,后返回厦门在《平话》杂志当编辑,发表檄文揭露日本侵华野心。1935年,在中国革命处于低潮和民族危亡的关头,梁灵光参加了“一二·九”学生运动,加入了党的秘密组织上海抗日青年团,并于同年6月赴马来西亚吉隆坡尊孔中学任教,先后组建“雪兰莪邦反帝大同盟”“华侨抗日救国会”“左翼作家联盟”3个进步团体并担任主席,积极组织华侨开展抗日爱国活动。

抗日战争爆发后,梁灵光以《南洋商报》特派战地记者的身份回到上海,共赴国难。他受命奔赴苏北地区,参与组建江苏省民众抗日自卫队独立第一支队,任支队政治处主任。

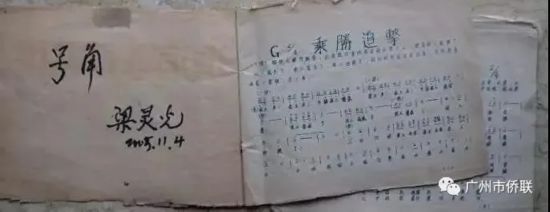

1940年,抗战支队改编为苏北游击队第二纵队,梁灵光任二支队队长;不久又转到新四军挺进纵队工作。同年8月,梁灵光加入中国共产党,在苏中敌后地区开展了艰苦卓绝的“反扫荡、反清剿、反清乡”斗争和抗日游击战争。

1946年,梁灵光与夫人朱含章、长女梁抗摄于江苏如皋。

解放战争时期,他临危受命,组建华中九分区,参加了著名的黄桥决战和“苏中七战七捷”战役,以及淮海战役、渡江战役、上海战役,他还率部队先行入闽,参加了福州战役,为中国人民的解放事业作出了贡献。

梁灵光文武双全,身经百战屡建奇功,享有“沙场儒将”美誉。血雨中战斗,刀锋上行走,机警过人的梁灵光身上无一处负伤,堪称奇迹。

1949年,厦门解放前夕,投笔从戎十多年的梁灵光突然接到命令,让他担任厦门市长。从此,他进入了生命中的另一个阶段。事后他才得知,他的这一转折和陈嘉庚颇有渊源。作为华侨领袖,陈嘉庚认为厦门是侨乡中心,重要港口,对海外影响很大,希望中央派一位熟悉侨情的闽南人出任市长。

这样,梁灵光成为中央的最佳人选。

梁披云(右)、李尚大(左)、梁灵光(中)三任董事长笑谈福建黎明大学发展。

由于治绩显著、深孚众望,梁灵光后任福建省工业厅厅长、副省长。1977年,梁灵光阔别福建家乡,奉调到新组建的轻工业部任部长。并于此年参加了被称为十一届三中全会前奏的中央工作会议。他积极推进拨乱反正,建立完善的管理体制,探索新的生产流通体制,调整“轻、重”比例失调问题,大力发展中国轻工业。

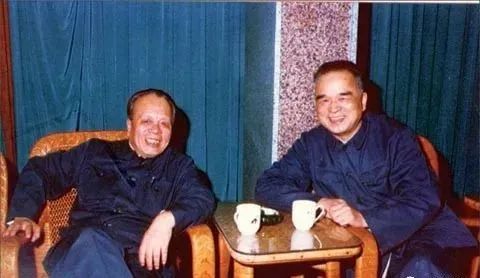

1980年,中央把梁灵光这位政绩斐然、开拓务实的省、部级领导调到广东主政。当年11月起,梁灵光历任广东省委书记兼广州市委第一书记、市长,广东省省长。他和时任广东省委第一书记任仲夷组成拍档,在中央领导下,同心协力带领全省人民开风气之先,推动广东经济起飞。

任仲夷(左)和梁灵光在上世纪80年代主政广东。

“抓好广州市,也就等于抓好了整个广东的一半”。梁灵光受命南下后,解放思想,逐步放开物价、放开农贸市场,减少商品流通环节,把经济激活;改革经济体制,狠抓市政建设,改善投资环境,扩大对外开放。这些敢为人先的举措,开创了全国先河,为发展社会主义市场经济进行有益探索,促进了广东经济发展。

梁灵光考察广州龙门县。

广东人爱吃鱼。梁灵光到广州工作后,看到“鱼米之乡缺鱼吃”,梁灵光决定以放开鱼价为突破口搞活经济,明文取消塘鱼派购,“自己生产自己卖”,一时间鱼多了,但鱼价也由一斤几角涨到五六元。“这一下子闹大了,老百姓接受不了”,有人告状到中央。梁灵光坚信价值规律是不可改变的,顶住压力做好工作。渔民生产积极性提高,鱼产量很快上升,价格开始回落。3年之后,改革奏效,放眼全国,广东的鱼最多、最便宜,出现“南鱼北运”的新景象。

经此一役,广东逐步放开商品价格,一直到关系千家万户的粮食价格的放开,市场兴旺。梁灵光说,“任何改革头三脚难踢,关键要重实践、看实效。”

梁灵光还经常深入基层,明察暗访。到广州不久,一次到滨江路一带看“疍家”。经过调查,发现有2万人世世代代没有房子,只能以小船为家,连吃水都非常困难。这让梁灵光非常难过,迅速责成有关部门尽快铺设水管。随后,市政府投建住宅,“疍家”从此结束浪里漂泊。以民为本,梁灵光大办实事、好事,广得民心。

对于深圳、珠海、汕头特区的创办和发展,梁灵光倾注很多的心血。1983年6月,广东省委、省政府决定:广东省试办经济特区的工作由梁灵光等3人主管,组成特区领导小组,在省政府下设特区办公室,集中处理解决特区的重大问题。他充分运用中央的特殊政策和灵活措施,在中央和省委的领导下率先提出“大、中、小”珠江三角洲经济开放区的构想,并积极推动“小”珠江三角洲的建立。

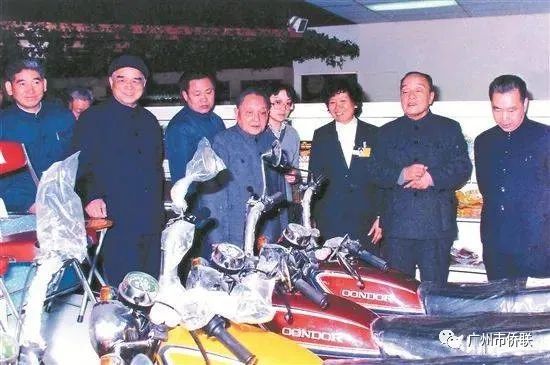

梁灵光陪邓小平在广东考察。

在梁灵光一班人带领下,广东敢闯敢试,勇于创新突破,充分发挥毗邻港澳的优势,全面落实侨务政策,调动侨乡潜力,南粤侨乡欣欣向荣,经济蓬勃发展,走在全国最前列。1984年1月,邓小平在梁灵光等陪同下第一次南巡,充分肯定广东建立经济特区的成就。

1985年9月,梁灵光任广东省顾委会主任,1988年被选为全国人大常委兼任侨委会副主任。期间,他参与修订《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和起草“华侨捐赠法”,先后3次出访欧美15个国家,考察侨情,慰问侨胞,尽心尽力帮助侨胞排忧解难,如助力解决委内瑞拉上万侨胞的护照问题。

1984年,访问英国时与首相撒切尔夫人合影。

作为归侨省长,梁灵光重视侨校发展,敢为人先提出办“名实相称的华侨高等学府”。1983年起,梁灵光任暨南大学校长兼副董事长长达8年。“时任广东省省长的梁校长正是最忙的时候,刚刚改革开放不久,供应放开,问题较多,是很困难的时期,但是梁校长对学校的具体工作抓得很紧,不是挂空头衔。”梁灵光的老同事、暨南大学党委原书记张德昌回忆。

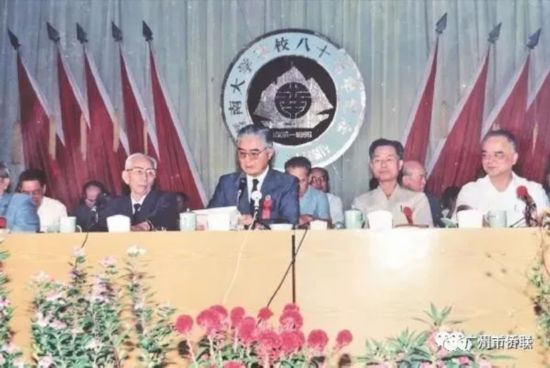

梁灵光(右一)参加暨南大学会议。

在暨大第三次复办初期临危受命,梁灵光对内锐意改革,对外大力争取经费资源,并明确将学校办学重点放在科研与教学上,为暨南大学的复兴做出了杰出贡献,奠定了暨南大学发展到今天规模的最重要基础。

1985年,梁灵光从领导位子上退下来,但是依然非常关心时事,对于民营经济的发展、归侨工作的开展,做出了很大的贡献。1988年3月,被选为第七届全国人大常委会委员、人大华侨委员会副主任。

无论是在革命战争年代,还是在社会主义革命和现代化建设时期,梁灵光始终牢记全心全意为人民服务的宗旨,保持坚定的共产主义理想信念,从“一介书生到勇士、英雄、儒将、公仆”,从大陆到南洋再到大陆,梁灵光的一生“战绩累累、政纪辉煌、有口皆碑”。