编者按:2021年是中国共产党成立100周年。在全党开展党史学习教育和全省开展“再学习、再调研、再落实”活动之际,由中国侨联信息传播部指导,福建省侨联主办,各设区市侨联等协办,联合推出“追梦中华 学侨史 忆侨杰”专题宣传。报道百名闽籍华侨华人和归侨侨眷代表(或事件)与祖(籍)国心连心同呼吸共命运的百年历程,投身中华民族独立解放、社会主义现代化建设、实现伟大复兴中国梦的伟大实践,展现敢拼会拼爱国爱乡无私奉献的华侨精神,进一步凝聚实现全方位推动高质量发展超越、开启第二个百年奋斗目标新征程的磅礴福建侨界力量。

林有声,福建同安人,马来西亚侨生。1920年9月出生,1938年9月参加革命工作,1941年12月加入中国共产党。历任师参谋长,军委作战部作战处第二副处长,师长,军副参谋长、参谋长,江苏省军区参谋长、副司令员兼参谋长、司令员等职。

1 魂系危亡 读书救国

林有声

厦门同安县民安里莲塘保乌营寨西麓的店头村,是一个不足百人的小山村。山高水缺,靠山但村后的山权林权却是几里外的大村庄所有;村前基本是“望天田”。早年,盗匪横行,野兽出没。

1927年,在马来西亚谋生的林有声的父亲林现民,把全家接到海外避匪患求温饱。7岁的林有声到同乡会办的马六甲培风学校上学,亲身经历了华侨饱受歧视屈辱,他和同学向往有一个强大的祖国。

1931年,日军发动“九一八”事变。林有声永远不会忘记培风中学历史老师上的一堂历史课。老师把一张中国地图挂在黑板上。中国像是一片桑叶,一条戴着红徽军帽的毛虫正爬在桑叶上贪婪凶残地啃吃,东北边的好大一块已被它吃掉了。老师满含期望地说:“国家兴亡,匹夫有责。同学们,你们要好好读书,长大了要用你们的知识去唤醒民众,拯救祖国的危亡!”这段话,烙印在了林有声的心上。

1936年夏,他回国进入集美中学求学。然而,1937年,日本帝国主义发动“七七”卢沟桥事变。9月3日,日机日舰掩袭厦门,集美危急。9月10日,日军占领厦门。10月13日,集美中学内迁安溪。林有声参加集美学校“抗敌后援会”“战时青年后方服务团”及下属的“军事训练队”,参加演讲、歌咏、演剧、晨呼等抗日救国宣传。

一天,林有声去一家小书店寻找抗日宣传材料,突然发现一本小册子,上面介绍了八路军东渡黄河开赴前线与日寇浴血奋战的情况,还登载了延安抗日军政大学在全国招生的消息和八路军办事处、通讯处地址。他如获至宝,立即买回来,如饥似渴地读了一遍又一遍。对比国民党丧权辱国、腐败无能,他更相信共产党、八路军才是中华民族希望之所在。他下定决心:“延安是抗战的圣地,要上前线,就要去延安!”

2 奔赴延安 浴血驱寇

1938年林有声(右一)与同学奔赴延安时在广州合影

1937年寒假,同学们纷纷离校回家,留校的只剩下五六十人,大都是海外侨生。林有声、陈耕国、李金发、林步梯4个马来西亚侨生,1个印尼侨生、1个菲律宾侨生、内地学生刘两全共7人,经多次商议,决定由厦门乘船赴香港,再转广州,去找八路军通讯处,请求帮助他们北上抗战。同时,大家立即写家信,以需要下学期学费为由,让家里寄钱来作北上路费。钱到后,他们提出回家的申请,不顾学校的劝阻,开了转学证书,于1938年初,踏上新的征程。

在广州东山百子路八路军通讯处,他们遭到婉拒,理由是“年龄尚小”。屋破偏逢连天雨,他们有人病倒了,林有声得了疟疾,最后坚持北上的剩下4人。这时,他们遇到菲律宾侨生王寄生,第三次到通讯处要求去延安。这次,他们坚定的意志感动了接待同志,终于得到奔赴延安的介绍信。

时值1938年金秋,林有声一行4人经半年多的艰苦跋涉,志同道合的5个南洋侨生终于一起从东南沿海来到了令多少热血青年向往的圣地延安。他们满怀信心,充满希望地去迎接战斗生活。

林有声进入抗大一分校不久,分校东渡黄河,越过同蒲铁路,搬到敌后根据地。1939年9月,他正式调到由刘伯承、邓小平率领的129师,分配到师部队训科当防化干事;第二年调到385旅当参谋,实现了上前线抗日寇的真正愿望。在太行山,林有声一直在129师385旅,先后参加过百团大战,北晋、刑沙战役。

为了粉碎日寇的“扫荡”,有些部队曾化整为零,林有声也曾经当过武工队员,端上刀枪在日伪心脏和敌人进行过殊死的搏斗,曾负伤2次。1943年鬼子进行“大扫荡”时,他在襄桓村带领一组民兵打游击,牵制敌人。

有一天,游击队来到村子发现,30多名老人和小孩都被鬼子绑在一座庙里的柱子上,用军刀残忍地杀害,现场惨不忍睹。在河北瓷县码头镇,武工队与小股鬼子打了一仗,俘虏了2个伪军。在山西祁县,那里八路军有一个独立营,打游击战非常厉害,神出鬼没打得鬼子闻风丧胆。他与战士们战斗、生活了一个月,将独立营的作战经验及时总结,并迅速在部队推广。

在刘邓指挥下,林有声参加了浴血太行驱日寇、挺进大别山逐鹿中原、渡过长江直捣蒋家王朝、进军大西南解放全中国的战斗,从小干事成长为团首长、师副参谋长。

3 抗美援朝 发明坑道战术

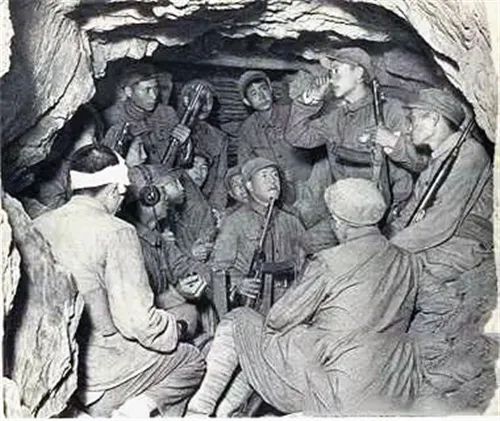

林有声(左一)在上甘岭

朝鲜战争爆发后,林有声所部奉命入朝作战。当时他任志愿军第12军第31师(辖第91、92、93团)参谋长。美军的武器在世界处于领先地位,“武装到牙齿”,这是一场崭新的战争。

12军31师在1951年11月入朝,驻扎于上甘岭边的金城。到了那儿后,林有声作为参谋长,首先要考虑战术。他叫来两个战士谈话。战士告诉他:“我们不怕死,你要想办法能让我们和敌人见到面,大家真刀真枪地拼!”于是,在山里挖坑道的想法就在大家的商议下产生了。

上甘岭战役中的坑道战术

但到真正动手挖掘时,问题又来了。金城作战区域的山都是石头山,比挖土山要困难许多。幸运的是,在入朝之前,该师的任务就是在四川修建一条铁路,遇到石头山需要打通,所以有爆破经验。

经过5个多月的努力,一座大山终于被他们“啃”了下来。整个山体打通了大大小小难以计数的坑道,交通沟挖了1万多米,里面相互连接,山后通到山前,可互相支援,甚至连马匹都可以通过。

但在近距离战斗中,12军装备不如美军。美军有数量众多的“巴顿式”坦克。12军唯一能对付坦克的就是射程只有100米的90式火箭筒。林有声针对美军坦克主要在大山之间的平地活动的特点,在平地上设计了一个网状阵地,在这里挖出了如一张蜘蛛网一样的由很多条坑道组成的阵地,在坑道里又事先储存了火箭筒弹药。12军火箭筒手在网状阵地坑道口近距离攻击坦克,坦克因为视点的原因,远距离的物体能观察到,而眼皮底下则观察不到,就成了火箭筒手的猎物。

1952年6月12日,美军24辆坦克浩浩荡荡开过来了,31师2个火箭筒手打了1个多小时,就击毁敌人7辆坦克,并俘虏美军2个驾驶员和1个连长。

31师通过一系列实战,坑道战术在战场上的名声响了起来,很多兄弟师都来观战取经。但也有质疑的声音。兵团司令员王近山还到师部专题调研。林有声奉师长命令准备了一份汇报提纲并由他接待。

见了面正准备汇报,王近山先开了口:“你只要回答我一个问题,战场上战士们最关心什么问题?”林有声愣了一下:“在战场上,战士最关心的应该是生死问题。”

王近山未置可否,又接着问:“你们修了很多坑道,里面宽敞又干净,如果一打仗,谁都不愿意出来怎么办?”

林有声知道他在关注坑道战术是否可行,回答说:“我们带着光荣的使命来这里,大家都非常兴奋,都想立功,都想打仗,至今也没有出现过战士不愿意出来打仗的事情。”

王金山听了点了点头。后来,志愿军在山势险峻的高地开始用坑道战术打防御战,因为从山上往下打占有很大优势。人们印象最深刻的就是上甘岭战役。

1952年11月1日,12军31师奉命前往上甘岭接替15军45师守御,先到的91团接守597.9高地。当晚,91团就收复了阵地。接下来4天,美7师、187空降团,韩2师、3师一起来攻打这里,每天300余门大炮、27辆坦克、40余架飞机发疯地倾泻20万—30万枚炮弹、炸弹。这是朝鲜战争中单位面积火力密度的最高纪录。

上甘岭是方圆不到4平方公里的2个小山头,双方先后投入兵力达10万之众,43个昼夜的拉锯战,山头被炮火削低2米,化成1米多厚的粉末,冲锋枪、卡宾枪、转盘机枪进灰了都打不了了,战士们从坑道里面出来扔手榴弹、爆破筒。美军每次用1个排或1个连进攻,照明弹始终照耀着飘落雪花的上甘岭,一天要冲锋八九次,美第7师伤亡达2000人。美军哀叹原子弹也消灭不了志愿军。

12军的战术仍是坑道战术和小兵群战术。91团上前线时只提出2个要求:一是要了1000个麻袋,用来装土做工事;二是要了1000个新兵。他们从山顶居高临下挖坑道,在每天的战斗中,实际上只用1个连防守,而这一个连又分成9个梯队,轮流到坑道前作战,这就是坑道战术和小兵群战术。4天之后,597.9高地就基本守住了,敌人渐渐失去信心,1个多月后就基本不来攻打了。

战后林有声感慨:坑道战虽然在上甘岭战役起到作用,但胜利都是那些奋斗在一线的英雄换回来的。“他们个个都是英雄,战斗到了倒下的最后一刻,被敌人包围,他们从来不给自己生的机会,而是选择与敌人同归于尽。”“我记得的英雄就有很多,91团的王万成和朱友光,在最后一刻每个人手拿2个爆破筒冲向了敌人,壮烈牺牲;92团的曾平章,剩下他1个还守住阵地,最后壮烈牺牲;93团杨国良,102团刘保成......”12军共有4500多名将士的鲜血洒在上甘岭。

4 华侨将军 终生无悔

林有声

随着改革开放,林有声终于和阔别数十年而远在马来西亚的家人相见了。他的弟妹们的孩子——几个风华正茂、有着高等学历的华侨后代,也回祖国来探望他,总要问:你有自己的洋房吗?有汽车吗?拿高薪吗?然后提出一个问题:“你在国内经历了这么多危险,吃了这么多苦,不后悔吗?”

林有声想,这也难怪,他们没有经历过旧中国灾难的岁月,也未品尝过华侨流落国外当三等公民的屈辱,他们并不懂得:人生的真正价值不在享受与金钱。于是严肃地回答他们:

“我参加了粉碎日本帝国主义对中华民族侵略的战争,打败了蒋家王朝,解放了全中国,扑灭了美帝国主义在朝鲜燃起的侵略战火,保卫了祖国的安全和东方的和平,我的生活很有意义,终生无悔!”