2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

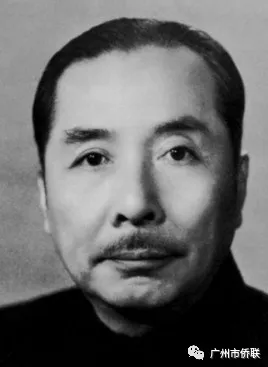

本期推介:致力为公 心昭日月——陈其尤。

陈其尤(1892—1970),广东海丰人,17岁来到广州上学,19岁加入中国同盟会,1912年赴日本留学,1916年毕业回国,1931年加入中国致公党。他曾参加广州“黄花岗起义”,从此矢志革命;他曾因检举蒋孔家族发国难财而入狱,这种正义品质贯穿了他的一生;抗战时期,组织致公党发动广大海外华侨华人捐资捐物支持抗战;抗战胜利后,为恢复与重建中国致公党,积极主张致公党加入中国共产党领导的人民民主统一战线,做出重要贡献;新中国成立前夕,他代表中国致公党与各民主党派负责人及无党派人士在香港联名通电,响应中国共产党的“五一”号召,参与政协组织大纲的起草等工作,为新中国的筹建做出贡献;新中国成立后,曾任第一、二、三届全国人大常委,第一届全国政协委员,第二、三、四届全国政协常委等职务,与中国共产党肝胆相照、风雨同舟。

1892年,陈其尤出生在广东海丰一个名门望族。1908年,17岁的陈其尤来到广州“博济医学堂”学习。在这里,他首次接触到革命党人。1911年,年仅19岁的陈其尤加入了中国同盟会。同年4月27日,陈其尤参加了广州“黄花岗起义”。

这次起义给年轻的陈其尤带来的内心震撼非常巨大,虽然他只充当了普通一兵,但对他本人来说,却是一个走上革命道路的全新起点。在正义的革命行动中,他深刻地感受到舍生取义、慷慨赴死的高尚品格。

黄花岗七十二烈士墓园

1912年,陈其尤赴日本留学,在东京中央大学政治经济系学习。1916年,陈其尤毕业回国,在北方政府财政部任职。1917-1918年,陈其尤毅然辞去北方政府财政部的职务,南下参加孙中山领导的护法运动。

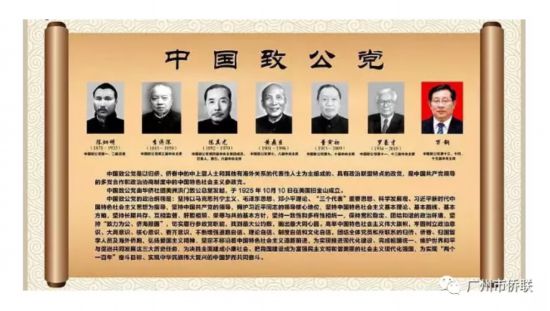

1926年2月,致公党以“致公俱乐部”名义在香港设立党部。陈其尤“为创办人之一”。1931年,陈其尤加入中国致公党,在致公党第二次代表大会上,被选举为中国致公党中央干事会负责人之一。

1931年“九一八”事变后,在国家灾难深重、民族危亡的紧要关头,致公党中央谴责蒋介石的不抵抗政策,要求团结各党各派共组抗战政府,领导全国人民抗击日本侵略,同时训令:“海内外各处党员,一致参加抗战工作,出钱出力,以尽职责。”

1937年“七七事变”后,海内外侨胞怀着“国家兴亡,匹夫有责”的赤子之心,积极支援祖国的抗战救亡。中国致公党是组织海外捐款的主要力量。据统计,从1937年到1941年底,华侨汇款额相当于同期国民政府总收入的1/4,将近国民政府军费开支的1/2。甚至后来的日本政府及学者都把抗战时期的侨汇统统直接称为“抗日战费”。在这样的背景下,1938年发生了一件改变陈其尤一生命运的重要事件。

海外侨胞积极筹款筹资支援国内抗战。

陈其尤与蒋介石早年在北伐战争前的粤军相识,并建立了良好的私人关系。1937年,陈其尤被蒋介石的国民政府委任为驻香港的特派员。此时的香港正是抗战时期国民政府对外采购军火的一个重要场所和通道。负责国民政府采购军火的人,恰巧是蒋介石手谕亲命的财政部长孔祥熙的大少爷孔令侃。在这国难当头之秋,孔令侃不顾手上握着的是广大同胞(包括海外侨胞)的血汗钱,在香港打着蒋介石的招牌,疯狂地从一笔笔军火生意中掘取大量回扣,大发“国难财”。抗战时期国民党政府每年购买军火的款额平均高达2亿美元,而当时军火交易的佣金有的竟达到20%-30%。

纽约侨胞捐赠给八路军的救护车。

看到此种情景,当时身为致公党中央干事会主要负责人之一的陈其尤义愤填膺,忍无可忍。1938年初,出于对国人负责和对海外广大爱国侨胞的交代,陈其尤向国民政府揭发孔令侃种种触目惊心的腐败行径,要求国民政府予以严惩。但是,陈其尤没有想到,他的这一揭发非但未能把孔令侃绳之以法,反而因触及到家族内幕而获罪于蒋介石,给自己带来无妄之灾。

1938年末,陈其尤接到蒋介石要他到武汉向蒋汇报工作的电报,可是刚到武汉机场,他就被军统秘密逮捕,囚于贵州监狱。一夜之间,陈其尤从蒋介石的座上宾沦为阶下囚,这一事件不仅使早年便以身许国、一次次参加民主革命的陈其尤痛苦不堪,也使陈其尤更加彻底地看清了国民党政府的腐败本质。

1941年香港沦陷后,致公党总部宣布停止活动。就在这一年,陈其尤由贵州监狱转到重庆改为软禁。1942年初,陈其尤在重庆街头邂逅时任《新华日报》社医药卫生顾问的少年好友黄鼎臣,这一邂逅,使陈其尤由此接触到了中国共产党人,对中国共产党领导的新民主主义革命有了进一步认识。在此后的三年中,陈其尤还秘密与八路军驻渝办事处和中共南方局负责人进行了更深入的联系和交流。

1944年抗战胜利曙光初现之际,中共南方局向陈其尤建议:“中国致公党是华侨爱国力量的一个基础组织,恢复致公党的活动,对海外华侨的爱国行动具有一定的影响。致公党应尽快恢复起来并多做工作,以便为战后实现和平民主及复兴祖国的建设事业发挥更大的作用”。历经沧桑的陈其尤对抗战胜利后的中国致公党应走一条什么样的路、以及如何改组和发展等重大使命,开始了认真的思考和积极的准备筹划。

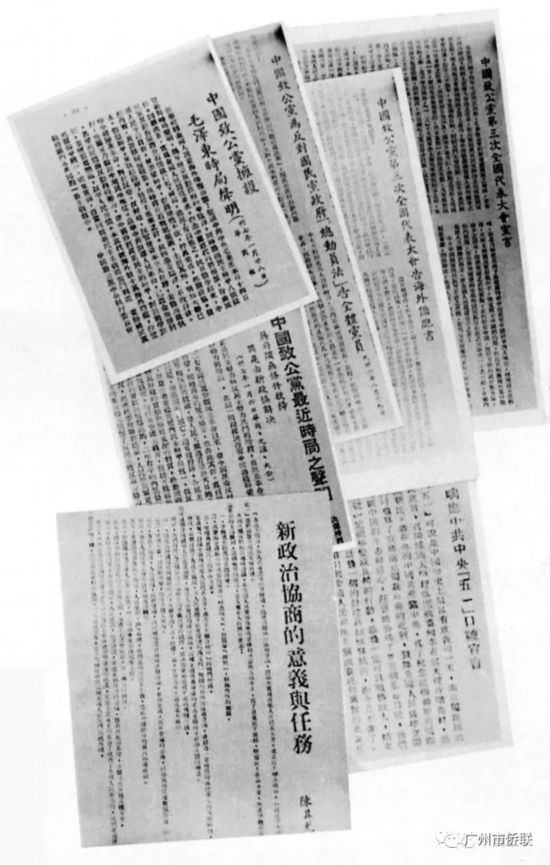

1946年初,陈其尤找到机会摆脱控制,由重庆到达香港,与坚持在港工作的原中国致公党中央干事会成员汇合。在陈其尤的领导下,致公党总部逐渐恢复工作。1946年7月6日,致公党以中央干事会名义,在香港《华商报》刊登《致公党组织概况》启事。《概况》申述了致公党的由来及其演变历史,肯定了中国致公党对辛亥革命、抗日战争作出的贡献。《概况》还指出,总部正在筹备召开党的代表大会,整顿健全党的组织,使党适应潮流与新局势要求的计划。

《概况》发表后,迅速得到了中共和各界民主人士的支持,以及各地致公党和海外华侨的热烈拥护,各地组织纷纷成立了整顿委员会,重新登记党员和整理党务。针对中国国民党的干扰,陈其尤顶住压力,立场坚定地指出中国致公党只有在中共领导下,与国内各民主党派结成一个人民民主统一战线,才能彻底推翻国民政府统治,建设一个自由民主、繁荣富强的新中国。针对国民政府先后发动内战、召开国大以及与美国签订《中美友好通商航海条约》等一系事件,陈其尤以致公党中央干事会名义发表了一系列政治声明,旗帜鲜明地表明了自己的政治立场和政治主张,有效地扩大了中国致公党在国内外的政治影响。

1947年5月1日,中国致公党在香港举行了具有重大历史转折意义的第三次全国代表大会。大会讨论修改了致公党的《政纲》和《党章》,发表了《宣言》、《告海外同胞书》和《致杜鲁门总统文》。中国致公党第三次代表大会制定的《政纲》规定:“为民族解放,国家富强,人民自由而奋斗”。

1947年12月,陈其尤创办《公论》。在《公论》中,陈其尤写下多篇文章,在海内外广为宣传中国致公党的政治主张,揭露蒋介石国民党反人民、打内战、搞独裁的罪行,声援“反饥饿反迫害反内战”的学生运动。

1948年5月,陈其尤代表中国致公党,与各民主党派及无党派人士100多人在香港联名通电,响应中共中央的“五·一”号召,拥护召开政治协商会议。

1948年,陈其尤联合远在香港的各民主党派领导人和无党派民主人士,为筹备新政协、共商建国大计,纷纷踏上了到解放区去的征程。

1948年11月,陈其尤与郭沫若、沙千里、宦乡、曹孟君、许广平、冯裕芳等20多人,在中共地下党的护送下,秘密离开香港到达东北解放区。陈其尤代表致公党全体成员,向毛泽东、周恩来表示要为实现新民主,建设新中国作出贡献。

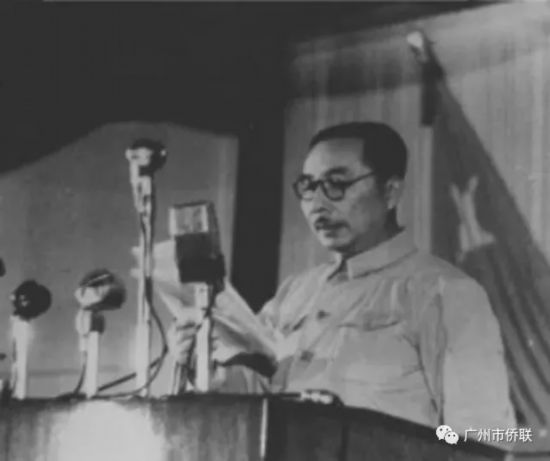

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重开幕。作为中国致公党的首席代表,陈其尤等还分别参加了政协组织大纲等的起草,以及新中国国旗、国徽、国都和纪年方案的审查等工作,为新中国的筹建作出了贡献。

陈其尤在中国人民政治协商会议第一届全体会议上代表中国致公党发言。

新中国成立初期,面对百废待兴的新中国,陈其尤领导中国致公党积极投入到新的工作中,如积极认购公债,团结海外华侨,帮助政府解决归侨、侨眷的合理要求,争取华侨投资,动员海外华侨知识分子回国参加新中国的建设事业。

1951年7月1日,在中国共产党建党30年之际,陈其尤在《人民日报》上以个人名义发表了《没有共产党就没有新中国》一文。指出:“饮水思源,我们应当加倍的感激共产党,崇敬共产党”,“诚心诚意跟着毛主席与共产党前进,最后胜利一定是我们的。”

1950年4月在广州召开致公党第四次全国代表大会。

新中国成立以后,陈其尤作为中国致公党第四届主席团成员,第五、六届中央委员会主席,第一至三届全国人大代表、常委,第一至四届全国政协常委以及广东省人民政府委员,与中国共产党肝胆相照、风雨同舟。

1952年11月,致公党第五次代表大会全体代表合影,陈其尤(前排中)为主席。

作为一个民主党派的领导人,陈其尤的一生是追求真理、追求进步的一生,也是为民主革命奋斗的一生。他的一生所表现出的强烈的热爱祖国、致力为公、追求真理的精神品格,是后人应继承和发扬的一笔宝贵的政治财富和精神财富。