2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

本期推介:岭南有“商”,战火中的文化遗产捍卫者。

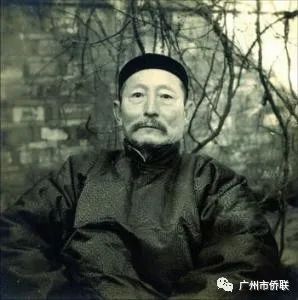

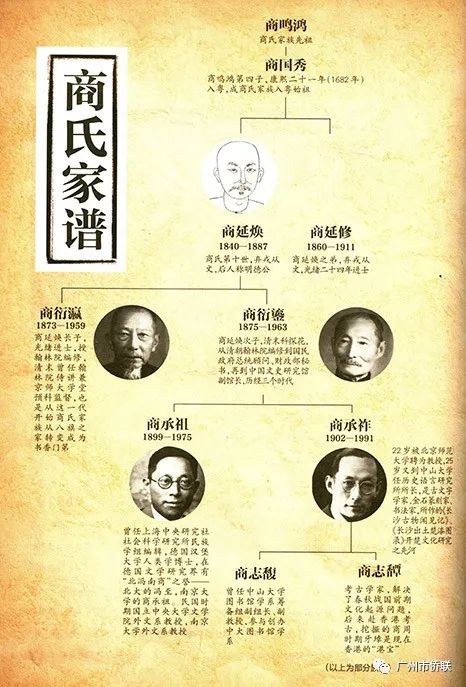

商衍鎏(1875-1963),广东番禺人,有“中国最后一个探花”之称。1906年至1909年,赴日本东京法政大学学习法政。1912年至1916年在德国教授汉语并积极筹建中国语言和文化系,为促进中德文化教育交流立下“首创”之功。他书画水平高超,旧学与新学在其身上融合交汇,1960年被周恩来总理聘任为中央文史研究馆副馆长。其次子商承祚(1902-1991)是杰出的爱国人士,拥护共产党,精通考古,抗战期间冒着战火往返长沙战场抢救珍贵文物,被称为湖南楚文化考古和研究的开山鼻祖。新中国成立后,曾任全国人大代表、全国政协委员和民盟中央委员兼广东省副主委、广东省博物馆筹委会副主任、广东省书法协会主席等职务,为广东省的文物保护工作与博物馆建设事业做出了重要贡献。商家一直以来“不求虚名,不收不义之财”,秉承“藏宝于国、实惠于民”思想,祖孙三代为国无偿捐宝6000件,价值数亿元,为传承和保护文化文物作出巨大贡献。

商衍鎏1875年出生,广东番禺人。他从小苦读,1894年甲午科举人,在广州光孝寺西华堂读书多年。1904年甲辰科中一甲第三名探花,授翰林院编修,入进士馆。其间1906年至1909年被派往日本东京法政大学学习法政。后历任翰林院侍讲衔撰文、国史馆协修、实录馆总校官、帮提调等职。

商衍鎏虽长期受封建传统教育的影响,但能跟着时代前进,顺应历史潮流,政治思想比较开明,意识到封建制度必然灭亡,民主革命不可抗拒的道理。对孙中山推翻满清,建立共和政体表示赞同,丝毫没有主张复辟封建制度的言行,是难能可贵的。

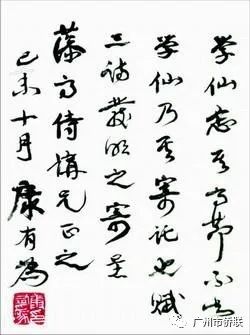

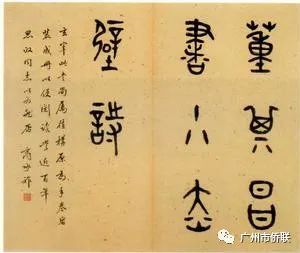

康有为写给商衍鎏的书信。

民国初年,商衍鎏及兄长商衍瀛及他们的家眷避居青岛,德国汉堡殖民学院(Hamburgische Kolonialinstitut)邀请往汉堡殖民学院东亚系任奥托·福兰阁的研究助理,商衍鎏携长子商承祖一同前往。

在德期间,商衍鎏教授汉语,还帮助筹建了汉堡殖民学院中国语言和文化系。殖民学院非常重视这项工作,专门拨出二万马克。商衍鎏编制了采购中文的书目,并向国内订购了一批很有价值的中国图书,成为奠定今汉堡大学汉语系基础的里程碑。拥有八万余册的今日的汉堡大学中文系图书馆,已经成为德国规模最大和最著名的图书馆。“末代探花”商衍鎏为促进中德文化教育的交流立下了“首创”之功。

1916年,商衍鎏回国后曾任江苏省督军署秘江西省财政特派员。任职期间,曾建议财政部修改其中不恰当的条文。财政部同意并交其执笔修改。此事为商人所知,托人说项,说如能将其条文按他们的利益改动一下,将送酬金5万元。商衍鎏不为重金所动,严词拒绝。

商衍鎏热爱祖国,有强烈的民族自尊心,对帝国主义的侵略十分痛恨。当日寇侵略中国东三省时,他在《感愤》诗中写道:惊看砧肉供刀俎,忍撤藩篱逼冀燕。莫恃匡时新有策,长蛇封豕欲难填。诗中对“九一八”事变、日本帝国主义的侵略本性以及国民党反动派卖国投降政策必然带来的后果,给予深刻的揭露和严厉的抨击。他对国民党的苛政无比痛恨,曾以“斗米需钱百万多”成辘轳体长诗加以揭露。

商衍鎏在书法方面造诣亦深。他的作品流传不少,在书法界有一定影响。楷书初学褚、颜,功力较深。中年以后转而致力草书,从章草下手,经过一个时期的临摹,勤习诸名家范本,使书体变化自如,飞逸多姿,60岁以后逐渐形成自己的风格,评者谓其书法兼有颜鲁公的沉着端庄、褚河南的秀劲超逸。行书尤见神韵潇洒,刚柔相济,意趣盎然,具有较高的艺术水平。

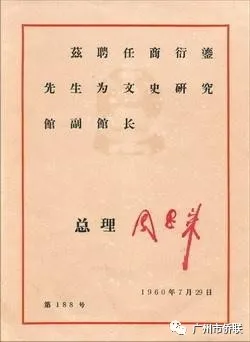

1960年周恩来签发的聘书。

新中国成立后,商衍鎏历任江苏省政协委员、广东省政协常委、广东省文史研究馆副馆长。1960年7月,被周恩来总理聘任为中央文史研究馆副馆长。晚年,他不辞辛苦撰写了一部23万字的《清代科举考试述录》,全书材料翔实,内容丰富,条理清楚,填补了我国学术界的一项空白,具有一定的文献价值。随后又著有该书姊妹篇《太平天国科举考试纪略》。他还从三十馀年的诗作中选出400首,书画26幅,《画竹一得浅说》一篇,并附上徐宗浩所临柯九思《竹谱》,合为《商衍鎏诗书画集》,1962年影印出版,书中文字全部由他亲自缮写。

商衍鎏的次子商承祚(1902-1991),自小酷爱古器物、古文字,是著名的古文字学家、金石学家、钱币学家、古文献学家、考古学家、文物鉴藏家。

19岁时,商承祚师从罗振玉学习古文字和文物鉴赏,把这份“痴迷”转为“正业”。得到名师的指点,商承祚的学术功力在随后的三年里迅猛增长。1923年,商承祚推出了自己的处女作《殷墟文字类编》。此书是中国第一部比较完备的甲骨文字典,全书14卷,收字4184个,其中包括重文3394个,甲骨独体文790个。年及耄耋的罗振玉对于弟子所取的成就颇感欣慰,欣喜后继有人。王国维也欣然为此书作序,称“如锡永此书,可以传世矣”。

商承祚非常注重保护历史文物,甚至可以说是不惜生命。1938年,抗日战争全面爆发,轰炸机长期频繁在长沙轰炸。为了避免古墓被轰炸捣毁,商承祚不顾战火蔓延,在长沙停留了一年多,对所看到及鉴定的出土文物进行了详细的实地调查与逐一记录,包括那时还不为国际汉学界列入研究重点的楚帛书。

当时,商承祚得到消息:东郊有人挖开了一座古墓。他急忙赶到现场,可为时已晚,完好的文物已被拿走,只剩一些残片,其中一个泥团引起了他的注意,这个泥团怎么会有皱折?专业的敏感性告诉他这绝非等闲之物,他赶快包好带回住处。晚上,他在灯下展开这团“泥纸”时大吃一惊,原来这是一种丝织品——帛。帛盛产于周代末年,上面的文字是用漆写的。由于年代久远,帛已变得和泥土一样,其字体古拙难识且非常模糊。那是商承祚第一次见到楚帛书,也是他为时半个世纪楚帛书研究的开始。可惜的是,他将楚帛书交朋友鉴定后不知下落,一直到1957年才从日本友人处获得美国费利尔美术馆拍摄的楚帛书全色照片。承续以往的研究,商承祚最终写定《战国楚帛书述略》这部楚帛书研究史上的扛鼎之作。

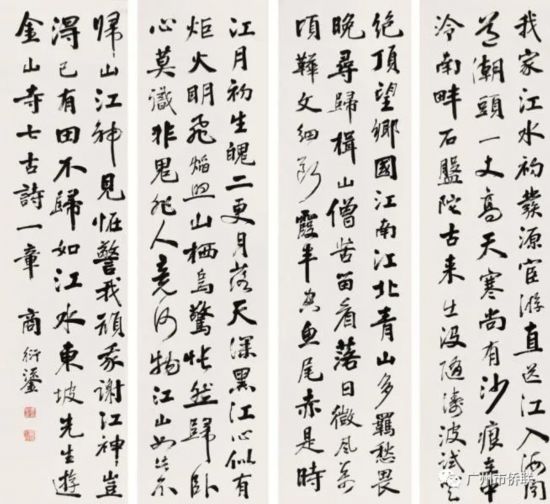

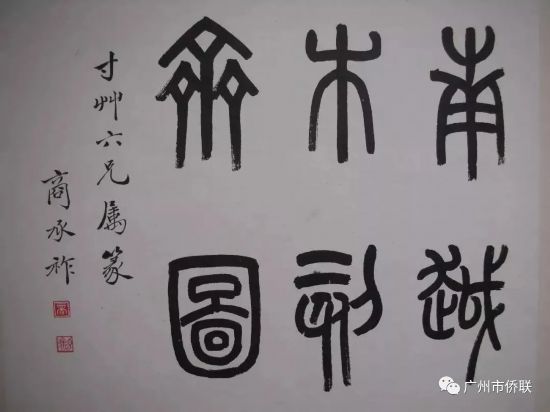

商承祚题《南越木刻斋图》(广东省博物馆藏)

在商承祚先生的一生中,凡是有考古价值的实物资料,他都不轻易放过,总是从保存文物,弘扬文化遗产的角度出发,从事整理、诠释、考证,并利用古文字和古器物研究古史,校勘古籍为中国传统文化的继承和发展做出了巨大的贡献。

商承祚题白云山最高峰《摩星岭》

商承祚也是一位杰出的爱国人士,他一生追求进步,向往光明,拥护中国共产党,拥护建设有中国特色的社会主义。新中国成立后,曾任全国人大代表、全国政协委员和民盟中央委员兼广东省副主委,也曾任广东省文管会副主任、广东省博物馆筹委会副主任、广东省书法协会主席,为广东省的文物保护工作与博物馆建设事业做出了重要贡献。

自商衍鎏起,商家就流传下“心有常师淇澳竹,品宜特立华峰莲”的祖训,告诫子孙人生在世不求虚名,应以治学为本,从事学术研究工作;不义之财,决不收受,否则影响人品道德,为人所耻、可恶。商衍鎏在晚年决定将毕生收藏的文物全部无偿捐献给国家,他认为应该“藏宝于国、实惠于民”。从1960年开始,到1964年去世,他捐出100余件青铜器和明清家具。随后,商承祚又捐献了更多的文物,包括大量的古籍和字画,其中包括著名的郑板桥《竹石图》等等。总计1000余架文物中,一级文物达100多件,二级文物400多件。

1991年,商承祚病重弥留之际,告诫子女将家中所有珍藏全部上交给国家,不能要国家一分钱。商承祚逝世后,其子商志等人遵照遗愿,向国家捐赠500多件文物。2002年,商志又向中山大学捐赠4200册珍贵古籍。接受商家捐赠的单位有故宫博物院、中国国家博物馆、深圳博物馆、中山大学图书馆等十几家单位。

商家并非大富大贵之家,新中国成立后的商家后人一直是工薪阶层,可他们从来没动过卖掉哪怕一件文物,以换取财富的念头。他们捐出去的一副画,即使在当时也能值几十万美元。

中山大学提出要奖励商家10万元,商家坚决不肯收,最后作为奖学金留在了大学里。商志也是考古和文物方面的专家,曾带队前往香港进行考古发掘。2004年,他每年从退休金里拿出一万元,设立了“商承祚人类学奖学金”,专门用于资助人类学系的优秀学子。

时任国家文物局局长的张文彬评说,“商承祚和家人捐献给国家的文物,无论是数量上还是质量上,都居全国第一”。