南京雨花台是新民主主义革命时期中国共产党人最集中的殉难地之一,这其中也有一群侨界共产党员。他们中有的是世界一流名校的学界翘楚,有的在莫斯科经受洗礼锻造成优秀的共产主义战士,有的流亡海外不懈探寻救国良方和救民道路,有的怀揣爱国情怀远渡重洋寻找理想的真谛。

李济平(1908-1930),原名李维选,江苏江阴人。1927年加入中国共产党,同年6月赴莫斯科东方大学学习。1928年回国后任中共扬州特委负责人。1929年底任中共江苏省委巡视员,负责指导南京、镇江、常州等京沪沿线地区工作。1930年7月任中共南京行委书记,同月在南京被捕,8月牺牲于雨花台。

满腔宏愿酬报国

1930年8月,南京《民生报》登载了这样一篇报道:“首都卫戍司令部稽查处,……计于前月二十九日在下关美华理发店楼上,破获机关一处,搜捕要犯郭纪堂、王仲斌、李兴国、李文和、陈宝华、宋如海等六名。当场搜出赤色先锋队组织计划一份,共产党各种传单、标语、印刷品一大包……以上各犯业经该部军法处分别研讯,认为证据确凿,均判死刑……押赴中华门雨花台执行枪决,以昭炯戒。”这是中共南京地下党遭受的第六次大破坏,许多共产党人在这次案件中被捕、牺牲,其中一位便是当时的中共南京行委书记李济平,化名王仲斌。

这位面貌清俊儒雅的年轻才子,却有着超乎普通同龄人的坚定毅力和执着追求。在民族忧患和社会危机中,他不甘沉湎于个人的安逸生活,毅然选择革命道路;为了探寻知识和真理,他曾远赴莫斯科,成为留苏热潮中的一员,在红色圣地中潜心接受布尔什维克的洗礼;归国后,他以饱满的热情投身工作,深入工农群众,苦心孤诣,并在南京革命形势危急时履职赴任,殚精竭虑,不惧生死。他的人生路径,既深深镌刻着时代的烙印,也展现出了一代共产党人为探索中国革命道路所付出的艰辛历程。

一、李济平,原名李维选,1908年3月出生于江苏省江阴县城中街北锁巷的一个书香家庭。他的父亲李厚斋是清末秀才,以教书为业。在家庭氛围的熏陶下,李济平从小也有了受教育的机会。他于江阴城辅延小学毕业后,进入父亲任教的励实中学就读。他生性不善言语和活动交际,却对功课十分看重,悉心攻读,孜孜不倦,成绩优异。然而,由于年景荒芜,家道中落,李济平初中毕业后,家庭无力支持他继续深造,李济平只得暗暗将求学愿望深埋心底,放弃学业,由亲戚介绍在天章绸布店当学徒。

上世纪20年代,轰轰烈烈的大革命浪潮席卷全国各地,积极向往进步的李济平也深受影响。在国共合作的形势下,1926年,李济平加入国民党,并于次年初加入中国共产党。从此,他便将共产主义信仰确立为人生的指引方向,并为之不懈追寻。

不久,李济平担任中共江阴县县委委员,负责职工运动。他积极宣传鼓动,努力将革命的种子向四周播撒。他殷切关注时事动态,厌恶政治腐败,并向同事讲述苏联的革命形势和运动,倡导青年人应高举宏伟抱负,多阅读进步书刊,谋求自身的不断进步。

蒋介石发动四一二政变后,共产党人成为反动政府肆意捕杀的对象,中共党组织活动因此转入地下。在险恶的斗争环境中,李济平并未因白色恐怖的血腥杀戮而心生退却,牢牢坚守共产党员的立场和底线。为了推进工作,他和党小组其他成员找寻各种契机,举行秘密会议,商讨各项对策。生性内向的李济平不多说话,但他善于思考和总结,对于各类焦点问题有着自身独立的判断和见解。遇到与自己意见相左的言论,他据理力争,滔滔不绝,直到双方达成统一意见。这种对于真理执着的求知欲,既反映出他对于工作的严苛认真,更是建立在他对革命事业的忠贞信仰基础之上。在一次党的会议上,李济平坚定地表示,自己将誓死跟共产党走,决不为恶势力所屈服。同时,他还善意提醒各位同志要注意安全,适当隐蔽,体现出他从事革命工作的灵活与机敏。

二、1927年,为了培训革命干部,中共中央从全国各地挑选了数百名党、团员,准备送往苏联学习。6月,李济平正式接到江苏省委通知时,心情格外激动。他在准备行装时,被父母探知,遭到百般劝阻。李济平意志坚决,不为所动,毅然于接到通知后的第三天,偕同缪世友等人秘密乘船到了上海。经过体格检查等手续,他装扮小工模样,来到苏联“恒利”号海船上,经过漫长的旅途颠簸,终于由海参崴抵达莫斯科。

李济平被分配在莫斯科东方大学学习。莫斯科东方大学于1921年设立,是俄共(布)“专为东方殖民地国家、地区和劳动者共产党以及苏俄境内少数民族培训政工干部”的高等院校,并设有中国班。东方大学最初开设的课程有俄文、俄共(布)党史、工人运动史、十月革命史、政治经济学等,后又增加唯物史观、阶级斗争史、自然科学等。为了配合国内国民革命的形势,培养专业的军事人才,1926年12月,联共(布)决定在东方大学开设学制1年的军事政治训练班。大革命失败后,共产国际和共产党为了在短期内培养出一批军政干部,以便更好地进行武装斗争,便将训练班付诸实践。李济平也成为军事政治训练班的一名学员。

莫斯科东方大学原址

东方大学当时约有400多名学生,分为五个教室授课,李济平在第一教室。他常常深有感触地对同学说:“以我们的家庭和个人条件,继续升学都不可能,何能谈到来外国留学?只有党给我这样的条件。我们要好好学习,为革命贡献一份力量,才不负党对我们的栽培。”他非常珍惜这来之不易的学习机会,在功课学业上加倍努力。课堂上,他聚精会神地听讲;课余,又总是在寝室潜心研习,就连假日也很少外出闲逛。学校每年有三个月的野外军事实习,李济平对此尤为重视。他被编在重机关枪连,每次学科测验,成绩总是优等,受到苏联教官和带队队长的器重和赞赏。

1927年底,广州起义失败的消息传至学校后,李济平和同学们心情都很沉重。在一次纪念死难烈士追悼会上,李济平表示:这届学习期满,不再继续升学,一定要回国参加革命活动,以接替牺牲的同志继续未竟的工作。1928年6月,中共六大在莫斯科召开,李济平趁代表们来校找同学谈学习、思想的机会,又诚恳地向代表们提出回国工作的请求。当时,组织已决定他到炮兵学校继续深造,他坚持道:“学习重要,但工作更为重要,何况国内极需要人。”在他的再三坚持下,他的回国申请终于得到了党组织的批准。是年冬,李济平学业修满后,与缪世友等近百名留苏同学一起回到了祖国,准备接受新的革命任务。

三、一心尽快投身革命工作的李济平在回到上海后,由于预约接头处遭敌人破坏,陷入了与党组织失联的困境。但他并未气馁,内心灼热的革命意志和工作诉求驱使他想方设法通过其他方式来达成目标。他机智地化装成卖水果的小贩,在接头处附近耐心守候了近两个月,终于如愿接上了组织关系,随后被分配负责扬州县委的工作。1929年底,李济平调任江苏省委巡视员,负责指导南京、镇江、常州等京沪沿线地区工作。他每到一地,除了听取情况汇报外,更多则是深入基层党组织,了解情况,聆听问题。1930年旧历除夕,当人们都沐浴在新年的团圆喜庆氛围之中时,李济平仍奔波于工作的前线,马不停蹄。他从镇江完成巡视工作后,又冒着严寒和饥饿赶到常州,与当地党组织取得联系。他的忘我工作精神也收获了丰硕的工作成果。

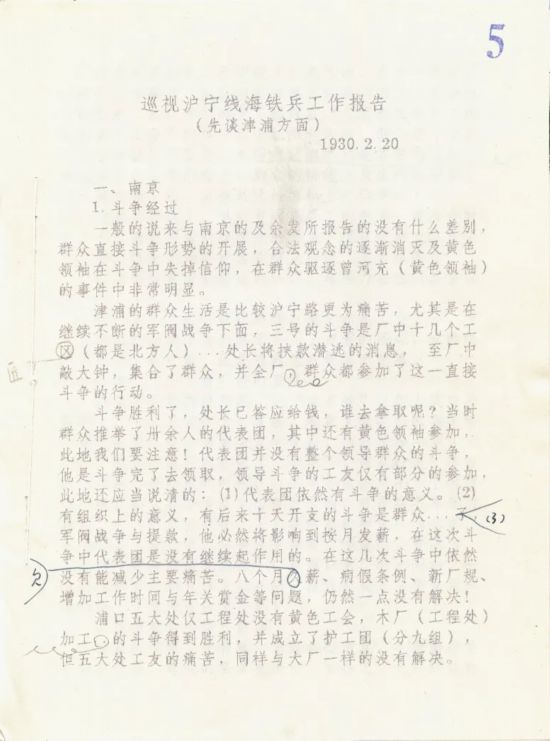

1930年2月,当巡视工作告一段落时,李济平向省委作了一份详细的书面报告。在《巡视沪宁线海铁兵工作报告》中,他从“斗争经过”“目前总的形势与前途”“党的组织与群众组织现状”等几个方面,细致阐述了群众斗争形势及工会组织状况,认真分析了当前所存在的各项问题。他还从工作实际出发,对党组织提出了切实的建议。从巡视工作的角度而言,他对首次作巡视工作缺乏技术经验、因时间和环境紧张而导致深入支部工作不够充分等不足之处进行了揭示和检讨。此外,李济平虔诚地抱着自我审视的态度,希望组织给予关心与批评,督促自身的不断提升:“希望省委详细指示工作上的缺点!否则将成为工作进步的障碍!”同时,他请求组织多给他布置安排工作任务,发挥其更大的作用:“希望不要我坐空屋子静等工作。”经过审慎的考虑和衡量,同年4月,江苏省委调任李济平为南京市委委员,后又调其前往镇江负责党的全面工作。

1930年,李济平任中共江苏省委巡视员时写的告《巡视沪宁线海铁兵工作报告》

然而,由于实际掌握党中央领导权的李立三错误地估计了当时革命形势,提出城市暴动的主张。中共南京市委被迫实行这一方针,于5月16日合并了党、团、工会组织,成立了南京红五月行动委员会。原先秘密的党组织地下工作,也不得不转向“飞行集会”“示威斗争”“五罢运动”(罢工、罢市、罢课、罢岗、罢操)等公开形式,暴露和牺牲了不少同志,党组织受到了很大的损失。在这种岌岌可危的形势下,7月15日,经中共江苏省总行委决定,调任李济平任南京市行动委员会书记,继续开展武装暴动。

临危受命的李济平毅然决然地接受了这一凶险的任务。他内心深知,在当前困顿险恶的环境下,在首都南京继续开展武装暴动,这不啻为一项以卵击石的高危工作,随时潜伏着牺牲的可能。但作为一名具有高度组织性和责任感的共产党员干部,他依旧以昂扬的工作意志和饱满的工作热情坦然面对,全力以赴。经党组织安排,李济平抵宁后,化名王仲斌,以客商身份入住交通旅馆,立即投身到接下来的工作中。

正当李济平为贯彻落实市行委制定8月1日暴动计划而奔波劳碌之时,却陷入了敌人的包围圈。7月29日,由于特务盯梢,正在下关美华理发店楼上机关开会的李济平及其他5名同志当场被捕。随后,敌人循着蛛丝马迹,不断扩大搜捕范围,一大批同志相继被捕,党组织又一次遭受了重大的打击。

李济平等人被捕后,被关押在首都卫戍司令部看守所。面对敌人的刑讯逼供,他坚贞不屈,从容不迫,未曾吐露一丝信息。敌人无计可施,便对他们痛下杀手。

1930年8月18日下午,李济平等20名共产党员,被押赴雨花台执行死刑。这位年仅22岁的共产党员,在灿烂美好的人生光景正徐徐展开之时,怀揣着救国救民的宏伟壮志,义无反顾地将热血与青春抛洒在这方土地,成为革命事业光荣的先行者和前驱者。