朱克靖(1895-1948),原名朱宏夏,字竹懿,号克靖,湖南醴陵人。1919年考入北京大学。1922年,加入中国共产党。1923年,赴莫斯科东方大学学习。1925年,任国民革命军第三军党代表兼政治部主任。1927年,参加南昌起义并任第九军党代表。1938年1月,任新四军政治部顾问兼直属战地服务团团长。1940年,任新四军联络部部长。1944年,任苏浙行政公署主任。1946年1月,任新四军兼山东军区秘书长、联络部部长。1947年初,在山东莒县被捕,解来南京,1948年秋牺牲。

视频摘自中央电视台《致未来书》

戎马书生心为民

朱克靖烈士是中国共产党早期优秀的党员,在一生革命生涯中,始终坚定共产主义的信仰,并为之献出了宝贵的生命。从北京大学到赴法勤工俭学,从莫斯科东方大学到战斗于新四军,朱克靖将一生的年华奉献给了民族独立、人民解放的事业。这位在黎明前牺牲的革命志士用生命践行了“一颗为民心,万古终不泯”的诺言。

一

1895年10月,朱克靖出生于湖南省醴陵县的一个农民家庭,在兄妹12人中年龄最小。在那个风雨飘摇的年代,绝大多数孩子都是帮助父辈在家务农,没有机会上学。然而,朱克靖的父母却想让他通过读书改变命运,他先是入了本乡的一所小学,接受启蒙教育。14岁时,他考入了醴陵县城的中学堂,随后又进入妙高峰中学,因负担不起学费,重新考入长沙第一中学。朱克靖在贫困中上完了中学,但他没有放弃对美好生活的追求。尤其在长沙一中读书期间,朱克靖深受毛泽东、蔡和森、李富春等进步青年学生的影响,积极投身探索救国救民真理的斗争中去。此时的朱克靖,决定走出家乡,开拓视野,他的心中有一个向往已久的学府—北京大学,那里是新文化、新思想的发源地。

1919年五四运动风起云涌,就在这一年24岁的朱克靖考入了北京大学预科班。那时的北京,五四运动的影响不断发酵,新文化运动的各种思潮在相互碰撞,激荡着这个时代的脉搏。尽管朱克靖没有钱交学费,很多时候都是旁听生,但丝毫没有影响朱克靖追求进步的热情。他在这里经常与进步人士接触,积极参加学生运动和工人运动,在陈独秀和李大钊等知识分子的影响下,开始由一个反帝反封建的爱国主义青年,转变为信仰共产主义,并在北京大学积极传播马克思主义。

二

五四运动时期,中国教育界中有一群放眼世界的有识之士,他们主张进步青年走出国门,寻求救国救民的知识和真理。蔡元培、吴玉章、李石曾等教育界人士发起了以“勤于作工,俭以求学,以进劳动者之知识”为宗旨的留法勤工俭学运动,“输世界文明于国内”。当时中国广大青年在帝国主义、封建军阀的压迫下,目睹国势危亡,面临教育遭到摧残,身受失学失业的痛苦,大批青年投入了赴法勤工俭学运动中。朱克靖正是在这样的背景下选择了赴法勤工俭学,和他一起赴法的还有李富春、蔡畅、李立三等湖南进步青年。他们在北京大学预科班短期学习法语,正式加入了赴法勤工俭学的行列。解放后,担任全国妇联主席的蔡畅回忆说:“朱克靖和李富春到法国勤工俭学。”1919年10月,朱克靖和李富春等一行100多人乘坐轮船起程,当年12月17日抵达法国马赛。

这些赴法勤工俭学的中国学生到达法国以后,他们的工作、学习以及生活等,都是由当时的巴黎华法教育会和设在华侨协社的学生事务部安排。位于上海的华法教育会和巴黎华法教育会经常保持沟通,在每批学生赴法国之前,上海华法教育会先将这批学生的基本情况通知巴黎华法教育会。通过这些事前的准备工作,最大程度地帮助这些中国学生联系学校和工厂。当时赴法勤工俭学的学生经济状况各有差异,经济条件比较好的学生被分配到法国的一些大城市,如巴黎、里昂、马赛等;经济条件差的学生被分配到一些小城镇,如麦南、枫丹白露等地。朱克靖家境贫寒,到了法国以后,毫无疑问属于经济条件差的学生。由于赴法的学生日益增多,超过了华法教育会的运行负荷。很多像朱克靖一样的贫苦学生更为吃饭、做工、读书发愁。尽管条件艰苦,朱克靖没有忘记来法国的使命,他立志学成以后为改变中国贫穷落后做出一点贡献。他始终充满着革命的、乐观的共产主义理想。1921年7月,蔡和森、周恩来、赵世炎等发起建立了中国共产主义青年团旅欧支部,后来根据中共中央的指示,将中国共产主义青年团旅欧支部更名为中国共产党旅欧支部,周恩来任党总支书记。朱克靖经由蔡和森、范鸣的介绍,在法国光荣地加入了中国共产党旅欧支部。

受第一次世界大战的影响,法国陷于经济萧条状态,已经无法安排更多的中国学生进入工厂做工,此外,还有巴黎华法教育会的一些工作人员贪污学生们的救济款,使许多学生失去了经济来源,陷入了生活和学习的困境中,遭受着饥饿和疾病的威胁。这些远在异国他乡的青年学子,处于水深火热之中,他们走投无路,决心团结起来,进行斗争。学生们首先要求华法教育会把账目清晰地公布出来,后来出于各种原因,华法教育会始终没有公布账目,这更加激化了学生与华法教育会之间的矛盾。学生们推荐代表到驻法公使馆请求援助,然而使馆及国内的北洋政府均表示无力资助,并要求将这些学生遣送回国,这更加引起学生的不满。1921年2月28日,400多名在法国勤工俭学的中国学生前往中国驻法公使馆请愿,要求“生存权、求学权”。学生们的请愿活动被使馆召来的法国警方驱赶,驻法使馆及北洋政府的种种举措使这些身处国外的学子们对军阀统治陷入绝望,也激起了他们改变旧中国落后无能的决心和热情。

这些赴法勤工俭学的中国学生面临着日益恶劣的经济状况,而且他们的抗议和请愿也遭到了驻法使馆和法国当局的打压。1921年11月左右,法国警方将此前拘禁起来的中国学生押送到开往马赛的火车上,从马赛乘坐邮轮遣回中国。这些勤工俭学的学生身无分文,在回国途中受尽了种种苦难,在途经新加坡、香港等地时,当地爱国华侨华人纷纷给予他们衣服、食品等,并组织募捐,给这些处在归国途中的勤工俭学学生送去了一丝温暖。蔡和森、朱克靖等人正是因为参加各种请愿和抗议活动,在这个时间前后被遣送回国。朱克靖、蔡和森等赴法勤工俭学的学生,从踏上法国的土地那一刻,期望能够在法国学到西方文明和先进的科学技术,将来用于改变中国贫穷落后的局面。此时的欧洲社会风起云涌,马克思主义在法国得到广泛传播,大批赴法的中国学生与法国产业工人朝夕相处,在实践过程中加深了对马克思主义的理解。

从法国回来后,朱克靖为了谋求生计,在北京做了很短一段时间的邮政工人。他一边做邮差工作,一边在北京大学继续学习,并保持与李大钊等进步人士的接触,积极参加各种进步活动。当时李大钊在北京大学成立了北京的第一个党支部——中国共产党北京小组,支部书记由李大钊亲自担任。1922年,朱克靖、王德三、于树德等人作为第二批党员加入这个支部。朱克靖由一个贫苦的农家少年到北京大学的早期党员,他从此走上了谋求民族独立人民解放的道路。

三

1917年俄国爆发了十月革命,十月革命的胜利开创了人类历史的新纪元,为世界各国无产阶级革命、殖民地和半殖民地的民族解放运动开辟了胜利前进的道路。毛泽东在1949年写了一段这样的论述:“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。”十月革命胜利以后,莫斯科成为国际共产主义运动中心,共产国际总部就设在莫斯科。世界无产阶级革命导师列宁就强调,要培养东方各民族的革命干部。1921年4月俄共(布)中央委员会决定开设东方劳动者共产主义大学(以下简称东方大学)。东方大学最初是培训苏联东部地区民族干部的学校,随着中国等东方各国民族解放运动的蓬勃发展,东方大学将干部培训的范围扩大到培养中国、朝鲜等东方各民族的学生。

正是在这样的时代背景下,无数中国共产党人和革命青年都受到了“到莫斯科去!”的有力感染。1921年秋天,东方大学成立了中国班,专门为中国培养革命干部。从这一年开始,中国共产党选派优秀的革命青年到东方大学接受教育,第一批有三十多人,其中有瞿秋白、刘少奇、肖劲光等人。随着国内革命形势的发展和需要,1923年,中国共产党加快了干部培养的节奏,陆续从国内各支部以及旅欧支部选派一批文化水平较高有培养前途的青年,进入东方大学学习。在李大钊主持工作的中共北京区委推荐下,此时正在北京大学读书的朱克靖,加入了赴莫斯科东方大学学习的队伍中。

朱克靖对自己能够被组织选派到莫斯科东方大学学习,感到非常高兴。赴莫斯科之前,他准备好行李,并将手中的工作交接好。朱克靖在北京等候和他一起赴莫斯科的袁玉冰、丁健亚等人,还有赴莫斯科出席共产国际第五次代表大会的中共代表王荷波、刘清扬等。1923年5月,朱克靖、王荷波等一行七人从北京乘火车经过东三省,到达满洲里。当时的满洲里不仅是北洋军阀政府活动的重要场所,也是日本特务刺探情报的地区之一,所以他们在满洲里格外小心,不轻易出门活动。朱克靖等人面临日本特务的严密盘查,想出化装成去西伯利亚伐木的策略,并通过乘坐马车由满洲里越过中国国境进入苏联。此时他们的心情是舒畅的,历经千辛万苦到达苏联,离莫斯科又近了一步,但是他们的心情又是格外沉重的,在自己的国土上,却为了躲避日本特务的盘查而想尽各种办法,这对于这些爱国的青年来说,真是莫大的耻辱。经过一路走走停停,朱克靖等人在1923年的冬天终于到达了莫斯科,随后很快进入东方大学中国班学习。

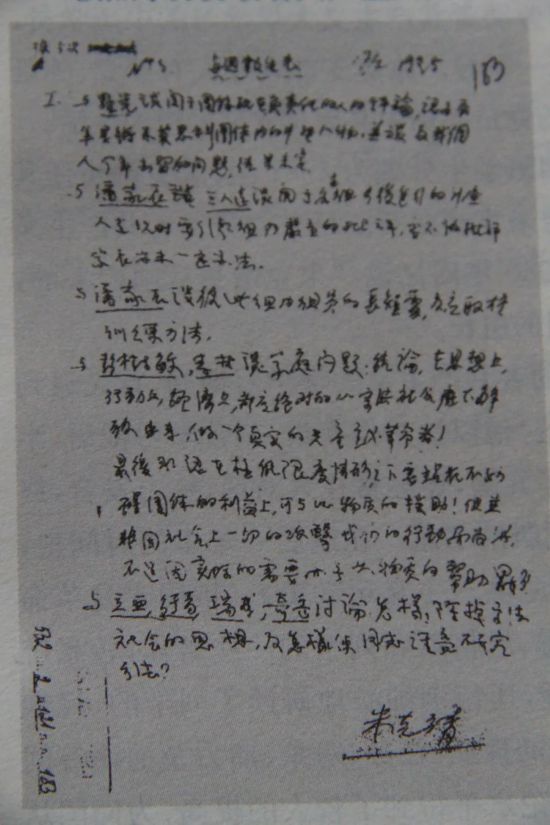

朱克靖在莫斯科东方大学亲笔填写的每周报告表及签名

莫斯科东方大学开设的课程主要有《俄国十月革命史》《俄共党史》《国际工人运动史》等马克思主义基础理论课程,同时还要兼顾学习俄文。苏联政府为了照顾来自中国的这些学员们,给予他们的食品是白面包,当时苏联百姓吃的还是黑面包。因为莫斯科冬天漫长,异常寒冷,对于中国学生来说是一场考验,令人感动的是,苏联政府在自身面临很大困难的前提下,竭尽所能帮助东方大学中国班的学生们解决了生活上的困难。正如陈延年所说的,“一生从未过过这样好的生活。”1923年冬天,中国共产党旅欧支部派出了第二批学员赴东方大学学习,中国班的学员数量不断增加。后来为了学习方便管理,中国班的学生分成了16个组,朱克靖担任其中一个组的组长。朱克靖在莫斯科东方大学的同学、解放后成为工程师的饶竟群在1980年回忆说:“朱克靖是从国内去的,比我们去得早,担任我们小组的组长。”朱克靖在莫斯科东方大学学习期间和其他中国班同学一样,最大的难关就是语言关,他刻苦学习俄语,并且经常找人对话,练习发音,在较短时间内,俄语有了较大提高。在以后一年多的时间里,朱克靖系统的学习了东方大学规定的各门课程,还潜心研究了马克思、恩格斯和列宁的一些文章,重点关注国内革命形势,对其性质、任务、对象、动力及前途有了较为深入的理解,理论水平的提高对朱克靖回国从事革命奠定了理论基础,开拓了视野。1925年,国内革命形势迅猛发展,为了充实国共合作的领导力量,中共中央决定从旅欧支部和莫斯科东方大学抽调一批干部回国。同年6月,朱克靖、李富春、聂荣臻等十余人从莫斯科东方大学启程回国,并于7月初到达上海,向中共中央报到。朱克靖被中央分配到广东区委,投入到轰轰烈烈的北伐战争中去,后来直到为革命流尽最后一滴血。

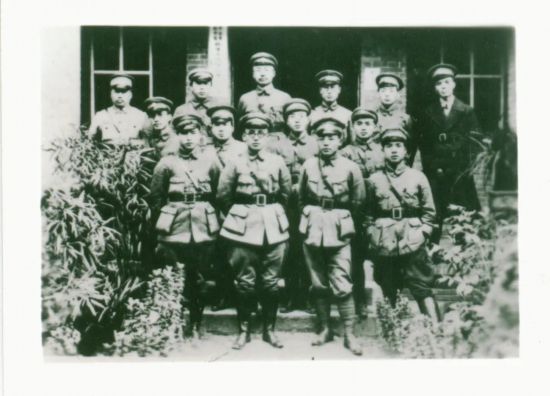

1927年朱克靖与北伐军部分政工人员在南昌的合影。前排左二为郭沫若,左三为朱克靖,左四为李富春;后排左二为李一氓,左三为林伯渠。

四

1947年,朱克靖在做国民党部队起义工作时,不幸被捕。朱克靖被捕以后,敌人先后将其关押在海州(今连云港)、徐州、苏州等地,后为方便软化朱克靖,敌人又将其转押到南京国民党国防部保密局。朱克靖在狱中每日看书,阅读书报,坚持和敌人作斗争,始终表现出共产党人坚贞不屈的高贵品格以及对革命必胜的坚定信仰。后来,朱克靖知道自己的时日不多了,在狱中,他通过各种渠道关注革命发展形势,并且从国民党报纸的宣传中分析解放战争的形势。当他得知整个江南快要全部解放的时候,便当即填词一首,寄希望于人民军队解放江南,以了却他对革命的心愿:“伏枥托骅骝,不为恩仇,江南春意可全收。棋局从容经此日,夙愿方休。”为了迫使朱克靖就范,敌人软硬兼施,他坦然相对,给自己赋诗一首,“此身早许国,被卖作楚囚。壮士非无泪,不为断头流!一颗为民心,万古终不泯。身心为党国,一死何足愁!”字里行间透露出了一个共产党人对于革命信仰的坚守和对革命事业的无限热情。朱克靖一生都怀有坚定的共产主义信仰,终身矢志不渝,在那个动荡的年代里,朱克靖坚如磐石的意志与信仰,使得他在无数次革命的重要关头临危不惧,挺身而出。正是这种对革命的坚定信仰,他才能在被捕后毅然拒绝各种诱惑,最后选择了从容就义,正如古人所说的那样“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

朱克靖罹难50周年的时候,叶飞、张震在《人民日报》发表文章,缅怀他光辉的革命的一生,称赞他是“中共早期优秀党员,大革命时期和新四军的著名政治工作者,八一南昌起义参加者,坚贞不屈的共产主义战士”。

朱克靖被捕后照片