2021年是中国共产党成立100周年。在中华民族这个大家庭,侨胞在祖国发展的各个阶段从未缺席。在传播马列主义建党求索途中,在烽火硝烟抗日救国战场上,在热情支持新中国建设道路时,在春风吹动改革开放浪潮里,在新时代逐梦伟大征程中,都能看到“侨”的身影。

广州作为著名侨乡都市,广大侨胞在百年征程中坚定不移地跟党走,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作贡献了巨大力量,谱写了一曲又一曲壮丽的爱国之歌。

为进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,广州市侨联现推出“百年侨力量”百期系列报道,呈现华侨华人与广州发展的密切联系以及华侨华人的爱国之心、报国之志,共庆中国共产党百年华诞!

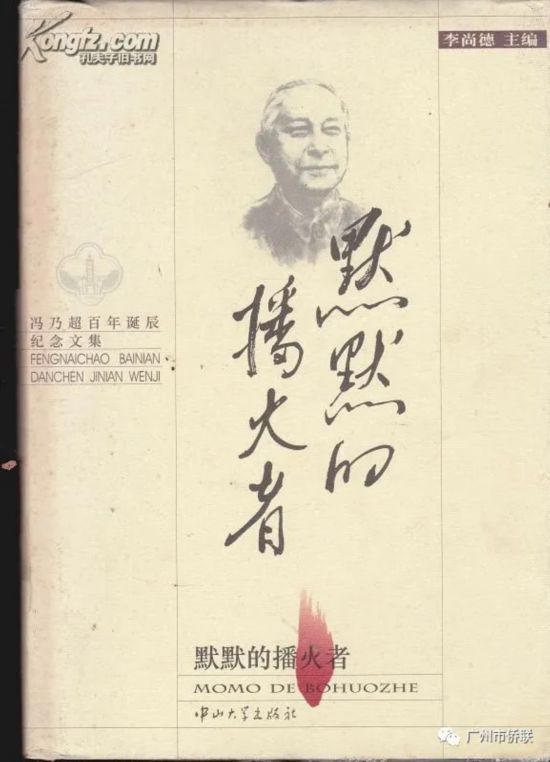

本期推介:默默的播火者——冯乃超。

冯乃超(1901-1983),出生于日本,1927年回国,1928年加入中国共产党,著名的革命活动家、教育家,中国现代诗人、作家、文艺评论家和翻译家。抗日战争和解放战争期间,冯乃超长期担任中共领导的文化战线的组织、统战工作,是中国共产党忠诚的文艺战士。新中国成立后,在中山大学工作了20余年,为岭南教育发展做出了重要贡献。

冯乃超,1901年10月出生于日本横滨华侨家庭,是日本著名侨领、横滨兴中会主干冯镜如、冯紫珊的后裔。1923年,在日本第八高等学校理科毕业后,先后就读于京都帝国大学哲学系、东京帝国大学哲学系社会学科,后改学美学与美术史。1926年三月开始,在《创造月刊》上发表组诗《幻想的窗》等具有象征色彩的诗歌。

幼年求学期间,冯乃超在南海故乡接触到劳苦大众,并耳闻目睹辛亥革命前夕南海乡村爱国者慷慨悲歌的壮举,留下了深刻的印象;在日本的教会学校目睹了种族歧视现象,接受了富国强兵思想,开始接触中国新文化运动。大学期间,开始参与创造社活动,后成为创造社出版部日本东京分部的联络人,并参加了日本革命学生组织的马克思主义读书会和艺术研究会,开始注意日本无产阶级文艺运动,接受苏联和日本的“左”倾文艺理论。

1927年,创造社成员摄于日本东京。左起:冯乃超、王道源、陶晶孙、李白华、成仿吾。

1927年大革命失败后,他毅然弃学回国参加革命工作,编辑、主编《文化批判》和《创造月刊》,成为著名文学团体创造社后期的中坚和主将。后与鲁迅等筹组中国左翼作家联盟,起草左联《理论纲领》,并任左联第一任党团书记兼宣传部部长。不久调任中共中央宣传部文化工作委员会书记、中国左翼文化总同盟党团书记,并编辑中共中央机关刊物《红旗周报》。1928年1月发表在《文化批判》创刊号上的两首诗《上海》和《与街头上人》,标志其诗风从低沉到革命的转变。

1928年4月,冯乃超出版诗集《红纱灯》,反响颇大,奠定了冯乃超在诗坛的地位。同年9月加入中国共产党。

1929年秋与郑伯奇等组织中国艺术剧社,任文学部长。1930年参加筹建中国左翼作家联盟,被推举为《理论纲领》的起草人,并任“左联”第一任党团书记兼宣传部长,次年任文化总同盟书记,为中共的革命文艺运动作出了巨大成绩。左翼文化工作者及其各种组织,对于宣传马克思主义思想,扩大共产党的影响,反对国民党法西斯文化专制主义和文化“围剿”都起了重要作用。

冯乃超曾以中共中央特科成员的身份从事情报工作,是毛泽东所指出的白区保留下来的为数不多的共产党人之一。抗战爆发后,冯乃超发表了被中国现代文学史上称为“诗歌朗诵运动倡导者的‘宣言’”、又是文艺界抗日救亡运动的宣言的著名诗篇《诗歌的宣言》。

1938年到郭沫若领导的政治部第三厅任职,并参加筹备中华全国文艺界抗敌协会,后任理事兼组织部副部长。抗日战争期间,他在周恩来同志和中共中央南方局的直接领导下筹组中华全国文艺界抗敌协会,任文协常务理事及组织组副主任,编辑《抗战文艺》;担任郭沫若主持的国民政府军事委员会政治部第三厅的中共特支书记,并领导孩子剧团;又任中共中央南方局“文委”委员、重庆国共谈判中共代表团顾问。

解放战争时期,任中共中央南方局“工委”委员、“文委”书记;任中共中央香港分局“工委”委员、“文委”书记,主管香港文化和统战工作,编辑《大众文艺丛刊》;任华北人民政府教育委员会委员,第一届政协代表,中华全国文学艺术工作者代表大会代表资格审查委员会主任。

冯乃超在创作上以诗歌为主,也写小说和评论,曾翻译过一些日本文学作品,在现代文学史上有一定地位。身为文化先锋,却甘愿做无人知晓的文化界的统战、组织工作。晚年常有一些编委会、出版社把他列入现代文学家的名单,邀他写小传,他全部以“我不是诗人”、“我不是作家”而拒绝。

新中国成立之初,冯乃超任中央直属机关党委文教书记、人事部副部长,联系高等教育部。1950年,叶剑英向党中央打报告,要求调冯乃超到南方局工作。此事被广东省文教委员会知道后,也向党中央告急,陈述中山大学是孙中山先生手创,地处祖国南大门,靠近香港澳门,在教育界有特殊的地位,需要一位高水平、懂知识分子工作的党内同志来担任书记,这个人非冯乃超莫属。政务院总理周恩来为此跟冯乃超谈话,说明情况,并说调到中山大学工作,等于无过而降级了。

冯乃超淡淡一笑,说:“谁都希望到前台表演,后台工作谁去做?谁都愿意到中央工作,地方工作谁做?谁都想领导别人,被领导的事谁来干?只要是革命工作,为什么要去计较这些?”翌年初,经周恩来总理批准、毛泽东主席委任为中山大学副校长。面对当时中山大学仅剩8个学系,教授也只剩85位的严峻局面,冯乃超紧紧抓住人才培养和学科建设这两个关键不放松开展一系列“广揽人才、设置研究所、发展教师党员”等强有力措施,使中山大学发生深刻变化。

尔后,冯乃超在广州工作20余年,历任中共中山大学委员会第一书记、中共广东省委高等学校委员会第一书记、中共广东省委委员、中共广东省委文教部副部长等职,当选为第一届全国人民代表大会代表、中共八大代表、广东省政协副主席等职务。

1975年,冯乃超调离中山大学,1983年,在北京逝世。冯乃超不仅以突出的创作成就给世人留下了珍贵的文化遗产,更以执着的人生追求留下了无价的精神财富。2001年,“冯乃超诞辰一百周年座谈会”在人民大会堂举行,时任全国人大常委会委员长李鹏为纪念冯乃超诞辰一百周年题词:“革命文学奋斗终生,勤劳钻研磊落光明”。

参考资料:中新网、共产党员网、中山大学官网及《广东中共八大代表风采录》。

来源:广州市侨联