上世纪80年代以来,国内相继出版、再版了陈舜臣先生的《风云儿郑成功》、《鸦片战争》、《甲午战争》、《太平天国》、《大唐帝国》、《儒教三千年》、《日本人与中国人》、《西域余文》、《鸦片战争实录》等几十部作品,掀起了一股不大不小的陈舜臣热。

陈先生是日籍华裔,1924年生于日本神户,毕业于大阪外国语学校印度语科,1957年开始写作,1961年成为专业作家,主要著作有《枯草根》(获江户川乱步奖)、《青玉狮子香炉》(获直木奖)、《孔雀路》(获推理作家协会奖)、《实录鸦片战争》(获每日出版文化奖)、《敦煌之旅》(获大佛次郎奖)、《中国历史》(十五卷)、《十八史略》、《马可波罗》等等,近二百部,总销售量二千多万册,在日本文坛,享有盛名,是家喻户晓、深受敬重的学者型作家。

他的作品与枯燥的历史专著或国内风行的戏说完全不同。他尊重史实,钻研经典古籍,实地勘察采访,用冷静理性的目光,在世界历史的框架中审视中国近代的衰败,在风云变幻中刻画描绘人物的性格命运,力求做到历史真实和艺术真实的统一。他是日本艺术院中唯一的华裔。在中国历史小说这个领域,日本文坛无岀其右者。正如他的同窗挚友、著名历史小说家司马辽太郎所说,能够让日本人真正了解中国历史的,只有陈舜臣,他的存在,本身就是一个奇迹。

上个世纪七、八十年代,陈先生经常率全家回国采风,我曾多次陪他们旅行。他博览群书,学养深厚,谦逊朴实,平易近人。他喜欢沉思默想,目光和思想,总是遨游在历史的天空。与学者作家交流时,他旁征博引,条分缕析,滔滔不绝,而在寒暄应酬时,他又噤若寒蝉,呆若木鸡,找不到话题。1979年秋天,陈先生为写《三藏法师之路》,率领全家及两个日本助手,应中国作协邀请,回国采访。我们沿着玄奘取经学法的足迹,访问了吐鲁番、库车、阿克苏、喀什,最后到达塔什库尔干。

塔什库尔干位于帕米尔高原东部,平均海拔四千米,途中要翻越几座高山。听司机说,中巴公路中国段,全是砂石路,沿途高山峻岭,悬崖峭壁,很多地段被泥石流冲毁,轿车上不去,只能用吉普车,单程就要十几个小时。当地外事部门规定,高血压、心脏病者不宜上去,所以行前要在喀什检查身体。陈先生带的两名日本助手,一为女画家,为其新作画插图;一为朝日新闻记者、小说家伴野朗,写纪行报道。别人都顺利通过,偏偏伴野朗血压过高,医生怕出事,不同意他上山。伴野朗激动万分,红头胀脸,不依不饶,一下子变成了“野狼”,逮谁跟谁嚷。他说,我不去怎么写报道?我写生死状,万一死在路上,与你们无关,我自己负责!

当地医生不同意他去,而他又非去不可,双方各持己见,僵持不下,陈先生夹在中间,左右为难。明天就要出发,这样对立下去也不是办法,我建议领导请示北京,由中国作协领导定夺。当时通讯设施落后,联系极为不便,电话由喀什打到乌鲁木齐,再转北京,直到深夜,总算找到了主持工作的冯牧先生。他在云南当过兵,有丰富的高原旅行经验,考虑了一下说,我看问题不大,为防万一,要有医生随行,带上氧气。有了尚方宝剑,我心里有了底,于是与“野狼”约法三章:不准喝酒(他是酒篓子);不准跑动(他心脏不好);感觉不适马上报告,不准隐瞒。

就这样,临时又请当地外办增加了一辆北京吉普,三辆车,带着医生和氧气,由喀什出发,颠簸十六个小时,到达塔什库尔干。我们住在县招待所,每人一件军大衣,和衣而卧,彻夜未眠。医生说,这是高原反应。第二天,我们去草原寻芳探胜。蓝天白云,绿草如茵,雪山皑皑,清风习习,恍若仙境。在那一尘不染的蔚蓝中,仿佛人的身体、思想、灵魂也变得纯净透明。怪不得伴野朗死活要来,这壮丽风光,值得赌上身家性命。记得当地人喜食雪鸡,说是大补。陈先生劝阻说,这是雷鸟,生活在雪线以上,在日本是珍稀动物,万万吃不得……

1981年10月13日,陈舜臣先生率夫人、儿子儿媳、女儿女婿,从新疆旅行回来,住在北京燕京饭店16楼26号房间。那天晚上,作协在康乐餐厅为他们饯行,回到饭店己经8点多钟。陈先生听说巴老从法国回来,也住在这里,想见见巴老,送几本书。

那年春天,巴老率领中国作家代表团访日时,陈舜臣夫妇特意从神户赶来,到成田机场迎接,当晚住在东京,第二天上午又去饭店看望巴老。他们夫妇年轻时都是巴老的读者,敬重巴老的道德文章。我打电话给巴老,巴老说:“在这里,我是主人,陈先生是客人,我应该去看他们。”陈先生说,这可使不得,巴老是德高望重的长辈,我应该去看望他。我说,这是巴老的意思,恭敬不如从命,我去接巴老吧。

巴老穿一件褪色的蓝布中山装,白发如雪,人瘦多了,显得疲惫苍老。他从桌上拿起一本德文书,很厚很重,好像是文物目录,说陈先生喜欢文物,也许有用。巴老想写几个字,但摸摸上衣口袋,没有笔,我把我的笔递给他。巴老摘下眼镜,在书的扉页上写:“舜臣先生留念。巴金一九八一年十月十三日。”日期写的不太清楚,巴老又描了一遍。

我和巴老一起走出房间,巴老问:“陈先生住几楼?”我说16楼。巴老说:“比我们还高。”我说:您刚从国外回来,连家都没回,又接着开会,太累了吧?巴老说:“还好,还好,回上海要休息几天。”

陈舜臣全家,站在房间门口迎候。巴老走进客厅说:“一年多了,又见到你们,很高兴。去年你们到机场接我们,仿佛是昨天的事。我刚从瑞士回来,在那里待了一个星期。在法国住了两个星期,在里昂参加国际笔会大会。日本也派高桥健二先生出席了。中国现在有三个笔会中心,北京、上海、广州。这次代表团有九个人,三个工作人员。”陈先生问,台湾笔会去了没有?巴老说:“由香港笔会代表的。我年轻时到过台北,日月潭风景很好。”

陈先生的妹妹、在中国国际电台工作的陈妙玲女士说:“1962年,我陪日本广播代表团到过您家。那时您女儿好像在中学读书。”巴老说:“对,对,是日本广播代表团。快二十年了。我女儿是学戏剧的,现在《收获》杂志当编辑。儿子到农村插过队,在工厂也干过,后来考上了大学,学中国文学。”陈先生说:“欢迎您常来日本看看。”巴老说:“谢谢。我十七号回上海,说国内机票没有了,买的是国际航班,要很早起来赶飞机。”巴老说着,把那本大书送给陈先生,起身告辞。陈先生一家,把巴老送到电梯前,鞠躬告别。

1984年秋天,陈先生和日本著名评论家加藤周一率《敦煌之会》访华团来访。一路上,常有日本游客认出他,过来施礼问候,合影留念。在敦煌宾馆,有几个日本青年,是先生的粉丝,找到了先生的房间,高兴地说:“我们就是读了您的《敦煌之旅》,才结伴来的。在这里遇到先生,并请先生签字,非常荣幸。”一位日本朋友对我说,《敦煌之旅》这种游记类书,在日本一般也就发行二、三千册,但陈先生这本书,史料翔实,文字优美,笔调亲切流畅,知识性、趣味性都很强,印了20多版,发行20多万册,简直是个奇迹。

上个世纪七、八十年代,陈先生年年回国,有时一年就回来好几次,常常见面。中国作家团到日本时,陈先生夫妇也总要在百忙中出面接待,在神户有名的“第一楼”中餐馆,设宴款待。

1994年8月,先生在讲演中,突然昏迷,失去知觉,到医院抢救,诊断为脑左侧基部岀血。几天后,恢复知觉,但右半身麻痹,右手不能握笔。一个作家,失去了笔,无法写作,是莫大的痛苦。他坐卧不宁,焦躁不安。周围的人劝他用左手在电脑上打字,但他用手写了一辈子,怎么也不能适应,只好放弃。这时,早就答应的新闻连载小说交稿日期迫在眉睫,他觉得自己还能写,就在孙子的练习本上,试着用左手握铅笔写字。连载每次要写四百字的稿纸三张。开始时,一张稿纸要写三个多小时,累得头昏眼花,气喘吁吁,后来渐渐快些,但也非常吃力。从第二十二回开始,他用不能动的右手垫着左手写,岀院时,一共写了125张稿纸。他说:“我怕编辑看不懂我用左手写的铅笔字,请熟悉我笔迹的编辑来看,他说不要紧,能看懂。这样我才有了信心。”

他住院半年,岀院回家的第三天,即1995年1月17日,发生了阪神大地震。面对那些胆战心惊手足无措的人们,自己却手脚僵硬,寸步难行,爱莫能助,不禁潸然泪下。为了给那些流离失所、失去亲人的人们,送去一点关心、温暖和鼓励,他主动拿起笔,为《神户新闻》写了一篇文章《神户没有毁灭》。

当他离开一片瓦砾废墟的神户,去冲绳疗养时,心想,我的身体也许永远失去了自由,但我不能无所事事,坐以待毙,必须尽快恢复体力,把尚未完成的工作做完。早晨,他到海边,光着脚,练习走路,海滩上留下他歪歪斜斜的脚印和踉踉跄跄的身影。妻子责备他不遵守医嘱,但他置若罔闻,坚持练习。在冲绳休养了两个月,蔚蓝的大海,亲人的关怀,朋友们的鼓励,给了他勇气和信心,离开时,身体恢复得很好,可以拄杖而行。

回家后,他努力寻找机会回归社会,积极参加各种活动,为当地的万人音乐会,写了《安魂曲——跨越刼火》。同时,他又开始了创作,并且到中国、美国、英国、西班牙、葡萄牙、古巴等地采访,出版了《成吉思汗一族》、《曹操——魏曹一族》、《桃源乡》、《青山一发》、《曹搡残梦》、《龙凤之国——追寻中国兴衰源流》、《六甲山随笔》、《论语抄》等新作。

2008年1月5日晚上,他第二次脑岀血。这次是脑右侧,左手麻木,不能握笔,话语不清,而且岀现吞咽障碍,只能用鼻饲维持生命。治疗三个月后,吞咽障碍消失,终于可以像正常人一样进食了。身体情况有所好转,他又开始写作。《大众读物》请他写卷末随笔,妻子劝他婉拒,但他说答应过的事,必须做,于是由他口述,由妻子、女儿笔录,按时交了稿。他的日程表上贴满了密密麻麻的纸条,上面写着报刋杂志的截稿日期。他担心写了一半的《李白》连载中断,在康复训练中坚持创作。他说:“回忆我的创作,在收集查阅资料写笔记时,就完成了一半。这次倒下,我最害怕的就是丧失记忆。但病后三个月,我打开记忆的抽屉,发现东西还在,兴奋极了。虽然我说不岀来,但那些人物,如李白、白居易、陶渊明、波斯的乌马鲁·哈依牙母(1040—1127年 伊朗天文学家、数学家、哲学家、诗人)等还活在我心里。我能写的人物还有很多,他们一直在我身边,没有离开。”

2010年,我去日本研究野间宏时,他的夫人告诉我,陈先生仍在专门的康复医院中治疗,虽然已经85岁,但依然自强不息,壮心不己,天天练习写字,练习起坐,希望有朝一日,重新拿起笔。

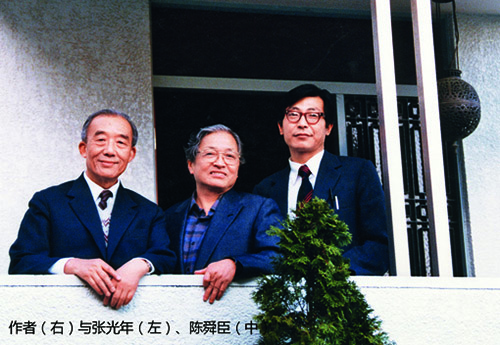

2015年1月21日,陈先生走了,他心中那些还没有来得及写出的人物和故事,也随他而远去,但他高洁的人品文品,将永远活在读者心中。(文、图 / 陈喜儒)

来源:《海内与海外》杂志