“像牛一样劳动,像土地一样奉献。”我又一次站在路遥的墓碑前,看着铭刻在墓碑上他说过的这句话,我依然无法抑制这句的眼泪,扑簌簌地要流出来。

我为路遥落泪,自己不知已有多少次了。但我知道为他落泪,是在我听闻他英年早逝的那个日子。而那还不是头一次,因为我在《收获》杂志1982年第三期看到他的中篇小说《人生》时,就流过泪了。不过这一次为路遥流泪,是我流得最痛心的一次。我与路遥生活在同一个城市,可是告诉我路遥早逝噩耗的人,却是远在千里之外的同乡董生龙。他那时做着青海省作协主席,并兼着《青海湖》杂志的主编,我听了他电话里的话,愣了有好一阵,我愣着知道自己流泪了。我流着泪先在心里叹惋地轻语了一声:盛世英华,可惜了……我叹息路遥的英年早逝,想他如果活着,不知还有多么了不起的文学贡献呢!

路遥的生命,或许就是为着文学而存在的。听他说过,在七八岁时,因为家里穷,父亲把他带到几百里外,过继给了他的伯父。当时说是来玩的,几天就回去,可父亲却在来日清晨,撂下他一个人悄悄地溜走了。尽管路遥那时还小,但他敏感的心已有察觉,他不想让父亲难堪,在父亲溜走时,他跟了一段路,出了村子,躲在一棵大树的背后,目送着父亲走远。路遥深情地记录了这次经历,说他真想大喊一声,跑过去,抓住父亲的腰带,死活跟着父亲回家去。但他控制住了自己,任凭眼泪刷刷的往下流。他知道,伯父虽说也老实,也贫穷,但还咬牙能够勉强供他读书。这就非常好了,年幼的路遥,把能读书上学看得重于一切。

这是路遥的智慧,惟其如此,我们今天才能谈论路遥,怀念路遥。

坦率的说,我能走上文学之路,是路遥的《人生》带着我走来的。

上世纪的80年代初,我在扶风县农机局以农代干的打发着日子。现在的人很少理解“以农代干”这样的名词了,如果读了路遥的《人生》,认识了《人生》里的高加林,知道了他的特殊身份,大概就能知道以农代干的意思。也就是说,我虽然身在机关做着干部的工作,吃的却是农业粮,是要把生产队分配给我的粮食,按照合同约定,缴售到辖区粮店,拿着粮店的收购清单,再到工作的单位,由分管后勤工作的人按合同从县粮食局等量兑取粮票,我才可以在工作的单位吃到食堂的供应。这样一个身份决定我的姿态必须是积极主动的,小心谨慎的。否则,随时都有被解除的危险。

刊发了《人生》的《收获》杂志,就在这个时候捧在了我的手上。是夜,我卧床看了一个开头,就再也放不下,一口气读到深夜三时多,把路遥的一部《人生》读完后,翻过来,对其中的一些章节又重读了一遍。我读得泪流满脸,为高加林,为刘巧珍,也为黄亚萍等……在我的意识里,觉得路遥笔下的高加林就是我,他的理想和追求,他的命运和生活,几乎就是照着我当时的思想轨道和生活道路来写的。

合上杂志,我闭上眼睛,却还关不住热喷喷流出的眼泪……无可奈何,我从床上爬起来,坐在了一张简陋的三斗桌前,认真地开始了自己的文学写作。

到今天,缅怀路遥,我最为感动的,是他影响了我,引领我无怨无悔地走上了文学之路。

其实要说,不只是我,那一代如我一样的青年,谁没有受路遥的影响?谁没有被路遥所引领?他的成名作《人生》,以其强烈的现实主义色彩,将永远成为影响和引领人们追求美好生活的精神向度。

记得几年前的一个腊月天,我和几位文学界的朋友受邀去陕北的志丹县参加一次文学活动。主办者召集了一场声势浩大的报告会,轮到我作报告时,选题自然地定在了路遥和他的作品上,我给大家说,我在陕北这块神奇的土地上,说不出别的话,但我愿意和大家重读《人生》。

重读《人生》,从哪儿读起呢?

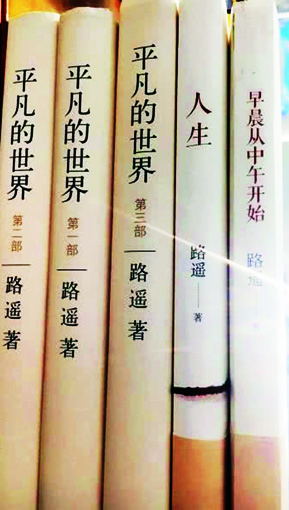

我不知别人会怎么说,但在我阅读了路遥的全部作品后,我想我们从他的随笔《早晨从中午开始》来读,也许更能读得懂路遥,也许更能够读得透《人生》。

《早晨从中午开始》是一个阅读路遥和《人生》的通道,从此能够真切地穿透他的作品,从而进入他的内心世界,使我们清晰地看到他对文学的执着,以及创作过程的艰辛,正所谓“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”。是的,他的追求与成功,他的忧思与矛盾,都深深的渗浸着传统文化的汁液,这是他作为一个农民的儿子的生命必然,他因此受益匪浅,成为创作时取之不尽的生活源泉。他立足于此,又眼现世界文化,广纳博取,把鲁迅,把托尔斯泰、肖洛霍夫等大家名篇百读不厌,使他的创作境界宏阔而高远,又意韵深长。

奠定了路遥创作基础的《人生》,应该是他这一生命和生活背景的必然产物。他年轻的生命,就曾不停地奔波在“城乡交叉地带”,充满生气和机遇的城市生活,对于身处封闭贫困农村的他构成了一种双重的刺激,是物质上的,更是精神的。路遥痛苦地思考并理解了这一现象,于是在有可能破除旧的框架,产生新的机遇时刻,他敏锐的突入进去,用他的笔,形象生动的为苦闷着的农村青年(有知识没知识都没关系)推出了一个独具典型意义的人物。

这个人物就是高加林。他身上具有了现代青年敢于向命运挑战的自信和坚毅,同时又保持着质朴和勤劳的传统美德。他心性极高,有着远大的理想和报负。当生活给了他可能大显身手的机会时,他即投入了极大的热情,努力工作,力图有所作为。在此之前,村子里日出而作、日落而息的生活,让他无奈而苦恼,甚至有些绝望,恰在其时,善良美丽的农村姑娘刘巧珍闯进了他的生活。这使失意之极的高加林获得了精神上的慰籍。突然地,高加林的生活发生了变化,他走进了理想中的城市。在这里,他又遇到曾是同学的城市姑娘黄亚萍。与巧珍相比,黄亚萍的洋气以及开朗活泼、大胆炽热,自然使高加林的情感发生了倾斜,慢慢地接受了黄亚萍的爱。这使刘巧珍大受伤害,但心底善良的她,眼含热泪接受这一难以接受的现实。

好梦总是难圆。高加林进城的事因为体制的原因,他被人告发了。结果,他只有再次回到农村,而且一下子扑倒在了黄土地上。(上)( 文 / 吴克敬)

来源:《海内与海外》杂志