采访:蒋宏达、徐世博

本文转载自《东方历史评论》微信公号:ohistory

蔡志祥先生是香港中文大学历史系的教授,他的研究领域很广,包括华人社会的节日与民间宗教、近代中国的家庭与宗族、中国商业史、华南及东南亚华人社会。在他个人网页上有一段学术自述,很能反映他的学术旨趣。他说:

“我有兴趣的历史是当代的个人、家庭、社群、国家和政府如何谈论、解析和运用过去来建构现在。也就是说,我有兴趣的是历史如何在不同的时代、被不同的群体叙述和再述;在重整历史的过程中,过去如何被选择和遗忘、想象如何被历史化、事实如何被妆饰化;谁主宰对过去的讨论,没有声音的个人和群体的生活和生活方式可以从哪里知道。也许,我尝试追求的历史,是在思考和学习过程中不断地模塑的自我。”

在访者的印象中,蔡先生朴实而睿智,对很多研究议题都有独到见解。以至在很多学人讲座和会议的场合,如果他在场,听众们每每会期待听到他的提问或点评。他的发言常有各种巧思,给人很多启发。

在约访时,访者曾经写道,可以把主题设在华南研究的跨地域联系的视角上,因为包括访者自己在内不少从事区域社会史研究的年轻学生往往“困”于个案之中,因不知如何走出一些既有框架的限制而倍感迷茫。同时,访者也希望,通过他的讲述可以展示一点华南研究中尚不大为人熟悉的地方。

东方历史评论:蔡老师,您好。我曾修读过您的不少课程,特别是其中“中国的商业与社会”、“近代中国的节日和民间宗教”和“侨乡研究”三门课,给我们留下了很深的印象。我们发现,这三门课大致对应着您的三个主要研究方向:商业史、节日与宗教、华南-东南亚华人社会。您能不能结合自己的治学经历来谈一谈您是如何进入这三个方向的研究的?

蔡志祥:好的。我最初主要做经济史研究,硕士阶段研究的是近代湖南的米粮市场,那时没有想过要研究节日和宗教,更没有想到要研究海外华人,对后来兴起的“历史人类学”也没有多少概念。一开始我的兴趣集中在“经济”和“政治”上,对“社会”产生兴趣,应该说是受了人类学的影响。我在中文大学读书时,担任过人类学系的助教,结识了华德英(Barbara Ward)教授,是她建议我关注乡村社会。那时,我意识到,如果要了解中国社会,就必须了解家庭和宗族。这一点也是从人类学那里学来的,因为人类学最基本的就是研究人跟人的关系。要搞清楚这些关系,首先就要研究家庭。我在阅读湖南的史料时,注意到了家庭和宗族的作用。后来去日本留学,东京大学那边收藏了不少族谱,于是我开始研究族谱。20世纪五六十年代产生几个很重要的理论,一个是弗里德曼的宗族理论,一个是施坚雅的市场结构理论,另外还有华德英、武雅士(Arthur P. Wolf)的理论。我研究湖南经济的时候,关注的是施坚雅的理论,做博士研究时又注意到了弗里德曼的理论。不过,当时华德英跟武雅士的东西还没有进到我的头脑里。

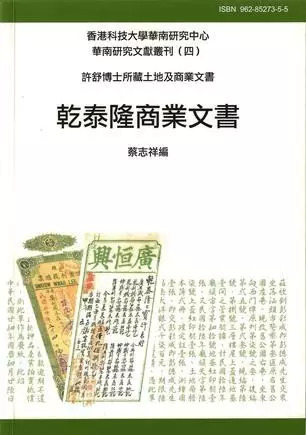

我对商业史和海外华侨的研究是博士毕业回香港后开始的。那时我在香港档案处工作。一天,一位我很尊敬的老先生许舒(James Hase)博士来档案处找我,告诉我他收集了很多地方文献,其中有一批契约,问我有没有兴趣替他编辑。当时,我觉得自己应该可以胜任。因为在日本读书时,我曾参加过一个土地文书研究会,每月和东京大学的一群学者,包括佐伯有一、岸本美绪等,聚在一起研读契约,所以对契约还是比较熟悉的。我在档案处待的时间不长,大概一年半后就去了澳门。在澳门,我开始整理这批契约。

这些契约有两百多件,都来自一个潮州人家庭,他们在香港经营“乾泰隆”商号,“乾泰隆”曾是全港最大的南北货商号,所以我对这些契约很有兴趣。不过,那时我完全不了解潮州,既没去过潮州,也没看过跟潮州有关的研究。当时我的第一个问题是:这些人是什么人,他们去过什么地方?要回答这个问题,我需要跑到他们的家乡潮州去,看看这个家庭在当地是什么样的。另外,考虑到乾泰隆是一个家族企业,有一百多年历史,从汕头、香港,到曼谷、新加坡都有他们的生意,所以又想跑到海外看看情况怎样。我就从这里开始了新的研究,有机会将地方宗教、节日与海外华人社会联系起来。

我初次去潮州做田野是在1990年,碰巧遇到了那里的游神活动。当时,我对宗教仪式并不是很懂,只是希望通过仪式了解当地的社会结构是怎样的?人们怎样通过文化活动同海外产生联系?我渐渐明白,这里涉及到商业与文化的关系,需要从文化资源的角度来理解商业的发展,把商业放回到跟家庭、宗族关系中去。就是这样,一开始是做一些杂杂的研究,慢慢地就将很多东西汇聚、贯通起来。

东方历史评论:近代以来,很多源自中国本土的节日和民间宗教活动在海外华人社会中得到了延续,成为一种“全球现象”。您如何看待这些活动在联系海外华人社会和中国原乡中的作用?

蔡志祥:说到海外华人与中国原乡的关系,我们需要注意的是时间这一点非常重要。不同时间离乡的人,跟家乡的联系是不一样的。如果你刚刚出洋,你的父母家人可能还在那里,跟家乡的联系就是一个家庭的关系。假如已经隔了几代,你在家乡可能一个人都不认识了,就不存在现实的联系。

有个定居在新加坡的潮州人去世前曾同我谈过他小时候在乡下的各种生活经历。但是当我同他儿子交谈的时候,就完全没有这种经验。他的儿子是一个很有名的画家,他也很喜欢家乡潮州,但是他喜欢的那个家乡跟他父亲的家乡并不一样,那是一个艺术家眼里的家乡,而不是真正生活过的家乡。假如隔了几代之后,海外华人还要为家乡做一些事情的话,就要从“家庭关系”转到所谓的“宗族关系”。对于家庭,我们可能有一种直接的义务,规定了我们需要做什么。但对于宗族,那就是一个可以选择的,而不是义务的东西。

另外,我从乾泰隆的例子发现,有时候海外华人在中国原乡做的事情,可能也不见得一定跟家乡有关。大概在1994、95年的时候,乾泰隆在曼谷的那个家族给潮州当地捐助了80万港币,地方干部都很高兴,称赞他们爱国爱乡。事实上,他们的这个行动更多地是出于维持自身在曼谷的侨领地位的考虑。

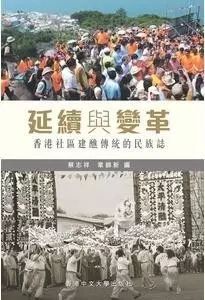

节日这类事物有吸引力的地方就在于它能把外面的人吸引过来,但是这种吸引力究竟有多大的功效,我也不清楚。从1980年代开始,有很多新加坡人回中国内地建庙,重新建立起与原乡的联系。我在新加坡九鲤洞调查时了解到,当地的仪式专家与福建莆田地区有着密切的联系。莆田仪式传统经历过断裂,当地在80年代恢复仪式活动时,要从新加坡华人社区引进。到了21世纪,新加坡又反过来要从莆田引入仪式专家。当他们在重建联系的时候,不光有“出口转内销”,而且有“内销转出口”,就这样倒来倒去。

东方历史评论:您的这些看法让我想到此前您在AoE(卓越学科领域计划——“中国社会的历史人类学”研究)工作坊里做的报告。您提到了传统的忘记、消失和再现,也提到“行动”在节日和宗教活动中的重要性,指出“节日”是“行动中的社会”。

蔡志祥:这个问题是在回香港的飞机上突然想到的,开会前一天晚上才慢慢整理出来。我觉得,我们常常把文化传统当作一个理所当然、前后连贯的东西。但是,传统很多时候,就像萧凤霞教授在那篇有关小榄菊花会的研究中揭示的那样,是一个“循环再生”的过程。

我们有时候会觉得一个传统、一种文化很有历史,但实际情况往往并不是这样。很多传统被中断了,很多文化被废弃了。对传统而言,“忘记”是一种常态。忘记一种传统并不需要付出很大的努力,你只要停止了,不做了,自然就会忘记。但是,某一天,当你要把已经中断的传统重新恢复起来的时候,就需要采取一些特定的行动。我的想法是,忘记是一个自然的过程,而再记忆却是一个刻意行动的过程。正是在“再记忆”的过程中,“行动”的意义凸显了出来。我想你们读过很多地方志,地方志里有很多关于地方庙宇、庙会的记录,也有不少宗教制度的记载,但是这些宗教活动和宗教制度不是理所当然地一直保存下来的,它要维持下来就必须依靠人们的行动。这些让人恢复记忆的行动应该成为历史研究的重点。我想强调的正是“再记忆”过程中“行动”的重要性。

东方历史评论:您在研究东南亚华人社会时,提出要理解中国性(Chineseness)的问题,在您个人看来,所谓“中国性”指的是什么?

蔡志祥:我想,当你身处海外的时候,可能面对两种处境。一种是你在当地活不下去,返回故乡。另一种是你留在了当地。留下来也有两个方法:一个就是把你自己变成当地人,另一个就是让当地人感觉到你这一群人的重要性,不能把你们清理掉。在海外的华人社会中,有很多人会跑回来,也有很多人变成当地人,但是更多的人还是用了他们自己所认为的传统维护自己的中国认同。比如说,我是中国人,所以过年就要舞狮子,清明节就要去拜山祭祖。在研究海外华人社会的过程中,不知不觉就能发现很有中国色彩的东西。不过,这些东西是否源自中国本土其实并不重要。在海外华人社会中,很多所谓的中国节日和仪式在中国基本上都不做了,或者做法很不同。比如,几年前,我们去马来西亚新山考察游神活动,发现那里的仪式实际上是柔佛当地华人自己做出来的东西。又比如新加坡现在有一个规模很大的九皇诞,我们当然可以在中国本土的道教仪式中找到九皇诞,但是东南亚华人的做法与中国道教里的很不一样。他们在里面添加了很多本土的东西,比如神童上身,这在正统道教仪式里是不可能有的。

海外华人很重视这些节日,他们觉得这才是中国传统的节日,是华人的节日,但实际上有很强的地方气息在里面。他们的目的是想通过这些节日和仪式,让自己成为一个重要的“他者”(significant others),重要的少数群体。假如没有这些节日和仪式,马来西亚政府、泰国政府可能就会觉得,华人都同化了,不需要为关照华人而制定特定政策。如果我们想要让政府觉得在马来人、印度人之外,还是有一个“中国人”(华人)群体的存在,就需要节日和仪式。我想,这种想象的“中国性”最重要的不是真的回到中国,甚至也不是要跟中国挂钩。在地方社会,人们并不一定需要这些东西,但他们要在那个地方生活,就要建立一个“我”跟“你”不一样的东西,强调我们的世界总是存在一些距离。他们对这些所谓“中国性”的强调,主要不是为了加强与祖国的联系,而是为了让自己在“中国”以外,在没有“中国”的地方生活得更好。

东方历史评论:2015年6月份,您组织过一场题为“跨国危机的应对:1850—1950东亚港口城市华人的社会经济生活”的国际会议,由来自不同国家和地区的学者共同探讨近代历次跨国危机之下,东亚华人的社会经济、身份和文化被跨域的商品、人脉、知识和信息往来所影响和型塑的过程。我们想了解一些您当时对这个会的构想,为什么以跨国危机作为一个主要的切入点?

蔡志祥:谈到跨国危机,我最初的想法是从商业史中的“商品链”概念开始的。所谓“商品链”就是指商品从一个地方到另外一个地方,它具有流动性。这是我讨论跨国危机的起点。过去我们谈到商品链,谈的主要都是商业、商品链,物流群组的实质内容。假如我们跳出商业的范畴,我们会看到在生活中有很多东西,都可以用这些商业概念去理解。例如,在研究流动性时,港口城市是很重要的研究对象,我们要研究港口城市的流动性不单要研究港口城市的商品,也可以从人流、知识和资讯流通的角度加以考察。

那个会的一个想法就是危机。我认为,在1850年代到1950年代这一个世纪之间,在东亚港口-城市生活的华人见证了最少三个冲击他们的生活方式和身份认同的跨国危机:一是1880 年代到1920 年代之间的鼠疫和港口卫生的问题。人口的流动让瘟疫和疾病普遍传播,目前学界有关疾病史、瘟疫史的研究很多。这些研究有的会从制度的角度讲怎么样解决瘟疫、鼠疫的问题,有的也会借由瘟疫、疾病来讲每个港口都发生了什么事。我的问题是:鼠疫跟着人在港口流动,我们应当怎样去理解这种流动?二是1920 年代后期到1930年代的全球经济和金融危机,也就是所谓的“大萧条”。三是1940至1945年太平洋战争,日本占领中国南方和东南亚地区三、四年间,政治军事带来的地方冲击。我有兴趣的问题并不是疾病、商业或战争本身,而是思考人们在面对这些危机的时候,怎样调整自己的生活。

在这些危机中,人是怎么样生活的呢?这个世界不是一个密封的世界,你有很多的知识需要同别人分享交流。即使是举行仪式的人,为了解决这些危机,也需要互动。这些都会影响我们的生活。我有兴趣的是生活的问题。例如,你看东南亚的一些大型的仪式,他们请的道士也是需要进行分享交流的。2004年,我在槟城看到的仪式中不光有来自马来西亚本地的道士,还有香港的道士。而新加坡的一个祭幽法会上,他们就不请新加坡本地的道士,而是请香港的道士。即便是在区域性的节庆仪式里也有跨界的交流与互动。那么,我想问的是,在危机的情况下,这种流动又会呈现出怎样的面貌呢?19世纪下半叶开始,新闻报纸的出现让资讯流动起来,而信息的流动又如何影响到当地的人对这些危机的应对呢?我觉得,我们看危机不能只看一个地方,一定要带有跨域的视角。

东方历史评论:您有很多有关跨地域联系的思考,针对目前很多年轻学者将特定区域的历史作为研究选题的现象,您认为他们应该注意哪些问题?

蔡志祥:对年轻学者而言,大胆尝试非常重要。这几年我看到很多论文题目,发现大家很多都倾向于做个案研究,这些选题看上去都很“安全”,但问题在于你要尝试着走出来。我想,如果要从个案中走出来的话,你就不能单纯从一个很physical(现实)的地理去看,而是需要在一个想象的空间里把你想做的东西串联起来。

谈到地域社会,我们基本谈的都是宗族,有时候也谈庙宇。当你谈宗族、庙宇的时候,你要注意到宗族本身是流动的,庙宇也可能存在分支。一旦确定这些制度不是一个固定的东西,我们就需要注意不同宗族和庙宇之间的界限。这种界限有时是很模糊的,有时出现在人的生活想象中。这一点我在观察香港的打醮仪式时有很深的感受。在仪式的过程中,他们最后都会把“脏”的东西丢掉,但他们既不能够把“脏”的东西丢到自己的村子里,又不能够丢到隔壁村子去。事实上,村子里的人都知道哪里可以丢,哪里不能丢。界限这种东西,并不是真的能够清楚划定的,即使很清楚地划定了也会出现很多争议。那么,当出现争议的时候,我们究竟要如何跨越想象的界限去理解这些课题呢?我认为,要把诸如谁的话语权大、谁的政治权力大这样的因素考虑在内。地域制度层面的一些东西,是可以把我们的研究联系在一起、实现跨区域比较的。

此外,我还需要强调一点,就是在区域研究中,我们到底能不能够找出一些通则或者“模式”?尽管我们不能用单一的理论去解释所有的东西,但是我们需要尝试把理论放到不同地方社会的具体情境中去理解。这样,一些研究结论就不单只是在比如浙江的村子里可以得到展现,而是可以应用到比如湖南或其他地方去。反过来也是一样。

东方历史评论:近年来,您和您的团队在湖南沿洞庭湖周边进行研究,据我所知,这个团队的学者来自各个领域,研究的区域也各不相同,您能不能谈一谈对这个研究项目的理解?

蔡志祥:首先我得说去湖南调研是被迫的,不是自愿的(笑)。当然,团队成员黃永豪、吕永昇、谢晓辉、陈瑶等人都有自己关注的区域,不过我们很早就觉得有必要尝试做一些跨区域的研究。我们一开始想从“祖先”的角度去观察区域历史。比如陈瑶从湘江那边看“祖先”在当地是怎么样做出来的,吕永昇在湘中研究这个问题,谢晓辉则在湘西。那时候,我们希望通过一个制度或标签,理清同样的祖先信仰在不同地方的演变历程。当我们将研究成果编辑成书的时候,又想尝试对台湾、湖南跟西南地方的仪式进行比较。我们初步的看法是将洞庭湖看作一个“磁场”,在地理上把众多的商业、人群吸引过去。其实,这种“磁场”在很多地方都存在,不只是洞庭湖,在通商口岸也一样。我们想利用“物流群组”这样的一些视角,用“磁场”的概念去看跨区域的联系。

东方历史评论:那天聊天时,您提到下一步要回归商业史研究。您从经济史、商业史出发进入社会史研究,现在又回到商业史研究上去。您有怎样的考虑?

蔡志祥:我为什么会回到商业史的研究?简单地说,过去十多二十年里,商业史的研究方向和理论,对我的社会文化史研究帮助很大。很多关于民间宗教、仪式行为的构想,都始源于商业史中组织的层阶架构、网络和跨域市场关系、博弈和决策选择等知识。我觉得是时候从家庭宗族结构的研究、从民间宗教的研究,以及从跨域的研究,反馈商业史。

商业史的研究中关于非物质资源的观点无疑与宗教节日的研究很接近。但是很多研究宗教的朋友,其实很反对对宗教活动背后一些隐藏的利益考虑。我记得,和很多朋友谈到台湾早期的王船信仰和盐走私的关系的可能性时,研究宗教的朋友很快的反应就是王爷这么凶,谁敢利用他来走私。同样的,我写关于汕头善堂的出现和苦力贸易关系的文章时,也碰到不少不同意的声音。当然,这都要回到文献资料的证据。

在关于乾泰隆的研究中,我断断续续的写过亲属关系和商业机构内部结构和继承关系的文章,也写过文化交游网络、家乡建设等和商业发展关系的文章。有关契据结构的文章其实是从宗教节日参与的权利和责任,或和神明的契约关系中发想而来的。人类学强调从整体的角度来明白社会。我从1990年开始碰触商业史的问题。九十年代后期以来,大部分时间放在宗教节日的研究。我相信是时候尝试把两者整合,希望可以对商业史研究稍有贡献。我认为做研究的人要有胆量挑战自己熟识的框架,要有想象力把不可能的东西尝试链接起来,要跳出时间和空间。当然,最重要的是我们怎样串联和解释手中的材料和证据。这样的话,也许对商业、节日、民间宗教、华侨华人、家庭和宗族的研究会出现一些新的天地。