一

我出生在長江北濱的一個村庄中,我上學時的小學建在兩個村交界處,三面紅磚的教室、辦公室等平房和一面圍牆形成了一個長方形的校園,校區看上去也就十畝地的樣子。校門開在圍牆的中間部分,正對著通往兩個村子的路口。這所民辦小學吸收附近兩村的一百多名孩子來上課,從幼兒班的小蘿卜頭到六年級的學生,每個年級隻招一個班,用一間教室,每班人數在30人左右。

走進校園,迎面而來的是一條兩米多寬的水泥道,大道把校園一分為二,左手邊是一個平整的黃土操場,供全校師生集合以及做廣播體操的場所。大道右手邊是成畦的綠植和花壇,通過花草間的尺余小道,可以走向學校的圖書室和教工宿舍。水泥路的盡頭是辦公室,校長和老師們在此處辦公,這裡是學校的核心和中樞。辦公室前的屋檐下懸挂著巴掌大的灰色銅鈴,鈴鐺下方用繩牽到大人們觸手可及的地方。老師們就是用拉動鈴鐺敲鈴來宣告校園上課下課的作息時間。有時候怕頑皮高個的學生惡作劇地擅自拉鈴,擾亂校園秩序,老師們還把拉繩抬高,拴到一旁的檐柱上。

在校門和辦公室等距的中間部位,水泥道的中央有一個三級的水泥台階,台階盡頭有一處一米見方的平台,平台上豎著一根五米多高的旗杆。這處半米高的平台是全校學生集合時,校長和老師們當眾講話用的。每天早讀結束后,晴天的日子裡,學生們便會隨鈴聲從各個教室魚貫而出,進入操場按年級和個子高矮排隊,然后便會舉行升旗儀式,通常是兩名學生護著一面國旗,登上台階,將旗杆上的塑料細繩,用細長棍抻著的國旗的兩端纏住,然后伴隨著雄壯嘹亮的《義勇軍進行曲》,兩名學生配合著緩緩把旗升至旗杆頂端。國旗冉冉升起時,戴紅領巾的小學生們行少先隊隊禮,老師們行注目禮。

每天舉行完升旗儀式后,全體學生在操場上做廣播體操。那時候,放廣播體操的錄音機或磁帶居然經常壞,或者有時候停電,反正錄音機啞巴似的放不出熟悉的運動旋律來。於是老師們就臨時找我那位聲音洪亮的同村小伙伴當“人肉廣播”,站在高台上面,面向全體學生,模仿廣播裡的節奏,一字一頓地喊著數字口令:“一二三四——二二三四——”學生們伴隨著口令伸手踢腿做操。做完體操,學生們各自回到教室,開始15分鐘的晨會課,通常是班長到講台前先點名,然后老師們就班級裡的好人好事以及不好的行為展開表揚和批評。在晴天放學的時候,夕陽在天,旗手們又會從高台上解開旗杆上的繩索,紅旗由於旗棍的重力從頂端飄落,旗手們把旗幟小心翼翼地連同旗棍一起纏好,送回辦公室放好。

我小學時接受的國旗教育是,五星紅旗是中國的國旗,紅色是由烈士的鮮血染成的,是庄嚴而神聖的,紅領巾是紅旗的一角,所以少先隊員系紅領巾,升國旗時要立正行隊禮,而被選中作為升旗手的學生是最優秀和光榮的。我從三年級進入這所小學后,由於成績優異,就一直擔任班長,到五年級個頭足夠高時,就被學校選為升旗手,一開始我還不會用繩纏旗棍的兩頭,學了好一陣才學會。我通常是和最親密的小伙伴兩人一起配合把旗幟升上去,有一陣我幾乎成了穆桂英——陣陣到,每天早上都是我在全校師生的注目下把國旗升到杆頂。當我在眾目睽睽之下緩緩升起國旗時,感覺自己就是天之驕子,內心深處的自豪感也是不言而喻的。在小學的最后兩年裡,我幾乎成了旗手專業戶。

二

畢業后我離開這所小學,對於校園的記憶也漸漸模糊。不出十年,隨著時代變遷,小學已經招不到學生,因為隨著道路狀況的改善和交通工具(機動車)的升級,新一批的孩子們都被送到條件更好的鎮上小學去讀書,校園也變得門庭冷落,雜草叢生,老師辦公室和部分教室也成了村委會臨時辦公開會的場所。又過了兩三年,隨著轟轟烈烈的工業化進程,這兩個臨江村庄的大部分農屋連同我的小學校舍一起被夷為平地,在這塊數千畝的土地上建起了一座“巨無霸”的船廠,船廠倚江而建,船塢的頂篷和巨大的龍門架蔚為壯觀,船廠員工眾多,技藝精湛,動不動就是萬噸貨輪的大訂單,近兩年幾乎成了中國最大的船廠之一。前一陣這座船廠三萬多名工人一起下班,如井噴一樣涌出廠門的壯觀視頻火爆了全網,而我知道那個生我養我,魂牽夢繞的故鄉已離我越來越遠。

小學畢業后我進入了有數百上千人的初中,原先自帶光環的我,在百川匯流、班級眾多的大學校中逐漸成為默默無聞乃至邊緣化的學生,好在初二上學期,我也毫無爭議地成為共青團員。在輾轉兩所初中,度過了枯燥煩悶,乏善可陳的三年初中生活后,我不鳴則已,一鳴驚人地以高分考中了全市最好的高中,也是全省重點高中的泰興中學。

進入高中后,我的視野一下子打開了。這座當時建校已七十多年的校園位於繁華的市中心,佔地面積足有三四百畝,比我讀過的小學和初中校園不知要大多少倍。學生人數也更多了,全校學生足有兩千多人,光我們高一年級就分為十個班,有六七百人。學校被一條不到兩米寬的老護城河,分為東西兩部分,西半部分是學校的主體建筑,包括教學樓、食堂、圖書館、實驗樓等,其中最具特色的是一個黃色外牆的高頂建筑,上書三個字——青年堂,在“青年堂”三字的上方呈波浪狀的建筑頂端插上了一根旗杆。(這個青年堂是座帶裝飾藝術風格的民國建筑,走進去高大空曠,不開燈時黑暗陰森,在高一時曾被充作食堂,到高二時就被拆除了,在原址上建起了一個棱角分明帶白瓷磚貼面的現代化體育館。)在“青年堂”的前方有一個水泥地面的方形廣場,這個廣場最大的作用就是每周一早晨全校兩千多名師生匯集於此,舉行升旗儀式。在廣場的東側越過老護城河上一座帶鐵門和護欄的水泥拱橋,就是學校的運動場。視野一下子開闊起來,這個運動場足有上百畝,有標准的四百米跑道、足球場和籃球場等,這裡不光是我們全校學生做廣播體操,上體育課、開運動會的地方,有時也借給市裡其他學校和機關事業單位舉辦體育比賽活動。

高中的升旗儀式和我小學時又大不相同,學校隻在每周一天氣晴朗的早晨舉行升旗儀式,逢到陰天下雨就取消。約定俗成的規矩是,由高一各班選人負責升旗,每班出三名學生當旗手,兩名負責護旗,一名負責升旗,三名學生輪流擔當。參與升旗的三名學生照例由各班班主任選定。我當時是高一9班的學生,我們的班主任姓石,是化學老師。他長著國字臉,留著八字胡,四十歲左右的中年男士,常常是一副不苟言笑,不怒自威的神情。高一時還沒有文理分班,我周圍的同學都是來自全市各鄉鎮的尖子生,全班是藏龍臥虎,人才濟濟。從小酷愛文科的我,在這個有近七十名學生,偏愛理科的班上,論理科成績隻屬中流,尤其是化學,更是到了中等偏下的水平,我隻憑借超常發揮的中考成績當了個小組長以及管理六名同學的宿舍舍長。第一學期過半,終於輪到我們9班選人去升旗了,這可是在全校師生面前露臉,揚眉吐氣的機會,被選成旗手可比當一個班委榮耀得多。班主任站在講台前,一臉嚴肅地環顧全班,斟酌著旗手的人選,他要選政治上可靠,值得信任的學生,我們都不由自主地低下頭去,聽著班主任經過深思熟慮后徐徐吐出的名字,這一分鐘時間讓我們覺得很漫長。第一個名字是班長,她是個留著齊耳短發的城裡女生,因為成績優異被免中考保送泰中的﹔接著第二個名字是生活委員,是個俊朗帥氣,輕巧機敏的男生﹔然后第三個名字……天哪,我居然從班主任口中聽到我的名字,我覺得意外萬分,臉上頓時覺得火辣辣的,頭也不敢抬。我當時也想不明白,自己成績一般,不知道班主任為什麼選我。我想破腦袋,后來覺得也許是我當組長和舍長時盡心盡責,做值日積極認真負責,關心幫助同學,與人為善,在同學中人緣較好,在班主任眼中比較有集體觀念吧!

一個學期有20周左右,加上陰天下雨的周一不舉行升旗儀式,所以高一整個學年輪下來,輪到我們9班三名旗手在全校師生面前升旗的機會也就三次。我們仨輪流升旗和護旗,真正輪到我拉動繩索升旗的機會也就一次。對於護旗升旗我並不陌生,緊張和神聖感來自兩千多雙眼睛全注視著你,你心中既自豪又忐忑,暗自祈禱著一切順利,順利地伴隨著國歌聲中的最后一個“進”字,把國旗穩定在旗杆頂端。因為曾經有其他班的旗手沒把旗幟系牢,國旗升到一半就掉下來,在全校師生面前出了洋相。還好我升旗時,兩位同學把我在中央護住,我輕輕拉動細繩,穩穩地把旗升至杆頂。那一瞬間由於成功升旗帶來的榮譽感和興奮感充斥了我的心田,也成為我整個高中階段最難忘的記憶之一。

三

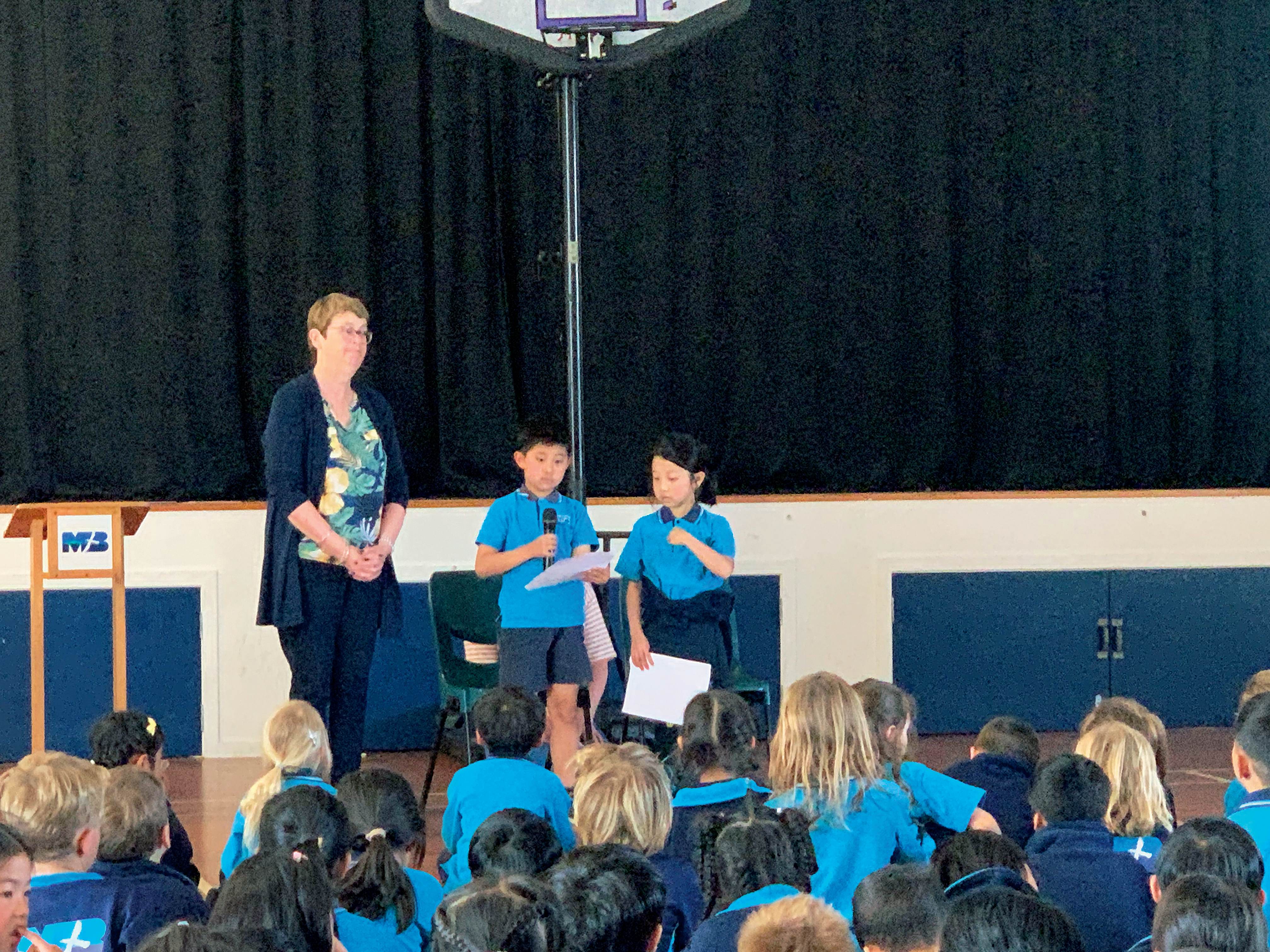

高中畢業后我來到新西蘭留學,時光荏苒,我在奧克蘭也擁有了一雙兒女。我的兒子在奧克蘭北岸當地的一所小學讀書,學校經常組織學生在禮堂進行年級大聚會,展示近期的教學成果,時間在一個小時左右,家長也被邀請到禮堂后方就座,觀看學生們的才藝表演,去年我讀Y3的兒子就被選中在Y3、Y4的年級聚會中和另一位華人女生共同擔任活動的小主持人。兩個孩子一手拿著話筒,一手拿著老師准備好的主持稿,煞有介事地主持著,其中我的兒子尤其顯得氣定神閑。在每次大集會前,照例有個愛國主義的儀式,就是主持人要求師生以及家長們全體起立,跟著投影幕布上的歌詞,齊聲高唱新西蘭國歌《天佑新西蘭》God defend NZ。盡管我已經出國多年,盡管新西蘭的國歌旋律很動聽,歌詞也不難讀,但是我唱起來還是有些別扭,有種“夢裡不知身是客”以及“洋裝雖然穿在身,我心依然是中國心”的感覺。

最近為了帶兒子學好中文,帶他看真人飾演的兒童系列劇《米小圈上學記》,其中第8集就是圍繞主人公三年級學生米小圈為爭當升旗手而發生的一波三折,啼笑皆非的趣事。劇中米小圈看到“死對頭”班長兼同桌的女生李黎榮任升旗手,在全校師生面前升起國旗而羨慕萬分,他也想體會擔任升旗手的榮耀感,為此千方百計地爭取,並向老師保証一個月准時到校不遲到,把父母折騰得神經衰弱后終於獲得升旗手的資格,卻因為練習升旗展旗時耍帥扮颯的動作過於入神,耽誤了真正升旗的時間,他懊惱萬分,居然輕信餿主意,擅自降旗升旗,被校長發現后追趕追問姓名,居然急中生智報出好友鐵頭的名字,結果陰差陽錯地讓鐵頭成為升旗手,米小圈就此旗手夢碎。我的兒子看得一頭霧水,他不明白米小圈為何如此執著,而我回想自己的成長經歷,卻覺得作者和編劇真的把在中國校園中成長起來的少年兒童對於國旗的感情,對當旗手的心態刻畫得入木三分,淋漓盡致。當旗手,升國旗不僅是一種接受愛國主義教育的形式,更是在大集體面前展示自身形象的一種方式。(作者簡介:顧明祥,江蘇省僑聯青年總會常務理事,新西蘭華僑。現為新西蘭子瞻中文學校校長,新西蘭華文作家協會會員。曾擔任第五屆泰州市政協委員。)