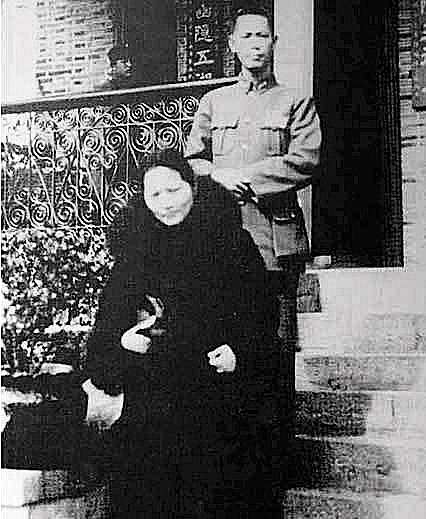

1932年1月30日,宋慶齡視察真茹戰場后,與淞滬抗戰前線的十九路軍軍長蔡廷鍇將軍合影

宋慶齡,一位有著非凡智慧、堅定信念和高尚品格的偉大女性,不僅以她與“國父”孫中山的婚姻而廣為人知,更以她在中國民族解放事業中的堅定立場和行動,成為了一面堅持民族獨立、追求社會進步、支持中國革命事業的偉大旗幟。2022年5月31日,習近平總書記在致信中國宋慶齡基金會成立40周年時,強調要:“秉承宋慶齡先生‘永遠和黨在一起的信念’”“為促進海內外兒女大團結、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻”。全民族抗戰時期,宋慶齡憑借堅定的民族立場、崇高的國際聲譽和卓越的組織才能,積極投身抗日救亡運動。她通過“保衛中國同盟”等國際性組織動員全球支持中國抗戰,還與中國共產黨建立密切聯系,攜手合作,共同推動抗日救亡事業。同時,她發起了一系列旨在改善戰時民生的社會運動,用實際行動支援抗戰,為飽受苦難的民眾帶來生機和希望。她的名字,是中國人民心中不朽的豐碑。

宋慶齡與“保衛中國同盟”

1937年全民族抗戰爆發后,宋慶齡深知國際社會對中國抗戰事業的重要性,為了爭取更多的社會援助和支持,她於1938年在香港成立了“保衛中國同盟”(以下簡稱“保盟”)。這個組織的主要任務是向世界各國傳播中國抗戰的真實情況,廣泛宣傳中國抗戰的正義性和緊迫性,以此爭取國際社會與輿論的同情,動員其為中國提供軍事、外交、物資等方面的援助,以此增強國際社會對中國抗戰的支持,拓展中國抗戰的國際援助網絡。

作為“保盟”的創始人、領導人和具體工作的執行者,宋慶齡極端重視輿論宣傳工作,使得“保盟”在國際宣傳方面發揮了巨大作用。她發表了大量文章和廣播演講,多次致信海外朋友,專門探討中國抗日戰爭的正義性及其在全球反法西斯斗爭中的作用和地位。她明確表示:中國的抗日戰爭,是為民族生存、民族解放而進行的正義斗爭。結合當時的國際局勢,更是“和平與民主力量與戰爭和法西斯之間的生死斗爭”。從這個角度來看,中國的抗日救亡就不僅僅是為了中華民族的生存,更是為了在全球制止暴行、反對法西斯黑暗勢力、保衛民主、爭取民眾權益的斗爭。1944年2月,宋慶齡發表《致美國工人們》一文,明確指出:“中國戰斗得越有力量,對日戰爭就越會縮短,美國人民生命的損失就越會減少,所以抗戰與美國工人的利益休戚相關。”因此,中國有權要求世界各地的反法西斯國家和人民的幫助,而這種幫助同樣也符合全人類的共同利益。值得注意的是,由於世界反法西斯國家和人民的斗爭是相互支援的,所以宋慶齡要求的國際援助絕非“乞討”。“保盟”自成立起,就明確反對把任何援助當成對中國人民的“恩施”,“或用來作為政治影響的武器”。此外,“保盟”還通過出版報紙、舉辦演講、組織抗日文藝活動等形式,號召更多民眾參與到抗戰中來。正如英國著名歷史學家、外交官哈特的評價,宋慶齡和“保盟”通過廣泛的宣傳網絡,“不僅增強了中國人民的抗戰士氣,還成功地吸引了國際社會的關注和支持,成為中國抗戰精神的一個象征”。

“保盟”在全民族抗戰時期的物資援助工作中也扮演了至關重要的角色。宋慶齡憑借其國際聲望和廣泛的人脈關系網,積極發動海外募捐,多次走訪歐美國家,與國外的友好團體和政府建立了密切聯系。在美國,宋慶齡與“保盟”的募捐活動取得了巨大成功,她在紐約、舊金山等地的華人社群中,成功募集了數百萬美元的巨款,這些資金主要用於購買軍事物資、食品、藥品等。物資通過美國的華僑網絡和“紅十字會”“國際救援委員會”等組織提供的渠道及時運送到中國,為抗戰提供支持。在英國,宋慶齡圍繞中國抗戰的艱苦形勢、中國人民的苦難和中國對世界的和平承諾進行了多場演講,並與英國社會名流建立了密切聯系。如工黨領袖艾德禮,就在對中國抗戰的深入了解后,推動了工黨內部對中國的更多支持﹔社會活動家、慈善家艾米莉·霍普金斯也在她的影響下組織了多個英國團體參與對中國的援助,包括但不限於募集醫療資金、食品、衣物等。此外,宋慶齡也曾親赴法國、瑞士等國家進行募捐活動,效果斐然。這一時期,盡管面臨物流不暢、敵軍封鎖、國民政府消極抵制等難題,但宋慶齡仍以“保盟”為平台,聯合了許多團體、組織和個人,高效募集、調配各種資源,真正實現了“溝通海外援助與抗戰前線”的目標,進一步推動了中國抗戰的國際化,為抗日戰爭與世界反法西斯事業的勝利作出了巨大貢獻。

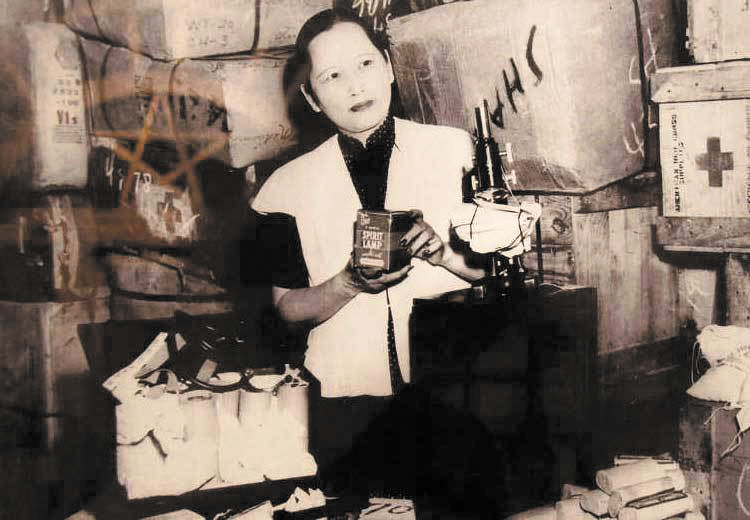

抗戰勝利后,保衛中國同盟更名為中國福利基金會,宋慶齡繼續擔任該會主席。圖為1948年,宋慶齡在檢查中國福利基金會准備運往解放區的物資

隨著日本侵略的步步緊逼,大量中國平民和貧民在戰爭中流離失所,迫切需要食物、醫療物資和基本生活用品。宋慶齡深刻認識到這一點,她通過“保盟”,展開了一系列人道主義救援行動。在慘烈的南京大屠殺后,“保盟”向南京派遣了包括食品、醫療用品、衣物在內的大量物資,還與南京當地的民間慈善組織合作,建立多個救援中心和臨時避難所,為難民提供緊急庇護。這些臨時庇護場所由華東、華中等地一路拓展到西南的雲南省昆明等城市,宋慶齡親自督導了這些救助活動,極大緩解了當地難民的生活困境。宋慶齡還與國際紅十字會緊密合作,不僅協調了大量醫療物資,還通過“保盟”組織了大批來自歐美地區的醫療志願者組成國際醫療隊,在中國抗戰的大后方,甚至是淪陷區為難民實施外科手術、建立臨時醫院、組織防疫工作,並為中國培養了大批基層醫療人才。此外,宋慶齡還特別關注女童和老人的生活狀況,推動成立專門基金會,為受戰爭摧殘的老弱婦孺提供救助。

“保盟”於1945年改名為中國福利基金會,這一轉變標志著在抗日戰爭勝利后的新階段中,宋慶齡和基金會將繼續致力於國家重建、民族解放的革命事業,推動中國走向獨立、自由和繁榮的新時代。

宋慶齡與中國共產黨的深厚情誼

在中華民族生死存亡的抗戰歲月裡,宋慶齡以堅定的愛國主義和無私的奉獻精神,與中國共產黨攜手同行,譜寫了一曲團結抗戰、共赴國難的時代華章。她不僅在國際社會積極為共產黨領導的人民抗戰事業奔走呼號,更是在物資籌措、輿論宣傳、戰地救援等方面與中共展開深度合作,展現了其高尚的家國情懷和堅定的革命信仰。

全民族抗戰初期,八路軍、新四軍有力地支援了國民黨軍的正面戰場,狠狠打擊了日寇。但由於沒有足夠的人力、物力和財力進行宣傳工作,再加上國民黨頑固派對抗日根據地的軍事封鎖與嚴格的新聞報道審查制度,外界很少能獲得中共領導下的人民抗日武裝的真實信息。有鑒於此,宋慶齡和“保盟”意識到,他們應該“為前線與敵后的戰士爭取物質援助方面負起責任”,還“應承擔起向全世界傳播我國的真實情況的職責”。1937年9月,八路軍取得平型關大捷,打破了日軍不可戰勝的神話,宋慶齡在10月向美國人民發表的演說中,特意提到此事,並稱這是一次“壓倒性勝利”。1938年下半年,宋慶齡領導“保盟”創辦了機關刊物《保衛中國同盟通訊》(簡稱《通訊》),積極報道宣傳、大力推介八路軍和新四軍的抗戰事業。1940年,《通訊》第一時間對八路軍在百團大戰中取得的驕人戰果進行了報道:“八路軍在8月和9月的重大攻勢中,攻佔了華北近50處重要據點,包括歷來被稱為‘通向陝西的門戶’的娘子關,……這一振奮人心的篇章,是對其他地區向日本作出的遺憾退讓的有力補償。”年底,《通訊》又報道了百團大戰的戰況,詳細列舉了八路軍在過去三周內取得的戰績,並特意附上“華北游擊區域”示意圖,以直觀展現八路軍的主要活動區域。此外,宋慶齡還積極協助英國記者詹姆斯·貝特蘭,美國記者史沫特萊、安娜·路易斯·斯特朗,德國共產黨人、記者漢斯·希伯等前往延安實地參訪考察中共的抗戰情況,並通過《通訊》等媒介加以報道。這些舉措極大地推動了國際社會對中國共產黨抗戰貢獻的認可,也使國內進步人士深受鼓舞。他們在親身感受到共產黨領導下的抗日戰果后,愈發堅信隻有共產黨才能代表人民利益,才能帶領中華民族走向勝利。許多知識分子、青年學生以及基層群眾因此更加堅定了追隨共產黨的信念,紛紛奔赴延安,投身於抗日救亡運動中,為民族獨立和國家解放貢獻力量。

宋慶齡不僅在國內國際為抗戰奔走呼號,更直接為中共領導的抗戰力量提供物質援助。八路軍和新四軍都是在資金、武器、醫療設施等存在嚴重不足的情況下堅持抗戰,宋慶齡領導的“保盟”就多次支援醫藥品、食品、被服、文化用品等救濟物資。“保盟”還成立了上海分會,專門對接新四軍的需求。1940年,經過“保盟”與國際和平組織的多次協商,醫療資源嚴重匱乏的抗日根據地建立起了國際和平醫院。“保盟”將募集來的醫療物資與資金源源不斷地輸送到醫院,並逐漸在延安及各根據地構建起國際和平醫院系統的醫療網絡。在宋慶齡與“保盟”的協助下,來自美國的馬海德,加拿大的白求恩、德國的漢斯·米勒和印度的柯棣華等專業醫療人員先后不遠萬裡來到抗日根據地,開展醫療救援工作,白求恩、柯棣華等更是將自己的生命獻給了中國這片熱土。在1940年到1943年間,根據地“從未得到政府的援助,包括軍火、金錢和醫療物資”。在這樣極端困苦的環境下,“隻有保衛中國同盟在進行”根據地的現代醫療援助工作。抗戰時期延安洛杉磯托兒所的建立,甚至是抗日軍政大學和魯迅藝術學院的工作,也都離不開宋慶齡與“保盟”的援助與支持。

1939年,宋慶齡與保衛中國同盟中央委員一起前往香港碼頭察看支援抗戰物資裝運情況

在這場艱苦卓絕、關乎民族存亡的斗爭中,宋慶齡自身的抗戰事業也時常面臨各種困難。面對困苦與挑戰,中國共產黨始終給予她堅定的政治支持、實際的物質援助、廣泛的輿論配合及關鍵的人員協助。這為宋慶齡的抗戰事業提供了強有力的保障,並在多個關鍵節點發揮了決定性作用。得知宋慶齡成立“保盟”的第一時間,共產黨就通過八路軍駐香港辦事處轉達支持態度,並安排廖承志擔任“保盟”秘書長,在宋慶齡的直接指導下,負責華僑募捐、物資調配及國際聯絡工作。周恩來夫人鄧穎超更是親赴香港與她會面,承諾全力協助救濟物資的運輸和戰場信息的提供。1941年香港淪陷后,宋慶齡處境危險,中共立即啟動緊急營救行動,廖承志、連貫等同志迅速安排地下交通網絡,成功將她轉移至重慶。1943年,華北地區遭遇嚴重的糧食危機,宋慶齡通過“保盟”籌集的大批糧食因國民政府嚴控物資運輸而無法送達。她求助中共,中共華中局、山東縱隊等立即組織秘密行動,利用敵后交通線將糧食分批運往晉察冀、山東、晉綏等地,解了八路軍戰士和當地群眾的燃眉之急。此外,中共還安排多名醫護人員——包括后來成為新中國醫學領域領軍人物的吳階平、林巧稚等——加入“保盟”的醫療救援工作,為抗日軍民提供了不可替代的醫療支持。宋慶齡在致中共的信中動情地寫道:“你們不僅在戰場上英勇無畏,在救死扶傷的戰線上,同樣是最值得信賴的伙伴。”

在長期的革命斗爭歲月中,宋慶齡與中國共產黨並肩攜手,共同為民族獨立和人民解放而奮斗。隨著時間的推移,她愈來愈深刻地認識到中國共產黨是真正代表人民利益的政黨,對共產主義信仰日益堅定。在她生命的最后時刻,宋慶齡作出了重要決定——加入中國共產黨。黨接納了她,完成了她與共產主義信仰的最終契合,踐行了她畢生追求的革命理想。

“一碗飯運動”

全民族抗戰時期,還有一件事集中體現了宋慶齡的愛國精神和人道主義情懷,那就是她於1941年在香港提倡、發起並領導的“一碗飯運動”。運動的核心理念非常直接:每個人每天節省下一碗飯的錢,捐出並用於支持中國戰區的傷員、百姓和難民。“每一碗飯的錢,雖然微小,但匯集起來便是海洋,積少成多,必定能幫助到我們飽受戰火摧殘的同胞。”

為推進“一碗飯運動”積極開展,“保盟”特別印制了各種精良的傳單和標語,高懸在港九碼頭、車站及娛樂場所。7月1日晚,“一碗飯運動”開幕典禮如期舉行,現場群英薈萃,“保盟”領導、中國工業合作協會代表、救亡團體代表、文化界名人、工商界領袖及港英政府官員等150余人出席。宋慶齡乘車抵達會場時,迎接人群高呼“向孫夫人致敬”,掌聲此起彼伏。見此情形,她提前下車,微笑著向夾道歡迎的人群致敬。晚8點整,宋慶齡發表了熱情洋溢的開幕詞,肯定了“一碗飯運動”的重要意義。她指出,香港的“一碗飯運動”不僅是一場慈善捐款,更承載著深遠的價值。捐款將用於幫助難民和傷兵自力更生,鞏固經濟戰線,實現產業救國。這種救濟方式,即扶危濟困,又賦予人們重建生活的能力,堪稱最為妥善的救助事業。她的演講沁人心脾,全場掌聲雷動,經久不息。

抗戰時,宋慶齡(右)在台下聽演講

“一碗飯運動”的影響力很快擴散開來。宋慶齡以“保盟”為平台,將運動傳播到美國、加拿大、英國等地的華人社群,並通過她的廣泛人脈資源,爭取到包括路易·艾黎、史沫特萊等一大批國際友人的支持。據統計,在7月1日當晚的運動開幕典禮上,香港各大酒家就即席認捐炒飯超過13500碗﹔截至1941年底,全球的捐款總額更是突破500萬美元,捐助的資金直接幫助了約100萬戰區民眾和貧困兒童,超萬名傷員獲得了急需的醫療救助。運動的巨大成功離不開宋慶齡強大的組織運籌能力和在工作細節上的高度責任感,但事事親力親為、長期奔波不休也讓她的身體健康狀況持續惡化。盡管如此,宋慶齡從未在公開場合表現出對身體不適的抱怨,她常帶病工作,尤其注重並親自審批每筆捐款的具體使用情況,以確保得來不易的每一分錢和物資都能有效送達中國最需要的地方。“一碗飯運動”使宋慶齡的無私奉獻和慈善事業更加具象化,不僅幫助了無數深陷戰爭鐵蹄踐踏的苦難同胞,也使她成為全國人民敬仰的愛國楷模。

宋慶齡以赤誠的家國情懷和無畏的革命精神,在全民族抗戰時期發揮了不可替代的作用。她創立並推動“保盟”發展,廣泛聯系國際社會,為中國的抗戰事業爭取援助﹔她與中國共產黨並肩同行,堅信人民的力量,不遺余力地支持八路軍、新四軍的根據地建設﹔她發起“一碗飯運動”,凝聚社會各界力量,以實際行動援助戰區同胞,將個人的善舉轉化為全民動員的浪潮。這一切,不僅彰顯了她崇高的民族責任感和遠見卓識,也見証了中國人民在艱難歲月中的團結與堅韌。宋慶齡的努力和付出,為抗戰勝利作出了不可磨滅的貢獻,她的精神也將激勵后人,繼續為國家和人民而奮斗。(作者簡介:劉翔鵬,軍事科學院軍隊政治工作研究院助理研究員。)