鐘毓一處,在世界中之大都市誠難覓如此佳境也……

——孫中山

在1925年2月17日北京協和醫院關於孫中山的病情報告中,克禮醫生詳述孫中山罹患肝癌,已無生存希望,此時距他應邀北上共商國是不過幾個月。次日,孫中山在北京逝世。

南京差點改名中山

孫中山去世后,舉國哀痛,各大媒體紛紛報道相關紀念活動。1929年3月14日,《順天時報》發表了題為《為孫中山留永久紀念 議改南京城為中山城》的文章,文章中提出兩條建議:一是南京城改名中山城﹔二是北京的中央公園改名中山公園。文章發表后,南京改名的說法在社會上得到相當多的支持者,用現在的話說算是上了熱搜。這時候,孫中山的舊識,中國近代著名民主革命家、思想家、學者,同盟會元老章太炎提出明確的反對意見,認為孫中山先生不重虛名,且孫中山先生本名孫文,號逸仙,中山是其避居日本才用的名字,南京大可不必改名。因章太炎的強烈反對,改名之事不了了之,后來國民政府定都南京后,新任市長劉紀文再次提出改名中山,但此建議未被採納。

南京城雖未改名,但南京城裡的中山先生的印跡卻比比皆是:中山路、中山南路、中山北路、中山碼頭、中山門、逸仙橋、逸仙小學……

縱觀孫中山的一生,他三次到過南京,這座古老的城市見証過他人生的高光時刻,也給他留下了太多的遺憾和不舍……

臨時政府定都南京和孫中山的三次南京之行

1911年10月10日武昌首義如一聲驚雷,這是孫中山等革命者自1895年發動多次推翻清廷武裝起義的首次勝利,一時間全國振奮,四方志士,雲集響應。11月8日,湖北軍政府都督黎元洪通電各省軍政府,要求派代表到武漢組建臨時政府,但江蘇和浙江兩省希望“政府設鄂,議會設滬”,通過滬軍都督陳其美電請各省代表赴上海,雙方各執一詞,難分勝負。至12月3日,已有11省代表23人抵達武漢,然漢陽在11月27日被清軍佔領,武昌危急,就在此時,傳來了江浙聯軍於12月2日攻克東南重鎮南京的好消息。與會代表當即決定:臨時政府設在南京,各省派代表赴南京選舉臨時大總統。

但南京並非孫中山的首選,1902年章太炎到日本橫濱拜訪孫中山,孫就定都問題與之深談:定鼎者,南方誠莫武昌若。尚賓海之建都者,必逷遠武昌。夫武昌揚靈於大江……鐵道既布,而行理及於長城,其斥候至窮朔者,金陵之絀,武昌之贏也。不過凡事也得講點機緣,有時候,心中所選比不上天時地利人和,南京就這樣再次登上歷史舞台。

1911年12月29日,宣布起義的17個省共計45名代表齊聚南京,由浙江省代表湯爾和為主席,舉行臨時大總統選舉典禮,孫中山、黎元洪、黃興為候選人,選舉時每省一票,孫中山以16票當選。各省代表會即致電孫中山:“今日十七省代表在南京舉行臨時大總統選舉典禮,先生當選,乞即日移駕來寧,組織臨時政府。並由本會議長湯爾和、副議長王寵惠至滬歡迎,特此奉告。”孫中山電復克日赴寧就職。

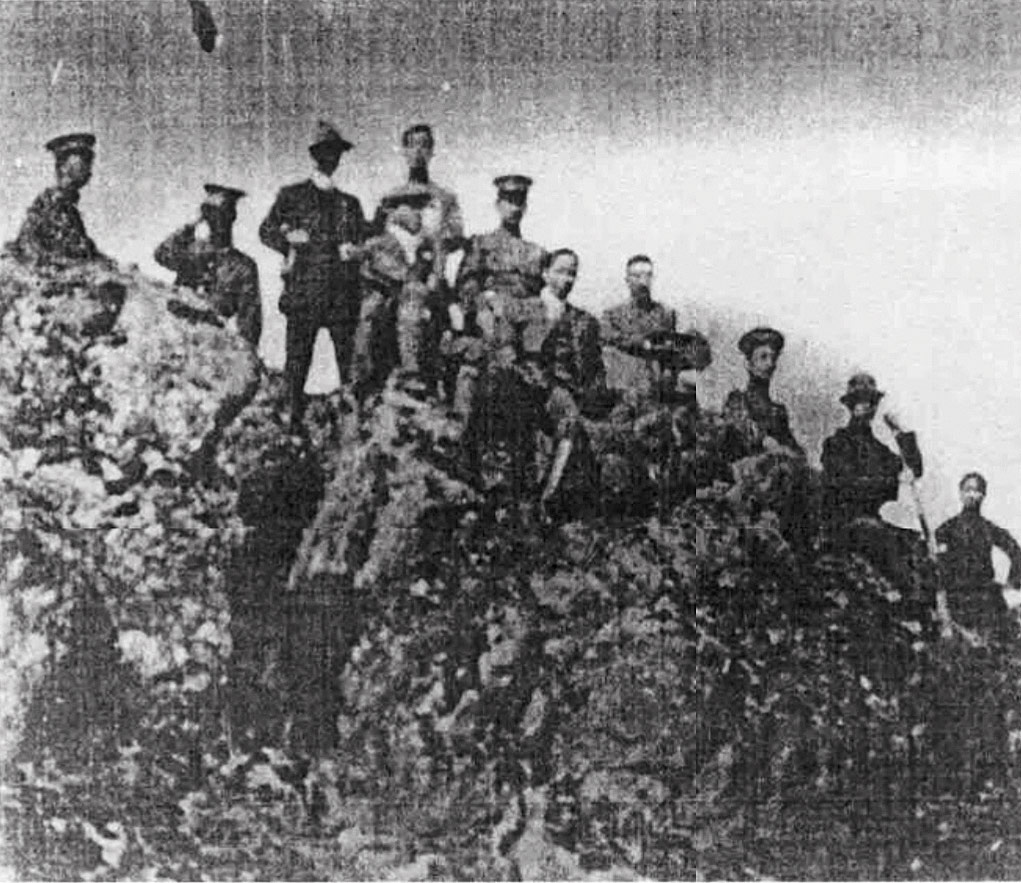

1911年12月29日,17省代表在南京舉行大總統選舉后合影

1912年1月1日下午5時,孫中山乘坐滬寧線專車抵達南京下關火車站(南京西站),各省代表及南京居民夾道歡迎,下午6時15分,孫中山專車抵達總督衙門車站,改乘藍色繡花絲綢馬車由黃興、徐紹楨迎進臨時大總統府。當天晚上10點,臨時大總統就職儀式隆重舉行,在21響禮炮后,孫中山宣誓就任中華民國臨時大總統並發表臨時大總統就職宣言。

1911年12月29日,17省代表在南京舉行大總統選舉后合影

2月12日,溥儀宣布退位,276年的清朝統治和2000多年的封建專制制度被推翻,建立了共和國。孫中山制定和公布一系列改革和進步的法令,但彼時中國內憂外患,受到帝國主義和國內封建主義的強大壓力與革命黨本身的渙散無力,孫中山被迫在清帝退位后,於1912年2月13日辭去臨時大總統職務,讓位於袁世凱。

1912年2月13日,孫中山辭去臨時大總統一職后,在總統府前留影

2月14日,南京臨時參議院接受孫中山的辭職,並開會商議臨時政府地點,當時參會代表中多數人主張定都北京,偶有幾位主張定都南京,爭辯良久不得解決,最后採用記名投票的方法表決:北京20票、南京5票、武昌2票,天津1票。這事兒本已商定,但孫中山和黃興對臨時參議院否決定都南京的決議非常不高興,要求次日中午12點前必須復議改正,由總統府秘書吳玉章等出面協調疏通。2月15日,臨時參議院復議,仍使用記名投票:南京19票、北京6票、武昌2票,最終選定南京作為臨時政府所在地。南京臨時參議院通告孫中山辭職電文中明確:“新總統未蒞寧受任以前,孫大總統暫不解職。”然袁世凱實力在北方,拒絕南下就職,暗中指使親信部隊在北京、天津、保定制造兵變﹔帝國主義也乘機調兵入京支持袁世凱。南京臨時政府再次退讓。3月10日,袁世凱在北京宣誓就任臨時大總統。如果說上次選中南京作為臨時政府所在地有些天時地利的偶然,那這一次,則是孫中山堅定地選擇南京。

3月25日,唐紹儀到南京接收臨時政府,組織新內閣。4月1日孫中山宣布解職,並於兩天后的4月3日離開南京前往上海。這是孫中山第一次南京之行,在寧生活和工作了九十四天。

多數資料以為孫中山此后再也沒來過南京,其實不然。

1912年4月7日《申報》二版專電報道:孫中山電報明晨(4月7日)來寧與黃鎮守使面商要公,只是此次孫中山來寧並未做長時間停留,與黃興商量完要務后就離開南京去武漢視察了。

同年10月23日《申報》再次報道孫中山來寧的消息:孫中山前晚(20日)三時(實際上是21日凌晨3點)抵下關程都督赴車站歡迎,翌晨要塞司令長洪承點陪看幕府山炮台並舉行閱操式。南京各界為其准備了熱烈的歡迎儀式,但此次南京之行仍然匆匆,兩天后孫中山離開南京,有生之年再沒有來過。

中山陵選址和設計建造

上文說到,1912年4月1日,孫中山宣布解職,就在十幾天前,他與胡漢民等去紫金山打獵,看到紫金山氣象雄偉,遂提出:“待我他日辭世后,願向國民乞此一抔土,以安置軀殼爾。” 1925年3月11日,孫中山彌留之際與親屬談話時表示“吾死之后,可葬於南京紫金山麓,因南京為臨時政府成立之地,所以不可忘辛亥革命也。”1925年4月11日,葬事籌委會代表與孫中山夫人宋慶齡、孫科一起赴南京紫金山實地考察后,選中紫金山中茅山之南為孫中山的墓址。同年4月23日,葬事籌委會召開會議,正式確定該址。

孫中山與友人在南京紫金山打獵

選址后,中山陵的設計建造提上日程,1925年5月13日,孫中山葬事籌委會通過並公布《孫中山先生陵墓建筑懸獎征求圖案條例》,《條例》要求“祭堂圖案須採用中國古式而含有特殊與紀念性質者,或根據中國建筑精神特創新格”。征稿啟事一經發布,引來海內外美術家、建筑師爭相投稿,這是我國歷史上首次向世界懸獎征集建筑設計方案,籌委會收到40多套應征作品,經過評委選定,三位本土設計師獲得前三甲,另有七份設計獲得名譽獎。有意思的是,1927年5月,這三位本土設計師在廣州中山紀念堂和紀念碑的應征設計中再次斬獲一二三名,名次未變,他們是呂彥直、范文照、楊錫宗。讓我們一起來看看100年前的設計吧。

中山市翠亨村人、孫中山先生的同鄉——楊錫宗獲得第三名,他是嶺南乃至我國最早接受正規西方建筑學教育並回國服務的建筑師之一,其代表性建筑設計包括廣州中央公園(現廣州人民公園)、黃花崗七十二烈士墓園、國立中山大學石牌坊(今華南理工大學)、十九路軍淞滬抗日陣亡將士陵園等。楊錫宗設計的中山陵融合了中國古代建筑的元素,如斗拱、飛檐等,整體風格古朴典雅,但也因為設計頗具古風,未能體現孫中山先生融合中西之精神。

第二名的獲得者是中國近代著名建筑師,畢業於美國賓夕法尼亞大學的范文照,日后他的設計遍布上海留存至今,如南京大戲院(今上海音樂廳)、北京大戲院(麗都大戲院)、美琪大戲院、滬光大戲院、八仙橋青年會大樓(今上海錦江青年會賓館)、協發公寓、集雅公寓、交通大學執信西齋等。作為第一位在上海建造歐式建筑的華人,范文照對上海近代建筑中現代主義設計思想的產生起了重要的作用。范文照的中山陵設計方案採用了中國傳統重檐攢尖頂,整體布局對稱,強調建筑的庄重感,同時融入了西方建筑元素,展現出簡潔實用的現代建筑理念。但評委們也直言不諱此案最大缺點“為室內四壁矗立,光線不足,上雖有塔窗可以透光,但地位太高且狹,不能達到下層。”

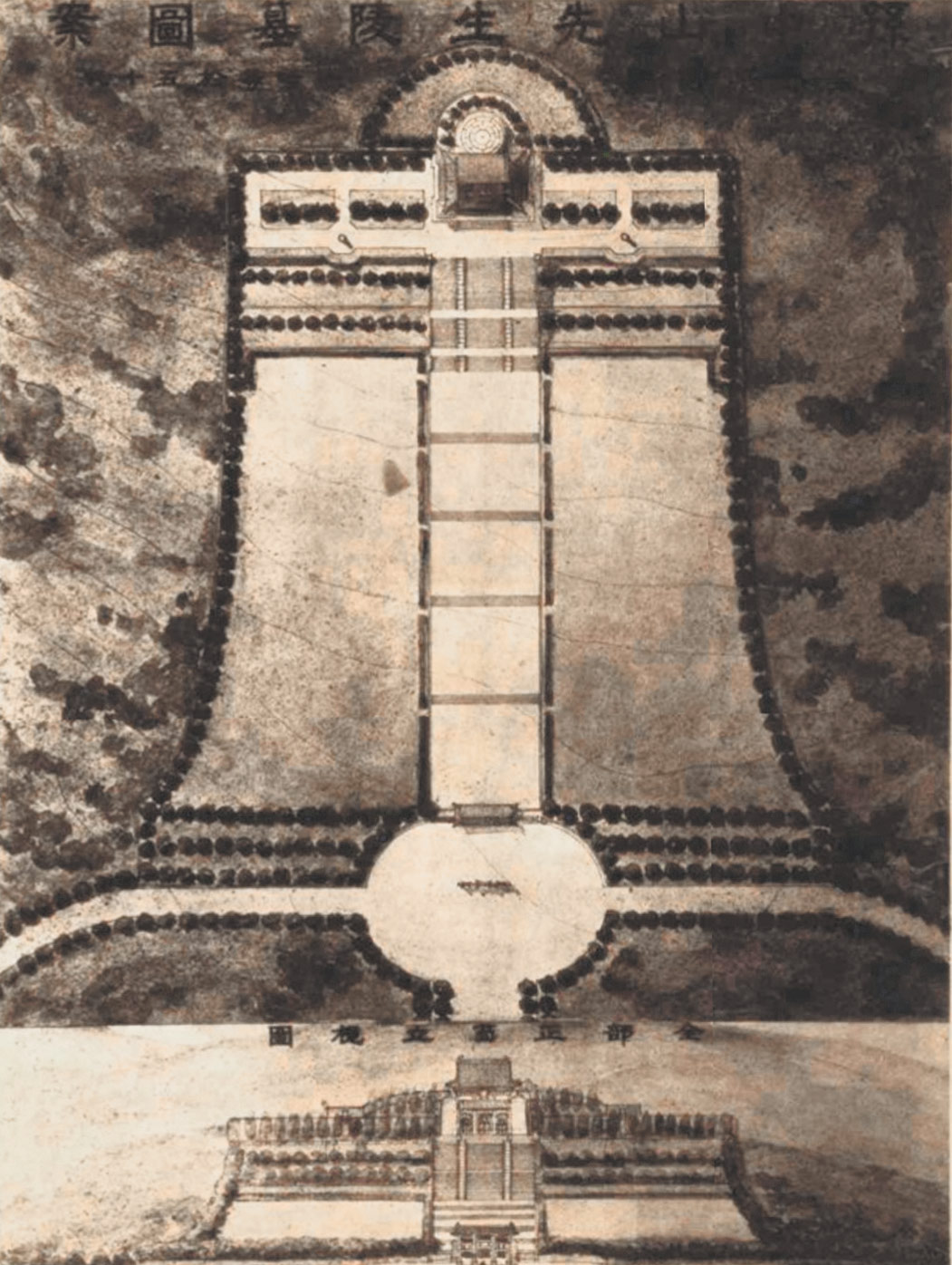

拔得頭籌的是時年31歲,由清華學堂留美預備部公費赴美,畢業於康奈爾大學的呂彥直,他與獲得第三名的楊錫宗同為康奈爾大學建筑系的同學。呂彥直設計的中山陵獨具特色,除一位評委將呂的設計列為第二名外,其余評委一致推舉頭獎。在1925年出版的《孫中山先生陵墓圖案》一書中,評委之一的凌鴻勛如此評價:“此案全體結構簡朴渾厚,最適合於陵墓之性質及地勢之情形。且全部平面作鐘形,尤有木鐸警示之想。”100年后的今天,樹木繁茂的中山陵的鐘形設計已掩映在自然之中,與孫中山先生熱愛的南京紫金山融為一體,但細看當初的設計圖和建成圖,鐘形的設計還是相當明顯的。

呂彥直設計的中山陵平面圖及正面立視圖

1926年1月15日,中山陵正式破土動工,呂彥直受孫中山先生葬事籌備委員會之聘,擔任陵墓建筑師,監理陵墓工程,為確保工程質量,在選料、監工上一絲不苟,由於不斷奔波於滬寧之間,並長期住宿山上,呂彥直終因積勞成疾,於1929年3月18日患腸癰在上海不治逝世,年僅35歲。此時,距離南京中山陵第一、二部工程竣工僅不足一個月,南京中山陵第三部工程尚未開工,廣州中山紀念堂工程進展近半。同年6月11日,經國民政府第三十一次國務會議議決照准頒發褒揚令:“總理葬事籌備處建筑師呂彥直,學識優長,勇於任事,此次籌建總理陵墓,計劃圖樣,昕夕勤勞,適屆工程甫竣之時,遽爾病逝。眷念勞貰,惋惜殊深,應予褒揚,並給營葬費二千元,以示優遇。此令。”因此,呂彥直成為現代中國唯一獲得過政府通令褒獎撫恤的建筑師。

梧桐樹與植樹節的由來

南京人愛梧桐樹,外地人也愛南京的梧桐樹。

很多人傳說南京遍地皆梧桐是因為宋美齡的偏愛,其實大謬。

160年前,傳教士郎懷仁在南京石鼓路種下了這座城市的第一株梧桐樹,這株二球懸鈴木至今尚存並擁有南京市古樹名木001的編號。郎懷仁和當時的南京人恐怕都沒想到,百年后南京變成一座因梧桐而聞名海內外的城市。

民國初年,南京城裡的路多為土路和石子路,路面不寬,自1927年起,南京城陸續開通了中山路、中山南路等48條干道,33條次要道路,並灌注了第一條柏油馬路——湖南路。路修好以后,種植行道樹的工作被提上日程,1928年3月12日,為紀念孫中山逝世三周年,南京各界舉辦了大規模的植樹活動,國民政府也將植樹節由清明改為3月12日。1979年,第五屆全國人大常委會第六次會議決定將每年的3月12日定為植樹節,這才有了現在“一樹連心,兩岸同春”的佳話。

1929年5月,為了准備奉安大典,曾在法國留學的東南大學教授常宗惠奉命從上海購得數千株懸鈴木,也就是我們今天俗稱的法國梧桐樹,但實際上南京的梧桐樹多數是二球懸鈴木,產自英國。這批高3.4米的梧桐樹大多被種在迎櫬大道(中山路和中山門外的陵園路)上,還有一部分種在今天的江蘇路和長江路等地。這批行道樹的栽種頗為講究,株距6.6米,每個樹洞長寬各1米,深1.3米,樹杈修剪成三叉,象征著孫中山先生提出的“三民主義”。其實江浙一帶多有種植梧桐,但都不如南京的梧桐壯觀,大抵就是這特殊的修剪方式賦予了南京梧桐獨特的魅力。

奉安大典與34路公交車

梧桐樹掩映下的南京城像一個老舊的知識分子,如朱自清說的那樣“逛南京像逛古董鋪子,到處都有些時代侵蝕的遺痕。你可以摩挲,可以憑吊,可以悠然遐想”。列位看官下次去南京,可以起個大早去拜謁中山陵,不僅人少還不用預約,待人潮涌向中山陵時,你大可以不慌不忙地在中山陵搭乘34路公交汽車,找個靠窗的座位,細細欣賞南京城的古朴,你將很容易分辨南京梧桐的年份(樹形不同),也將路過中山門、明故宮、逸仙橋、大行宮、新街口廣場、中山路、鼓樓廣場、山西路、中山北路,直達終點站中山碼頭,這是一條南京為游客設立的特別路線——博愛線,沿線遍及民國建筑和南京的主要景點,更特別的是這條線路幾乎與奉安大典的路線完全一致。

待中山碼頭下車后,你可以再花兩元錢體驗一下長江輪渡:江面籠罩著金光,微風拂面,和著來往貨船的“嗚嗚——”聲,不到20分鐘就來到了百年老站——浦口火車站(南京北站)。浦口火車站建於1908年,曾是連接平津冀魯豫皖等11省的重要交通樞紐,1918年,20歲的朱自清因北上念書在這裡與父親話別,浦口站也隨著他筆下那著深青色棉袍吃力地爬上月台去買橘子的“背影”,成為中國文學史上永恆的經典。現在浦口火車站已改建成文化街區,新增很多時尚元素,但浦口站站台廣場的“中山停靈台”以及與中山陵如出一轍的三叉梧桐樹莫不讓人感慨時光流轉。

時間倒回1929年5月,此時距孫中山逝世已過去整整四年……受戰亂影響,中山陵建設緩慢,原計劃1927年3月12日舉辦的奉安大典只能延期。1927年國民政府定都南京后,工程速度逐漸加快,並開始在紫金山大規模地植樹造林。在修建中山陵的同時,南京市也在積極准備迎櫬奉安的各項工作,其中最重要的一項是修筑迎櫬大道,也就是上文提到的從中山碼頭到中山陵的這段全長15公裡的馬路,原計劃1929年3月完工,並於3月12日舉辦奉安大典,然而那年南京雨雪甚多,嚴重影響工程進度,最后奉安大典不得不再次延期。

1929年5月26日凌晨,因中山陵的修建而暫厝北京香山碧雲寺的孫中山靈櫬起靈,鳴放101響禮炮之后,從碧雲寺出發,經玉泉山、萬壽山、西直門、西單等地至正陽門東車站,靈櫬行至西直門時,東北邊防長官張學良派三架飛機低空盤旋敬禮。26日下午5點,孫中山的靈車從北京正陽門東車站啟行,由北寧鐵路線轉津浦鐵路線,27日上午8點45分,到達濟南,28日凌晨3時35分到達蚌埠,后由專列開道,靈車抵達南京浦口火車站。當日11時30分,靈櫬被移至威勝號軍艦渡江至中山碼頭(原稱下關碼頭),后由專用汽車迎至公祭處,舉行三天公祭。當時因長江天塹的阻隔,浦口與下關兩站不能貫通,雖想過建橋,卻終因南京地區江寬水深,工程復雜,耗資巨大而作罷,直到1933年10月22日,兩站才得以實現火車輪渡通航。在南京長江大橋建成前,南北火車採用此折中辦法貫通,行文至此,不禁感嘆南京長江大橋的雄偉壯觀。

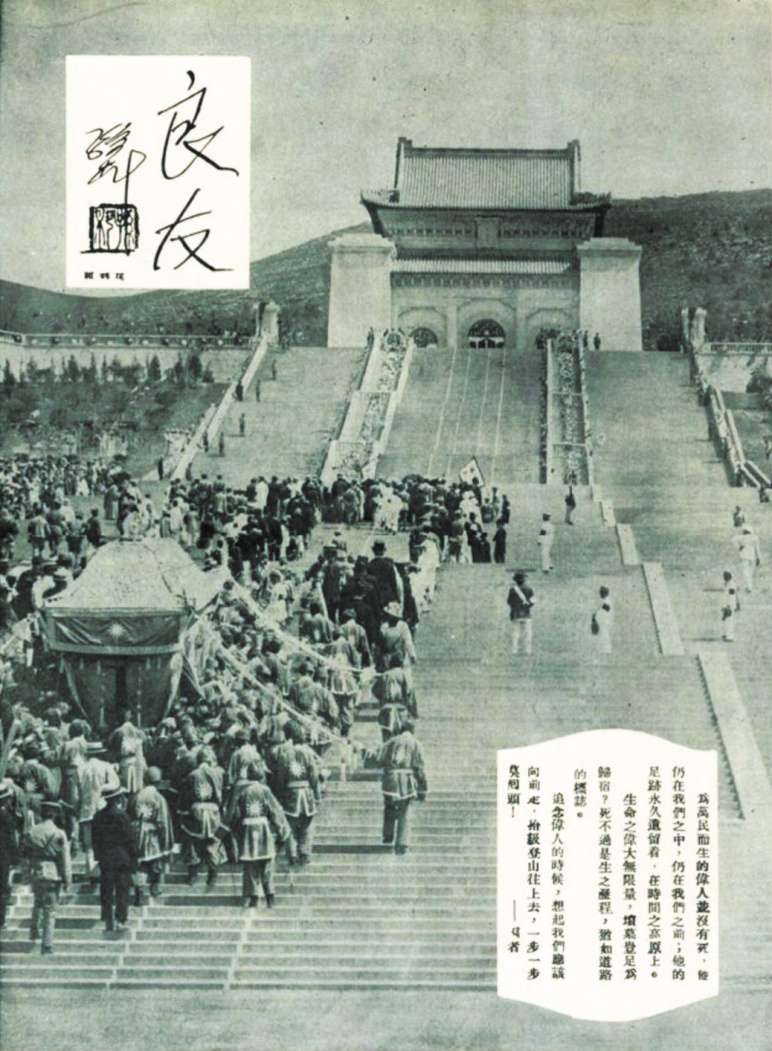

奉安大典圖片

6月1日,孫中山先生奉安大典在南京紫金山舉行。當天4時15分,獅子山炮台鳴禮炮101響后,靈櫬被移出大門,由杠夫抬上汽車,4時25分,靈車啟動。特勤總管黃仁霖在其回憶錄中寫道:“從中央黨部到中山陵腳下,共有7英裡,送葬行列,必須步行這一段距離。”奉安總干事孔祥熙騎著白馬帶領包括黃仁霖在內的三名青年軍官,引導隊伍前行,沿途瞻仰的南京民眾不下三十萬人,皆肅立脫帽致敬。上午9時20分,靈車抵達中山陵,停車換杠,9時45分,64名杠夫抬著靈櫬步石級而上,孫中山夫人宋慶齡率領親屬在布幔內隨護靈櫬。10時15分,正式舉行奉安典禮。12時整,由宋慶齡、孫科等中山先生的親屬將墓門關閉,奉安典禮正式結束。我想找一張較為清晰的奉安大典的照片,然時間久遠,所存圖片大多模糊不清,費時良久,終於發現1929年7月出版的第三十七期《良友》雜志的卷首語所用照片頗為清晰,在此與讀者分享。

孫中山銅像與新街口廣場的三次牽手

除了中山陵,南京城裡最有代表性的孫中山先生的印跡當屬新街口廣場的孫中山像,這裡近百年來一直是南京最繁華的地段。

20世紀40年代南京新街口孫中山像

據1929年5月31日出版的第三十六期《首都市政公報》記載,“於中山路與子午線路在新街口交叉地點,設一廣場”,這是我能找到的關於新街口廣場最早的文字記錄。1931年1月20日,新街口廣場竣工,因是南京市內第一座廣場,所以也稱第一廣場。上圖是20世紀40年代新街口廣場的模樣,平面呈正方形,邊長100米,中間是直徑16米的草坪,向外依次是彈石停車場、草坪、瀝青車行道、混凝土人行道。從建成那日起,這裡就是南京最熱鬧繁華的所在,飯館、酒店、報館、戲院林立。20世紀40年代,眾多銀行齊聚此處,成為當時中國的“華爾街”。這張20世紀40年代的新街口廣場圖片,可以很明顯地看到廣場中心矗立著孫中山先生像,說起這雕像,可頗有故事……

1925年3月,孫中山去世后,他在日本的摯友梅屋庄吉悲痛不已,來南京參加完奉安大典后立誓為其鑄造銅像,原計劃鑄造7尊分設在中國的七個城市,后因生意失敗經濟拮據,梅屋庄吉不得不四處張羅,甚至瞞著妻子借了女兒千勢子的積蓄才勉強鑄造4尊,以孫中山向民眾發表演講的姿勢為造型,目前分別放在南京中山陵、廣州中山大學、廣州黃埔陸軍學校、澳門國父紀念館。

1942年,孫中山誕辰七十六周年前夕,汪精衛為了籠絡民心,將送給南京的這尊銅像移到新街口廣場。1966年,受周恩來總理的指示,這尊銅像從新街口拆除,運到中山陵收藏保存。1985年3月12日,孫中山先生逝世六十周年,中山陵藏經樓被辟為孫中山紀念館,這尊銅像被安置於樓前的石階上,延續至今。

1996年11月12日,為紀念孫中山先生誕辰130周年,南京市人民政府重新制作了一尊孫中山先生銅像安放在新街口廣場中央,也就是我們今天看到的這座。有意思的是1966年以前孫中山的銅像是坐南朝北,象征孫先生心系北伐,寓意“革命尚未成功,同志仍須努力”。1996年重塑時,改成了坐北朝南,除了光線更好之外,也體現了建筑的擺設規律。

2001年,南京城修地鐵,新街口廣場暫時拆除,銅像被移至南京浦口,直至2010年5月再度回歸。如今,新街口廣場東北角是全年銷售額245億的全球“店王”——南京德基廣場,廣場的西北角是曾經的中國第一高樓——金陵飯店,眾多百貨公司在東南角、西南角一字排開,與其像很多公眾號、自媒體所說南京將最貴的一百平方米留給了孫中山先生,不如說是孫中山先生見証了南京的歷史和發展。