2024年11月5日,美國大選投票結果出爐,共和黨候選人唐納德·特朗普橫掃七個搖擺州,獲得壓倒性勝利,再次當選為美國總統。此次大選中,美國華人踴躍參政,投票熱情再創新高,且越來越多華人投票給特朗普。長期以來,美國華人在聯邦層面的選舉政治影響被認為微不足道。在華人人口規模擴大、選民地理分布調整和投票熱情顯著提升的情況下,該現象是否已發生變化?為何在特朗普1.0時期頻繁出台歧視華人政策的情況下,華人選民在2020年大選中對他的支持率仍不降反升?在2024年大選中華人對特朗普的支持率為什麼更是大幅提高?上述問題,已成為觀察美國華人政治乃至美國族裔政治的一個關鍵點。

近年來,美國族裔人口結構的多元化態勢,使得美國少數族裔政治成為學界的研究重點。有的研究從整體上描述美國少數族裔政治的情況,有的研究分別關注亞裔、拉美裔、非洲裔群體的政治狀況,也有研究將視角聚焦於亞裔中的印度裔和越南裔。由於國外學界主要把亞裔作為整體進行研究,對美國華人政治的研究依然不足。盡管筆者已對美國華人精英、社團和民眾參與選舉政治和非選舉政治展開論述,但是學界對選舉政治的探討仍僅限於對單次大選的個案研究,或對美國個別地區進行分析。這些研究未能從更長時段的歷史視角分析美國華人政治取向變化,亦未能從聯邦層面對選舉政治展開整體分析,且較多研究未在實証數據層面分析亞裔的整體情況與華人的獨有特點,尚需要從研究視角的歷時性和研究方法的實証化上借鑒學界對其他少數族裔的分析,深化對美國華人政治的研究。因此,本文擬從政治取向的理論視角出發,運用統計分析方法,對美國華人在2000年以來7次大選中的政治取向與投票選擇進行分析,基於數據分析此種變化的驅動因素,並對其意義進行探討。

一、美國華人群體的人口特征與參政特點

2000年以來的美國華人人口特征,主要體現在以下五個方面。第一,從人口規模來看,美國華人人口數量增長快速。根據美國人口統計局的數據,截至2021年,美國華人總人數已達550萬。其中,2024年大選中有資格參加投票的華人約為270萬。第二,從地理分布來看,美國華人人口已從東西兩岸向其他地區擴散。華人此前主要集中在加利福尼亞州(178萬)、紐約州(82萬)、夏威夷州(21萬),近年來開始逐步向愛達荷州、北卡羅來納州、猶他州等地遷移。第三,從移民代際來看,美國華人仍然以海外出生的第一代移民為主。在2008年、2012年、2016年和2020年時,海外出生的美國華人分別佔74%、75%、71%、73%,美國本土出生的華人分別佔26%、25%、29%、27%。可見,美國華人人口的70%以上屬於第一代移民,近30%為第二代及以上的華裔,該比例基本保持穩定。第四,從語言運用來看,仍有近一半華人未能熟練掌握英語。擅長英語的華人比例從2008年的47%上升為2020年的51%,運用英語有困難的華人則相應從53%下降為49%,可見華人在移民融入方面略有改觀。第五,從人均收入來看,華人收入差距大,中產規模較小。根據皮尤研究中心的統計,2022年美國華人高收入和低收入階層各佔29%,中產階層佔43%,相比於全美高收入、中產和低收入階層分別為17%、52%和30%的數據,高收入階層的華人比例更大。但前10%的華人家庭收入高於后10%家庭的19.2倍,遠高於亞裔13.3倍的數值。在華人群體中,該項數據相比1980年的8.3倍,更是上升了10.9倍,是所有亞裔群體中的最高增幅。

1965年以前,由於一系列排華法案的限制,美國華人政治參與活動以爭取平等移民權利和公民權利的非選舉政治活動方式為主,參與選舉政治只是個別現象。1965年,《移民與國籍法》、《投票權法》和《民權法案》通過以后,更多來自中國的移民得以進入美國並成為有投票權的美國公民,獲得實質性政治參與權利。當前,美國華人參與選舉政治和非選舉政治都很重要。尤其是中國實行改革開放以來,中國移民的大規模涌入,是美國華人人口數量激增和社會政治地位提升的根本原因。但在20世紀末期,由於人口規模較小、語言障礙、參政意識不足等因素,美國華人參政積極性較低,長期被美國兩黨所忽視。2000年總統大選的選票懸案中,共和黨候選人小布什僅以佛羅裡達州的500余票優勢擊敗民主黨候選人戈爾,這次關鍵性的選舉,使得兩黨意識到任何一個群體的選票都不可忽視,並開始重視華人選票。2000年以來,在人口數量快速增加、社會融入程度加深、參政意識提升、選票懸案所構成的“重大歷史事件”刺激等多重因素綜合作用下,美國華人開始更加積極地參與選舉政治,表達政治訴求,成為美國社會中一股不可忽視的政治力量。

二、美國華人在大選中的政治取向變化

政治取向是個人對各種政治事務和政治關系的看法,如政治制度、領袖、黨派、事件以及公共政策與個人在社會中的地位,具體可以分為參政的程度以及個人如何看待自己與政治體制的關系。其一,參政的程度通常用選民在選舉中的投票率來衡量。其二,個人對政治體制的態度通常用政黨認同與政治意識形態來測量。由於意識形態的測量方法繁多、標准不一,且華人層面的數據不足,本文以政黨認同為視角,以美國華人在總統大選中的投票率和對兩黨候選人的支持率為指標,來分析衡量美國華人政治取向的變化。

(一)投票率

投票率(turnout)通常是指達到投票年齡或享有投票資格的公眾參加投票的比例。但部分有關美國華人投票率的統計口徑以該族裔總體人數作為基准,即總體投票率,並與成年公民投票率、注冊選民投票率相區分。2000年前后,美國華人投票率很低,根據連培德整理的數據,1996年大選時華人的總體投票率為23%,成年公民投票率為43%,注冊選民投票率為76%﹔1994年和1998年中期選舉投票率更低,成年公民投票率分別為32%和31%。2000年以來,華人投票率較低的問題持續存在。在2008年大選中,據全美亞裔美國人調查(NAAS)數據顯示,僅41%的華人表示一定會參加投票。據亞太裔美國人選民調查(AAPI)的出口民調顯示,2016年大選中,美國華人的成年公民投票率僅為42%,也即整整20年過去后,雖然華人選民總數已大幅增加,但投票率並無顯著提升。直到疫情期間的2020年大選,華人的成年公民投票率才上升至55%。2024年,根據亞太裔美國人選民調查的數據,60%的華人成年公民表示絕對會投票,21%相當肯定會投票,僅有19%表示不投票。可見華人投票積極性持續提高。

長期以來,導致美國華人投票率低的原因有以下幾個方面:第一,由於缺少對美國政治文化的了解,華人參政議政的意識不強﹔第二,許多華人英語水平不足,僅有約一半人能夠運用英語,且大多聚居在華人社區,與美國主流社會相脫離﹔第三,大多數華人將精力放在生存上,由於工作忙而沒時間去投票﹔第四,由於缺乏關於美國政治的常識,許多華人不知道應投給哪位候選人。2020年投票率大幅上升,主要有以下兩方面的原因:一是在疫情背景下,美國許多州都採用郵寄選票來進行投票,使得選民無需親自前往投票站排隊投票,提升了投票率﹔二是特朗普執政的四年裡,美國政治極化加劇,疫情期間美國經濟受到嚴重沖擊,針對華人的種族歧視變本加厲,增強了華人的危機感,使他們開始重視參政議政。

(二)支持率

支持率是選民在選舉中向不同候選人或政黨投票的比例。1992年以前,以華人等族群為主體的美國亞裔主要支持共和黨。有數據顯示,55%的亞裔選民在1992年大選中支持共和黨候選人老布什。1992年以來,支持民主黨的亞裔人數大幅上升,主要原因包括克林頓時期的經濟繁榮、民主黨對少數族裔的政策更為友好,以及美國政治從共和黨主導的保守派周期轉變為民主黨主導的自由派周期。此外,冷戰結束后開啟的全球化浪潮深刻改變了美國的人口結構,華人和其他少數族裔的人口迅速上升,這是促使美國華人政治取向變化的根本因素。

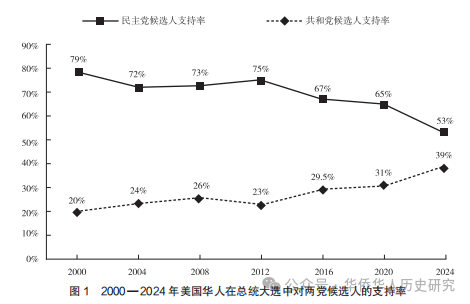

圖1數據顯示,在2000—2012年的4次大選中,美國華人對民主黨候選人的支持率分別為79%、72%、73%、75%,均在70%以上,而對共和黨候選人的支持率則分別為20%、24%、26%、23%,總體保持在20%~25%的區間內。這是華人政治取向的穩定期。2016年大選被認為是美國政治中的一次“關鍵性選舉”。A這可能意味著一個保守派新周期的開始,而該判斷直到2024年特朗普再次當選才得到初步確認。雖然亦有觀點認為,目前難以確定美國是否進入保守派長周期。對美國華人的政治取向而言,2016年大選也是一個關鍵節點,即華人對共和黨候選人特朗普的支持率上升到29.5%,且在2020年大選中繼續提升到31%,超過30%,延續並驗証了2016年的變化趨勢。反觀華人對民主黨候選人的支持率,則出現明顯下降,從2012年的75%下降到2016年的67%,並在2020年降低到65%。2024年大選中,華人政治取向的變化延續並加速了此前的趨勢。華人對民主黨的支持率僅有53%,下降了12%,而對共和黨的支持率則上升至39%。若以270萬選民為基礎進行計算,則2024年支持民主黨的華人減少了30余萬,其中超過20萬人轉而支持特朗普。同時,美國華人已經超過了越南裔成為亞裔中最支持共和黨的群體。2000年以來美國華人對兩黨的支持率出現了近30%的調整,因此,華人選民轉向共和黨的觀點可以得到數據的驗証,但未在全國范圍內出現共和黨支持者多於民主黨的情形。

綜上可見,2000年以來美國華人的政治取向變化有三個特點:第一,華人的投票率長期較低,但從2020年大選開始呈明顯上升趨勢,2024年成年華人公民投票率已超過50%。第二,支持民主黨的華人比例仍然高於共和黨,但自2000年以來出現近30%的降幅。第三,自2016年大選以降,支持共和黨及特朗普的華人逐漸增加,相較於2000—2012年約有15%~20%的增幅。

三、影響美國華人政治取向變化的主要因素

影響美國華人政治取向變化的因素有諸多方面,在此主要從政黨認同、選舉議題、候選人好感度以及選民聯系和選舉動員四個方面進行分析。

(一)政黨認同

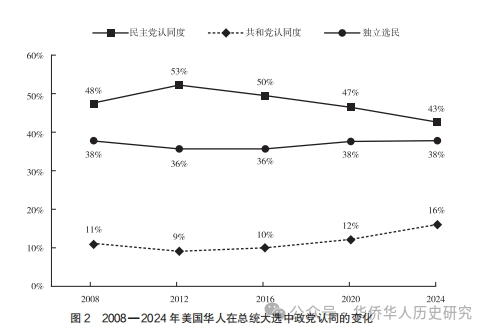

政黨認同是民眾形成的對政黨的心理歸屬感,這種認同可能形成於童年時期的家庭環境,也可能受到成年后的政治經歷影響,並使得選民有動力在投票時支持特定政黨。據2008—2024年5次總統大選的調查數據(圖2),認同民主黨的華人分別佔48%、53%、50%、47%、43%,認同共和黨的則分別佔11%、9%、10%、12%、16%。關於美國華人的政黨認同,有三個主要特點:一是民主黨長期佔有壓倒性優勢,約半數華人認同民主黨,遠高於共和黨。二是2012年以來華人對民主黨的認同逐漸下降,而對共和黨的認同略有上升。三是美國華人長期以來被認為政黨認同程度較低,獨立選民佔比將近四成且比例非常穩定。若將美國華人群體與其他亞裔進行橫向對比,可以發現僅有2016年大選,美國華人對兩黨的認同度(60%)排名亞裔中的倒數第二,略高於柬埔寨裔的57%,其余四次大選均在亞裔中墊底。由此可見,政黨認同因素在理解華人政治取向上有很強的解釋力,民主黨認同度更高與選民最終投票給民主黨候選人具有明顯相關性。與此同時,近年來華人政黨認同民主黨下降和共和黨上升的趨勢也與他們的政治取向變化一致。此外,由於仍有近40%的獨立選民,其政治取向需要運用其他因素進行解釋。

(二)選舉議題

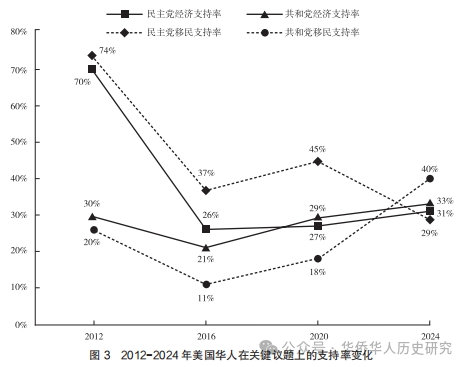

選舉議題是解釋華人選民政治取向的關鍵,因為選舉議題直接涉及選民的切身利益。2000年以來的較長時間內,民主黨在大多數關鍵議題上對共和黨的領先優勢很大。在2004年大選中,根據由塔蘭斯集團等三家咨詢機構針對亞裔選民所做的民意調查顯示,有47%的受訪者認為,經濟和就業狀況是大選的決定性議題,隻有22%的人選擇伊拉克和反恐問題。在全球金融危機大背景下的2008年大選,亞裔選民對經濟議題的關注度顯著升高,66%的選民認為經濟問題非常重要,其中72%的人認為奧巴馬能夠處理好經濟,高於麥凱恩的56%。其次,40%亞裔關注醫療保險議題,奧巴馬提出的醫改計劃得到71%的華人選民支持,反對者僅佔29%。外交方面,認為奧巴馬能夠更好處理伊拉克戰爭的比例(35%)也高於麥凱恩(26%)。可見奧巴馬在多項議題取得領先。2012年大選的出口民調,也顯示出亞裔選民在議題因素上對奧巴馬的壓倒性支持。在經濟、醫療、教育、社會安全、國家安全、環境、種族歧視和移民問題上,支持奧巴馬的比例分別為70%、74%、74%、73%、68%、76%、77%、74%,支持羅姆尼的比例則分別為30%、26%、26%、27%、32%、24%、23%、26%。

2016年大選以來,特朗普在華人選民中的支持率逐漸上升,該變化背后涉及多項議題的影響。在2016年大選中,華人選民對特朗普的支持率上升已初現端倪。值得高度關注的問題是,為什麼在新冠疫情背景下的2020年大選中,特朗普仍能贏得更多華人選民的支持?從候選人因素來看,華人選民對民主黨候選人拜登的好感度高於希拉裡(見下文圖4)。從總體選情來看,由於新冠疫情、人口多元化、特朗普支持率先天不足等因素,2020年大選的結構和趨勢對特朗普連任不利。由於華人對拜登的好感度更高以及2020年的選舉結構對特朗普不利,華人選民在2020年對民主黨的支持率應有所上升,但最終結果卻是華人對民主黨的支持率小幅下降,對共和黨的支持率略有上升。因此,華人選民的政治取向展現出持續有利於特朗普的變化更加耐人尋味。最可能的解釋是經濟因素。亞裔美國人選民調查(AAVS)在2016年和2020年的同系列調查數據顯示,2016年,有26%的華人選民認為民主黨可以更好地處理經濟問題,高於共和黨的21%,雖已降低,但符合民主黨在華人選民中的傳統優勢。但在2020年,認為共和黨能更好地處理經濟問題的華人選民上升為29%,首次超過民主黨的27%。共計97%的華人選民認為經濟是重要問題,其中51%認為極其重要。由於華人對特朗普1.0經濟政策的認可度較高,其對共和黨的支持率也順勢增長。該趨勢可以在2024年的民調中得到進一步証實。數據顯示,認為共和黨能更好處理經濟問題的華人選民上升為33%,高於民主黨的31%,且認為共和黨能更好應對通貨膨脹的華人選民也是33%,但民主黨該項數據下降為26%,差距進一步拉大。由此可見,經濟問題一直是牽動華人選民政治取向的關鍵因素,在短短十余年間,華人選民對民主黨的經濟政策信任程度從70%以上下跌到30%左右,對共和黨的信任程度則逐漸提升,最終超越民主黨(圖3)。這一點可以直接解釋華人對共和黨的支持率為何從2012年的23%上升為2024年的39%。對經濟議題的進一步解釋,涉及到特朗普1.0時期美國經濟表現較好,失業率低,華人的工資和生活水平得到提高。相反,拜登時期的通貨膨脹嚴重打擊了工薪和中產階層的華人,華人對民主黨政府的經濟政策存在不滿。

華人選民在2024年大選中對特朗普的支持率繼續上升至39%,相比於2016年和2020年更為明顯。該變化背后涉及到移民、社會犯罪等問題的影響,這些議題的政黨傾向在2024年大選期間出現反轉現象。第一,華人在移民問題上的政治取向出現大幅變化。2020年亞裔美國人選民調查的數據顯示,仍有45%的華人選民認為民主黨可以更好地處理移民問題,遠高於支持共和黨的18%。但2024年的同系列調查數據表明,僅有29%的華人選民認為民主黨能夠更好地處理移民問題,低於共和黨的40%。第二,華人對社會犯罪議題的支持度出現反轉。2016年亞裔美國人選民調查的數據顯示,43%的華人選民認為民主黨能更好地處理社會犯罪問題,高於共和黨的10%。但2024年的亞裔美國人投票調查數據顯示,35%的華人選民在控制犯罪問題上更信任共和黨,高於信任民主黨的24%。上述變化的原因是拜登時期美國非法移民增多,不僅危害治安環境,還擠佔工薪階層的就業機會。上述議題顯著影響選情。《紐約時報》和錫耶納學院的聯合民調顯示,全美24%的選民認為經濟問題最重要,排名第一。認為墮胎(18%)與移民(15%)問題最重要的選民比例分列第二和第三。具體到華人選民,分別有97%、96%、91%的華人認為經濟通脹、社會犯罪、移民問題有重要性。

雖然經濟、移民等部分議題出現對共和黨更為有利的態勢,但華人選民仍在2024年大選中的系列議題上保持對民主黨的支持,促使過半華人選民支持民主黨。一是醫療保健議題,51%的華人選民更信任民主黨,遠高於共和黨的19%。二是教育議題,36%的華人選民更信任民主黨,高於共和黨的19%。三是控槍議題,48%的華人選民更信任民主黨,是共和黨的兩倍(24%)。四是制止種族歧視和犯罪議題,47%的華人選民更信任民主黨,高於共和黨的15%。五是墮胎權問題,57%的華人選民更支持民主黨,高於共和黨的18%。六是外交政策議題,分別有45%和49%的華人選民更信任民主黨的對華政策和涉台政策,遠高於共和黨的21%和20%。

(三)候選人好感度

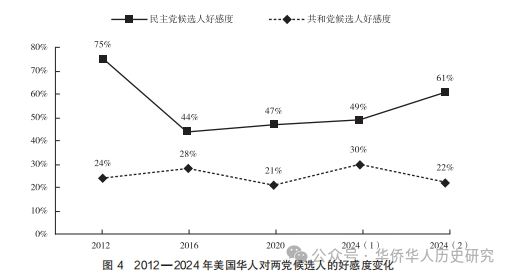

候選人好感度被認為在某些情況下比政黨認同和選舉議題更重要,包括候選人的領導力、經歷、判斷力、正直程度、能力和精力等內容。圖4所示,在2012—2024年的四次大選中,包括2024年拜登退選前的數據在內,五組數據均顯示華人對民主黨候選人好感度高於共和黨。上述數據有助於檢驗候選人因素在華人政治取向中的影響力。第一個案例是2016年大選。2016年大選的出口民調中,僅5%的華人選民表示非常喜歡特朗普,23%表示有些喜歡,25%的人表示很不喜歡,22%的人有些不喜歡,排在十個亞裔族群的第四位。但華人對民主黨候選人希拉裡的好感度在亞裔中排名倒數第一,僅8%的人表示非常喜歡,36%的人有些喜歡,20%的人很不喜歡,21%的人有些不喜歡。結果是2016年華人選民對特朗普的支持率上升至29.5%,反之對希拉裡的支持率下降為67%(圖1)。從政黨認同看,2016年民主黨保持著50%:10%的優勢,因此該視角不易解釋為何華人的政治取向在2016年發生了明顯變化,候選人因素可以提供補充解釋,即希拉裡是近年來華人選民最不喜歡的民主黨候選人。華人對希拉裡的好感度(44%)與奧巴馬(75%)相比出現斷崖式下跌。背后原因涉及到華人對希拉裡丑聞纏身的建制派形象產生厭倦,更多人開始支持真誠和反建制的“局外人”特朗普。第二個案例是2024年大選的換人事件。圖4可見,拜登一直以來在華人選民中的好感度不高,在2024年僅有49%,哈裡斯則為61%,高於拜登。2024年9月換人后的民調顯示,華人選民對民主黨的支持率迅速從對拜登的54%上升為對哈裡斯的65%。換人事件並未改變除候選人以外的其他因素,政黨認同是長期變遷的結果,2024年大選中共和黨在經濟、移民議題上始終穩定佔優。但換人事件后,華人對民主黨的支持率上升了11%,說明華人對哈裡斯的好感度發揮了關鍵作用。

(四)選民聯系和選舉動員

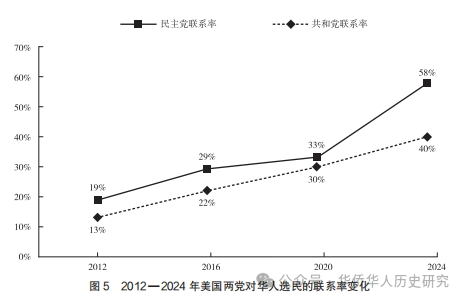

選民聯系和選舉動員是政黨和候選人與選民進行溝通的方式,有助於通過說服來提升選民的投票率和支持率,兩黨都會投入大量的資金和人力用於選民動員。進入互聯網時代以來,隨著技術進步,聯系和動員選民變得更加頻繁且容易實現,促使選民聯系率出現飆升趨勢。在美國政治極化凸顯的情況下,兩黨選民嚴重對立,中間選民數量減少,選舉往往是雙方基本盤之間的對決,兩黨比拼的是誰能更大限度地動員其基本盤,選舉動員的作用側重於提升投票率。盡管美國政治的總體態勢如此,但美國華人選民中獨立選民的比例仍長期保持在36%-38%之間(圖2),至少在政黨認同層次未受兩黨極化的顯著影響,此時兩黨的選舉聯系和動員,不僅能起到提振投票率的作用,還能實現對中間選民的吸引,提升本黨的支持率。研究表明,以微信為代表的社交媒體可以有效拓寬華人政治參與的資源條件、增強內部認同感和群體效能信念,並通過改變傳統組織動員方式來跨越地理限制,達到動員更多華人個體的效果。據亞太裔美國人投票(APIA Vote)組織在2012—2024年四次大選的追蹤數據顯示(圖5),美國兩黨對華人的聯系率大幅上升,民主黨聯系率從2012年的19%上升為2024年的58%,共和黨聯系率則從2012年的13%增長至2024年的40%。民主黨保持優勢,符合民主黨在華人中支持率更高的現實。可見兩黨對華人選民的重視程度越來越高。可以推斷,華人投票率的上升與選民聯系率的提高有著密切關系。

四、美國華人政治取向變化的意義

從少數族裔參政的視角看,美國華人政治取向變化在政治精英直接參與決策、政治團體塑造輿論壓力、搖擺州選民發揮關鍵作用等方面具有積極意義。

(一)政治精英直接參與決策

美國華人政治取向變化的總體特點是投票率和對共和黨的支持率上升,這將助推更多華人政治精英在美國聯邦政府中擔任要職。當前特點是民主黨華人精英佔據一定優勢,但共和黨華人精英將逐步在美國國會和行政部門的決策中發揮更重要的作用。

第一種方式是通過委任參與政治。2000年以來,隨著美國華人政治地位提高,華人精英開始被委任為美國內閣部長級官員。2001年,共和黨人趙小蘭(Elaine Chao)被任命為小布什政府的勞工部長,是首位美國聯邦政府中的華人部長。特朗普1.0時期,趙小蘭再次擔任交通部長。在特朗普2.0的官員提名中,雖暫無華人內閣部長任命,但仍有黃之瀚(Alex Wong)擔任白宮副國家安全顧問和張振熙(Steven Cheung)擔任白宮通訊主任,且不排除特朗普后續會任命華人部長。相較於共和黨,民主黨政府中的華人部長人數更多。奧巴馬時期,民主黨人朱棣文(Steven Chu)於2009年至2013年擔任聯邦能源部長,駱家輝(Gary Locke)於2009年至2011年擔任商務部長。拜登時期,民主黨人蘇維思(Julie Su)於2023年起擔任勞工部長。因此,美國總統提名華人精英擔任政府要職已成常態,這有助於華人在聯邦層面發揮政治與政策影響。

第二種方式是競選聯邦國會議員。雖然當前美國國會中沒有華人參議員,但民主黨華人政治精英已經在眾議院層面形成穩定影響力。當前在任的三位民主黨聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)、孟昭文(Grace Meng)和劉雲平(Tied Liu)分別在2009年、2012年和2014年當選。反之,共和黨政治精英長期面臨在聯邦國會層面缺乏影響力的情況。首位華人共和黨參議員鄺友良(Hiram Leong Fong)在夏威夷州當選,任期為1959—1977年,距今十分久遠。鄺友良之后的三十余年中,美國國會未見共和黨籍華人身影。2010年5月,同樣來自夏威夷州的周永康(Charles K.Djou)在眾議院補選中勝出,成為美國史上第一位華人共和黨聯邦眾議員,但其勝利的原因是選區中兩位民主黨人相互競爭所產生的分票效應,並於擔任眾議員半年后敗選,未能持續發揮政治影響。直到2024年,加州國會第20選區的共和黨人方文思(Vincent Fong)才在眾議院補選中接替被彈劾下台並辭職的前議長麥卡錫(Kevin McCarthy),成為當前唯一的華人共和黨國會議員。方文思曾擔任麥卡錫的辦公室主任,在競選中得到特朗普和麥卡錫的雙重支持,其政策理念與特朗普相近,主張嚴格管控邊境的非法移民。2024年大選中,方文思順利在加州第20選區擊敗共和黨同僚邁克·布德羅(Mike Boudreaux)當選第119屆國會眾議員,考慮到其所在的選區是共和黨的票倉,預計方文思將作為華人共和黨政治精英的代表在未來美國國會政治中發揮影響。華人在美國國會中已有能力發揮常態化影響,但華人政治地位仍然長期與自身人口數量和經濟社會地位不匹配。當前華人人口約佔全美總人口的1.5%,而國會兩院共有435名眾議員、100名參議員,若與人口比例相匹配,國會應有6~7名華人聯邦眾議員、1~2名華人聯邦參議員。但目前隻有4位眾議員、暫無參議員,由此可知,華人在聯邦層面的政治實力尚待提升。

(二)政治團體塑造輿論壓力

美國華人政治取向變化將促使華人政治團體活動更加活躍,突出表現是支持特朗普的華人團體增加,在美國選舉政治和非選舉政治中發揮更大作用。選舉政治方面,美國華人通過成立特朗普助選團來為共和黨開展選民動員。2016年大選中,最令人注目的“華裔北美川普助選團”從最初的3人發展到數千人,遍布全美18個州,為特朗普奔走呼號拉選票。助選團包括團長王湉在內的45位華人與特朗普在其家中舉行見面會,特朗普對助選團表示感謝,這次會面也是特朗普首次會見華人團體。非選舉政治方面,華人團體的影響力也越來越大,出現反對民主黨政策的行動,不受政黨認同限制。2014年,加州民主黨州參議員艾德·賀南德茲(Edward Hernandez)提出加州憲法第5號修正案,要求實行種族照顧政策,實際上是限制亞裔入學比例,給予非洲裔和拉美裔更多入學機會。該法案嚴重影響美國華人乃至亞裔群體的教育權益,違背機會平等原則。美國百人會、美亞團結促進會等多個團體表示反對,並動員華人民眾通過連署請願、錄制短片、示威游行等方式施加輿論壓力。在強大的壓力下,聯邦眾議員趙美心反對該法案,加州眾議院議長約翰·派瑞茲(John Perez)宣布不會支持該案,並將其發回州參議院,最終該法案未獲通過。由此可見,近年來美國華人政治團體的影響力和代表性不斷增強。華人團體的活動不受制於政黨認同,而是以維護華人社區的實際利益為目標,通過施加輿論壓力的方式來影響選舉政治和政府政策。

(三)搖擺州選民發揮關鍵作用

美國大選結果通常由搖擺州的選舉結果決定。搖擺州華人選民的政治取向變化使得他們有可能形成集團投票,從而在大選中發揮關鍵少數作用。而華人選民在搖擺州發揮關鍵少數作用,需要同時具備選民規模擴大和選舉競爭性提高兩個條件。從選民規模來看,美國七大搖擺州的華人選民已漸成規模。目前,賓夕法尼亞州的華人選民已超過5萬人,佐治亞和密歇根州的華人選民為3萬余人,內華達州、北卡羅來納州和亞利桑那州為2萬余人。從選舉競爭性來看,美國大選的競爭日漸激烈,兩黨在搖擺州的得票差距很小,這給華人等少數群體發揮關鍵作用提供了寶貴機會。例如,兩黨在2016年大選中的密歇根州、2020年大選中的佐治亞州和亞利桑那州都隻有約1萬票的微小差距。結合這些州的華人選民規模,可以發現僅需小於或約等於20%的華人選民改變政治取向,便能翻轉這些州的選舉結果。考慮到2000年以來全美華人政治取向已發生25%-30%的變化,具體到搖擺州至少有10%-20%的變化,在這些州很有可能影響選舉結果。一般情況下,州一級的支持率變化會比全國有更明顯的波動,加上華人中間選民比例高,有效的競選活動能夠左右華人選民的“搖擺”。例如,CNN對2024年大選的全美出口民調顯示,亞裔對民主黨和共和黨的支持率分別為55%和40%,而2020年分別為61%和34%,全美層面的數據有6%的總體變化。但是,2024年內華達州有61%的亞裔支持共和黨,僅38%支持民主黨,而在2020年,有64%支持民主黨、35%支持共和黨,該州亞裔26%的政治取向變化遠高於全國平均值。此外,華人社區通常有聚居、階層相近、語言相通等同質化特點。若兩黨能夠提出符合華人利益的針對性政策,與華人團體合作加大選民聯系和動員力度,說服華人選民改變政治取向,他們就更有可能形成集團投票並在搖擺州選舉中發揮關鍵少數作用。

五、結語

2000年以來,美國華人對共和黨的支持率逐漸上升,對民主黨的支持率顯著下降,該變化受到多種因素的影響。從美國華人的內部因素來看,華人群體自身的族群特質影響他們的政治取向,例如傾向於機會平等、相信勤勞致富的傳統文化以及重視社會秩序與安全等保守價值觀均與共和黨的理念相近。從美國兩黨政策的外部因素來看,階層利益與身份政治的交互影響導致華人政治取向的復雜變化。一方面,共和黨主張減稅的經濟政策與限制非法移民的社會政策因符合華人的階層利益而成為驅動其政治取向變化的關鍵動力——盡管華人群體對特朗普本人的好感度並沒有提高,且許多華人對特朗普1.0時期的種族歧視政策仍心存戒備﹔另一方面,民主黨則持續推動對少數族裔更加寬容的身份政治議程,其種族平權、醫療改革、教育改革等自由派政策維系著華人選民的支持率,但是,近年來美國華人對民主黨的政黨認同度和支持率均有明顯下降,說明身份政治在階層利益驅動下並不穩固。

美國華人政治取向變化的新現實具有諸多啟示。盡管華人參政不斷取得新進展,但是華人投票率長期低於其他少數族裔,政治冷感現象依舊顯著,這直接影響華人政治影響力的進一步提高與兩黨對華人利益的重視程度。展望未來,雖然美國華人群體轉向支持共和黨的前景受制於特朗普2.0時期的內外政策,但可以確定的是,華人的政治取向相對來說更少受到政黨認同的影響,經濟就業、社會安全等議題始終發揮著重要作用。若特朗普政府能夠推出符合華人利益的政策,改善美國經濟和社會治安狀況,減少種族歧視,則華人對共和黨的支持率將會繼續上升。此外,雖然“利益導向”的“搖擺”可能會提升華人在美國政治中的影響力,但從更長的歷史時段來看,在短短四分之一世紀中,華人政治取向已從民主黨佔據壓倒性優勢逐步轉為兩黨的分化態勢。這意味著擁有相近政治文化的華人群體也無法置身於美國政黨政治的惡性競爭之外,分化與沖突正在逐步滲透到華人社區。

摘自:萬曉宏、林岳明:《2000年以來美國華人的政治取向變化——基於2000—2024年美國大選的數據分析》,《華僑華人歷史研究》2025年第1期。注釋從略,如有需要請參見原文。