這是一片深情、神奇的土地。她,既有海濱鄒魯的美稱,更有紅色基因相承,綠色發展相續的一個個動人故事。大革命時期,這裡的山澗荒洞,鄉間民宿,先后留下鄧小平、周恩來、彭湃、劉伯承、朱德等數十位當年老一輩革命家的足跡,他們把中央蘇區、革命老區的火種帶到這裡,點燃星星之火,建立大南山革命老區,並建立連結海內外的紅色秘密交通線。

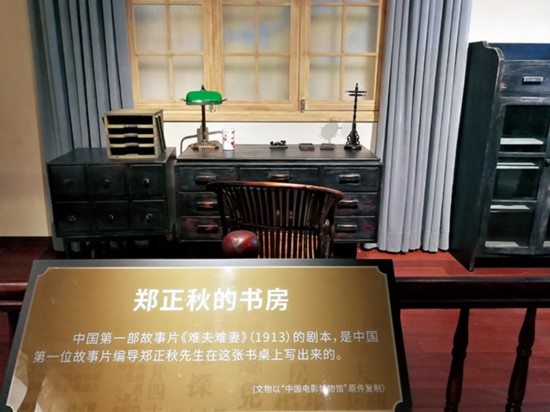

老市區的小公園就是歷史的時光機,將汕頭開埠館、僑批館、潮汕電影先賢名人館、海關開關館、紅色交通線館等記載汕頭開埠史、發展史、斗爭史的動人故事時時呈現!

這裡,吸引了數以億計的海內外游人前來瞻仰汕頭的紅色聖地,享受舌尖上的幸福……

可惜,許多人對汕頭隻知其姓氏叫特區,不知其容顏和內涵。黨的十八大召開后,從2014年至今連續九年,汕頭迎來了文化勁旅——中國著名作家採風團。

神奇的汕頭

九年中,我有幸認識、結緣了來自中國作家協會中的74位著名作家!結識了採風團的領頭人物。他們有連續三屆擔任團長的蔣子龍,當年我念小學時拜讀過《喬廠長上任記》的名人作家蔣子龍大叔來了。當下,他是被中共中央、國務院表彰為改革開放做出杰出貢獻的作家,並被授予“改革先鋒”稱號,也是文學藝術界唯一代表,先后三次帶團來汕。在他的《汕頭文豪》一文中,記錄了他對汕頭的了解、闡說、解讀,文章開門見山寫道:汕頭是怎樣一個“頭”?又是如何地“出頭、領頭和高人一頭”?他寫汕頭人蔡楚生,一生執導了30多部電影,1934年自編自導中國第一部在國際上獲獎的影片《漁光曲》,到與鄭君裡合導的《一江春水向東流》等影片,作為中國電影裡程碑式的作品,尊稱其為:現實主義電影奠基人,進步電影先驅,中國最杰出的導演,在世界評選出的最優秀的三百多位電影藝術家中,他是唯一的中國人,是世界級的電影宗師。他的文章以史實為汕頭揚名:“並非是近代汕頭人才情大爆發,雖地處‘省尾國角’卻自宋代起有記載,汕頭進士出身的清官名單是一長串,到明清兩代,還出過文狀元林大欽,武狀元林德鏞、黃億勇。”

對於光緒十五年的進士丘逢甲,他以採訪掌握的史實對這位祖籍潮汕卻出生於台灣、被同是潮汕人的福建巡撫丁日昌贊為“奇童”的名人予以點贊。

他還以史實佐料,說明汕頭文豪至少有地緣、人緣、親緣三條根,說明汕頭確有一條深厚而清晰的“文脈”,印証現代人的全部競爭,也是文化的較量。而汕頭,是潮汕文化的發源地,也是興盛之地,向稱“海濱鄒魯”。

黃亞洲來了!這個有著深厚江南文化底蘊的中國作家協會原副主席,中國電影文學學會副會長,集作家、詩人、編劇於一身。其編劇拍攝的電影《開天辟地》《落河鎮的兄弟》《鄧小平1928》,電視劇《張治中》《上海滄桑》《歷史轉折中的鄧小平》《中流擊水》等十六部影視劇作品,先后斬獲金雞獎、最佳編劇獎、華表獎、夏衍劇本獎,他還創作了被譽為“一部重溫建黨歷程的磅礡史詩”的長篇小說《紅船》。

他說:對汕頭久聞其名,第一次踏進這片神奇的土地,就讓他驚訝不已。在三天早出晚歸的採風中,他以採風團長的身份,帶領其他作家,深入二十多個採訪點,開展採風活動。到第一個採訪參觀點時,當作家們還沉浸在贊譽、熱議之時,黃亞洲已在手機上寫出一篇篇採訪隨感散文並配上靚麗彩照。第一天,他寫出十一篇作品,第二、三天又分別寫出近十篇,更令人驚嘆的是,當他返回到浙江杭州時,次日上午便發來了詩意散文《二十一曲唱汕頭》,對“汕頭城市開放史展覽”“汕頭市高新六合產業園”“上海電氣來汕頭了”“參觀汕頭華僑數字產業基地”等21個採訪點一一寫出贊歌。

紅色的汕頭

在以往的視覺中,沒到過汕頭的人,往往隻聽聞潮汕菜的美味佳肴,尤以鹵鵝、牛肉、小食出名,臨海背山,是適合旅游居住的地方。殊不知,這裡1860年開埠,改汕頭港為汕頭埠,正式作為對外通商口岸。1885年11月就被恩格斯在其《論俄國在遠東的成功》一文中,寫下“由於開放五個通商口岸,使廣州的一部分貿易轉移到了上海,而汕頭這個唯一有一點商業意義的口岸,又不屬於那五個開放口岸。汕頭從鮀魚淺海棲息到有‘鮀島’美稱的小漁村步入百載商埠。”

十月革命炮聲隆,中國共產黨誕生了。追求生存解放,爭取民族自由自主的革命大潮席卷而至。“潮汕七日紅”促使汕頭成為必爭的戰略要地,八一南昌起義之年,周恩來等老一輩共產黨人選定汕頭建立紅色秘密交通線,汕頭成為連結江西、福建、香港的要地。有幾批次的作家沿當年海陸豐農民運動領袖彭湃的足跡來到大南山革命老區紅場鎮、雷嶺鎮等地參觀。彭湃在潘多村彎曲的山洞裡一住四個多月,為避開敵特耳目,晝伏夜出,深入鄉村開展工作。在紅場、雷嶺這一帶峰巒山澗中,留下了紅軍石刻標語、紅軍戲台、紅軍醫院等紅色遺存。

作家們踏進大南山紅場老區,鑽進彭湃同志當年駐扎過的“英雄石洞”,一位軍旅作家在《紅色的汕頭》一文中,情不自禁發出感嘆,“汕頭很大,來的次數越多,對她越了解,越會生出這樣的浩嘆。小公園景區、開埠博物館,始終是海防重地的南澳島上古老的炮台和位於‘粵閩界’界碑前的總兵府遺址,當然還有位於澄海區隆都鎮前美村,被譽為‘嶺南第一僑宅’的陳慈黌故居,建筑面積16000平方米,差不多是我寫過的喬家大院的四倍。”“一座城市的大小當然不限於她的疆域,人口和物產,還有她的文化,歷經千載百代如同永恆之火一樣熊熊燃燒的城市精神,它們以傳說的方式傳播四方,歷久彌新。最令人驚奇的是更多有關潮汕人的傳說不在本地而在海外,下南洋時他們還一文不名,可是不用多少年,他們似乎個個都會衣錦榮歸,成為成功的商業家。”“回來之后,做什麼?辦企業,建學校,修路架橋,惠及鄉梓。這樣一座粵東名城,我都懷疑每一位居民血管裡流淌的都是銀白色的血液,因為銀子就是城市血管中奔涌流淌的血液。”

“但是最新的一次對汕頭的拜訪,我覺得自己錯了,因為這座城市還有另一種色澤:紅色。”他以採訪了解到的,耳濡目染的故事,回答了自己內心原來的糾結:“大南山革命遺址的中心廣場——紅場上站立著一位女革命者的塑像,據說這是一位有名有姓的革命者,為了掩護紅軍,甘願犧牲自己和已經懷孕的女兒。在這位普通的潮汕女革命者面前,我驀然想到了一件事情:當年那些跟隨丈夫或者獨自以女性之身下南洋的潮汕女子是否也是和這位先烈一樣的潮汕女人呢?那麼汕頭這座城市呢,在一片商業的銀白的色調之下,流淌的不就是先烈就義一刻奔涌的紅色血液嗎?說到潮汕精神、潮汕商幫精神,它們真正的底色,不就是大南山革命遺址無數先烈身上奔涌過的那一腔腔熱血的殷紅底色嗎?”

多麼雄渾中肯的概括和回答!鏗鏘有力,擲地有聲!這是對汕頭紅色基因的肯定!

令人神往的汕頭

“採風問俗,紀載宜詳。品翠題紅,篇章爭麗。”這無疑道出了採風的特點。採風起源於先秦時代,國風的詩篇至今仍然膾炙人口。當然隨著時間的推移,採風的內容和形式上有所差異,但尋風問俗,“品翠題紅”,挖掘文化內涵“篇章爭麗”仍然令人領悟文學的神奇魅力。

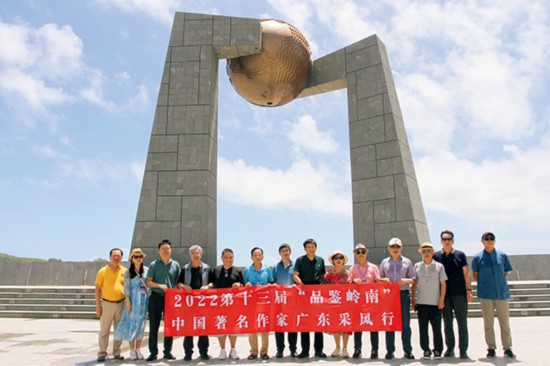

汕頭,三江匯流,海濱鄒魯,連沒親臨該地的恩格斯也稱譽其是“唯一有一點商業意義的口岸。”多少文人墨客對此美地,詩興大發。如何借助作家採風,以獨特的筆觸,以文學的力量,為汕頭發展助力,人們一直在探索和思考。基於此,在香港商報的牽頭下,九年的採風活動,先期由汕頭市公益基金會和市文化廣電旅游體育局主辦協辦,延伸至近兩三年由中共汕頭市委宣傳部、市政協委員會先后主辦,共同打造“品鑒嶺南”——中國著名作家採風行汕頭採風活動文化公益品牌。從2014年至2022年九年喜沐“品鑒嶺南”風韻,組織74位文壇名人來汕採風。作家們不辭勞苦,夏日炎炎,他們的足跡踏遍港口工地、企業學校、新街老巷、海島鄉村、名勝古跡,收獲故事,汲取素材。市領導每次皆接見了採風團一行,期待作家們為汕頭發展出謀劃策,講好汕頭故事,傳播汕頭好聲音。

在這長達九年的採風活動中,性情溫厚的中國作協副主席譚談來了,這位湖南省原文聯主席著有數十部中長篇小說,其中《山道彎彎》等多部著作獲全國大獎。

天津作協副主席,長篇小說《迷人草》、電視劇《潛伏》的原著,著名作家龍一來了﹔

電視劇《孽債》《蹉跎歲月》的編劇葉辛也來了,他說:潮汕是我非常向往的地方﹔

中國作協主席團委員、中央電視台電視劇制作中心主任、國家一級編劇,享受政府特殊津貼,《大雪無痕》《蒼天在上》《省委書記》的小說作者和電視劇編劇陸天明也來了﹔

身材魁梧的大連市作家協會主席、遼寧省作家協會副主席,中國寫海第一人鄧剛來了。喜歡挑戰的他親自從大連駕車北南穿越,他認為“汕頭採風,不虛此行”﹔在小公園參觀,看到陳舊百貨大樓門前大街破爛不堪,他揮筆寫下《汕頭有條令人心痛的街》,此文被時任汕頭市委書記的陳良賢作為抓手,親力推動國家文明城市建設。

天津市作協副主席,《山楂樹之戀》編劇肖克凡來了,“身高八尺,才高八斗”的他認為“汕頭是一座很有質感的城市”﹔

原江西省作協主席,寫過《小鎮上的將軍》等名作的中國作協全委陳世旭來了。他以快手、鮮活、思想深度為特點,寫下《汕頭是一部大書》《汕頭民間的亮色》《最大希望在人》《重建社會信任的希望》《南澳自然之門》等多篇作品思考汕頭、點贊汕頭!

走在熟悉的大街小巷,走進老區新區,耳聞目睹汕頭的發展變化,譚談希望汕頭能抓住新的發展機遇,講好“汕頭故事”,讓更多人知道汕頭、前來汕頭。

走進儲存著無數潮人信息密碼的僑批館,作家們對汕頭感受深刻。僑批文物館讓他們感受潮汕文化的精髓就是海外的創業文化。作家們表示,潮汕海外商幫打拼的艱辛歷程,是潮汕商幫在中國商業文明史中濃墨重彩的一筆。如果要寫一部汕頭大院,可以從海外故事入手,進行深度挖掘,效果肯定不亞於喬家大院﹔

《徽商》作者季宇直言:中國三大商幫,共同特點就是吃苦耐勞、誠實守信、開拓進取,團結。潮商就是汕頭的地方資源,潮商精神在新時代要繼續發揚,對潮汕經濟發展有重要意義﹔

《天下無賊》編劇王剛表示,在條件許可的情況下,他很想寫一部以《紅頭船》為名的劇本,以此勾勒出汕頭從曾經開埠的繁華,到其衰落,再到重新崛起的景象,反映出汕頭的過去、現在和未來……

參觀汕頭非物質文化遺產紀念館,作家葉辛、葉兆言提出許多有益的建議。他們認為非遺應 “去其糟粕,取其精華,結合當代”,“多保留有潮汕特色的東西”﹔

走進汕頭華僑經濟文化合作試驗區的核心區域,放眼遠望圍海而成的20多平方公裡土地,陳世旭感慨,這是他去過的國家新區中靠海的面積和規模最大的,作為海上絲綢之路的重要節點,汕頭發展前景無可限量﹔

走進具有“高校建筑之花”美譽的汕頭大學圖書館,《潛伏》作者龍一表示“這裡不僅寬闊、錯落、現代,更重要的是鬆散的自由式管理,讀書感覺很好。”

在金平區,面對不斷變化著的小公園,作家們有不同的呈現。在“汕頭大廈”老建筑前,陸天明建議:這裡可以作為影視基地,讓人有置身於100多年前通商口岸的感覺﹔肖克凡則認為應該加強對老建筑的保護和修繕,將之打造成具有潮汕風情的歷史文化街區﹔裘山山建議:“開埠文化是汕頭的一筆寶貴財富,希望汕頭在發展的同時做好文化的傳承,留住這種獨特的文化氛圍。”

望著正在修繕的騎樓建筑群,趙本夫若有所思,“決定城市的氣質,不僅是要看新增什麼,更重要的是保留了什麼。”他認為大規模的民國建筑是汕頭“寶貴的歷史財富”。

從金園實驗中學走出的黃宇平同學加入美國引力波團隊,這裡有4名參加市公益基金會舉辦的“百名小發明家培養計劃”的學員榮獲“中國少年科學院小院士”稱號。蔣子龍認為,汕頭之行,令他感動的是市公益基金會和金園實驗中學。“科技和教育是汕頭的根脈。金園實驗中學和市公益基金會的做法是有啟示意義的。”周大新發表自己的觀感:“本地的公益慈善氛圍很濃,特別是那些投資實業和教育的企業家,我覺得他們很有慈善之心和發展眼光。總之,我覺得汕頭是一片充滿希望的沃土。”

在龍湖區,徜徉於汕頭市首家商業綜合體的合勝圖書館,館藏名家名作引發了一場意外的簽書熱潮。羅光輝說,在百貨商場內開設圖書館很有創意。走進龍湖區創文縮影的西南文明公園以及世界硨磲珍珠博覽館、潮宏基首飾博物館、遇見賽先生科技體驗館,也讓他們體驗不一樣的精神沖擊。

在潮陽區,獲悉該區把文化強區提升到發展戰略高度,葉辛主席情不自禁留下“山海襟懷”題詞。

在潮南區參觀鄭成功紀念館時,河南省作協副主席王劍冰說,潮汕人是對民族、對國家有貢獻的人,不論祖籍,均以崇高的情懷進行紀念。從這一點上,汕頭是有海納百川情懷的。

在濠江區,風起潮涌,俯瞰廣澳港區全景,廣袤的港區船舶眾多,採風團名譽團長王巨才表示,港口建好了對全市經濟都有拉動作用。

在南澳縣,碧海,藍天,歷史傳奇,海防前哨,在絲綢之路節點上,總有許多動人的故事,都讓作家們戀戀不舍,舉筆揮毫,寫下佳作。

期待汕頭涌活力

這些年,作家們的採風活動中,也安排了進學校,進文化場館,更多的還安排了進企業、科研單位。

採風后,比較南北文化的差異,具有親和力和包容精神的關仁山指出:“北方文化是豪放、粗放型的,但潮汕文化很細膩、開放、包容,人們的生活很從容很平和,這種平和是種文化力量。五千年中國夢靠文化,習近平總書記說要文化自信,文化是我們中華民族的根脈,中華文化是個大家庭,南北文化需要沖撞、融合、互補,北方文化的粗放和南方文化的細膩融合在一起我們會越來越強大。”

三年前,汕頭正在有聲有色地創建國家文明城市活動,關仁山團長表示,汕頭市委市政府在“創文”過程中,特別看重老百姓的幸福感,他建議,環境好了,汕頭接下來應大力開發旅游資源,吸引外地游客來吃潮汕美食,同時要注意挖掘潮汕文化的根,爭取既贏得經濟效益、又贏得社會效益。

王巨才認為:從“創文強管”入手思路完全正確。因為世界上一切奇跡都是由人創造的。有了高素質的人,才會有高速度的發展。相信,經過鍥而不舍的努力,汕頭一定會變得更加美好,更加發達。

王剛說:“汕頭‘創文’把老百姓和政府凝聚在一起,‘創文’是實實在在考慮老百姓感受的一次行動。城市裡的垃圾有人管了,‘臟亂差’有人管了,違章違建有人管了。我們可以確認,‘創文’這件事,是老百姓和政府完全能想到一起的事情。全國的城市都應該‘創文’。”

羅光輝認為,“創文”給汕頭以前進的方向:汕頭找到了一個很好的切入點,“創文”找到了前進的方向,“創文”讓老百姓有獲得感,有幸福感,正能量十足,相信堅定地描繪好這幅“藍圖”,汕頭明天會更好。

素材在這裡發現

在幾屆採風結集《品鑒嶺南》系列叢書中,作家們賦有文學使命意義的行動和創作思維,既展現了汕頭的歷史,也以新的視野和角度,深刻揭示其中的問題,挖掘其中的美質,展現新機遇中汕頭的新魅力,向大家表達他們對百載商埠的審美再發現。

作家王炳根回到福建的第二天,把七年前首次參與汕頭採風和本次採風的感受,立馬寫出《汕頭的現代步伐》等文章,寄望汕頭在新時代經濟特區建設中迎頭趕上,朝著現代步伐前行!該文很快被《央視網》《人民日報網》《學習強國》《今日頭條》先后刊發。

譚談先生的作品《又回汕頭》有故地重游的情結,汕頭是他“心中一座駐了那麼長那麼長的城,”他充滿展望“一道大堤,一道比牛田洋大堤更長、更現代、更雄偉的大堤,就是國務院最近批准的汕頭華僑經濟文化試驗區……它用來‘種’現代化城!”

蔣子龍先生、葉辛先生以及周大新先生注重尋找百載商埠的根脈,追尋內在的律動,劉兆林先生挖掘南澳淳朴的人情味。多次隨團的陳世旭先生認為汕頭是一本大書,每一次皆有不同的解讀,越翻越奇。當鄧剛先生為一條汕頭老街而痛心時,2017年第四次採風團已經站在修舊如舊美倫美奐的騎樓群下流連忘返。不少作家提出有益的建議,裘山山老師認為:“真正的發達國家,應該有三種不計成本的付出:第一,不計成本的為弱者付出﹔第二,不計成本的為細節付出﹔第三,不計成本的為未來付出。在汕頭,我看到它在這三點上都有出色的表現,所以我說,汕頭正朝著真正的發達地區在穩步前進”。馬曉麗老師則認為民間慈善機構“飽一份飢腸,暖一顆人心”讓這個城市有了溫度,有文化傳承的精神底蘊。不少作家的作品還發表在《人民日報》《解放日報》《羊城晚報》等媒體,提高了汕頭的知名度和美譽度。

他們都有共同點,進紅色基因參觀點,進歷史文化、非遺觀賞點,進潮汕特色鄉村體驗點。這得益於汕頭堅定不移走“工業立市,產業強市”之路,大力抓建“三新兩特一大”產業格局,奮力開創新時代汕頭經濟特區新局面。作家周桐淦採風回杭州,當即下筆寫出《趣記獅頭鵝》,剛登上《江南時報》,即被《人民日報》網和《學習強國》推介!

何立偉回家第二天,立馬寫出《潮汕人》佳作為汕頭及大潮汕頌贊、期許:潮汕人,用他們的歌聲,讓所有的耳朵都了解他們的過去、現在和未來,了解他們的驕傲、豪情和務實的夢想。

來自中山市的粵籍作家邱樹宏,是一個充滿激情、飽含詩意的詩人,他也曾在中山市的黨政部門任職,對市、縣級實際工作了如指掌,通過此番採風,實地認識汕頭,了解汕頭,特地向汕頭市委、市政府呈上建議意見:《來一個“文化興市”戰略如何?》,他認為,汕頭市提出了“工業立市,產業強市”的發展思路,明確五年內要在全市形成五萬畝新型產業園區,尤其是位於澄海的汕頭高新區六合圍產業園區,是汕頭加快經濟發展的新亮點,通過工業立市,產業強市,做強做硬汕頭的骨骼和脊梁,讓汕頭的身軀高高地站立起來。他還認為,經濟和產業,只是一座城市強大的硬件條件,最核心的條件而已,而一座強大的城市的最高標志,應該是文化,文化不強,城市就沒有實現真正的強大。他特地鄭重建議“制定文化興市”戰略,並將其放在與“工業立市,產業強市”戰略同等重要的地位。

汕頭在變化,汕頭借助新時代海上絲綢之路的契機、以創文為抓手揮寫特區現代文明城市的夢想,將由一支支充滿張力的巨筆抒寫、傳播,助推動百載商埠的發展!

“敢為人先原夢歸,再創新跡著雲暉,不教心願與身違。”陸天明老師從汕頭人身上感悟到的獨特魅力與從詞人馮延己化出的詞闕交相碰撞,正代表著作家的心聲:此時此刻,對,此時此刻,我隻想說,真的真的,我很想很想再去汕頭。

九年了!七十四位名家先后來汕,時間雖短,卻也留下獨特審視的眼光和激情。

就讓品鑒汕頭新變化的風繼續吹吧,讓名家的文學力量攪動三江水、南海潮,重塑百載商埠走向輝煌、邁向世界的奇偉篇章!