廣州黃埔區,是嶺南經濟重鎮。2021年,全區實現地區生產總值(GDP)4158.37億元,人均GDP為33.71萬元。在經濟高速發展的同時,黃埔區深刻認識到,文化是經濟發展的土壤,它為經濟發展提供了內在的價值動力,也提供了重要的價值環境。正是基於這一認識,黃埔在文化建設上做出了令人矚目的成績。

黃埔文化資源豐富,文物繁盛,境內有古代“海上絲綢之路”發祥地——南海神廟,近代中國民主革命策源地和有中國“將帥搖籃”之稱的黃埔軍校舊址,東江縱隊增從番獨立大隊隊部舊址,嶺南建筑的瑰寶——玉岩書院、橫沙書香街、深井古民居、蓮塘古村等。

近年來,黃埔區對轄內十類古遺存的文化歷史信息進行了系統梳理、挖掘,對“十古”加以活化利用,在實現老城市新活力中凸顯濃墨重彩的歷史文化遺產底色。

在全面摸清“十古”家底的基礎上,黃埔區廣泛征集專家、學者、村民各方意見,為城市更新、環境治理提供堅實的歷史依據與思路借鑒。明確了政策導向、基本原則、前提基礎、對象內容與方式、管理運營要求,確保古遺存利用活動的有益性、適宜性、獨特性、可持續性。

所謂“十古”,即古村、古樹、古屋、古廟、古巷、古道、古塔、古井、古橋、古碼頭等。列入保護項目的“十古”,反映了當地古代歷史各個發展階段涉及政治、宗教、軍事、科技、工業、農業、建筑、交通、水利等方面歷史文化信息。對古遺存的合理利用,主要通過博物館、遺址公園、城市公園等,為文物保護、展示闡釋、傳播教育、產業轉化提供有效平台。將所處的空間環境開放為街心公園、公共綠地、小型廣場、街道活動場地等,設置必要的展示服務設施,為公眾提供具有歷史氛圍的公共活動場所,深化文物價值認知。

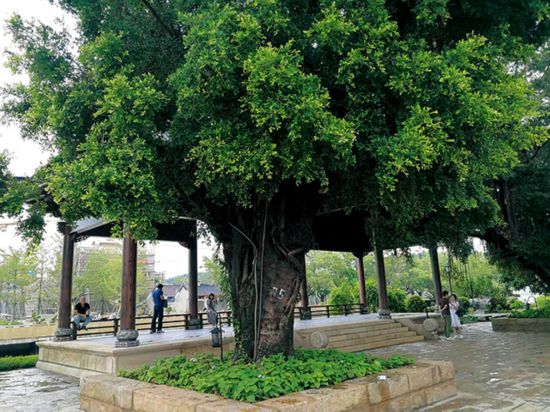

蓮塘村是廣東省歷史文化名村,村裡的大祠堂陳公祠建於1899年,保留著一派古風古韻。走進這個有著700多年歷史的村庄,遠遠可見20米高的參天巨榕像一把張開的大傘,福蔭著這片土地。700多年間它多次瀕臨死亡,又多次復生,就像是長壽的長輩,見証了蓮塘村世代變遷。

老樹常青不僅成為蓮塘村的佳話,亦成為黃埔區“十古”文化遺存保護及活化利用工作成效的真實寫照。

蓮塘村風水堂正面有一條小軸線,以這條軸線為核心“山、水、古村”連接為一體。在黃埔區701處十類古遺存當中,蓮塘村的古遺存佔了36處。除古樹外,這裡有最早建於宋代的12口古井,建於清代的祠堂、家塾、書舍、書室等嶺南特色古建群落和街巷。在廣東的古村中,尚保留著這種小中軸秩序的已經為數不多。

這正是學者們珍視的“秩序完整、山水完整”,九佛三個傳統村落都有這樣的共性,就是“山、居、塘、田”是一個完整的保護體系。黃埔古遺存的開發,確保了基本山居模式的延續。

在重視文物保護的同時,編撰村史,挖掘古遺存背后的故事,並努力講好故事,把文脈一代代傳承下去,守住蓮塘的“根”。

著名藝術家將上世紀50年代建成的青蓮戲台作為粵劇傳承基地,時常帶學生在此唱戲學藝。少年們施粉黛、著戲服,稚嫩的面孔和古朴的戲台相映成趣。他們從蓮塘村豐厚的歷史文化傳承汲取營養,粵劇課堂因此鮮活,百余年古村因此返老還童。

穿行蓮塘村,“鏈咖啡”館、“荷塘月色”茶室、“愛膳蓮塘”餐廳、九佛蓮塘“懂通實”活力館、蓮塘家風館、黃埔圖書館蓮塘分館……紛至沓來,新舊碰撞讓古遺存“活”了起來,吸引了四方來客,也把越來越多在外打工的青年吸引回來。

古樹保護,是黃埔古遺存開發的一個亮點。長嶺街道嶺頭社區,郁郁蔥蔥,根枝粗壯的大樹都貼著二維碼標識。長嶺的老人們說“這些樹是看著我們長大的,守護著我們幾代人,我們也要好好守護它。”黃埔區登記在冊的古樹名木為5208株,約佔廣州市古樹名木總數的53%,約有3096株散生在自然村落的房前屋后。黃埔區全面推行林長制,明確“開展古樹名木的信息化、數字化、智慧化全生命周期管理”。應用三維GIS信息技術,建立一樹一檔“一張圖”,全區古樹全部納入古樹名木電子地圖系統。實施“古樹故事”保護項目,挖掘古樹名木相關的歷史故事,拍攝村民口述視頻,人們可以掃描樹上二維碼,讀懂古樹歷史。此外,攝像頭及振動位移傳感器等高科技裝備也被應用到古樹名木的保護中,對古樹的生長環境、生長情況進行實時監控。

尊重歷史、尊重民俗、尊重群眾需求,就會獲得理解與支持。

城市改造極大地提升了環境:建筑整治、場地綠化和環境塑造,改善了生態環境、人居環境。在確保文物安全和文物價值的前提下,與古遺存價值展示和文物環境改善相協調,發展文化產業、旅游業等低能耗低強度的產業,形成了適合古遺存保護利用和地方經濟發展的產業環境。

融德裡位於原沙步村的鹿步大街。南宋末年中原移民南渡,在此造屋,鑿井,鋪路,挖塘,墾荒,種地,立祠堂,建神廟。

而今,作為城市更新項目,被打造為歷史文化保護街區“融德裡”。

緊鄰鹿步滘古運河的融德裡,整體呈現一水兩岸一湖心島的空間格局,借鑒嶺南傳統布局方式,結合廣州“六脈皆通海,青山半入城”的山水城市設計思路,打造原汁原味的嶺南建筑群落。秉承著“修舊如舊”的理念,保留原有街巷肌理。在此基礎上對建筑和街區的功能進行提升,適應現代生活和商業、辦公的需求。

大量傳統嶺南建筑的細節如青磚、瓦片、嶺南山牆等原有的元素被精心保存﹔灰塑、彩繪、滿洲窗、蚝殼牆,被完整保留﹔一些原有風貌特征不明顯、保護等級較低、存在安全隱患的建筑結構被加固﹔后期加建的破壞原有風貌的部分被清拆,同時實現了三線下地、四網融合、雨污分流。仿古建筑既有古建筑的特色,又有現代建筑的通透。

石板路保留著初始的面貌,雨天不打滑,潮濕不長苔,讓老廣州充滿了回憶。商業外街的廣場,為村民重大日子舉辦戶外流水席提供了充足的空間,老字號酒樓、婚慶策劃、特色民宿為三大主力業態﹔龍舟文化、粵劇文化、嫁娶文化的傳承與體驗為核心記憶點。始建於明朝的宗祠,修復時最大限度還原建筑原貌,以往私家園林的精致感被置於公共景觀之中。榕樹下的鳥類自然灘涂棲息地,大量的可食用的濕生植物,為鳥類提供隱蔽而可食用的生活環境。

全新的嶺南濱水睦鄰街市,從新生活體驗和舊情懷感知兩個角度,突出當地文化屬性,有層次地營造出居民物質精神供應集合點和游客愜意生活、人文體驗的目的地。

古運河鹿步滘扶胥港是海上絲綢之路的起點。韓愈有“扶胥之口,黃木之灣”的描述(《南海神廣利王廟碑》)。港口的看海亭,正對浩瀚珠江,日出時“火雲一燒,天海皆赤”,讓遭貶途徑的蘇軾頓生“坐看旸谷浮金暈,遙想錢塘涌雪山”(《南海浴日亭》)的感慨。“扶胥浴日”由此成為宋元兩代“羊城八景”之一。海絲文化牆以大紀事碑的形式,將開挖古運河,開辟海上絲綢之路的故事以文字及地圖的方式給予呈現,凸顯出扶胥港口重要的國際性地位。

巍峨的現代建筑樓群環繞融德裡,那裡有村民的復建住宅。村民們隨時可在融德裡休閑、祭祀、購物,享受生活。在湖心島大樹下,喝茶、聊天、打牌、聽戲,延續久遠的生活場景。

融德裡由此成為黃埔舊改中歷史文化街區改造的標杆。為人們提供了一個始於歷史,立足現實,面向未來的優秀范例。如果建筑是凝固的音樂,那麼,融德裡便是一首古典與現代的交響曲。

古遺存不僅僅是黃埔發展旅游經濟的重要資源,更是黃埔社會歷史的載體,是黃埔城市建設的精神支柱之一。

來自西子湖畔的作家陸春祥,對黃埔伏虎山下的蘿峰,贊美有加:山不高,風景卻絕佳,樹茂草盛,溪澗環流,曲徑通幽,常年雲霧繚繞,晴空時,登峰眺遠,眼前景色盡收。玉岩書院披滿八月熱烈的陽光。微風吹拂,給人別樣的清涼。整個書院,依山隨勢,樓連樓,閣依閣,檐接檐,大多藏在樹蔭中。催詩台前的荔枝樹,已經1021歲,是廣州最老的荔枝樹,去年依然挂果累累。

玉岩書院名稱幾經改動,教師幾度易人,但始終一如既往,講授,研究,論道,修身,都是為了文化種子的千年賡續。

陸春祥“深深喜歡”一副古對聯:“世上幾百年舊家無非積德,天下第一件好事還是讀書。”感嘆“嶺外玉岩,八百年時間與空間的美妙組合,最有力量的讀書種子,往往在剎那中變成永恆。”

長洲街深井古村是一座有著700多年歷史的古村,具有嶺南風情的青磚大屋、石板街巷比比皆是。微改造實施之前,街道成立了由學者專家、社會組織、職能部門、村民共同參與的“深井共同締造工作坊”,探索老舊小區微改造與傳統村落保護之間最大限度的平衡。工作坊與村民們形成共識:一定要保持深井安靜、寧靜、平靜的文化氛圍。

如今,改造后的深井不僅是一個旅游區,而且是以創意產品研發、教育講學為主導的“大學生文創基地”、休閑體驗為輔的“慢生活島”。被授予全國改革先鋒的著名作家蔣子龍,對改造后的深井古村極為贊賞,最感興趣的是深井古村作為對外貿易的集散地的歷史:“深井之深,留給我的思索極其豐富。比如,原本‘深藏不露’的深井村,竟是中國第一個‘國際村’……廣東巡撫楊永斌在寫給朝廷的奏報中稱:‘深井村民多有能蕃語者’。”

黃埔“十古”的開發,既是區域文化遺產保護的體現,也強有力地促進了地方經濟文化產業的發展。黃埔古遺存利用有清晰的技術路線、操作程序、技術要求。通過科學的方法、程序、技術指引,推出全國首個導航類應用軟件文化保護對象地圖、全省首名文化遺產檢察官、全市首創“屋長+保護責任人”制度,明確古遺存開放管理中的日常管理、社會服務、運行評估與調整、職責與要求,建立歷史文化遺產保護聯動機制,強化相關職能部門的橫向聯動機制和“區政府——街鎮——社區”三級管理的縱向傳導機制,切實形成了歷史文化遺產保護的合力。

長遠規劃的歷史課題,是當代人的歷史使命。縱觀黃埔古遺存的發掘,保護,活化,利用,可謂高標准,高起點,高質量。被擦亮的“十古”從歷史的塵封中,重新煥發出新的活力,與無數處於世界科技前沿的現代企業一道,散落在黃埔的青山綠樹之間,珍珠般發光,彰顯出黃埔深厚的歷史底蘊,以及黃埔在高速發展的經濟建設中自覺的文化追求。隨著黃埔城鄉一體化步伐的進一步加快,黃埔古遺址的保護開發一定會取得更大的成績,提供更有益的經驗。