黃旭華

1970年12月26日,我國首艘核潛艇“長征一號”下水,成為繼“兩彈一星”后的又一國之重器、國之利器,讓中國成為世界上第五個擁有核潛艇的國家。

在廣東省揭陽市揭東區新寮村,有一座崇德堂,堂前立有一塊由國防部原部長遲浩田題的牌子:中國核潛艇之父黃旭華事跡展覽館,這便是我國核潛艇之父黃旭華院士的舊居。2023年8月一個溽熱的周末,我走進了這處人文毓秀的古村落,從汕昆高速往玉湖出口,第一眼便可見到新寮村牌與鄉亭,這個與豐順縣挨得最近的古村落,村民既說潮汕話兼說客家話,從汕頭市區到這裡隻需一個小時左右的車程,這已是我第三次來到黃旭華舊居參觀,前兩次記得是梅花開放的臘月與秋風送爽的秋日,我們贊嘆於黃旭華院士的家國情懷與獻身科技的精神,並在這裡吃了地方特色美食新寮生米炒油飯,印象殊深。

也許是緣分使然,當我再一次走進這位可敬的核潛艇之父舊居,竟是為赴中華全國歸國華僑聯合會主管主辦的《海內與海外》雜志約稿,專門到此一行。

黃旭華事跡展覽館

黃旭華,1926年3月12日出生,上小學時正值抗戰時期,后為求學,輾轉就讀於汕頭市聿懷中學,在汕頭植下深厚淵源,聿懷中學有“一校五院士”美稱,其中核潛艇之父黃旭華就排列第一。走進黃旭華舊居,這處潮汕老式祠堂展覽館,佔地面積有4245平方米。入門便見黃旭華院士塑像,展館正廳櫥櫃整齊地陳列著黃旭華院士事跡,中央擺放著由他主持研制的核潛艇模型,各廂房分別設有陸軍坦克展室和海軍艦艇展室,裡面擺放著我國陸軍和海軍的多種武器裝備模型,其次還有黃旭華院士臥室、書房等。

塑像

上世紀五十年代,美國首先研制出了第一艘核潛艇,因核潛艇在現代戰爭中有著重要的戰略地位,國際上一些軍事大國紛紛加強了對這一新型武器的研制工作,我國也不甘落於人后。

1958年前后,中國頻繁遭遇西方國家的“核訛詐”,制造核潛艇被提上國防建設日程。面對赫魯曉夫的冷嘲熱諷和袖手旁觀,毛主席作出:“核潛艇,一萬年也要搞出來”的偉大決斷。作為國家最高機密的中國核潛艇工程正式立項,當時34歲的黃旭華接到秘密調令,來到北京,參加“核潛艇總體設計組”工作,是最早研制核潛艇的29人之一。

一個電話改變黃旭華一生。“電話裡隻說去北京出差,其他什麼也沒說,我簡單收拾了一下行李就去了。從上海到北京才知道,國家要搞核潛艇。”黃旭華院士后來如是回憶。世界上高新尖端技術,尤其是核潛艇技術,都被列入為國家最高級別的機密。這是他人生的重要轉折點,自此他與核潛艇結緣,開始了“荒島求索”的人生。

核潛艇是個復雜龐大的系統工程,其研制難度遠遠超出常規潛艇。在剛開始研制核潛艇時,沒有現成的圖紙和模型,研究團隊對於核潛艇的概念並不清晰,由於資料缺乏,核潛艇就如同一個抓不到的夢,隻能摸石頭過河。為加快研制進度,黃旭華和他的團隊一邊研究、一邊設計、一邊生產,黃旭華1954年參與過蘇聯援助中國艦船的改造和仿制工作,相較於其他同事更有經驗。有一次,一個外交官從國外帶來了兩個美國“華盛頓號”艦艇的模型,黃旭華見之如獲至寶,他把玩著兩個模型,一個大膽的想法在他心中醞釀。

為什麼不能將模型拆卸后進行等比例放大呢?有了想法之后,黃旭華帶領同事反復拆卸、安裝、復刻、記錄,終於畫出了基本的設計圖。通過收集大量的實驗數據后,靠著扎實的學術功底和鍥而不舍的精神,突破了核潛艇最為關鍵的核動力裝置、水滴線型艇體等7項技術,艇上零部件有4.6萬個之多,需要的材料更是多達1300多種,全部由黃旭華與科研團隊自主研制。功夫不負有心人,僅用了10年時間,便順利研制出中國第一代潛水艇。遠遠超前於國外幾十年的研制時間,實現這一突破,黃旭華和當時的研發團隊平均年齡還不到30歲。

1970年,我國第一艘核潛艇“長征一號”下水,並於4年后正式交付海軍。隨后幾年,第二艘核潛艇、第一艘導彈核潛艇陸續試水成功,成為繼美、蘇、英、法之后第五個擁有核潛艇的國家,接續了“兩彈一星”的科技榮光。1974年8月1日,中央軍委發布命令,中國第一艘核潛艇命名為“長征一號”,舷號為401,正式編入人民海軍的戰斗序列。

展榜

1988年初,我國核潛艇研制工作迎來了一個關鍵的日子,按設計極限在南海進行深潛試驗。盡管試驗前已做了三個月的建造復查,所有參試人員依然心存忐忑。面對壓力,已年過花甲的黃旭華院士毅然決定親自出馬,參與深潛。單位領導得知情況后,都來勸他,但黃旭華院士態度堅決,他說:“深潛不是冒險,我對它有信心。萬一還有哪個環節疏漏了,我在下面可以及時協助艇長判斷和處置。”就是抱著這樣時時不放心的高度責任感,克服了重重困難,此舉也打破了中國人民海軍潛艇史上首位參與深潛試驗的核潛艇總設計師的紀錄。為此,黃旭華即興賦詩一首:花甲痴翁,志探龍宮。驚濤駭浪,樂在其中!

1986年黃旭華同志被授予船舶工業總公司勞動模范﹔1989年被授予全國先進工作者﹔1994年當選中國工程院首批院士、當選“2013年度感動中國十大人物”﹔2017年被潮汕星潤基金授予“潮汕星河成就獎”、何梁何利基金授予“科學與技術成就獎”、獲評“第六屆全國道德模范”敬業奉獻類獎項﹔2018年獲評“世界因你而美麗——2017—2018影響世界華人盛典”終身成就獎﹔2019年榮獲“共和國勛章”、國家最高科學技術獎。

面對榮譽,黃旭華院士卻坦言“榮譽不屬於我個人,核潛艇是集體的智慧結晶,我作為代表領獎的”。

而榮譽的背后,更是汗水與不為人知的艱辛與委屈。由於核潛艇研制是國家最高機密,從1958年到1988年,黃旭華一直隱姓埋名,30年未能回家與父母兄弟姐妹團聚,與父母的聯系也隻能通過信箱。父母多次寫信問他在哪個單位、做什麼工作,他總是三緘其口,避而不答。直到父親去世,他也沒能趕回來見上最后一面。

1987年,上海知名刊物《文匯月刊》刊發了一篇報告文學作品《赫赫而無名的人生》,文章講述了一位為研制中國第一代核潛艇,隱姓埋名30余年的感人故事。

有心人將刊有此文的這份雜志寄到了一位九旬老母親手中,老人掂量了一下信封,覺得今天的信件格外得沉。打開一看,信封裡隻有一本16開的《文匯月刊》。滿腹狐疑的老人喊來了兒女,突然,女兒看到了有折痕的一頁,打開后,一篇名為《赫赫而無名的人生》的報告文學呈現在眾人面前。老人戴上老花鏡細看,不禁老淚縱橫:“30年了,我30年沒見的旭華原來一直在為國家做事情,大家都錯怪他了。”

核潛艇研制成功后的很長一段時間,黃旭華等人的身份仍然是軍方秘密。即使《文匯月刊》的報道也不能使用黃旭華的全名,隻能稱之為“黃總設計師”,盡管文章隻提及這位學生姓黃,沒有寫出全名,也沒有照片,但老人確信文章裡的人就是她的三兒子黃旭華。知兒莫若母!

30年來背負著家人誤解的黃旭華,身邊幸有夫人李世英堅定的、無私的支持。對這位賢內助黃旭華曾用“三品”給予充分的肯定與贊美,“三品”即品德、品質、品味也。李世英不僅是黃旭華工作上的好幫手、生活上的好伴侶,也是家庭中的頂梁柱。就連黃旭華院士的發型幾十年來都是由夫人李世英親自打理設計,在李世英無微不至的精心培育下,他們的三個女兒,如今也都成長為出色的人才。

中國“核潛艇之父”、汕頭市聿懷中學五院士之一、中國工程院院士黃旭華用自己的人生經歷,書寫科技報國的感人篇章,作為一個潮汕人,他心系家鄉,關注家鄉的建設和發展,關心年輕一代的教育和成長。2023年2月19日,在潮汕星河獎第三十三屆頒獎大會上,以他的名義首度設立“潮汕星河黃旭華科技創新獎”,潮汕星河獎基金會副理事長沈民奮表示:“廣東省潮汕星河獎基金會於2022年啟動,第一屆‘潮汕星河黃旭華科技創新獎’的評定工作,其目的就是要號召全社會學習黃旭華院士,敬業奉獻、勇於創新的精神,及時總結和表彰在科技創新工作中取得突出成績的先進個人,激勵廣大青少年學習他們樂於奉獻、開拓進取、勇於創新的精神。”

如今,我國核潛艇發展正在大步向前。年逾九旬的黃旭華院士表示:“雖然我現在年齡大了,已經退出一線,但我感覺我的責任並沒有完。我現在的責任是給新一代當啦啦隊長,給他們鼓勁兒。”他用“三面鏡子”來勉勵年輕人:一是放大鏡,跟蹤追尋有效線索﹔二是顯微鏡,看清內容和實質性﹔三是照妖鏡,去偽存真,為我所用。

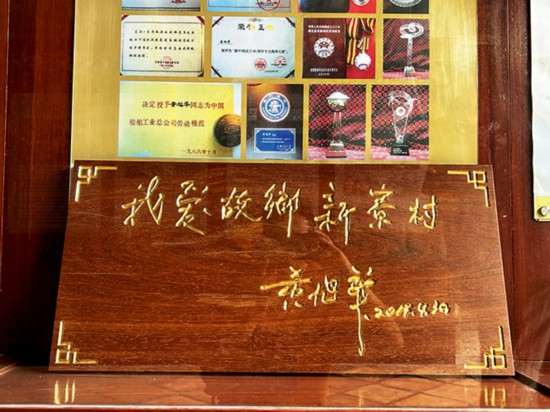

黃旭華題字

2021年10月,為鼓勵裝備科研人員不斷開拓創新、勇攀高峰,激勵更多優秀人才脫穎而出,黃旭華院士向七一九所捐贈了1100萬元個人所獲獎金,作為科技創新獎勵基金。據了解,黃旭華個人所獲得各級各類獎項獎金逾2000萬元,他幾乎全部捐獻用於國家的科研、教育及科普事業。截至2017年12月,黃旭華培養了一大批優秀的科技人才,其中包括中國工程院院士1位、船舶設計大師2位、中國船舶重工集團首席技術專家2位、核潛艇工程總設計師1位、型號總設計師7位、型號副總設計師30余位。

黃旭華說:“自主創新是我們攀登世界科技高峰的必由之路,希望通過我的捐贈,讓更多的人關注、關心、支持科研、教育和科普事業。”黃旭華的一生,就像他研制的核潛艇一樣,寂靜無聲,默默地為國家的安全保駕護航,激勵著中國一代又一代的科研工作者砥礪前行。