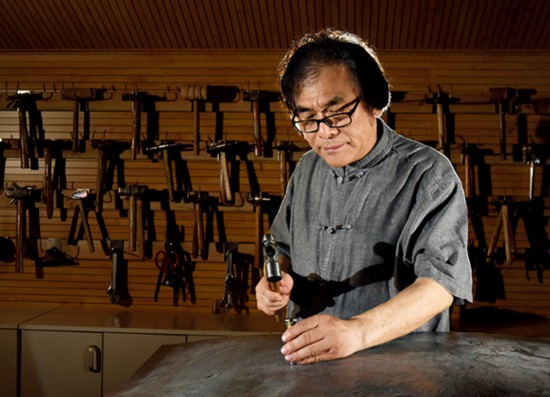

“鐵板浮雕”是郭氏獨門絕技。

所謂鐵板,實際是一毫米厚的鋼板。先在上面作畫,然后用各種不同形狀的白鋼鏨刀,或輕或重、或挑或抹、或急或緩地一下下敲擊。心與鐵交流,手與錘呼應……

畫面漸漸浮凸而起,平面畫遂成立體雕塑。

諸如:古舊的窗櫺,斑駁的土牆,牆根立著斷了一根齒的大木叉,院子裡拴著一頭母牛和正在吃奶的牛犢。

還有怒發沖冠、紅面虯髯的鐘馗,以及雙魚、飛鳳、蝙蝠、桂花等等……細微處逼真而傳神。朴拙而精巧地利用了鐵板的原色和特質,頑鐵生花,亦剛亦柔,既栩栩如生,韻味天然,又高古奇駭,美艷絕倫。

郭氏,大名“海博”。五歲學畫,兼臨《曹金碑》、漢簡,后愛上雕塑。當心愛的維納斯石膏雕像被打碎后,就想創造出一種能“永久地凝固住瞬間的靜態”。

他在農村讀完高中,畢業后種過地、到建筑隊當過泥瓦匠、電工,后進軍工廠燒鍋爐、做沖壓工,數年后又調入一家雜志社,當司機、跑發行、管出納、搞攝影、做編輯……捎帶著讀完電大本科。

命運不講理,像過山車一樣把他拋來拋去。青春原本就是可以揮霍的,興趣卻是一種潛在的巨大能量,可使所有的生活,都轉化為積累。

有自覺就會有選擇。他還沒有能力銅澆鐵鑄自己的夢想,靈機萌動,想到經常接觸的、相對廉價的鐵板,同樣可以長久地保存自己的創意。

郭母心疼著魔般跟鐵板較勁的兒子,騰出一個六平方米的儲藏間,為不攪擾鄰居,用厚棉帘子把門窗堵得嚴嚴實實。北方的十冬臘月,儲藏間宛若冰窖,因有氣焊不可有爐火,鐵板、鏨刀等一應鋼制器具,凍得粘手。

酥油茶飄香的地方(鐵板浮雕)

而冰冷屬於精神,鐵板浮雕沒有可資借鑒的經驗,全靠自己的靈性一點點摸索。創造是心物之爭,即物見心。一切有形之物,無不是心靈的外化。人活的不就是個心嗎?

郭海博喜歡的《勸學篇》雲:“蚓無爪牙之利,筋骨之強,上食埃土,下飲黃泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴無可寄托者,用心躁也。”所幸他的精神內質硬度很高,一旦進入創作的痴迷狀態,便沒日沒夜地叮叮當當,發出了一種精神的芳香。

由於鐵板的成分和質量不同,他不知敲廢了多少鐵板,賠上了自己的全部身家。而越是難以搞出來的藝術,內涵就越豐富。馬斯克有言,生活是公正的,“想要最好的,就一定先給你最痛的”。

郭海博走對了路,就一定會有出路,那間封堵嚴密的小屋子,卻封鎖不住一個注定要出世的天才。

待要出世,須有根基,如同衛星升天,要有發射台是一個道理。郭海博沉毅剛健、待人和厚的性格,吸引了一位早就熟識的姑娘郭榮,她是個宜家宜室的女人。他用自行車就把新娘子和她的一個包袱馱回了自己的小屋。

新娘子拿出1000元作為郭氏鐵板浮雕的“啟動資金”,置辦了電剪、台鉗、砂輪、氣焊機……等等。海博及其弟海龍,如虎添翼,經過日復一日、年復一年地跟鐵板打交道,他們終於吃透了鐵板的“鐵性”。見到鐵板,郭海博就想用手摸一摸,他這一摸一掰,再看看鐵板的氧化皮,就知道了鐵板的成分、硬度和質量,適不適合做浮雕。

他同時發明拋磨和燒色等技術,使鐵板可以出現乳黃、紫紅、湖藍、月白、翠綠等顏色。用氣焊為動物點睛,小鹿的眼眸如春天的湖水一般清澈……一項項新技術的應用,令鐵板浮雕升華到形象生動、呼之欲出的境界。並相繼推出了紫銅浮雕、彩銅浮雕……似乎任何金屬在他們的榔頭、鏨刀下,都可成為精美的浮雕。

“滄桑歷練由阡陌,坎坷經逾化縱橫”。在雕刻鐵板的過程中,郭海博也體驗了自己的思想和創造力。鏨刀在雕刻鐵板的同時,仿佛也深深地鏨入他的本真,讓他了解了自己的耐性和可塑性。心物合一,神與物游,迎來了該他出世的一天。

1998年金秋,郭氏鐵板浮雕受邀參加在北京國際展覽中心舉辦的“中國藝術博覽會”。自博覽會開幕的那天起,郭氏兄弟的展台前總是圍著一大群人。他們在現場操作,叮叮當當,或敲或鏨,圍觀者可親眼目睹鐵板浮雕的創作過程,自然會引起一陣陣不大不小的“轟動效應”,令人驚奇不已。

在他們工作台后面的牆上,挂著幾幅已經完成的浮雕作品:

三個男孩子在搬弄一個大南瓜,有的孩子太用力以至於褲子掉下來,露出圓圓的光腚,洋溢著充盈的生命力和鮮活的童趣。

殷實的農家院的小樹上,拴著一頭配具齊全、等待主人出發的毛驢,眼睛有光,皮毛細膩,給人以祥和豐寧之感。

還有一幅紫銅彩雕小品,“金龍戲珠”。凌空盤旋的龍體姿態峻絕,顏色斑斕,散發著金屬燒灼出來的光暈。奇瑰宏麗,奪人心魄……

博覽會進行到第四天,一位時尚的中年女士,走到郭海博近前,提出要購買他的作品。郭氏兄弟從來沒有出售過自己的作品,也不知該如何定價?隻好請示博覽會的組織者。

博覽會經過討論,答復他可以出售,小品售價500元左右,大幅作品的價格可翻倍。那位自報家門來自台灣的女士,覺得太劃算了,掏出5600元,將他們牆上挂著作品全部買走。

自此,郭氏鐵板浮雕藝術對外的大門打開了。凡國內藝術類的展會,甚至一些國際上的民間藝術展覽,都少不了郭海博和他的作品。而且他的展台前總是不愁沒人圍觀。商品世界,現代藝術終究要進入市場。

市場反映出今人對鐵板浮雕藝術的需求。有人趕不上展覽會,聞其名找上門來。2004年4月,美國僑太·布羅克公司總裁維克多,和該公司中國區總經理張寧慧,急匆匆從北京專來石家庄找到郭海博,要定制一幅以獅子為主題的100CM×80CM的鐵板浮雕,由於時間緊迫,希望能在一個月內完成。

這是“命題作文”,還有時限。

郭氏兄弟全身心投入創作,草圖出來后極富動感,以雄獅為中心,氣勢噴薄,雄渾奇偉。畫面輪廓雕成后,他們將鏨子磨得精細溜尖,拿捏好力度,一錘一錘、一根一根地鏨出獅子的鬃毛,輕雕細刻,精勤入妙。

浮雕完成后取名《王者風范》。

距離交貨日期還有10天,郭海博尚氣誼、重然諾,擔心美國客戶對這幅作品不稱心,一鼓作氣同樣以獅子為主題,重新構思,換一種圖案,又雕刻了一幅同樣大小的《皓月神威》。

交貨期一到,維克多親自來驗收,見浮雕大喜過望,將兩幅作品都收藏了。

后來啟功先生看到了這兩作品的照片,贊嘆不已,欣然命筆寫下“鐵筆傳神”。寫好后,老先生對這四個大字的擺布似乎不甚滿意,提筆又重寫了一遍。

鐘馗(彩銅浮雕)

將郭氏的榔頭和鏨子比做“鐵筆”,道出了一種規律:鐵板浮雕是藝術創作。表現了郭海博的生命狀態,承載了他與這個時代的情感和記憶。

過了臘八就是年 (蠟染燙彩鐵板浮雕)

北瓜蟈蟈圖(鐵板浮雕)

而任何一種藝術創作,靠的都是生活經驗的積累。他先是騎著自行車陸續走遍了東半個中國,有了汽車后,駕車鑽進太行山深處的村村鎮鎮,或拍照、或速寫。隨之創作了《農家院一角》《秋韻》《山裡娃》等一批獲國家級大展金獎的作品。

取自然之性,成創造之功。他神思感奮,刻勵精進。

他的工作間裡,一面大牆上挂滿大小不一、形狀各異的榔頭和鏨子,甚為奇特。另一面大牆上挂滿各種獎狀和証書,印証了“路有多寬,眼界就有多寬”的道理。反過來也成立,“眼界有多寬,路就有多寬”。

他駕車又多次進藏,前藏、后藏,以及青海、四川、甘肅、雲南的藏區……陶鑄萬象,創意縱橫,創作了氣韻磅礡、豐致遒勁的《西藏風情系列》,廣受贊譽。

正如愛默生所言:“誰走遍世界,世界就是誰的”。

這其間,許多喜歡美術和雕塑的年輕人,還有大學繪畫和雕塑專業的學生,都找到郭海博想“拜師學藝”,最終都知難而退了。唯有他的女兒墨涵,自小在他的工作室長大,不知有多少個節假日,包括大年三十的晚上,一家三口在工作室裡叮叮當當,權作春節的鞭炮聲,其樂融融。

心慧者有愛,溫厚即久。有高人言,幸福不是狀態,是感受。

墨涵大學美術系畢業后,回到郭海博的身邊,她心藏珠玉,膽智精細,利用自己的美術專長和熟練地使用榔頭、鏨刀的“童子功”,賦予浮雕更強的現實感,讓冰冷的鐵板打動人心。

她創造了蠟染和燙彩藝術,燙出的顏色精妙至極,不是人工色,亦非自然色,一次一個樣,縱放宕出,使鐵板浮雕愈加美輪美奐。

如先哲所言,郭海博一家人,算是活出了他們生命本有的豐盛。